| Общество |

17 февраля 2012 года |

Колыбель коми интеллигенции/ В судьбе первого вуза республики, его студентов и преподавателей отразились все темные и светлые пятна советской эпохи

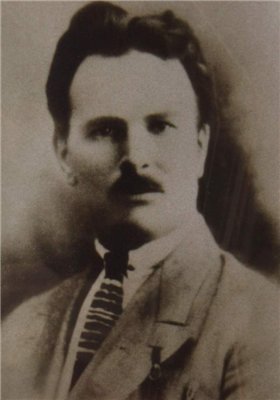

А.Ф.Богданов - первый директор КГПИ.

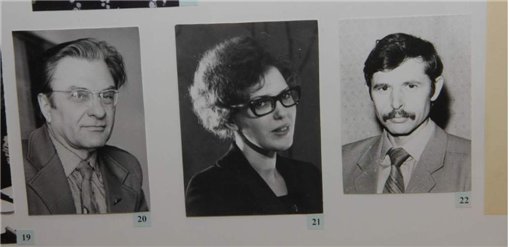

Л.А.Жданов.

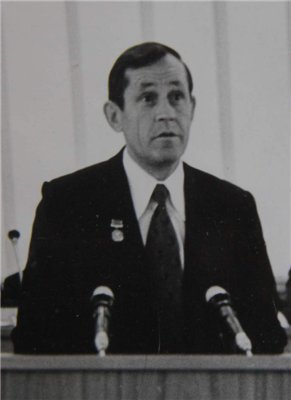

Н.П.Безносиков - первый ректор КГПИ.

Общежитие для студентов и преподавателей по ул.Пушкина, 8. 30-е годы.

В.И.Лыткин (Илля Вась) (слева) с Анатолием Микушевым.

Выпускница пединститута - Герой Социалистического Труда Полина Степановна Маркова (третья слева).

Журналист Ю.Кочев, поэт Надежда Мирошниченко, писатель Петр Столповский.

Народный поэт Республики Коми Альберт Ванеев.

Студенты на сплаве. 1941 г.

21 февраля старейший вуз республики – Коми государственный педагогический институт отмечает 80-летие. Не будет преувеличением сказать, что пединститут стал колыбелью коми интеллигенции. С ним связаны имена многих известных людей, внесших неоценимый вклад в развитие республики. О том, кто стоял у истоков создания вуза, в каких условиях проходило его становление и какими были первые студенты КГПИ, нам рассказал ветеран этого учебного заведения, кандидат исторических наук, доцент, директор музея КГПИ Леонид Александрович Жданов. Где начало? С институтом у Леонида Александровича связана практически вся сознательная жизнь. В 1955 году после окончания Косланской школы он поступил на исторический факультет института, ставший затем историко-филологическим. После окончания вуза остался в нем работать секретарем комитета комсомола, затем преподавателем-почасовиком и ассистентом кафедры марксизма-ленинизма. После защиты диссертации в 1967 году вновь вернулся в институт и с тех пор постоянно работает там. Именно он в 1987 году первым выступил с инициативой создания музея КГПИ, который открыли к 60-летию вуза – 20 февраля 1992 года. С 2007 года Леонид Александрович – директор музея. – Иногда меня спрашивают, а почему, собственно, днем рождения института принято считать 21 февраля, а не 18 ноября? – рассказывает Леонид Александрович. – Ведь именно 18 ноября 1931 года Сов-нарком РСФСР вынес постановление, которым разрешалось открытие в Сыктывкаре педагогического института и выделение из резервного фонда правительства 50 тысяч рублей на организационные расходы. Я на такие вопросы всегда отвечаю: позвольте, какие родители, узнав о зачатии ребенка, могут гарантировать, что он вообще родится? Кроме того, сколько разных постановлений правительства знает наша история... И что, все это претворилось в жизнь? Официальное открытие института состоялось 21 февраля, вот это и есть его день рождения. Институт планировалось открыть 1 января 1932 года. Но ни учебного корпуса, ни студентов, ни преподавателей не было. В августе 1931 года было принято постановление бюро Коми обкома ВКП(б), которое определяло «порядок развертывания вуза». Этим документом рекомендовалось для открытия пединститута просить ЦК ВКП(б) командировать проживающих в то время в Москве и Ленинграде наших земляков – научных работников. Слушатель Института красной профессуры кандидат философских наук А.Маегов был рекомендован на должность директора института и руководителя кафедры философии. Проректором по учебной части и руководителем кафедры педагогики был рекомендован А.Богданов. Преподавателем коми языка и литературы – В.Лыткин (Илля Вась). Всего для работы в Сыктывкар было рекомендовано 10 человек. «Врио» директора Поскольку А.Маегов наотрез отказался ехать в Коми, все хлопоты по организации легли на плечи Александра Филимоновича Богданова. Он, собственно, тоже не выражал особого желания ехать в Сыктывкар, поскольку еще учился в аспирантуре Московского научно-исследовательского института педагогики и не считал себя готовым к столь ответственной работе, однако пришлось. 3 декабря 1931 года он был назначен временно исполняющим обязанности директора пединститута. – Несмотря на то что Богданов на всем протяжении своей работы в институте был «врио», его и сейчас заслуженно считают первым директором, и в музее истории КГПИ его фотографией открывается портретная галерея директоров и ректоров первого вуза республики, – говорит Л.Жданов. Те годы прошли под знаком борьбы с буржуазным национализмом, троцкизмом, постоянного поиска классово чуждых элементов. Александра Богданова обвинили в причастности к партии эсеров. Обвинение, правда, потом признали недоказанным, но злопыхатели не унимались в своих попытках очернить его имя. 5 декабря 1932 года, написав предсмертную записку жене и детям и письмо секретарю партячейки института и в обком ВКП(б), в котором он признавал свои недоработки, Богданов застрелился. Трагическая смерть на долгие годы наложила табу на его имя. Даже в биографиях его детей нет упоминания о том, что их отец был директором пединститута. Первые публикации о нем появились только в 90-е годы, его имя вошло в Энциклопедию Республики Коми. Благодаря родственникам Богданова в институте узнали о местонахождении его могилы на центральном кладбище Сыктывкара. 6 июля 1992 года институт открыл памятник на могиле первого директора, на открытие которого была приглашена дочь Богданова – Эмилия Александровна, проживавшая тогда в Киеве. Музей истории института бережно хранит все документы, так или иначе связанные с жизнью и деятельностью А.Ф.Богданова. В институт на розвальнях Помимо откомандированных из Москвы и Ленинграда научных работников, в педагогический состав института вошли отдельные сотрудники педтехникума. Но начать занятия 1 января, как планировалось, не получилось – они начались 21 января. 22 студента были из числа переведенных с коми секции национального отделения Ленинградского педагогического института им. Герцена и из коми отделения Вологодского северного краевого пединститута. Они были определены на второй курс секции русского языка и литературы. Остальных сто человек набрали из разных уголков республики. Состав студентов был очень разношерстным и по возрасту, и по уровню образования, и по социальному положению. Только 81 процент поступивших имели законченное среднее образование. Среди студентов первого набора было много учителей со стажем. Как следует из доклада Наркомпроса, институт развернул свою работу 21 января 1932 года в составе четырех секций – обществоведения, языка и литературы, биологии, физико-математической. Официальное открытие института состоялось 21 февраля 1932 года в помещении здания на перекрестке улиц Пушкина и Советской, где до этого располагался индустриальный техникум. Руководство техникума не желало уходить из здания, но из обкома партии последовал приказ освободить помещения в пятидневный срок. Сохранились воспоминания первого выпускника вуза, участника Парада Победы 1945 года Александра Осташева. «В январе 1932 года стояли морозы до сорока градусов, – вспоминает он. – В розвальнях, на сене, укрытые овчинным одеялом, мы с Васей Батмановым (студент КГПИ, погиб в боях на Курской дуге) ехали учиться в институт. На нас, обмороженных, в малицах, смотрели как на пришельцев с того света. Мы больше всего боялись, что у нас было по семь классов образования и краткосрочные педагогические курсы: не примут. Приняли. И таких было немало. Потому что первая средняя школа в Сыктывкаре открылась в 1932 году». Вода в дырявой бочке К июню 1932 года из поступивших на первый курс осталось всего сто студентов. Остальные выбыли по разным причинам – в основном из-за материальных и продовольственных трудностей. В те годы была карточная система, большие проблемы с питанием и одеждой. Стипендию студентам начали выдавать не сразу, сперва получали ее только отличники и хорошисты. Но как студентам с семиклассным образованием потянуть институтскую программу на 4 и 5? Тот же Александр Осташев вспоминает: «Профессор Дмитрий Иванович Розанов читал лекции по анатомии и физиологии. Читал как бы не для нас, а для равных себе врачей. Речь его изобиловала специальными латинскими терминами. Кое-что мы, конечно, понимали, но очень немногое. На кафедре его увещевали, что студентов надо учить, а не такие лекции читать, на что Розанов сокрушался: «Сколько ни лей воды в дырявую бочку, она все равно вытечет. Прежде всего нужно ее законопатить». Вот конопачением на первых порах и занимались преподаватели. Тетрадей и учебников у студентов не было, библиотека института только начинала пополняться. Тетради приходилось сшивать из любой найденной бумаги, а вместо учебников были конспекты лекций, которые студенты тщательно записывали: не будет конспектов – не сдашь и экзамены. Кроме того, не было общежития, и студенты жили где придется. В институте были проблемы с электричеством, и зимой, когда рано темнело, на столе каждого студента горели керосиновые лампы. В общем, все эти проблемы способствовали отсеву учащихся. В 1934 году при пединституте открылся учительский институт для подготовки учителей для неполных средних школ. В педагогическом институте студенты учились четыре года, а в учительском – два. Работали в одном здании под общим руководством одного директора. Самым знаменательным событием для вуза стал первый выпуск 1936 года. Не считая тех студентов, что были переведены из Ленинграда и Вологды и закончили институт через полтора года, первый выпуск пединститута дал 64, а учительского института – 26 выпускников. В числе первых выпускников были известный коми писатель Василий Юхнин, написавший первый роман на коми языке «Алая лента», ученые-лингвисты Марфа Александровна Сахарова и Анастасия Ивановна Кипрушева. Кстати, Анастасия Кипрушева – первая из выпускников вуза, ставшая кандидатом наук. В первом выпуске окончила институт также Анна Михайловна Елькина, секретарь Коми обкома партии, депутат Верховного Совета СССР. Гнездо троцкизма

и национализма Как было сказано выше, первые студенты грызли гранит науки в весьма суровых условиях. Особенно непросто приходилось тем, кто учился на подготовительных курсах в селе Серегово. Об этом свидетельствует письмо заведующего курсами по подготовке в пединститут в с.Серегово директору института 6 февраля 1937 года. «Сообщаю, что на курсах создалось крайне критическое положение с хлебом, – пишется в нем. – В Серегове продают только белый хлеб по 4 руб. за килограмм. Черного хлеба нет. У ребят нет возможности жить на белом хлебе. Некоторые курсанты уже по два дня не кушали ничего ввиду отсутствия денег. Настроение у курсантов плохое, двое уже самовольно уехали. Собирается уехать еще ряд курсантов. Сколько у меня было возможности, я сделал, а дальше не могу. Прошу принять срочные меры. Я снимаю ответственность за последствия. Уже пишу вам второй раз. Жду телеграфного сообщения, ибо это грозит большими последствиями». Последствия, о которых говорит в своем письме заведующий курсами Артеев, действительно могли стать плачевными для многих. Ведь план набора студентов находился на строгом контроле обкома партии, а за счет подготовительных курсов этот план в основном и выполнялся. Вот что говорится в постановлении бюро обкома ВКП(б) от 4 октября 1933 года: «Отметить, что ни один райком партии, несмотря на неоднократные категорические директивы обкома, не выполнил разверстку по укомплектованию Коми пединститута (разверстка – 90 чел., командировано – 39, принято – 16). Этот факт свидетельствует о прямом игнорировании райкомами директив обкома и оппортунистической недооценке проблемы создания национальных педагогических кадров. Дирекция института также не приняла исчерпывающих мер для выполнения плана комплектации пединститута. Предупредить всех секретарей райкомов, что всякое игнорирование ими директив обкома будет рассматриваться как их неспособность осуществлять на деле стоящие перед партией задачи, невыполнение же директив по вопросам подготовки новых национальных кадров должно рассматриваться как проявление правого оппортунизма на практике». – Нетрудно понять, какая реальная угроза стояла за этими словами в те годы «охоты на ведьм», – рассказывает Леонид Александрович Жданов. – В 1935 году кафедра русского языка пединститута, у истоков которой стояли лучшие научно-педагогические кадры Коми области, была признана «гнездом троцкизма и национализма». По стандартному обвинению о принадлежности к троцкизму и буржуазному национализму оказались репрессированными преподаватели института Василий Ильич Лыткин (Илля Вась), который к тому времени уже работал в Москве, где его и арестовали, Алексей Сидоров, Георгий Старцев, Алексей Королев… В новый корпус

на окраине Судя по сохранившимся документам, к 1938 году жилищная проблема студентов по большей части была решена. В тот год было построено здание общежития по улице Советской, в котором и доныне живут студенты КГПИ. «Сегодня мы имеем два основных здания под общежитиями вместимостью на 200 человек и два дополнительных на 30 человек, – передают сохранившиеся документы отчет председателя профкома института Н.Тараканова. – Месячная стипендия поднялась с 50 до 130 рублей. Каждому выдано по три простыни, три наволочки и два чехла. Комнаты снабжены ширмами для вешалок, занавесками, скатертями, тумбочками, этажерками, комодами, зеркалами, портретами и т.д. Студенты живут в комнатах по 4-5 человек. Почти все комнаты радиофицированы, проведен санминимум. Имеется собственная прачечная. Все студенты питаются в столовой, в рабочие часы работает буфет. В 1938 году институт переехал в новое здание, известное нашим современникам как старый корпус пединститута. В те годы он стоял на самой окраине города, сразу за ним начинались картофельные огороды и лес. На том месте, где сейчас находится железнодорожный вокзал, располагались тогда подопытные поля пединститута, где выращивались картофель и овощи для институтской столовой. К началу 40-х пединститут, преодолевая огромные трудности, приобрел достойный облик. В 1941 году в нем обучалось около тысячи студентов, включая оба института, стационар и отделение заочного обучения. По законам

военного времени На фронт из пединститута ушло 248 человек студентов и сотрудников. В боях за родину погибли 107 человек. КГПИ гордится тем, что из его стен вышли четыре Героя Советского Союза – Николай Оплеснин, Николай Гущин, Иван Марков, Георгий Тимушев. Г.Тимушев ушел на войну с третьего курса физико-математического факультета. Н.Гущин учился на историческом факультете, затем перевелся на заочное, на войну ушел, не закончив обучение. Николай Оплеснин учился на рабфаке, который был подразделением института. И.Марков ушел на войну с третьего курса педрабфака. В те годы по законам военного времени студенты и преподаватели жили, учились и работали без каникул и отпусков. Вот как о тех временах вспоминает студент КГПИ военных лет Ю.Кочев: «Первым серьезным испытанием на прочность для нас, студентов, стала работа на сплаве. Поступающая по Вычегде самотеком древесина сплачивалась на рейде в плоты, которые затем сплавлялись для переработки в Котлас и Архангельск. Работа эта оказалась нелегкой, особенно для девушек-горожанок. В обязанности девушек входило распределять баграми на запани плывущие бревна по сортам. Бегая по мокрым скользким бревнам, девчонки нередко падали в холодную воду, откуда выползти на скользкие бревна было совсем непросто, и приходилось вытаскивать их баграми. Парни вязали бревна в пучки с помощью сплоточного станка. Тоже непростой, утомительный труд. Работали по 12 часов в сутки». После занятий голодные студенты устремлялись в институтскую столовую. Месячные хлебные карточки правдами и неправдами были отоварены на 5-6 дней вперед. Если бы не столовая, многие, может быть, и не выдержали бы полуголодной жизни. В столовой каждого ждал сытный обед из трех блюд. Ничего, что в супе были только овощи и не просматривалось мясо, зато суп был густой – хоть ложку ставь. Второе состояло из моркови, картофеля или свеклы, слегка сбрызнутых растительным маслом. Но порции-то какие! Картофель и овощи поступали из институтского подсобного хозяйства. В их выращивании принимали участие и студенты. Ректор-созидатель Послевоенные годы были не менее трудными. Карточная система еще оставалась до 1947 года. Зимой 1946 года в институте вышла из строя вся отопительная система – перемерзли батареи. Поэтому зимнюю сессию 1945-1946 годов студенты сдавали в школах города, которые в течение трех месяцев работали в две смены. Большие изменения произошли с приходом к руководству в 1958 году Николая Прокопьевича Безносикова (с 1961 года он – первый ректор института). В истории пединститута Безносикова считают ректором-созидателем. В годы его руководства было много сделано для укрепления материально-технической базы. Когда он заступил на должность директора, в институте не было даже теплого туалета. Удобства располагались в дощатых неотапливаемых сортирах на первом этаже старого корпуса. Первое, что сделал ректор, – оборудовал цивилизованные туалеты. В конце 50-х возникла угроза перевода на двухсменный режим обучения из-за того, что здание института не вмещало всех студентов. Тогда ректор решил возвести трехэтажную пристройку к учебному корпусу. Это та, что сегодня находится во дворе старого корпуса. На строительстве пристройки в летние каникулы работали студенты – участники оздоровительно-трудового лагеря. Никаких денег за это не платили, студенты работали за бесплатное питание. – Тогда никто из нас даже и в мыслях не держал, что за это надо платить деньги, – вспоминает Леонид Жданов. – При Безносикове были также построены 2-этажные учебные мастерские, где сейчас располагается факультет технологии и предпринимательства, два кирпичных общежития. В общем, удалось избежать двухсменного режима. В начале 60-х годов началось строительство самого большого корпуса, который сегодня по привычке называют «новым». Институт приобретал знакомые нынешним сыктывкарцам черты. Галина ГАЕВА. Сегодня в структуру КГПИ входят ректорат, шесть факультетов, факультет дополнительного образования и факультет дополнительных педагогических профессий, 26 кафедр, аспирантура, библиотека, Центр дополнительного образования, 7 отделов, комбинат питания «Студенческий», биологическая станция, Центр досуга, спортивный клуб и административно-хозяйственная часть. Институт располагает тремя учебными корпусами, столовой на 400 посадочных мест и пятью общежитиями. Общая численность профессорско-преподавательского состава около 280 человек. Из них – 26 докторов и профессоров, 130 кандидатов наук и доцентов. За 1932-2011 годы здесь подготовлено более 30 тысяч специалистов, многие из которых стали видными государственными и общественными деятелями, писателями, поэтами, журналистами. |