| Культура |

18 мая 2012 года |

Раритеты советского андеграунда хранит сыктывкарский коллекционер Михаил Игнатов

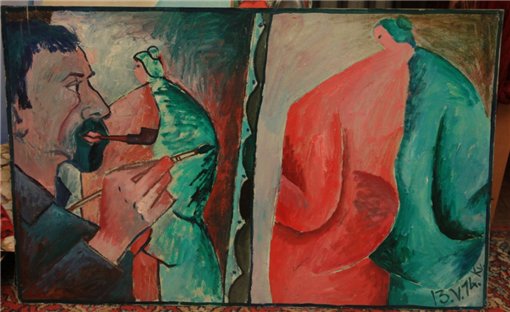

В.Кротов. Диптих.

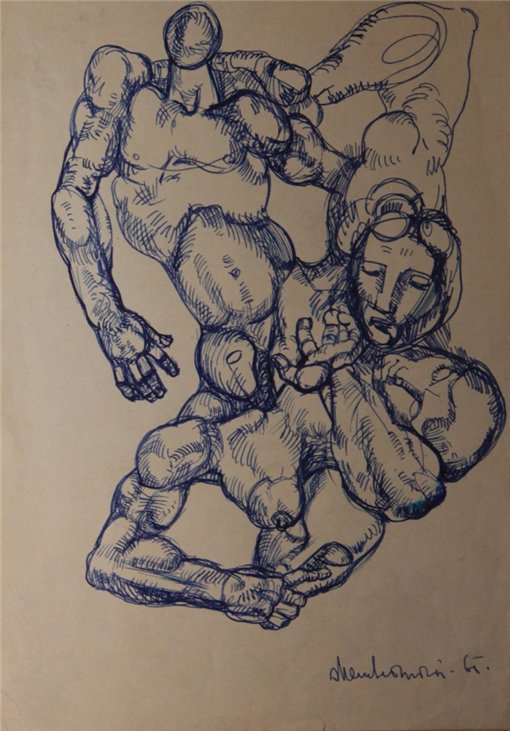

Рисунок Э.Неизвестного.

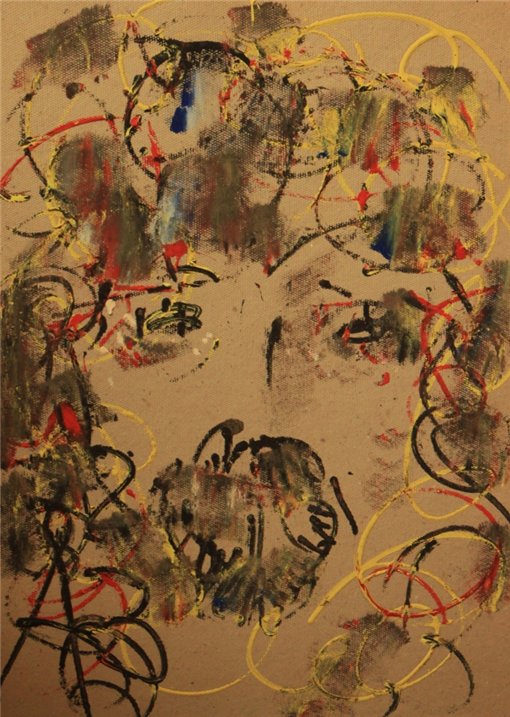

А.Зверев. Портрет П.Панина.

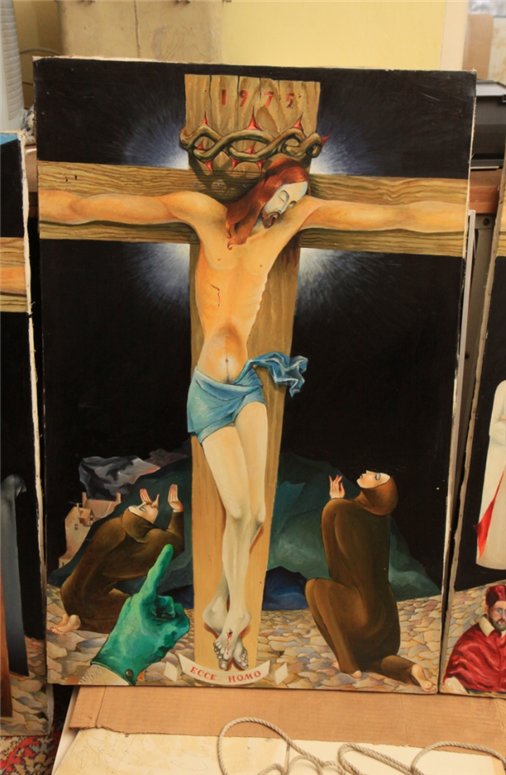

Часть триптиха "Распятие Христа" В.Кротова.

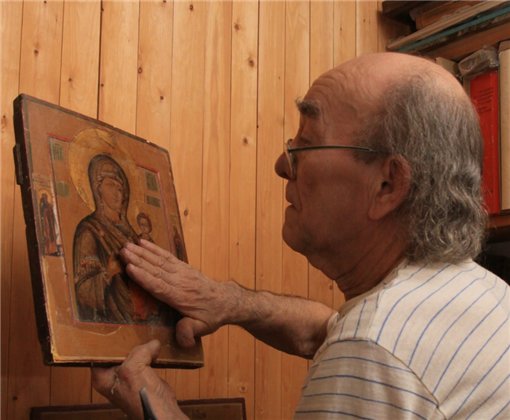

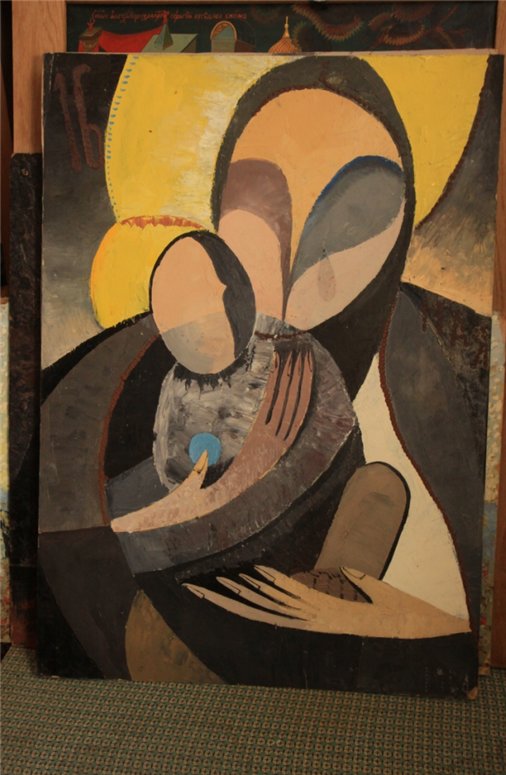

А.Крынский. "Портрет Мадонны".

А.Крынский. "Человек в утробной форме".

Н.Хрущев на выставке в Манеже. 1962 г.

А.Зверев.

А.Крынский в США.

В.Кротов.

А.Крынский (на переднем плане), М.Игнатов (на заднем плане в центре) в мастерской на Самотеке.

В этом году по-своему знаковая дата значится на российском художественном календаре: исполняется ровно полвека выставке в московском Манеже, «разгромленной» тогдашним генсеком Н.Хрущевым. Художники советского андеграунда, которым в 60-70-е годы досталось и от далекого от искусства руководителя страны, и от партийно-государственного аппарата вкупе с КГБ, тем не менее не сломились, продолжая творить и, невзирая на огромное противодействие властей, организовывать вернисажи. Сегодня работы «творческих бунтарей» составляют золотой фонд крупнейших мировых и отечественных сокровищниц искусства.

Со многими известными ныне художниками-нонконформистами

в свое время был близко знаком и тесно общался наш земляк Михаил Игнатов. Как память об этой дружбе Михаил Дмитриевич хранит потрясающую коллекцию советского андеграунда, которой с полным правом могут позавидовать и многие художественные музеи. Режиссер – товар штучный Михаил Игнатов для многих жителей нашей республики в особых представлениях не нуждается. Кинорежиссер, краевед, организатор генеалогического общества «Ордпу» вырос в селе Помоздино Усть-Куломского района. Но с родиной его до обидного рано насильно развели. Семью Игнатовых раскулачили, подростка Мишу, вынужденного стать кормильцем семьи, за колоски упекли в сталинские лагеря. После освобождения он работал на шахтах, на хлеб зарабатывал чернорабочим. Казалось бы, никаких шансов получить образование, выбиться в люди судьба не оставила. Но упорство, сила воли, громадная тяга к знаниям, к творчеству привели его на студенческую скамью. И не какого-то рядового вуза, а Всесоюзного института кинематографии. Годы учебы во ВГИКе не только помогли овладеть профессией кинорежиссера, но и сформировали Игнатова как личность. Институт, готовивший кинематографистов, едва ли не с самого первого дня после открытия стал «рассадником вольнодумства и свободолюбия». Наш земляк поступил сюда в начале 60-х годов. Недолгая пора хрущевской оттепели уже затягивалась льдом, между СССР и остальным миром опускался «железный занавес». Но в общежитии ВГИКа, где жил М.Игнатов, царил дух свободомыслия. Иностранные студенты приво-

зили книги и статьи, запрещенные в СССР. Расцветал «самиздат»: произведения наших соотечественников, объявленных «отщепенцами», переписывались от руки, перепечатывались на машинке в нескольких экземплярах. Молодая интеллектуальная элита из ВГИКа общалась с «продвинутыми» сверстниками из других вузов. В одной компании с Игнатовым в те годы оказался и поэт Иосиф Бродский (об их дружбе несколько лет назад рассказала «Республика»). После окончания ВГИКа М.Игнатов перебрался в Ленинград, стал работать на студии «Леннаучфильм». На его счету – десятки документальных кинолент, рассказывающих об интересных личностях – наших современниках и деятелях минувших эпох. К примеру, о супругах-педагогах Никитиных, разработавших оригинальный метод воспитания детей, о талантливом скульпторе Д.Цаплине, мореплавателе В.Беринге... Есть в арсенале Михаила Дмитриевича и любопытная кинокартина о последнем дне Зимнего дворца перед его взятием в 1917 году большевиками. В эти же годы он познакомился не только с кинематографическим бомондом страны, но и с интересными людьми из других творческих сфер. Особенно близко сошелся с художниками. – Работа кинодокументалиста была сопряжена с многочисленными поездками по стране, между Ленинградом и Москвой я в те годы курсировал постоянно, – рассказывает Михаил Дмитриевич. – В Москве познакомился со многими «леваками» – художниками, чье творчество не вписывалось в советскую идеологию, было антиподом провозглашенному в то время соцреализму. В их мастерских на Самотеке часто останавливался, ночевал там. В сентябре 1974 года советские художники-авангардисты заставили заговорить о себе весь мир. В Москве, на пустыре в районе метро «Беляево», несколько десятков представителей андеграунда развернули вернисаж. Власти с помощью строительной техники и брандспойтов разогнали художников, а их картины сожгли. Эта акция творчество наших «леваков» подняла во всем мире на небывало высокий уровень. Я на этой выставке, прозванной «бульдозерной», не был. Зато присутствовал на организованной следом за ним выставке в Измайловском лесопарке, бывал и на «квартирных» выставках, знал творчество многих из «непонятных» художников. А с некоторыми из них нас много лет связывала дружба. Наследие авангардиста Крынского В мир художественной богемы Игнатова вовлек его друг Анатолий Крынский. На съемках очередного документального фильма Михаилу Дмитриевичу срочно понадобился художник. Тогда кто-то и посоветовал ему Крынского, который затем принимал участие в съемках трех кинокартин Игнатова. – Толя был из Харькова, типичный украинец, – рассказывает М.Игнатов. – Я гостил у его родителей. Художественные искания своего сына они считали полной ерундой. Признавались, что мечтали видеть сына инженером. Раза три Толя приезжал и в Коми, побывал на моей родине в Усть-Куломском районе. Особо запомнился один из приездов. Пошли в лес близ поселка Югыдтыдор. Мой друг просто голову потерял от обилия грибов, ягод. Особенно потрясла его морошка. Наша царь-ягода чуть было и не угробила его. Собирая морошку, он углубился далеко в лес. Когда я стал звать его, то в ответ доносились лишь очень отдаленные звуки. Перекликивались мы с ним довольно долго, пока он через несколько часов блужданий не вышел к нам. Говорил, что впервые попал в «западню», когда голоса слышались то в одной, то в совсем противоположной стороне. Вот он и бегал по болоту то туда, то сюда, да так, что взмок до нитки с головы до пят. Участвовать в работе съемочной группы и поездить по стране Анатолий Крынский согласился из любопытства. К тому времени он был уже состоявшимся художником-авангардистом. Работал в разных жанрах, в различной технике. Из-под его кисти вышло немало картин, некоторые из них хранятся сейчас в Сыктывкаре у М.Игнатова – «Человек в утробной форме», «Портрет Мадонны» и другие. Делал Крынский и гравюры. Шаблоны вырезал на линолеуме, оргстекле. Листы с гравюрами были не только классических черно-белых тонов, но и разноцветные. Все работы подразделялись на циклы: «Человек и город», «Короли», «Адам и Ева», «Кентавриада»... А.Крынский стал родоначальником и нового вида горельефных скульптур. Их основой служил речной песок, смешанный с мастикой. Смесь моментально затвердевала, но перед этим художник успевал сформировать горельефы. А затем тонировал их разноцветными красками. Иногда они достигали внушительных размеров. Свое немалое горельефно-скульптурное наследие А.Крынский вынужден был оставить в Советском Союзе после спешного

отъезда на жительство в США в 1976 году. Художник был уверен, что все его произведения обречены на гибель. Вывезти в Америку ничего не разрешалось, а для их дальнейшего хранения требовалось помещение внушительных размеров. Не будь у него такого друга, как Михаил Игнатов, так бы, наверное, и случилось. Оставшиеся от Крынского скульптуры, картины, гравюры Михаил Дмитриевич сумел сохранить благодаря знакомству с большим количеством людей – простых и довольно высокопоставленных. Это позволило арендовать в Питере помещение, где долгих 20 лет произведения искусства ждали своего хозяина. Лишь в 90-е годы Анатолий Тихонович смог вывезти часть своих шедевров в Америку, немалую долю при этом подарив на память М.Игнатову. Авангардист Крынский, чуть не потерявшийся в коми парме, в Америке стал модным дизайнером. Многие годы он входил в число десяти лучших дизайнеров Нью-Йорка, получал много заказов, оформлял фешенебельные дворцы и квартиры. Михаил Дмитриевич в 80-е годы навестил своего друга в США, гостил за океаном два месяца. Круг общения О Коми республике не понаслышке знала и семья Штейнбергов. Михаил Игнатов дружил с главой семьи, поэтом и переводчиком Аркадием Штейнбергом, а двое его сыновей – Борис и Эдуард – принадлежали к самому левому крылу советского андеграунда. «Их работ у меня нет, – говорит Михаил Дмитриевич, – так как ничего художественного в них я не находил. Зато в моей библиотеке есть раритетная книга, которую я купил у А.Штейнберга. Это «Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык» нашего земляка Георгия Лыткина с собственноручным автографом ученого». Редкая книга зырянского ученого у Штейнбергов оказалась не случайно. На фронте, в 1944 году, Аркадия Штейнберга арестовали, судили по политической 58-й статье. После освобождения определили на поселение в Ухту, где он работал вольнонаемным врачом. Вместе с отцом в Коми отправился и его сын Борис. Здесь, в Ухте, он и начал заниматься живописью, став позже одним из признанных авторитетов советского андеграунда. Его брат Эдуард, тоже художник, участник знаменитой «бульдозерной» выставки, тоже подвергался гонениям, его даже помещали для принудительного лечения в психиатрическую больницу. Лишь в начале 60-х годов Аркадий и Борис Штейнберги смогли возвратиться из Ухты в Москву. Книга Г.Лыткина о древностях Коми края, приобретенная Штейнбергом-старшим у букиниста, напоминала им о годах ссылки на отдаленном севере. Круг питерских и московских друзей-интеллектуалов у М.Игнатова в те годы был очень широк. Михаил Дмитриевич был на короткой ноге со знаменитыми диссидентами А.Синявским и Ю.Даниэлем. Бывал в мастерской Эрнста Неизвестного. В его коллекции сейчас хранятся несколько рисунков, выполненных мастером мирового уровня. Неоднократно встречался с не менее известным скульптором В.Клыковым. В 60-70-е

годы в его московской мастерской было тесно от обилия всевозможных новаторских работ, он тоже отдал «дань» ставшему в те годы популярным авангарду. Игнатов дружил и со знаменитым на Западе и опальным в те годы на своей родине фотохудожником Владимиром Сычевым, чья черно-белая фотолетопись изнанки советской действительности, как и полотна художников-нонконформистов, имела громадный успех во многих уголках планеты. Толя Зверев,

русский Ван Гог На одном из рисунков из коллекции Игнатова изображен Петр Панин – знаменитый гитарист-виртуоз, чьи концерты собирали огромные залы. – При наших встречах с Петром я всегда подчеркивал, что его фамилия с коми переводится как «Ложкин». В конце концов полушутя-полусерьезно он стал именовать себя «коми зон», то есть «коми парень». А знаете, кто автор этого портрета Панина, тоже написанного в авангардном стиле? Толя Зверев, русский Ван Гог. По приблизительным подсчетам искусствоведов, наследие Анатолия Зверева насчитывает около 30 тысяч работ. И каждая из них и в прямом, и в переносном смысле на вес золота. Сегодня во всем мире и в нашей стране он признан одним из крупнейших художников ХХ века, первым русским экспрессионистом. Михаил Игнатов общался со Зверевым, когда тот был в зените своей славы – в 60-70-е годы. Но слава художника и он сам жили как бы отдельно, в параллельных мирах. На Западе крупнейшие художественные салоны и хранилища буквально охотились за каждой акварелью, карандашным «взмахом» русского гения. А он этому не придавал никакого значения, честолюбия был лишен напрочь. Сказать, что Зверев жил скромно, бедно, – ничего не сказать. – Вечно пьяный, неряшливо одетый, без пристанища и угла... – рассказывает о своем друге М.Игнатов. – Но в любую минуту любой лист или даже клочок бумаги Толя готов был обернуть шедевром. Про таких говорят, что родился с кистью в руке. Но писал он не только кистью, а буквально всем, что попадалось под руку: веником, пальцами, лезвием бритвы, ножом, даже окурком и сигаретным пеплом. В некоторых работах о творчестве А.Зверева приводится еще одно подтверждение этому рассказу. Излюбленным местом художников в те годы (впрочем, как, наверное, и сейчас) были питейные заведения. Однажды кто-то попросил Зверева нарисовать свой портрет прямо в ресторане. Лист бумаги откуда-то отыскали. Но никаких красок, карандашей и даже ручки ни у кого не нашлось. Мастера это нисколько не смутило. Он обмакнул один палец в стоящий на столе сосуд с горчицей, а другой палец посыпал молотым перцем. Двух этих «ингредиентов» оказалось вполне достаточно, чтобы через короткий срок портрет был готов. – Этот портрет Пети Панина, я думаю, Толя набросал всего за несколько минут до нашей очередной встречи, – продолжает М.Игнатов. – Он был блиц-художником, схватывающим образ человека по самому первому впечатлению. На обороте рисунка гитарист не совсем твердым почерком написал: «Мой портрет, который писал Толя Зверев, который дарю Чудь Мишу, режиссеру. 1978 г., октябрь, Москва». А через несколько лет после этой встречи, в 1986 году, Анатолия Зверева не стало. Ему было всего 55 лет. Распятие от Кротова В 70-е годы заявил о себе еще один москвич-авангардист – Виктор Кротов. С создателем московской школы сюрреализма Михаил Игнатов тоже неоднократно встречался. Однажды в мастерской художника его поразил триптих «Распятие Христа». Вечный сюжет был передан совершенно по-новому, не похож ни на один из виденных прежде. Потрясли люди, окружавшие Христа, с лицами-масками, обращенными к небу. Игнатов купил картину, заплатив за нее довольно круглую сумму. В благодарность за эту щедрость художник подарил ему еще несколько своих работ. Владимир Павлов, Владимир Зуйков, Юрий Герасимов, Евгений Шитиков, Олег Целков... Эти и другие художники часто становились завсегдатаями шумных пирушек и задушевных встреч на Самотеке, в других «логовах» андеграунда, где часто бывал и М.Игнатов. Некоторые эмигрировали на Запад, многие спились, рано ушли из жизни. – Невозможно забыть работы Олега Целкова, в 1977 году вынужденного уехать жить за границу, – говорит Михаил Дмитриевич. – В свое время его картины с деформированными человеческими лицами и фигурами людей-мутантов буквально выводили из себя идеологическую верхушку страны, однозначно воспринимались как пасквиль на советских людей. Но это был свой, непохожий ни на кого, оригинальный взгляд художника на действительность. То, что отличает любого по-настоящему талантливого мастера от халтурщика. Как признается коллекционер, не все работы, собранные им, ему нравятся одинаково. К примеру, он не видит особых художественных достоинств в работе белоруса Александра Исачева, которую когда-то приобрел по случаю. Хотя сейчас живописные фантазии этого мастера, написанные так называемым лессировочным письмом, в большой цене у коллекционеров. Михаил Дмитриевич, как и любой настоящий коллекционер, собранные им шедевры никогда не афишировал, редко кому показывал. Но в последнее время все чаще задумывается о том, чтобы продемонстрировать их широкой публике, организовать в Сыктывкаре вернисаж советского андеграунда. Рядом с картинами мастеров-нонконформистов могли бы предстать и другие материалы, характеризующее время, в котором творили «бунтари от искусства»: их фотографии, письма... А живой, связующей нитью между плеядой талантливых людей, предвосхитивших в нашей стране реформы, и сегодняшним днем стал бы сам владелец коллекции Михаил Игнатов. Анна СИВКОВА. Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. |