| Из первых уст |

5 октября 2012 года |

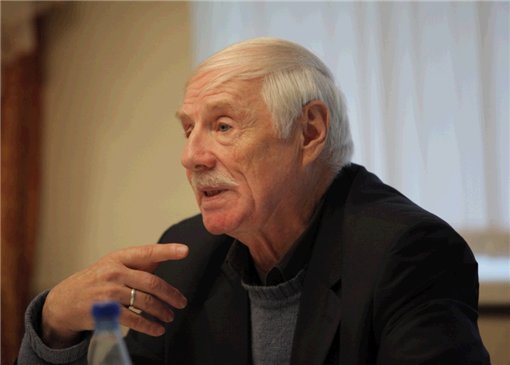

Борис Мягков: "Балет - это искусство диктатора, фанатика, строителя"

Вчера балетная труппа Государственного театра оперы и балета республики отправилась в большое гастрольное турне по Великобритании. За два с половиной месяца ей предстоит показать более шестидесяти спектаклей. Это шедевры русского балета «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Вместе с труппой в турне отправился недавно вступивший в должность главного балетмейстера Борис Мягков. Напомним, без малого тридцать лет назад легендарный хореограф в первый раз возглавил балет тогда еще музыкального театра республики и за несколько лет поднял его на такие вершины, которые не покорялись нашему театру ни до, ни после него. В 1990-м он покинул Сыктывкар, а следом за ним и самые сильные танцовщики. Осиротевшие театр и зрители долгое время не могли простить Мягкову такого «коварства». Между тем дважды балетмейстер возвращался в Сыктывкар для разовых постановок: одноактного балета «Земля моя» и реставрации, а по сути новой постановки балета «Яг Морт». – Борис Иванович, Вы успели оценить состояние театра в целом и труппы в частности? Готов ли наш балет к таким серьезным гастролям? – Честно говоря, поначалу я был несколько в шоке от состояния балетной труппы. Царил какой-то непонятный разброд: кто-то уезжал, кто-то еще должен был приехать... За два месяца, наконец поняв всю картину происходящего, я собрал труппу, собрал спектакли. Колоссальная помощь пришла от репетитора Натальи Терентьевой, с которой мне однажды посчастливилось столкнуться в Челябинске на постановке спектакля «Жизнь з??а царя». Она приезжала всего на две недели, но мы расписали их буквально по минутам. Да, график был очень жестким, с 11 утра и до 9 вечера, с одним перерывом на обед. Такой спрессованный, колоссальный физический труд. Но артисты приняли это. Да им, по сути, и деваться было некуда. Возможно, излишне резко, но я сказал: извините, но куда вы сегодня с вашими возможностями? В Англию? Я понимаю, если бы какие-нибудь провинциальные европейские государства. Но Англия, это, извините, Ковент-Гарден, это классика балета. А мы везем классику высшего образца. Эталон, от которого нельзя отойти ни на йоту. Такой, знаете, ярлык можно на себя повесить раз и навсегда, не отмоешься. Поэтому – только так, жестко, с беспрерывным повторением. Ошибка – остановка, ошибка – остановка. И вперед, вперед, вперед! Все понимаю: боли, крепатура мышц, усталость, но иначе невозможно. Наше искусство – это искусство диктатора, фанатика и при этом строителя. Да и как еще можно расшевелить погасший костер, найти в нем огоньки? И результат был виден сразу. Свои танцовщицы, девочки из колледжа искусств на глазах из гадких утят превращались в лебедей. У молодых появился настоящий вкус к работе. Они затанцевали партии, о которых ранее и не мечтали. И с этими партиями – в Англию! Это же подарок судьбы! На Аврору в «Спящую», например, мы ввели Татьяну Листову, она же готовится к партиям Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Это подающая надежды танцовщица с хорошими данными. Вообще, все молодцы, никто не расслаблялся. Репетитор уже давно уехала, но ее заряд оставался с нами. Очень помогли с молодыми и наши примы – Наташа Супрун, Аня Полищук… Приезжал дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, который будет работать с нами на гастролях, познакомился со спектаклями. Мы показали балеты зрителям перед поездкой. Все сложилось, сегодня я уверен, что мне не будет стыдно за них в Англии. – Но более шестидесяти спектаклей за два с половиной месяца, практически чуть ли не каждый день... Не многовато ли? – Да, это колоссальный экзамен, тем более если учесть, что балет никогда не выезжал на такие гастроли. Но сегодня все стараются работать именно так. А что касается театра в целом… Строительство театра – это очень сложная система. Это зарплаты, репертуар, кадры. Это вечные проблемы, с которыми я сталкивался и в те времена, и с чем столкнулся сейчас. Повторюсь: зарплату надо прибавлять. Сейчас, кого ни позови, в первую очередь вопрос: что я буду получать, где жить, что танцевать? А как иначе развиваться, ставить новые спектакли? На что приглашать солистов? Театр нужно укреплять финансово, идти и добиваться на уровне правительства, главы региона. Все зависит от личности, от руководителя театра, любого – художественного, музыкального, драматического театра, не важно. Знаете, вот был такой момент в те годы, когда я в первый раз здесь работал. «Союзконцерт» предложил театру гастроли в Испанию, попросили рекламный материал. А здесь ничего не было, какая-то жиденькая бумажка с отвратительной краской, не пошлешь же ее… В результате вместо сыктывкарского в Испанию поехал театр из Одессы. А были бы буклеты, фотографии… Сегодня же другая жизнь, другие возможности, нужно показывать себя, ездить, зарабатывать, быть настырными. Я в молодости был ужасно настырным, энергичным, даже чересчур. Когда бросил танцевать, меня распирало от этой энергии, почему я и ушел в балетмейстерство. – У Вас, можно сказать, штучная профессия. И тем не менее сегодня вообще стало большой редкостью услышать о каком-нибудь молодом талантливом балетмейстере. Неужели профессия уходит? – Тут много моментов. Ну где может реализовать себя молодой, да и немолодой тоже, хореограф? В театрах, как правило, прокатывается репертуар классического наследия, весьма популярно стало приглашать зарубежных постановщиков, не всегда, кстати, первоклассных. А после следующее явление, уже ставшее почти традицией: возглавив труппу и добиваясь самореализации, балетмейстер буквально уничтожает все, что было создано до него. Весь труд хореографа, композитора, дирижера, артистов. Огромная работа идет в никуда в угоду чьим-то амбициям и закулисным играм. И потом, мне кажется, у нас нет такой национальной идеи – растить хореографов. Или скажу иначе – воспитывать в нем человека, любящего свою родину. Надеюсь, подтекст понятен. – Когда Вы уехали тогда, в

1990-м, Вас долго вспоминали с обидой. Вы это знаете? Поддерживаете ли Вы отношения с теми артистами, которые уехали следом? – Мало кто знает, что послужило истинной причиной моего отъезда. Но я никого не увозил, как об этом тогда писали. Время было такое – брожение, в России народ как-то почувствовал, что надо двигаться. Может, и не надо было уезжать, но многое тогда зависело от директора театра. В конце концов многие и дирижеры, и балетные работают одновременно в двух театрах, надо было как-то смириться с этим. И еще – найти хорошего ассистента, педагога, чтобы здесь все разом не рухнуло. Из «бывших» не так давно общались с Валей Летовой, мы встречались в Испании, у нее своя балетная школа. Она очень скучает по России, ностальгирует, но жизнь уже сложилась. – Совсем недавно Вы говорили журналистам, что собираетесь ставить у нас «Щелкунчика», а сегодня, говорят, в планах «Дочь фараона»? – Да, это очень красивый балет, потрясающая музыка Пуни. «Щелкунчика», надеюсь, мы поставим к «Сыктывкарса тулыс». А над «Дочерью фараона» начнем работать сразу после гастролей. Цыплят вот только посчитаем в декабре, кто останется. – Недавно по телеканалу «Культура» было весьма любопытное интервью с Борисом Эйфманом, которого считают основателем современного русского балета. Его спросили, на всю ли музыку можно поставить балет. А Вы как считаете? – На любую. В 1960-х в Америке я видел балет вообще без музыки. Можно ставить под все, что угодно: барабаны, пение птиц, шум воды, стук трамвая. Танец, как и слово, самодостаточен. Другое дело, насколько это будет интересно и что постановщик хотел этим выразить. Но Эйфман правильно сказал в этом интервью: музыка дает колоссальное эмоциональное восприятие. – Назовите имена талантливых, с Вашей точки зрения, композиторов, на музыку которых Вам хотелось бы поставить новый балет? – Это те, на кого я уже ставил: Кихта, Сибелиус. Вообще, с современными композиторами сложно, талантов мало, а хочется очень качественной музыки. Вот я работал в Чебоксарах, ставил национальный балет «Свет вечерней зари» и все время боролся с композитором. Музыка была неплохая, но ошибка композитора была в том, что она сама ее оркестровала. Оркестр, играя, сопротивлялся, и это очень чувствовалось. Одним словом, я потратил колоссальные силы, время, но спектакль лег на полку. Это я к тому, что для хореографа очень важно найти хорошую музыку. – Что есть в Вашем понимании новаторский спектакль? – Это всегда новая тема, новая музыка, новое видение содержания, свежая хореография. Новое в искусстве – это всегда прорыв. С болью, кровью, но прорыв. Другой вопрос, что с открытием границ в нашу страну принесло слишком много негативного, из искусства стали уходить человечность, духовность, тепло. – Тем не менее хотелось бы верить, что русский балет по-прежнему впереди планеты всей. Что сегодня интересного в русском балете? – Конечно, наш балет как был, так и остается в лидерах. А из наиболее интересного это, пожалуй, балет Дж. Баланчина «Драгоценности» в трех частях в Большом театре. – Вы говорили о создании очередного национального балета. Что это будет? – Тем очень много, я еще не определился окончательно, все будет зависеть от музыки. В Англии, надеюсь, мы пересечемся с композитором Сергеем Носковым, он готов предложить мне чуть ли не готовое либретто. – Предложение вновь поработать в нашем театре было для Вас неожиданным? – Да, у меня весь год такой. В августе я вот дом должен был построить, с фирмой договорился. Но вот приехал сюда. – Говорят, Вы знатный охотник… – Да, у меня два ружья, в молодости я даже на медведя охотился где-то в Архангельской области. Но больше всего люблю посидеть на реке с удочкой, и чтобы дочка рядом была. И по лесу мы с ней обожаем побродить. У меня дача на Оке, а там шикарные леса. – Может ли так случиться: построив дом, Вы осядете, будете заниматься любимым хобби? – Да что вы, буду работать, пока ноги ходят. Без ложной скромности, я трудяга. Мой дед, с которым я провел много времени в детстве, учил меня крестьянскому труду: косить, сбивать траву, переворачивать, стоговать. Сам он работал в кузнице, делал телеги, сани. Он был настоящий ремесленник, и вот это – все делать с душой и доводить до конца – передал и мне. А вообще я должен был стать военным, но опоздал на экзамены в Суворовское училище. И я так благодарен судьбе за это, ведь с тех пор моя жизнь навсегда повязана с искусством... Марина ЩЕРБИНИНА. Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. Возможно, излишне резко, но я сказал: извините, но куда вы сегодня с вашими возможностями? Поэтому – только так, жестко, с беспрерывным повторением. Ошибка – остановка, ошибка – остановка. И вперед, вперед, вперед! Все понимаю: боли, крепатура мышц, усталость, но иначе невозможно. Наше искусство – это искусство диктатора, фанатика и при этом строителя. Да и как еще можно расшевелить погасший костер, найти в нем огоньки? Борис Иванович Мягков – лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств Республики Коми. Родился в 1941 году в Москве. Закончил Московское хореографическое училище. Был солистом Большого театра до 1981 года. Танцевал характерные и классические партии. В 1977 году закончил балетмейстерское отделение ГИТИСа. С 1984 по 1990 год возглавлял балет театра оперы и балета Республики Коми. За эти годы поставил спектакли: «Слуга двух господ» М.Чулаки (1984), «Конек-Горбунок» Р.Щедрина (1986), одноактные балеты «Маугли», «Пьеро», «Весна», «Альпийская баллада», «Птицы», «Он и Она». Благодаря Б.Мягкову балетная труппа пополнилась выпускниками Московского хореографического училища. В конце 1980-х годов балет театра впервые был представлен за рубежом. Также впервые под руководством Б.Мягкова балетная труппа театра участвовала в конкурсе «Молодой балет России» и знаменитом фестивале «Русская зима». |