| Из первых уст |

25 сентября 2014 года |

Надежда Панева: "Отца я узнавала всю жизнь"/ 26 сентября исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых ярких руководителей республики Зосимы Панева

З.Панев - солдат действительной службы. 1937 год.

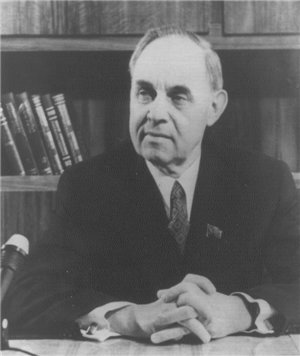

Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР. 1980 год.

С женой Екатериной Афанасьевной на отдыхе в Ессентуках. 1964 год.

Встреча Председателя Совета Министров СССР А.Косыгина в Воркуте. 1975 год.

С партийно-хозяйственным активом Усинска. Крайний слева - первый секретарь горкома КПСС Юрий Спиридонов. Усинск. 1983 г.

Возглавляя в 50-60-е годы прошлого века Совет Министров Коми АССР, в 70-80-е – Президиум Верховного Совета Коми АССР, Зосима Васильевич Панев оказался сопричастным ко многим эпохальным событиям. Именно в этот период были построены железная дорога до Сыктывкара, ЛПК, в столице республики открылись музыкальный театр и университет. Но мало кто знает, каких усилий стоило руководству республики пробить эти проекты в Москве. В преддверии памятной даты мы встретились с дочерью Зосимы Васильевича – Надеждой Паневой, чтобы еще раз напомнить, что это был за человек, как ему удавалось добиваться важных для республики решений и доводить их до конца. – Надежда Зосимовна, перед нашей встречей я, конечно же, прочла «Вехи в пути» – книгу воспоминаний Вашего отца. Вы наверняка были свидетелем его работы над книгами. Как это происходило? – Писать воспоминания папа не собирался, но у него была привычка записывать по следам событий, заносить в записную книжку отдельные мысли. Это были своего рода дневниковые записи. Все это потом очень пригодилось при работе над книгами. Кроме того, когда он уходил на пенсию, снял копии многих документов, которые могли подтвердить его причастность к каким-то событиям. Он вышел на пенсию в 70 лет, в 1984 году, став, пожалуй, первым крупным руководителем, которому позволили работать до такого возраста. Выйдя на пенсию, он продолжал каждый день заниматься утренней зарядкой, много читал, гулял по парку, занимался домашними делами, работал на даче. И в это же время начал писать книгу «По ступенькам памяти». Книга вышла в Коми книжном издательстве в 1990 году. Затем написал вторую книгу – «Крутые виражи», изданную в 1993 году. Вскоре папа заболел, но у него оставались черновики третьей книги. Он сказал: «Надя разберется». Я так тяжело переживала смерть отца, что первые годы не могла даже дотронуться до его рукописей. А когда стала разбираться, поняла, что книга-то готова. Все выверено, многое напечатано, оглавления сделаны. Правда, кое-что пришлось дописывать, что-то редактировать. И вот так составилась третья книга. Я показала ее тогдашнему Главе республики Юрию Спиридонову, он одобрил. Мы решили все три книги издать под одной обложкой и оставить новое название – «Вехи в пути». Спиридонов написал хорошее предисловие, и в 2000 году книга вышла в свет. – Давайте напомним нашим читателям об истоках – откуда родом Зосима Васильевич, кто были его родители. – Он простой деревенский парень из маленькой деревушки Кырс Усть-Вымского района. Семья была очень большая – 13 детей, но выжили только восемь. Мой папа был вторым сыном, так что как старшему ему доставалось от отца больше других. Василий Александрович был очень строгим, порой даже жестоким к своим близким, требовал очень многого. И в то же время он был человеком оригинальным и уникальным для своего времени, очень любознательным, активным, энергичным. Когда после войны он вернулся в деревню, в его речах часто слышались слова «большевики» и «Ленин». Он проникся этой идеей и объявил трехлетнего Зосиму первым коммунистом. С тех пор в деревне так его и стали звать. В 1918 году, когда началась Гражданская война, их деревню заняли белогвардейцы. Отец Василий Александрович был вынужден уйти с партизанами, а мать, которая была на сносях, осталась. Маленькому Зосиме стали говорить: «Раз ты первый коммунист – тебе первая пуля». Он испугался и спрятался в сундук. Его очень долго искали. А мать увели белые. К счастью, ей удалось бежать при отступлении белогвардейцев и вернуться домой. Про своего отца Зосима Васильевич пишет в книге, что он был очень хорошим земледельцем. Затем в 30-е годы мой дед перешел на сплавные работы, делал плоты и перегонял их в Архангельск. Его судьба сложилась трагически. По ложному доносу он был арестован на один год по статье «хулиганство», в 1943 году в тюрьме заболел брюшным тифом и умер. Мой папа перенял многие качества у своего отца – активность, инициативность, поиск нового. Мать была красивой, мягкой, доброй и всегда смягчала суровый нрав отца. Внешность и эту гармонию, доброту и спокойствие Зосима Васильевич унаследовал от своей мамы. – Как родители отнеслись к тому, что один из старших сыновей пошел учиться, вместо того чтобы помогать им кормить такую большую семью? – Тогда все стремились учиться. Конечно, семья была большая, и помощь требовалась, но если у ребенка есть способности, то получить образование было просто. Главное, чтобы он этого хотел. А папа хотел учиться. В 1927 году, когда ему исполнилось 13 лет, в Усть-Выми открылась школа второй ступени, которая вскоре была преобразована в Усть-Вымский техникум. Конкурс был пять человек на место. И он поступил. Туда же поступила моя мама – Екатерина Щукина. Они учились вместе с 1927 по 1933 год в одной группе. В маму были влюблены многие, и папа тоже. Он рассказывал, что самым трудным было писать ей письма от имени другого парня, вместе с которым снимал жилье, – тот не умел их писать. В 1933 году они окончили техникум, оба в числе лучших, и группу отличников отправили в Москву на экскурсию. Там он и осмелился признаться ей в любви. Мама рассказывала: «Я знала, что он умница, но что он добрый, внимательный и что так умеет любить, я узнала только в Москве». Затем их распределили: его в Важкуръю, ее в Летку. Они дали друг другу слово через год встретиться. Прошел год, и он привез ее к себе в Важкуръю, где работал сначала учителем, а потом стал директором школы. В 1934 году они поженились, а в 1935-м родилась я. – В годы Великой Отечественной войны Зосима Панев руководил Сысольской партийной организацией. Он очень драматично описывает эти голодные годы, когда женщины, дети, старики сутками работали, чтобы спасти урожай. Каким Вам запомнился отец в тот период? – Папу мы почти не видели. Тогда работали ночами, так работал Сталин, и руководители страны приспосабливались к этому ритму. Мы жили в Визинге. В 1943 году я пошла в первый класс, помню, встаешь утром, а мама говорит: «Тише, тише – папа только пришел, спит». Мы уходили в школу, он в 11 часов вставал, уходил и приходил под утро. Выходных практически не было. Жили на карточки. Свои карточки папа не использовал – отдавал в семью. Тогда нас было уже трое детей – я, Альбина и только что родившийся Леня. К тому же из деревни, спасаясь от голода, приехала младшая сестра папы Соня. Папа оставлял карточки со словами: «Мне на работе дают чай с хлебом, я выживу». При этом сам иногда падал в голодные обмороки. Однажды пошел в баню, ему там стало плохо. Я помню, как его откачивали. – Взлет Зосимы Васильевича стремителен – в 36 лет он уже Председатель Совета Министров Коми АССР. В связи с чем такой стремительный рост? – Качества лидера в нем проявились рано. Уже в техникуме. Он поздно вступил в комсомол, но его сразу же выбрали секретарем комсомольской организации. А на третьем курсе уже попросили читать студентам лекции по политэкономии. Изучив папины записи, узнав его жизнь, я пришла к выводу, что он хорошо понимал, какова должна быть роль личности руководителя, чтобы добиваться каких-то результатов. Личность играет большую роль не только в истории, а в любом деле. Я сама в этом убедилась и могу сказать, что многого бы в республике не было, если бы не папа, его инициативность, упорство, даже упрямство. Это стало проявляться еще в ранней юности. Ему не было и двадцати, когда он приехал работать учителем в Важкуръю. Школа его потрясла: грязь, все исписано, ученики опаздывают на урок, неряшливо одеты, оскорбляют друг друга, директор школы сама пьет и курит, никакого авторитета у нее нет. Папа и еще один молодой учитель Щанов решили, что так продолжаться не может. Зосима Васильевич, 19-летний парнишка, практически провел школьную «революцию» – собрал учеников старших классов, родителей и сказал: «Так жить нельзя!» Директор пожаловалась в районный совет, что в ее работу вмешиваются. Приехала комиссия и тоже встала на сторону папы. Директора сняли с работы. Щанова назначили на эту должность, но вскоре направили в район, и директором школы стал папа. Борьба за чистоту школы началась. Половину своих каникул дети посвятили ремонту школы. Вымыли ее, купили мыло на свои деньги, стены почистили, занавески повесили, цветы из дома принесли, покрасили стены, благоустроили территорию. Зосима Васильевич даже добился выплаты стипендии лучшим ученикам. В результате школьники изменились, стали аккуратнее одеваться, прилично себя вести. Школа заняла первое место в районе. Вообще, до того, как в 50-м году Зосима Васильевич возглавил Совет Министров, в жизни папы произошло много событий. Он пять лет проработал на ниве просвещения, два года – в Важкуръе, потом его перевели школьным инспектором в районный центр Сторожевск. Отслужил год в армии, вернулся и поступил в Сыктывкаре в Институт усовершенствования учителей, стал «учителем учителей». Ему тогда было 25 лет. И тут финская война. Его забирают на фронт. Их дивизия попадает в окружение, которое длится 56 дней. Стояли сорокаградусные морозы, однажды он чуть не замерз до смерти. Спасло чудо. – Совет Министров Коми АССР Зосима Панев возглавил в 1950 году. К этому периоду относятся ключевые события, благодаря которым Сыктывкар превратился в настоящую столицу промышленно развитой республики. А ведь до этого его называли «дырой», о чем Зосима Васильевич неоднократно пишет. Что, действительно было все так плохо? – Папа говорил: первое, что необходимо руководителю, – неравнодушие, любовь к своему делу, к своему краю, к своей стране. Нет этого – ничего у тебя не получится. Он действительно своим народом и малой родиной Коми дорожил и гордился. Ухта, Воркута, Печора благодаря железной дороге, углю и нефти росли как на дрожжах, а Сыктывкар остался в стороне. В 1951 году приехал Юрий Владимирович Андропов. Его только-только назначили в ЦК КПСС, в отдел кадров, и направили в Сыктывкар с ревизией. Он был неприятно удивлен и в разговоре с папой сказал: «Я бывал во многих областных центрах, но такого отсталого не встречал». Действительно, в городе не было ни одного метра асфальта, вместо канализации – выгребные ямы, и если задерживали с их очисткой – вонь стояла на весь город. Водопровод отсутствовал. Обеспеченность электроэнергией – на 20 процентов, многие жили с керосиновыми лампами, все дома, за исключением старинных купеческих, – деревянные, построенные из подручных материалов. В 1951 году папа побывал в столице Кабардино-Балкарии Нальчике и был поражен высоким уровнем его благоустройства и коммунального хозяйства. Стало обидно и больно: почему всего этого нет в Сыктывкаре? «Мое национальное самолюбие было ущемлено, – писал папа. – А ведь коми народ – один из наиболее образованных в России. Об этом писал еще Питирим Сорокин. Он приводил статистику, по которой до революции 17 года коми занимали по грамотности четвертое место в России, после русских, немцев и евреев. – Вообще, судя по воспоминаниям Вашего отца, некоторые московские руководители даже не представляли, где вообще находится Коми край и что это за народ – коми. – Была такая история с Буденным. После войны было решено расформировать конную армию – всех лошадей распределить по областям. Буденного назначили заместителем министра сельского хозяйства, чтобы он занимался распределением этих коней для нужд колхозов. Нашей республике досталось 6 тысяч лошадей. Папа сказал: «Это катастрофа! У нас своих 12 тысяч лошадей некуда девать – бескормица. И потом армейские лошади не выживут на севере, не смогут здесь работать в снегу, в лесу». Он звонит Буденному, но тот и слышать ничего не хочет: «Вы что, спорите с решением товарища Сталина? Принимайте коней, и точка!» Папа понял, что надо лететь в Москву. Дорог не было, пришлось всю ночь лететь на Ли-2, чтобы на следующий день попасть на прием к Буденному. Буденный был удивлен: «Мы с вами, по-моему, ночью разговаривали. Как вы с Дальнего Востока могли так быстро приехать?» Зосима Васильевич объясняет: я на самолете прилетел, мы не на Дальнем Востоке. Берет карту, показывает, где Коми. «А разве вы не что-то вроде бурятов или башкир?» – поразился Буденный. Он считал, что коми – кочевые племена, имеющие дело с лошадьми. «Нет, мы совсем другие», – отвечает папа и рассказывает всю историю финно-угров. Удивленный Буденный вызвал своего помощника, отругал за неверную информацию и вычеркнул из списка нашу республику. Таким образом папа лично спас этих коней. Кстати, он ввел за правило во-зить с собой карту республики и геологическую карту нашего края, которую составил сам с помощью геологов, чтобы доказывать в Москве, какие у нас имеются ресурсы. И это действовало! Еще у него была привычка возить с собой справочные материалы по республике. Он любил повторять, что инициатива должна быть обоснована. – Как бы то ни было, по любому вопросу, даже самому ничтожному, власти автономной республики должны были обращаться в Москву? – 1 октября 1950 года его напутствовал на новую должность председатель Совета Министров СССР Маленков. Он сказал: война только что закончилась, народное хозяйство разрушено, поэтому запомните – материальные, финансовые ресурсы пока будут до предела централизованы. Это папа запомнил на всю жизнь и всегда говорил: наша республика не пострадала от войны, мы-то не погибали здесь, а там все разрушено. «Поэтому и централизация была такой, что даже баню нельзя было построить без разрешения», – писал он. – В 50-е годы Зосиме Паневу удалось добиться решения нескольких важнейших для республики проблем: строительства железнодорожной ветки до Сыктывкара, строительства ЛПК, открытия музыкального театра. Что далось труднее всего? – Первые два проекта и были самыми трудными. Чтобы развивать столицу и центральную часть республики, нужно было ухватиться за главное звено – соединить Сыктывкар с Москвой. Мы же были как на острове, у нас не было никакой связи. Нужна была железная дорога. И он стал бить в эту точку. Но его спрашивали: «Что вы возить-то будете?» Возить, действительно, было нечего, ведь крупных предприятий в центральной части Коми края не было. Встал вопрос о развитии производства. И тут в кабинет папы приходит ленинградский инженер Николай Тюрнин с идеей строительства ЛПК. И два коми человека, любящие свой край, решили бороться сообща. – В московских кабинетах подчас дело доходило до серьезных стычек и угроз. Что это за история с обрызганным чернилами костюмом высокопоставленного чиновника? – Конфликт произошел в кабинете замминистра путей сообщения РСФСР Гундобина. В тот период проект строительства железнодорожной ветки до Сыктывкара в очередной раз вычеркнули из планов. В отчаянии папа спросил Гундобина: «Как нам жить, погибать, что ли?» А тот: «А по мне хоть и погибайте. Мне какое дело?» Это вывело папу из себя. Он как стукнет по столу, а чернильница как подскочит, и брызги полетели на светлый фирменный пиджак Гундобина. Он в гневе пригрозил посадить «хулигана», а Зосима Васильевич в ответ заявил: «У меня-то депутатская неприкосновенность, а вот я могу сейчас пойти куда надо и сообщить, что вы сказали о национальной республике». Можно себе представить смущение Гундобина. «Давайте успокоимся, – сказал он. – Мы оба виноваты. Никогда я не сталкивался, чтобы с таким неистовством и самоотверженностью отстаивали свои права. Давайте будем решать». И дело пошло. Папа всегда говорил: одними бумагами ничего не добьешься, надо говорить лично с человеком, в глаза смотреть. Я вам приведу слова писателя Александра Ларева, его помощника, сказанные на презентации книги «Крутые виражи»: «Это уникальный человек, потому что умел решать, казалось бы, неразрешимые вопросы. Как полководец Жуков умел ломать врагов, так и Панев, убеждая, умел «ломать» врагов. Кстати, эти так называемые враги со временем часто становились его друзьями». Благодаря настойчивости и таким контактам ему и удалось добиться открытия музыкального театра и библиотеки. – А это правда, что за волевое решение открыть музыкальный театр он был наказан? – В те времена почти не наказывали кадры национальных республик. А папу наказали. Дело было так. В 1952 году с большим размахом в Сыктывкаре прошел праздник песни, но на следующий год проводить такие праздники запретили. А у папы уже была мысль создать музтеатр. Рядом оказались его соратники: министр культуры Серафима Михайловна Попова, отбывавший срок в Воркуте солист Большого театра Борис Дейнека, Ия Бобракова. Пока они готовили документы, пришло постановление о закрытии в стране 90 сельских театров. Строить новые театры было запрещено. Однако не заручившись поддержкой московских чиновников, Совет Министров Коми АССР самостоятельно принял постановление об открытии музыкального театра. Премьера состоялась в 1958 году. Все вокруг были уверены, что это решение Москвы. За это папа получил выговор. А через год открытие театра включили в план. – Если бы Зосима Васильевич не написал эти книги-воспоминания, как Вы думаете,поняли бы Вы его так же глубоко, как сейчас, узнали бы как государственного деятеля такого масштаба? – Нет. Думаю, я бы его не узнала так хорошо. И не только я. Книги папы как бы открывают новый взгляд на историю развития нашей республики и страны на протяжении нескольких десятилетий, на роль личности руководителя в этой истории. Мое знание папы можно разделить на три периода. Первый – в детстве. У него тогда не было времени на общение. Когда приехали в Сыктывкар (здесь я окончила 10 класс, он был председателем Совмина) – тоже общались мало, он был очень занят. Я знала его только как папу. Но в 1953 году я поступила в Московский университет, а папа стал депутатом Верховного Совета СССР. Он много времени проводил в Москве – приезжал на сессии, по делам, и вот тогда я открыла для себя другого человека. И что меня удивляло: несмотря на большую занятость, он все свободное время посвящал мне, водил по Москве. Тогда же он стал мне рассказывать об истории, прочитал наизусть начало «Илиады» Гомера, рассказал о Библии, о Нагорной проповеди Христа, научил меня двум молитвам – «Отче наш» и «Богородица». А потом были его книги, открывшие мне папу в третий раз. – Расскажите, каким он был в домашней обстановке? Вы, как члены семьи, пользовались какими-то привилегиями? – У папы было любимое выражение: «Это не положено». Когда он был предсовмина и председателем Президиума Верховного Совета, за ним была закреплена машина на семью. Мы ездили на этой машине, даже имели право позвонить и вызвать автомобиль. Но какие-то другие привилегии, например, ходить по складам, покупать там одежду и вещи, отцом не позволялись. Это было не положено. Он был простым в отношениях с близкими, неприхотлив в еде, за своей одеждой, библиотекой следил всегда сам, был аккуратен. Очень любил семейные застолья, когда вся семья собиралась вместе. В нашем доме всегда была толпа людей: друзей детей разных возрастов, однокурсников его и мамы по Усть-Вымскому техникуму. Он любил петь, часто запевал. Очень любил природу, лес, в выходные выезжали на луга или за грибами. Беседовала

Галина Бобракова. Фото из архива

Надежды Паневой. Изучив папины записи, узнав его жизнь, я пришла к выводу, что он хорошо понимал, какова должна быть роль личности руководителя, чтобы добиваться каких-то результатов. Личность играет большую роль не только в истории, а в любом деле. Я сама в этом убедилась и могу сказать, что многого бы в республике не было, если бы не папа, его инициативность, упорство, даже упрямство. Папа всегда говорил: одними бумагами ничего не добьешься, надо говорить лично с человеком, в глаза смотреть. Я вам приведу слова писателя Александра Ларева, его помощника: «Это уникальный человек, потому что умел решать, казалось бы, неразрешимые вопросы. Как полководец Жуков умел ломать врагов, так и Панев, убеждая, умел «ломать» врагов. Кстати, эти так называемые враги со временем часто становились его друзьями». З.Панев – солдат действительной службы. 1937 год. Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР. 1980 год. С женой Екатериной Афанасьевной на отдыхе в Ессентуках. 1964 год. С партийно-хозяйственным активом Усинска. Крайний слева – первый секретарь горкома КПСС Юрий Спиридонов. Усинск. 1983 год. Встреча Председателя Совета Министров СССР А.Косыгина в Воркуте.

1975 год. |