| Общество |

15 января 2015 года |

Корейский вектор / Секретная командировка нашего земляка Януса Канова в Восточную Азию в последующем обернулась созданием уникального музея и встречей с Ким Чен Ыном

Я.В.Канов. 2014 г.

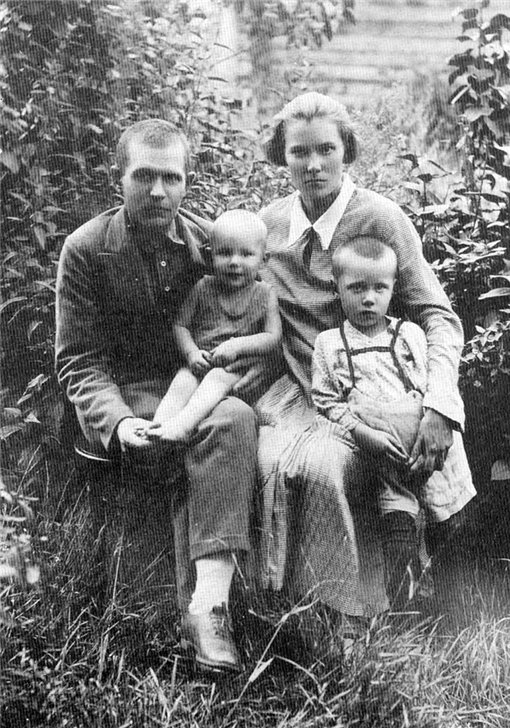

Семья Кановых, с.Тугулым. 1932 г.

На русском кладбище Порт-Артура. 2010 г.

В преддверии нового, 2015 года средства массовой информации облетела новость: руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в предстоящие месяцы посетить Россию. И само это известие, и тем более планируемый визит почти сродни сенсации. Ведь до этого ни один из предшественников нынешнего главы Северной Кореи – ни его отец, ни дед – не только не бывали у «великого соседа», но и вообще никуда не выезжали из своей страны. Но времена меняются, и в полной изоляции от остального мира не может оставаться ни одна страна, даже такая закрытая, как КНДР. В последние годы связи между нашими странами поддерживаются не только на дипломатическом уровне. Восточно-азиатского соседа все чаще посещают и различные российские делегации. Один из тех, кто помогает выстраивать мосты между двумя государствами, – наш земляк, ветеран Корейской войны Янус Канов. Он же один из немногих россиян, кому удалось пообщаться лично с Ким Чен Ыном. Кроме того, наш земляк стал инициатором создания единственного в России Музея Корейской войны. Побывав в Москве, корреспондент «Республики» встретилась и пообщалась с Янусом Васильевичем, уже около полувека проживающим в Первопрестольной. О той войне незнаменитой... С Янусом Васильевичем мы встретились в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте РФ. В тот вечер в уютном здании на Волоколамском шоссе было многолюдно, здесь отмечали 25-летие московского коми землячества «Парма». Ни одно мероприятие «пармовцев» не проходит без участия Канова. Интеллигентный, добродушный, общительный человек… Его запросто можно принять за преподавателя вуза или ученого. Между тем Янус Васильевич – военный, как говорится, до мозга костей. Сорок лет он отдал вооруженным силам. А если точнее – сверхсекретным частям и службам. Но и после выхода в отставку военные дела и заботы для него не отошли в прошлое. В 2010 году во многом благодаря Канову в Москве открылся первый и пока единственный в нашей стране Музей Корейской войны. Идея рассказать об этой «незнаменитой» и до сих пор малоизвестной большинству соотечественников войне родилась в преддверии ее 60-летия – в 2009 году. Полсотни участников Корейской войны, обосновавшихся в Москве и объединенных в общественную организацию, обратились в городской совет ветеранов и в мэрию с просьбой оказать содействие в оборудовании музея. А площадку для него они подобрали сами. Уникальный музей согласилось разместить в своих стенах руководство столичной школы №103. Власти Москвы просьбу «корейцев» уважили, со средствами для приобретения оборудования помогли. А его начинку ветераны Корейской

войны «приготовили» собственными силами. События 1950-1953 годов в Восточной Азии многие из ветеранов описали и осмыслили в мемуарах. Они же и составили «золотой фонд» музея, распахнувшего двери в 2010 году. Книги воспоминаний передали сюда «асы» Корейской войны, Герои Советского Союза Е.Пепеляев и С.Крамаренко. Янус Канов добавил к ним свой мемуарный томик, озаглавленный «Долина смерти». Кроме того, он принес в музей военную шинель, китель, брюки. Оказалось, что один из участников войны сберег даже десантный парашют тех времен. Окрыленные открытием музея ветераны изготовили и копию знамени 64 истребительного авиационного корпуса, воевавшего в небе Кореи. Так по крохам и крупицам подобралась не имеющая аналогов экспозиция. Сами же участники Корейской войны стали и первыми экскурсоводами. Кто, как не они, знают изнанку этой войны, до сих пор остающуюся для многих наших сограждан белым пятном. Интересно, увлекательно, с множеством подробностей и деталей рассказывает о своем участии в боевых действиях и Янус Васильевич. Но сначала обязательно «завернув» в детство и юность, на Коми землю. О самом сокровенном Он, коми человек, на свет появился в поселке Тугулым Свердловской области. Еще в 20-е годы отец Я.Канова – Василий Васильевич, уроженец села Визинга, окончил в Ленинграде институт народного хозяйства. А в 1930 году его, члена партии, в числе «двадцатипятитысячников» отправили на подъем сельского хозяйства. Определили директором МТС (моторно-тракторной станции) в уральское село. Семья в Тугулыме прожила около восьми лет. Может, остались бы и подольше, да помешали обстоятельства. На директора МТС в 1938 году кто-то написал донос, В.Канова исключили из партии. Завернуть гайки до упора не успели: семья потенциального врага народа снялась с якоря, вернулась на родину. Могло все плохо быть и здесь, если бы не настойчивость главы семьи. Он не только не схоронился от надвигающейся грозы, но атаковал обращениями Политбюро ЦК КПСС, в каждом письме приводя аргументированные доводы о восстановлении его в партии. И что же? Доводам настырного экс-коммуниста «наверху» вняли и – редчайший для того времени случай – возвратили «краснокожую книжицу» члена ВКП(б). Но не успели улечься одни треволнения, как грянули другие. Началась война. Василия Канова как офицера запаса в первые же дни призвали на фронт. Командир взвода противотанковых пушек в сентябре 1941 года под Ленинградом был тяжело ранен. Каким-то образом солдат узнал, что их будут перевозить в тыловой госпиталь через Котлас, и сумел сообщить об этом жене. Надежда Алексеевна, учительница младших классов, получив весточку от мужа, засобиралась в дорогу, хотя шансов увидеться не было практически никаких. Котлас – довольно большой железнодорожный узел – принимал за сутки десятки составов, тут же «разводя» их на север или центр. Тем не менее в конце сентября, уже под занавес навигации, Надежда Канова села на пароход (другого сообщения между Сыктывкаром и остальным миром тогда не было) и поехала. Можно сказать, в надежде на авось. К котласскому причалу речной тихоход приблизился лишь через несколько суток. Женщина сразу же побежала к железнодорожным путям, запруженным составами. Первый загружен снаряжением для фронта. Второй везет новобранцев. Наконец, третий – с красными крестами на вагонах. В окнах мелькали раненые с перебинтованными головами. В самом последнем, хвостовом, вагоне она увидела-таки своего Василия. Муж услышал ее крики и, не веря глазам, устремился к выходу. Всего несколько часов длилась встреча. Последняя для супругов Кановых. После лечения в госпитале, не получив даже кратко-срочного отпуска, Василий Васильевич Канов попал в пекло Сталинградской битвы. Там и погиб 5 декабря 1942 года. Янус Канов с особой теплотой, даже с нежностью рассказывает о родителях. И с гордостью о родной 12-й сыктывкарской школе, которую окончил в 1949 году. После войны мальчиков и девочек в общеобразовательных школах разъединили, 12-я школа стала чисто мужской. Что, убежден Янус Васильевич, было благом для него и его одноклассников: «Мы в школе не девчоночьи взгляды и вздохи ловили, а высокие цели ставили и покоряли». И перечисляет своих однокашников: художник, ученый, военный инженер, министр. А друг детства Б.Домашников, с которым выросли в одном сыктывкарском дворе, стал доктором технических наук, лауреатом Государственной премии СССР. (Следует заметить, что слова о «легкомысленных девчонках» вовсе не говорят о пренебрежении к прекрасному полу. А отношение Януса Васильевича к жене Татьяне Владимировне у многих из их знакомых вызывает зависть в хорошем смысле этого слова.) «Пленение недопустимо, пишите завещание» Учеба в радиотехническом училище войск ПВО в городе Пушкине под Ленинградом на многие годы определила жизненный вектор нашего земляка. Выпускникам училища после сдачи государственных экзаменов полагался 30-дневный отпуск, о чем он и сообщил в Сыктывкар, маме. День прощания с училищем… Выносится знамя, играет духовой оркестр. Начинается вручение лейтенантских погон и документов. Строй выпускников редеет на глазах. Канов с нетерпением ждет своей очереди, но его фамилия почему-то не называется. «Явно какое-то недоразумение, ведь все выпускные экзамены сдал на «отлично», – свербит в голове. И тут видит, что на опустевшем плацу их осталось всего пятеро. Тогда к ним подошел начальник училища и, поздравив с окончанием, огорчил: отпуск отменяется, предстоит командировка. А уже спустя два дня в Москве, в Управлении кадров ВВС, пятеро новобранцев, среди которых был и Я.Канов, получили краткий инструктаж: «В Корее идет война. Вы направляетесь туда для выполнения боевых задач. Сейчас необходимо написать завещание, куда перечислять ваше денежное содержание». Еще через десять дней вчерашние курсанты пересекли советско-китайскую границу. Начавшуюся в 1950 году вой-ну в Корее можно считать продолжением или отголоском Второй мировой войны. Находившаяся до 1945 года под юрисдикцией Японии Корея в 1948 году была провозглашена самостоятельным государством. После чего ее северная часть попала в зону «интересов» Советского Союза, а южная – США. Перетягивание одеяла двумя великими державами и руководством двух частей единой страны привело к войне между севером и югом, продолжавшейся три года и унесшей жизни около двух с половиной миллионов корейцев. Возможно, массированные бомбардировки американской авиации северокорейских территорий поставили бы крест и на одноименном государстве. Если бы плечо северокорейцам не подставил соседний Китай. Советский Союз официально в вой-

не не участвовал. Но на территории Северо-Восточного Китая стал базироваться советский 64-й истребительно-авиационный корпус, прикрывавший различные объекты на границе Китая и Кореи. Советские самолеты дежурили и в небе Северной Кореи, вступая в воздушные бои с американскими «Сейбрами» и с так называемыми «летающими крепостями». Большая роль при этом отводилась прожекторно-радиолокационным станциям, в чью задачу входило оповещение о приближающихся самолетах противника. Одной из таких станций и предстояло руководить Янусу Канову. Янус Васильевич вспоминает: «По прибытии в Китай нас тут же переодели. Советскую офицерскую форму заменила китайская: китель и брюки цвета хаки, широченная шинель и шапка-ушанка. Глядя на новую униформу, мы не смогли сдержаться от хохота. Но уже вскоре было не до смеха. Меня перебросили вглубь Кореи взамен погибшего начальника радиолокаторной станции (РЛС). До сих пор в ушах слова последнего инструктажа: «Ваше пленение недопустимо, так как Советский Союз в этой войне участия не принимает. Никаких документов иметь не полагается. В случае опасности захвата станции ее следует заминировать и уничтожить». Выжженная земля С небольшой группой советских солдат он в течение многих месяцев передавал радиолокационные данные военным авиаторам в гористой местности под Пхеньяном. Работа сверхнапряженная, ведь полеты противника не прекращались ни днем, ни ночью, в иные дни в воздухе находилось до 500 самолетов. Своего рода легендой стал грандиозный воздушный бой в небе над Кореей, в котором схлестнулись около 150 американских и 44 советских самолетов. После этого боя американцы недосчитались около сорока воздушных машин, наши же вернулись тогда на свой аэродром в полном составе. Не раз предпринимались воздушные атаки и на РЛС. Но станция Я.Канова уцелела после всех «бомбопадов». Хотя несколько раз он находился буквально на волоске от гибели. Командир корейской роты охраны однажды пригласил советских специалистов принять участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине установления в КНДР народной власти. Но когда подошли к уцелевшему дому, где шел концерт, все места были заняты. Канову и двум его сослуживцам места все же нашли. Остальные солдаты остались ждать на улице. Янус Васильевич вспоминает, как на этом концерте на выжженной на десятки километров земле слух приятно ласкали русские песни – «Ой, цветет калина», «Кто его знает». Их исполнили молоденькие кореянки специально для присутствовавших в зале советских солдат. И вдруг все куда-то провалилось. Канов, как и все остальные, был погребен под толщей каменных стен и от удушья уже стал терять сознание. И неизвестно, чем бы для него закончился этот авианалет, если бы не сослуживцы, которым не хватило места в зале. Они откопали командира и двух его спутников, а также тех, кто уцелел в этом каменном мешке. На РЛС привозили и советские фильмы. Однажды во время просмотра «Веселых ребят» Янус Канов почувствовал резкую боль в правом боку. Поначалу не придал этому значения. Но боль становилась нестерпимой. «Наверное, аппендицит», – поставил себе диагноз. Так оно и оказалось. Но чтобы попасть в военный госпиталь, находившийся недалеко от линии фронта, пришлось перетерпеть двухчасовую езду по вдребезги разбитым бомбардировками дорогам на видавшем виды «газике». Тогда же предстал перед ним и почти сровненный с землей Пхеньян – дорога шла через город. Советский хирург операцию сделал успешно. Правда, прямо во время операции в темной пещере вдруг заглох движок, подававший в операционную электричество. Около 20 минут лейтенант с разрезанной полостью лежал в кромешной тьме. Эти минуты показались вечностью. Затем так же неожиданно появился свет. Операция продолжалась. А спустя пять дней Канов был уже на своей станции. Свою книгу воспоминаний Янус Канов назвал «Долина смерти». Название мемуаров тоже из той засекреченной командировки в Корею. Незадолго до заключения перемирия, летом 1953 года, Канов и его группа получили приказ выдвинуться в сторону китайской границы. Чтобы достигнуть цели, им предстояло преодолеть тридцатикилометровый участок пустынной долины. Военные колонны здесь чаще всего и становились отличной мишенью для вражеской авиации. Об этом напоминали груды искореженного металла по обеим сторонам разбитой грунтовки. Колонна машин с оборудованием РСЛ «долину смерти» пересекла без потерь. Но чтобы достигнуть уже близких горных склонов и уйти в их тень, предстояло перескочить через небольшую реку. На понтонную переправу, соединяющую два берега, нужно было заезжать прямо с воды. И тут одна из машин, зацепившись карданом, зависла над опорой моста. Корейский феномен «Напряжение небывалое, – вспоминает Янус Васильевич. – Но тут подошел китайский офицер, руководитель бригады по восстановлению переправ. Сообщил, что они тут же приступают к работе по вызволению нашей машины. И вот уже сотни китайских солдат заполняют землей мешки и кидают их под мост. Еще немного, и они коснутся колес застрявшей машины. И в это же время на горизонте послышался опасный гул. Сомнений не оставалось: это самолет-разведчик противника, после которого обязательно прилетит целая стая «шутингов» и «кобр». Но наш водитель уже заводит машину, въезжает на мост, а еще через несколько минут мы достигаем спасительных гор». Я.Канов много раз за время своей командировки имел возможность убедиться в особой самоорганизации, дисциплине китайцев и корейцев, которая в конечном счете и помогла им выстоять. В его память запал такой случай. Со стороны Южной Кореи в тыл северокорейцам нередко засылались разведчики. Так вот, для их поимки северокорейские военные придумали особую уловку. Всем мирным жителям было приказано ходить и передвигаться как можно медленнее, что они беспрекословно выполняли. Лазутчики же этой «фишки» не знали, очутившись на территории противника, торопились, бегали. И их сразу же вычисляли. В далекой Корее судьба свела Януса Канова и с земляком. И не просто с человеком из Коми республики, а из родной деревни Кольель, что возле Визинги. «Как-то обратился к солдату с каким-то вопросом. И фамилию его спросил. Он отвечает: «Сенькин». «Из Коми?» – спрашиваю. «Из Коми». – «Случайно не из Кольеля?» – «Так точно». Потом смеялись вместе. В Кольеле только Кановы да Сенькины и живут. Одни на одной стороне ручья, другие – на противоположной. И надо же – встретились на другом конце земли». Маршруты военпреда Осенью 1954 года для Я.Канова секретная командировка завершилась. Он возвратился на родину, нес службу в авиационных частях. Чуть позже офицер стал военпредом – занимался приемкой военной техники на оборонных заводах. Работал в знаменитом НИИ «Пульсар», где впервые в СССР был освоен выпуск полупроводниковой электроники. На его глазах и при непосредственном участии в 50-60-е годы создавался аналог знаменитой американской Кремниевой долины – сеть институтов и предприятий по разработке высокоточной отечественной электроники, прежде всего для нужд армии. Вся работа тоже надолго была засекречена. В последние перед отставкой годы Я.Канов трудился в центральном аппарате министерства обороны, где занимался поставкой вооружения в различные страны, представлял советскую и российскую технику на военных выставках. Объездил весь мир. Ирак, Турция, Куба, Югославия, Чили… На одном из снимков Янус Васильевич запечатлен рядом со знаменитым генералом Пиночетом. Но судьба так никогда больше и не закинула в Корею. Он уже было смирился с этим. Но в позапрошлом году мечта все-таки сбылась. От военного атташе посольства КНДР в России он получил приглашение принять участие в торжествах, посвященных 60-летию победы в Отечественной освободительной войне (так в Северной Корее называют войну 1950-1953 годов). По местам

былых боев Страну, которую 60 лет назад видел и защищал, по словам Януса Васильевича, он не узнал. Делегацию российских ветеранов Корейской войны в Пхеньяне окружили вниманием и заботой, для них была подготовлена разнообразная программа. Посещение Дворца Солнца – усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, встреча с высшим военным руководством страны, посещение музеев (в том числе музея подарков руководителям КНДР), присутствие на грандиозном параде

войск. На заседании Народного собрания КНДР все члены российской делегации были награждены специально к знаменательной дате выпущенными корейскими орденами. Кульминацией поездки стала встреча российской делегации с первым секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. «Как руководитель делегации, я смог пообщаться с ним лично, поблагодарить за память, гостеприимство, – говорит Янус Васильевич. – Разумеется, все происходило в рамках протокола. А снимок с нашим рукопожатием перед окончанием аудиенции на следующий день был напечатан в центральной газете страны». Осенью все того же 2010 года ветераны-интернационалисты из Москвы стали участниками еще одного долгожданного события – побывали на мемориальном воинском кладбище в Порт-Артуре. Делегацию ветеранов Корейской войны, направлявшуюся в Китай, вновь возглавил Янус Канов. «Русское кладбище в Порт-Артуре считается самым большим захоронением зарубежных воинов в Китае, на нем покоятся около 20 тысяч граждан России, – рассказывает Янус Васильевич. – В 1905 году первыми здесь нашли последний приют более 15 тысяч русских солдат – защитников Порт-Артура. Самое примечательное – русским воинам на этом кладбище поставили памятник даже японцы. Более трехсот наших соотечественников были здесь похоронены в годы Корейской войны. Кладбище к нынешнему столетию дошло в запущенном состоянии. Но благодаря совместным усилиям России и Китая оно теперь полностью отреставрировано. После реставрации его открыл тогдашний Президент России Дмитрий Медведев. А мы долго ходили между новыми гранитными памятниками. На одном из них я нашел фамилию сослуживца, начальника радиотехнической прожекторной станции Витольда Назарчука, погибшего в Корейскую войну». Эти поездки вновь обожгли душу, воскресили в памяти многие отдалившиеся уже события, дали пищу для ума и сердца. Может быть, они послужат Канову основой еще для одной книги. Анна СИВКОВА. Большая признательность Н.П.Ефре-мовой за помощь при сборе сведений для этой публикации. |