| Из первых уст |

31 мая 2013 года |

Роман Истомин: "Тайну гибели группы Дятлова уже вряд ли кто-то разгадает"

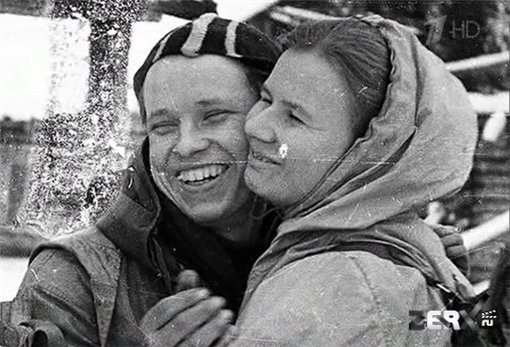

Юрий Юдин перед уходом из группы Дятлова прощается с Людмилой Дубининой.

Юрий Юдин остался единственным выжившим участником экспедиции и скончался совсем недавно - 27 апреля.

Сыктывкарские туристы у памятника дятловцам. 2010 год.

Ренни Харлин с актерами во время съемок фильма "Тайна перевала Дятлова".

В последнее время новую волну интереса вызвала тайна перевала Дятлова, который находится на границе Свердловской области и Коми. В 1959 году в ночь с первого на второе февраля при невыясненных обстоятельствах там погибла туристическая группа, состоявшая из девяти человек. Ее руководителем был студент пятого курса радиотехнического факультета Уральского политехнического института Игорь Дятлов, именем которого впоследствии и назвали перевал. Напомним, 23 января 1959 года эта группа туристов-лыжников отправилась в поход высшей категории сложности на север Свердловской области. В ночь на второе февраля вся группа погибла. Десятого члена группы Юрия Юдина, захворавшего в дороге, отправили домой еще до этой роковой даты. В списке погибших – Игорь Дятлов, Рустем Слободин, Георгий (Юрий) Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Зинаида Колмогорова, Николай Тибо-Бриньоль, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Александр Золотарев. В феврале этого года в российский прокат вышел художественный фильм «Тайна перевала Дятлова» (совместный американо-российский проект, одним из главных продюсеров которого является Александр Роднянский, а режиссером Ренни Харлин, снявший когда-то такие голливудские блокбастеры, как «Скалолаз» и «Крепкий орешек-2»). В апреле российское телевидение муссировало тему гибели туристов в серии популярных ток-шоу. На Первом канале загадочную историю обсуждали аж в двух выпусках программы «Пусть говорят», по признанию ее ведущего Андрея Малахова, рейтинги были почти такими же, как в новогоднюю ночь. Мы попытались разобраться, с чем связан столь внезапный интерес, поговорив с руководителем дирекции информационных программ телеканала «Юрган» Романом Истоминым. Он еще в 2010 году (как и дятловцы, в конце января – начале февраля) побывал на месте трагедии с группой сыктывкарских туристов («Республика», 19 февраля 2010 г.) и снял документальный фильм из цикла «СубЪективная камера» под одноименным названием «Перевал Дятлова». Загадка века – Роман, одна из основных мыслей твоего фильма – тайна гибели экспедиции Дятлова вряд ли будет разгадана. Почему? – Мне кажется, эту тайну не разгадать уже никому. Разве лишь в том случае, если с дела снимут гриф «секретно». В 2009 году пятидесятилетний мораторий по идее должен был быть снят, однако, как нам сообщили в Фонде Дятлова в Екатеринбурге, который изначально профессионально занимается сбором любой информации о том трагичном походе, дело было засекречено еще на 25 лет. Отчего? Почему? Разве это не раззадоривает еще больше внимания к этому делу? – Какой версии случившегося придерживаешься именно ты? Всего, насколько я знаю, их больше шестидесяти… – Не могу сказать, что та или иная версия более правдоподобна, но каждая из них по-своему уникальна и имела право на реальное воплощение тогда. Вопросы вновь и вновь возникают и после визита в те места. Часть ответов находишь, однако завеса остается. Я скорее меньше склоняюсь к «лавинной» версии. И в то же время вполне допускаю и не вполне лицеприятную версию, как бы сейчас сказали, в плане имиджа группы Дятлова, хотя и по современным меркам вполне бытовую. Недавно ее озвучили в программе «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Ребята якобы могли использовать какие-то запрещенные психотропные вещества, которые и вызвали галлюцинации и панику. Почему бы и нет? Представим, группа молодых людей отправилась в турпоход на Урал и вдали от всех решила попробовать наркотик, который дал побочный эффект. Повторю, что эта версия несколько портит имя группы, и я предполагаю, что, возможно, дело могли засекретить и по этой причине, чтобы сохранить честь, светлую память о ребятах-комсомольцах, к тому же, как известно, один из родителей студентов был в то время высокопоставленным партийным чиновником. Вот и думай, а нужно ли рассекречивать уголовное дело, если в нем есть такие подробности? Вряд ли родственникам будет приятна «правда» о психотропных веществах. Да и поверят ли они спустя столько лет в то, что истина именно такая? Получается, какую бы версию ни предложили официальные власти сегодня, найдутся скептики, которые скажут, что это бред, и клубок предположений потянется дальше. Мистика или физика? – Кстати, я тоже думал о версии с наркотиками. Но ведь вместе с молодыми ребятами был 38-летний Александр Золотарев, по некоторым данным, фронтовик. Уж он-то наверняка бы сохранил какие-то остатки рассудка. – Я же не могу утверждать, не утверждаю и вообще не ставлю цели кого-то заинтересовать. Размышляю вслух. Версия выглядит гораздо более правдоподобной за счет своей бытовизны. По сравнению с ударом лавины, с версией о физическом устранении, с якобы нашествием манси… Предположение о воздействии каких-то химических препаратов тоже вполне может рассматриваться. И предпосылки для этого есть. Странная желтая трава летом, когда вокруг все зелено. Следы радиации на одежде погибших. Скажем так, спустя 50 лет мы радиацию в ручье, где когда-то и были обнаружены тела, не нашли. Скорее я склоняюсь больше к каким-то бытовым причинам, которые можно объяснить физическими законами. Во время экспедиции 2010 года мы тоже погрузились в атмосферу мистики, окружающей то место, но пытались опираться на физику, хотя и были готовы к тому, что вмешаются потусторонние силы. Потому что некоторые необъяснимые моменты заставляли задуматься о том, что что-то в этой экспедиции может произойти и с нами. Не хочу, чтобы меня считали исследователем тайны гибели группы Дятлова. Мы можем говорить только про свою группу, о тех выводах, которые для себя сделали. Да, мы прошли по следам туристов, попробовали выстроить свои версии трагических событий, но не пытались из этого раздуть шумиху. А вот на Первом канале заявляют, что впервые (?!) отправили экспедицию к месту трагедии. Но ведь таких экспедиций было навалом. А на видео впервые снимали в максимально приближенные даты три года назад лишь сыктывкарские ребята без применения «Буранов» да в лютый мороз. Тогда наша основная версия была такова: дятловцы стали очевидцами какого-то события, свидетелями которого они не должны были быть. Опять же, что такое пятидесятые годы? Начало холодной войны... – Противостояние СССР и США, Хрущева и Эйзенхауэра... – Да-да, тогда было опробовано множество тайных военных разработок, страна была нашпигована секретными полигонами, некоторые из них нигде не числились. И мы посчитали, что на злосчастном уральском перевале как раз мог быть один из таких неофициальных полигонов. Возможно, там проходили испытания секретного оружия, а вот что это за оружие, никто сказать не может. Хотя после нас, во время летней экспедиции других наших коллег, были найдены металлические детали, которые напоминали фрагменты какой-то баллистической ракеты. Кстати, это само по себе довольно странное место, его мистика связана с цифрой девять: то девять членов экипажа разбиваются на самолете, то девять таких же, как группа Дятлова, туристов теряются… Когда мы находились в этой экспедиции, то тоже были немного напуганы этой несчастливой цифрой, опасались, что и с нами что-то может случиться. По маршруту смерти – Вас тоже было девять? – Да. Отличие было в том, что в экспедиции Игоря Дятлова было две девушки, а у нас – чисто мужская компания. И потом нынешние туристы все же отличаются от тех, которые ходили в горы полвека назад. У нас было современное снаряжение, сублимированное питание и т.д. Но мы шли именно в тот промежуток времени, когда и разыгралась давняя трагедия. Ни до нас, ни после нас никто не оказывался на перевале Дятлова именно в эти роковые даты конца января – начала февраля. Мы, наверное, пока единственная группа, которая соблюла и это, может быть, главное «мистическое» условие: оказались в нужном месте как раз в те дни и примерно в ту же погоду, при которой и погибли члены группы Дятлова. И тут опять «но». Справедливости ради добавлю, в горах Урала погодные условия за сутки могут меняться несколько раз кардинально: от ясного неба до внезапной метели. Мы насмотрелись там всякого. Во время пурги, допустим, жутковатое завывание, какой-то писк. В ночное время, когда луна заходит за тучи, ночь такая, будто глаза выкололи. Так что перевал Дятлова увидели во всех ракурсах и мороз под тридцать градусов тоже на себе ощутили. Наблюдали за снежным покровом на склонах гор, толщина которого растет, а потом он скатывается какими-то пластинами вниз. Словом, климат на Урале очень отличается от равнинной местности. В ту печальную ночь 1959 года было что-то вроде лунного затмения – луна зашла за облака. И в момент трагедии ребята оказались в кромешной тьме, не знали, куда бегут, и возможно, этим и объясняется характер травм. Мы представляли, как они бегут по порожистому склону вслепую, спотыкаясь об острые каменные пластины, которые торчат из-под наста. Специфика этих мест такова, что есть склоны, где снег наворачивается, образуя такие «карманы», что ли. По этим «карманам» можно спокойно идти, прокладывая лыжню по рыхлому снегу, не проваливаясь. Туристы, как известно, шли к горе Отортен по заданному маршруту. Но метеоусловия ухудшились, и они, чтобы сократить время, не стали спускаться с горы в более безопасное место, а заночевали на склоне. Вероятно, это и стало их главной ошибкой… Почему без обуви? Мы не рискнули ночевать на месте трагедии, но поставили там экспериментальную палатку, чтобы проследить, как ее занесет снегом, как склон изменится, когда мы его подрежем под палатку. Подсознательно в мистику, конечно, верили, потому что и в нашей экспедиции заметили, как ровно девять куропаток пролетели над нами, когда мы пошли вверх по склону. Группа Дятлова вела дневник, четко фиксируя свой, образно говоря, маршрут смерти. По этому описанию мы нашли примерное место, где была их предпоследняя ночевка. Когда они заметили гору Отортен, то соорудили «схрон», оставив в нем часть груза, а потом налегке отправились к своей цели. Вот мы как раз ночевали примерно в том месте, где был этот походный лабаз. Прошли ребята недалеко, возможно, в этот же день они вполне могли дойти и до Отортена. – Ты упомянул про лабаз дятловцев... Есть такой полулюбительский фильм из шести или семи серий. В нем озвучена версия одного из участников поисков – Моисея Аксельрода, которая показалась мне наиболее логичной. На палатку обрушилась сравнительно небольшая масса снега с горы, и туристы, опасаясь следующей лавины, спешно покинули палатку. Они хотели вернуться к тому самому лабазу, от которого еще не успели далеко уйти. Однако в кромешной тьме перепутали направление и двинулись в другую сторону, откуда позже часть ребят попыталась вернуться обратно к палатке. Потом я узнал, что вскоре после выхода этого фильма Моисей Аксельрод ушел из жизни, он был смертельно болен. К его версии у меня только один вопрос: почему все выбежали, не обувшись? – Фильм, о котором ты говоришь, не полулюбительский, он просто снят в конце девяностых. Это один из первых фильмов, посвященных этой теме, причем региональных, с попыткой осветить разные версии. Он был снят екатеринбургской студией, и к нему до сих пор многие проявляют интерес. Что уж говорить о передаче «Юргана» про перевал Дятлова, у которой тоже огромное количество просмотров на YouTube, по-моему, уже за пятьдесят тысяч. Вопрос об обуви – это только одна из многих загадок. Так вот, мы в своем эксперименте тоже бежали. Но не стали раздеваться до голых пяток, чтобы не повредить ноги о каменные пласты, которые торчат из-под снега. Я уже сказал, что в том месте легко порезать, а то и сломать ногу, поранить голову. Мы провели реконструкцию событий, но все же не смогли сделать однозначные выводы о том, почему ребята действовали так, а не иначе. – А в этом лабазе они не могли оставить запасную обувь? – Могли, почему бы и нет? Лыжи могли оставить запасные. Если уж глубоко копать, то можно узнать, что находилось в этом лабазе, потому что описание всего, что там было, имелось у следователей. Часть документов в 1991 году, когда Советский Союз рухнул, так или иначе рассекретили при содействии определенной группы людей, которые знали про эту историю и были заинтересованы пролить свет на нее. Да и родственники долго добивались, чтобы приоткрыть завесу секретности. Как мне рассказывали, во время студенческой практики кто-то нарушил закон и сделал копии части документов следствия. Таким образом они «выплыли» из-под грифа «совершенно секретно» и были обнародованы. Ценные кадры – Насколько тяжело было снимать в тех условиях? – Кроме вещей я нес еще и видеокамеры – основную и резервную. Кстати, можно смело утверждать, что еще до нас никто не фиксировал на видео роковой промежуток времени, в который погибла группа Дятлова. Пришлось работать и за оператора, и за тележурналиста. Я и сам появлялся в кадре, фиксируя камеру на вытянутой руке перед собой. – А на какую камеру ты снимал? – Обычная «Sony», профессиональная. Когда мы эту камеру использовали, то несколько раз она почему-то выходила из строя, причем в конкретных точках, а потом снова начинала работать. Вероятно, это были какие-то зоны магнитных аномалий. Несколько раз камера замораживалась. Я приобрел, конечно, такие термические грелки, которые позволяли держать технику в тепле, но их действие со временем закончилось. Поэтому техника была под угрозой. Аккумуляторы, кстати, на холоде тоже работают более ограниченно. – Как ты их обогревал? – Своим теплом (с улыбкой). Ближе к груди, по внутренним карманам распихивал… Сам замерзал, но технику старался отогреть, и это было сложно. Все эти мытарства потом окупились тем, что отснятыми материалами воспользовались сразу несколько федеральных телеканалов. Москвичи заинтересовались этой историей и впервые приобрели у нас съемки с места трагедии 59-го года, которые велись в экстремальных температурных условиях. Этим мы окупили телеканалу свой поход многократно. Вот я, например, пытался найти зимние съемки, которые могли бы стать основой для нашей работы, но ничего подобного не обнаружил. – Привлекает ли место гибели группы Игоря Дятлова туристов-экстремалов? – Да, причем именно благодаря мистике, которой оно окружено. Интересный,

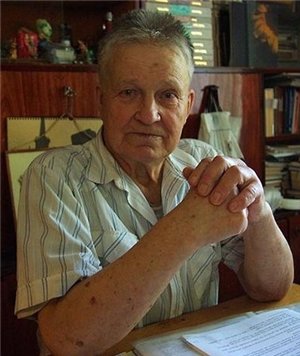

но одноразовый – Как ты сам относишься к модным ныне псевдодокументальным фильмам? Все эти «Паранормальные явления», американо-российская версия «Тайны перевала Дятлова»… – Они имеют право на существование. Фильм Ренни Харлина основан на реальной истории. Единственное, что снят он не в той географической точке, хотя тоже в горах (съемки проходили в Хибинах, возле Кировска Мурманской области – авт.). То есть его съемочная группа работала не в реальных условиях, а в максимально приближенных. Так, чтобы зритель ничего не понял, а часть экстрима этот режиссер добавил за счет каких-то технических комбинаций. Ренни Харлин снял свой фильм профессиональной техникой, в определенных моментах передвигая камеры по рельсам. Возможно, съемочная группа не захотела рисковать. Я не сравниваю экспедицию американцев в Хибины и поход нашей группы сыктывкарских туристов. У нас не было цели прославиться. Добавлю, что нас благословил в путь Юрий Юдин, тот самый единственный выживший участник экспедиции. Как уже сказано, в Екатеринбурге существует фонд имени Игоря Дятлова. Для меня стало шоком известие о недавней внезапной кончине Юдина 27 апреля. Последний раз мы общались с ним в октябре прошлого года – он, конечно, был крайне неравнодушен к этой трагедии. К слову, нам впервые удалось «растрогать» и его личную обиду – в том походе погибла его любовь. До конца жизни он оказался верен только ей, и ни разу не женился. От этого действительно восхищаешься человеком. После экспедиции 2010-го мы почтили память ребят, посетили их могилы в Екатеринбурге. Исследователей причин гибели группы Дятлова интересовало, что нового мы «накопали». Именно после нашего похода, когда снятые мной видеоматериалы появились в эфире федеральных телеканалов, эта история стала еще больше раскручиваться. Мы разговаривали с Сергеем Семяшкиным –руководителем экспедиции, в которой я участвовал, и сошлись в том, что Ренни Харлин снял свой фильм как будто про нас. Про группу, которая отправилась по следам экспедиции Дятлова и тоже фиксировала все точки пройденного пути в попытке разобраться в тайне гибели своих предшественников. Только с нами в отличие от героев фильма ничего зловещего, слава богу, не приключилось. – А тебе фильм Харлина понравился? – Есть фильмы, которые можно пересматривать, а это такой… одноразовый, но, безусловно, интересный. Он держит зрителя в напряжении и не претендует на то, чтобы поставить какую-то точку. Цель его, как и любого американского триллера, – собрать максимальные кассовые сборы. Знаю, что задолго до этого на Свердловской киностудии творческие ребята пытались за свои деньги, собирая какую-то благотворительную помощь, снять подобное кино. – Какой отклик вызвал твой фильм? – Фильм вызвал интерес у нашего зрителя, были просьбы повторить программу. Отмечу, что ни один выпуск «СубЪективной камеры» у нас не получал такого количества просмотров в YouTube, как этот. С 2010 года мне каждую неделю приходит сообщение о новых комментариях, каждую неделю появляется по два-три новых. То есть люди до сих пор продолжают смотреть мой фильм и комментировать его. Когда появляется очередное телешоу о гибели дятловцев, растет и количество запросов в интернете по этой истории. Все больше людей пытается ставить вопросы и искать ответы, и они, конечно, обращаются и к тем продуктам масс-медиа, которые уже выпущены, в том числе и к фильму, вышедшему на «Юргане». К тому же наша общая работа получила несколько наград на всероссийских телефестивалях. И это – первые места. Кажется, мы всю душу туда вложили. Истина важнее рейтинга – В апреле по федеральным каналам прокатились все эти «огненные колесницы» с участием людей из космопоиска, каких-то клоунов в берестяных ободочках… Это ведь не попытка трезво разобраться в случившемся, а уже просто шоу, по сути паразитирование на этой теме. Как ты к этому относишься и с чем связываешь такой всплеск интереса? – Я объясняю это как раз выходом фильма Ренни Харлина, который и дал второе рождение многочисленным дискуссиям. Конечно, эти шоу – уже перегиб, попытка сделать из трагедии фарс. Мне это, честно говоря, не очень нравится. Для зрителя – да, смотрится хорошо. Для рейтинга это все и делается. Если рейтинг окупает телепроизводство, то и цель продюсеров выполнена. Но если Малахову требовалось, грубо говоря, «срубить рейтинг», то наша группа искренне хотела разобраться в этой истории. Опять же почему перевал Дятлова нам интересен? Да потому, что эти события разворачивались на границе Коми и Свердловской области. Нам было интересно посмотреть на эту историю сыктывкарским взглядом. Мы можем четко объяснить, почему мы туда отправились, – нас это тоже касается. Некоторые СМИ смакуют тему гибели дятловцев, а мы в своем фильме не использовали некоторые откровенные кадры, отдавая дань памяти этим ребятам и фонду Дятлова, который очень нам помог. В фонде нас попросили, дескать, есть такие кадры, но не хотелось бы, чтобы они попали в фильм… – Тебя тоже приглашали на эфир одного из популярных шоу под названием «Дело X», которое идет на канале «Россия-1». Наверняка там тоже были какие-нибудь клоуны с берестяными ободками на головах… – Они-то себя клоунами не считают. Это мы уже тут ярлыки вешаем, а кому-то ведь это надо, кто-то в это верит. Кто-то верит и в то, что мистика может ожить и в куклах манси, которые были продемонстрированы на том эфире. Что можно вызвать дух Игоря Дятлова и у него спросить, что являлось причиной гибели его группы. На этой программе просили сказать даже о том, чего вообще не было, – больше для интрижки, для рейтинга… Мне это не очень-то по душе, хотя и сам работал три года назад в подобных проектах («Программа максимум» на НТВ – авт.), которые имели цель грубо брать зрителя, как там говорят, за горло. Редакция ставила мне задачу, а я ее выполнял. Вот так же и здесь, в общем-то. Не ты сделаешь, так другой. Зато в работе над фильмом про перевал Дятлова у меня не было никаких рамок, и я был волен сделать его именно таким, каким хотел. Ярослав СЕВРУК. Фото кinopoisk.ru,

Дмитрия НАПАЛКОВА

и из личного архива

Романа Истомина. Почему перевал Дятлова нам интересен? Да потому, что эти события разворачивались на границе Коми и Свердловской области. Нам было интересно посмотреть на эту историю сыктывкарским взглядом. Мы можем четко объяснить, почему мы туда отправились, – нас это тоже касается. Юрий Юдин перед уходом из группы Дятлова прощается с Людмилой Дубининой. Он остался единственным выжившим участником экспедиции и скончался совсем недавно – 27 апреля. |