| Из первых уст |

25 января 2013 года |

Рейнгольд Бихерт: "Бабушкины молитвы берегут меня всю жизнь"

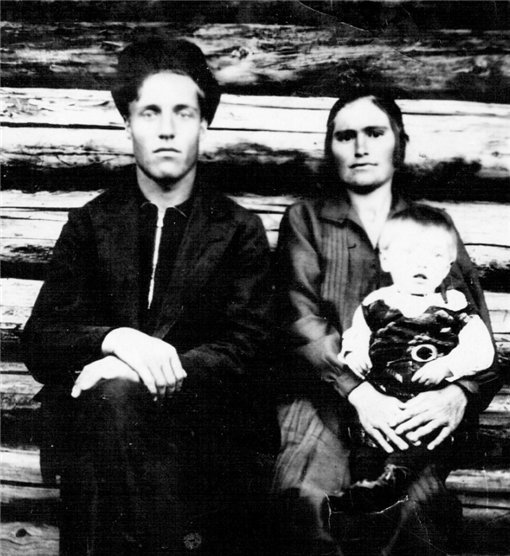

Родители Иван и Альвина Бихерт с дочерью Кларой. 1939 год, спецпоселок Воквад.

На втором году службы в армии. 1963 г., Северный Урал.

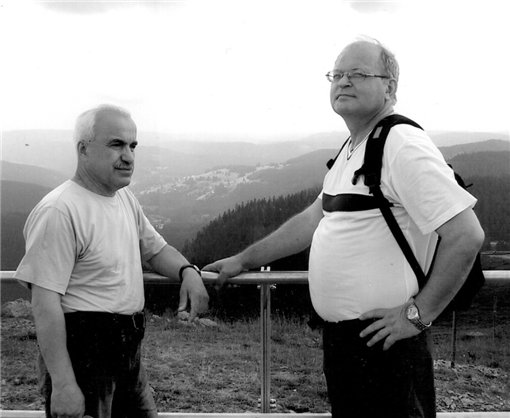

С председателем землячества немцев из России в Оффенбурге Георгом Штосселем. 2008 г. Германия, окрестности Баден-Бадена.

Нынешний год объявлен Годом России в Германии. Но он будет знаменательным для Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми не только по этой причине. Готовится к выпуску десятый том мартиролога «Покаяние», который посвящается репрессированным российским немцам. В семье немцев-спецпоселенцев вырос и наш сегодняшний собеседник – Рейнгольд Бихерт, заместитель председателя ННКА. Известный в республике журналист, сегодня он тоже работает над составлением будущего тома мартиролога. – Почему следующий том мартиролога посвящен именно репрессированным российским немцам? – У нас ведь уже был прецедент – один из томов посвящен полякам. А что касается российских немцев, которые были насильственно переселены в Коми край, то мы уже давно, лет десять, в Немецкой НКА пробивали, скажем так, этот проект. Мы хотим увековечить имена немцев-спецпереселенцев всех категорий в отдельном томе «Покаяния». Председатель правления фонда «Покаяние» Михаил Рогачев нас поддерживал, но на самом верху мы не находили понимания. В апреле 2012 года председатель нашей автономии Олег Штралер встретился с Вячеславом Гайзером. Тогда Штралер объяснил Главе республики необходимость издания такого тома. Вячеслав Гайзер этот проект поддержал. – По линии отца Вячеслав Гайзер ведь сам – из семьи репрессированных немцев... – Да, у него дед был трудармейцем, работал, насколько я знаю, на шахтах Воркуты. А в наших руках оказалась учетная карточка спецпереселенца Михаила Гайзера – отца нынешнего Главы республики. Олег Штралер скопировал эту карточку и подарил Главе. Вячеслав Михайлович был, конечно, растроган, получив такой документ. – Наша газета уже рассказывала, в какое положение попала редакция мартиролога «Покаяние» в связи с закрытием для исследователей персональных данных в архивах МВД. Вы будете составлять «народный» том мартиролога при помощи репрессированных немцев и их потомков. Насколько сложна эта задача? – Том будет состоять из трех разделов: исследовательские статьи ученых об истории репрессивной политики в отношении российских немцев, воспоминания и другие материалы о конкретных людях и семьях репрессированных и, наконец, биограммы. С первыми двумя разделами мы проблем не испытываем. За последние годы накоплен большой материал. А вот со списками репрессированных есть сложности. У нас есть примерно четыре тысячи биограмм, собранных в основном редакцией «Покаяния» в прежние годы. Пополнить эти списки за счет данных архива МВД мы уже не можем. Поэтому вся надежда на потомков репрессированных, которые могут добровольно передать нам или в фонд «Покаяние» данные о своих родителях, бабушках, дедах. В ноябре прошлого года мы собирали руководителей отделений нашей автономии на обучающий семинар. Снабдили их анкетами, пояснениями, как собирать эти материалы, как составлять биограммы и так далее. Так что сейчас идет работа на местах. Это работа не на один день. К тому же в соответствии с законом о защите персональных данных при опросе каждого респондента мы должны у него взять письменное согласие на публикацию этой информации. Анкеты размещены на сайте фонда «Покаяние». – В этот том войдут, конечно, и данные о вашей семье. Как она оказалась в Коми? – Были по крайней мере четыре массовые депортации советских немцев из мест их оседлого проживания, начиная с раскулачивания. Первые партии прибыли в Коми под конвоем в марте 1930 года. Среди них были и семьи моих дедов – и по отцу, и по матери. Оба моих деда отказались вступать в колхоз. – Откуда их выслали? – Из села Кано Палласовского района Автономной Республики немцев Поволжья. Их раскулачили, вместе с семьями посадили на поезд и отправили на Север. Везли их в товарных вагонах, высадили на станции Луза в Кировской области. Всех стариков, женщин, детей переправили на другой берег реки Лузы и поселили в бараках, оставшихся от лагеря заключенных. А здоровых мужичин отобрали и где на подводах, а где и пешком отправили в Коми, в Сысольский район. В тринадцати километрах от села Грива, подальше от реки, в тайге их заставили строить бараки, работать на лесоповале. Сначала они вырыли землянки, а к концу года уже построили первые бараки. Организовали кирпичное производство, поставили печи. В каждую комнату селили по 3-4 семьи. Поселенцев было много, а бараков не хватало. К тому же деревянным срубам не дали отстояться, высохнуть, как положено, и в бараках было сыро и холодно. Стены «плакали» от влажности. Через полтора года мой дед Александр Кондратьевич Бихерт заболел двусторонним воспалением легких и умер. Ему было 40 лет. Солдат русской армии в годы Первой мировой войны и землепашец... Похоронили его скромно – в поношенных брюках и рубашке. Его единственный выходной костюм бабушка моя Анна-Елизавета сохранила и потом продала. И на эти деньги помогла племяннику деда бежать на родину. Он был сиротой и по закону мог не ехать в ссылку, но добровольно решил остаться в семье моего деда, где рос и воспитывался. И вот он каким-то образом без документов ухитрился из Воквада добраться до родных мест. Там его арестовали сотрудники НКВД и, когда разобрались, не стали его отсылать обратно, а отправили на курсы комбайнеров. А в 1941 году он все равно попал под депортацию – то ли в Сибирь, то ли в Казахстан... На попечении бабушки Анны-Елизаветы осталось пятеро несовершеннолетних детей. Старшему из них, моему отцу Ивану Бихерту, было всего 16 лет. Он остался за старшего в семье; чтобы кормить младших, пришлось работать на лесоповале. Был он отменным вальщиком, как тогда говорили – стахановцем. Потом стал шофером и двадцать лет водил лесовозы и грузовые машины, даже заработал орден «Знак Почета». К началу войны поселок Воквад стал одним из крупных спецпоселений. Там был создан и колхоз. В поселке жили не только немцы, но и татары, украинцы, белорусы, казаки... Все они были раскулачены в начале 30-х годов. За годы, пока этот поселок существовал, там похоронено семь тысяч спецпоселенцев. – Семь тысяч? – Да, с начала тридцатых годов и до начала шестидесятых, когда поселок закрыли. В начале их хоронили на равнинном месте, затем местные власти приказали это кладбище распахать, и потом уже хоронили на бугре возле озера Вад. Так вот, из семи тысяч захоронений на кладбище сохранилось только девять могил. Среди них могилы моих бабушки и деда со стороны отца. А могилы деда и бабушки по линии матери – потеряны. Два года назад в связи с 80-летием основания этого поселка я побывал там. Местные краеведы организовали туда экскурсию. При входе на бывшее кладбище еще несколько лет назад они поставили крест. Бабушка Анна-Елизавета прожила до 1947 года, пережив мужа на 16 лет. Я ее хорошо помню. Худенькая старушка, очень добрая. Она часто болела. К этому времени мы в Вокваде уже не жили. В ноябре 1941 года всю семью перевели в поселок, у которого не было даже названия. Его обозначали как лесоучасток 93-й квартал. Относился он к Лопьинскому лесопункту Ужгинского леспромхоза. Фронту нужна была древесина, а тут были целые рощи с корабельной сосной, так называемый судолес. Отец работал вальщиком, а бабушка жила с нами. Вот в этом поселке и прошло мое детство – до 14 лет. Там не было никаких атрибутов цивилизации. Баня по-черному, керосиновая лампа, ни радио, ни газет. Не было и школы. В годы войны бабушка оказалась на несколько месяцев в тюрьме. Ее посадили за то, что вдоль дороги серпом косила клевер. А клевер и крапиву использовали в суп. Председатель колхоза написал заявление в милицию, и бабушку осудили на два года. Но нашелся добрый человек – учительница по фамилии Истомина. Она написала письмо в Верховный суд Коми АССР. И решение районного суда отменили, бабушку освободили. Но в тюрьме она окончательно подорвала здоровье и вскоре после войны умерла. – Два года тюрьмы за клевер. В голове не укладывается… – Время такое было… Особенно мы голодали, когда отца загнали в трудармию и его не было с нами. Моя сестра Валерия, вторая в семье дочь, умерла в 1943 году от отравления грибами. Ей было три с половиной года. Мне было два, старшей сестре – около пяти, мы тоже поели этот суп с грибами, который сварила бабушка. Она ведь из Поволжья была и не знала, как готовить майские сморчки. Собрала, помыла и сразу заправила ими суп. А надо было сначала долго отваривать, чтобы вышел весь яд. В общем, сестренка съела свою порцию и еще доела наши. На следующее утро она умерла. Никто не знал, как ее спасти, ведь врачей в округе не было, только за тридцать километров. Бабушка рвала не себе волосы. Всю жизнь она плакала, вспоминая внучку, которую не уберегла. А мне говорила по-немецки: «Ты родился в рубашке». Хотя мы с братом Иваном тоже в детстве были слабыми от недоедания, рахитиками, со вздувшимися от голода животами. Однажды бабушка обменяла свою кофту, вывезенную еще из Поволжья, на десять сырых яиц. Меня, больного, ими и откармливала. До сих пор помню ее молитвы. Мне кажется, они меня всю жизнь берегли. И берегут до сих пор. После войны, конечно, стало полегче. Свои огороды спасали. И кур стали разводить, и корову держали, и коз, и поросенка. Свое молоко, сметана, масло. Немцы ведь в этом плане очень предприимчивые. У них потрясающая способность к выживанию. Свое хозяйство могут создать буквально на пустом месте. В этом я убедился и на опыте своей семьи, и на исторических примерах. Ведь мои дедушки и бабушки – потомки немецких колонистов, которые прибыли из западный части Германии на неосвоенные земли Поволжья еще в 60-х годах XVIII века. И там с екатерининских времен сохранялись в немецких семьях традиционный уклад, язык, культура, в том числе и культура сельского хозяйства. А при Сталине, особенно в годы войны, их депортировали в Сибирь и Казахстан и расселяли на огромной территории в миллионы квадратных километров. Естественно, что в русскоязычной среде национальная идентичность немцев начала утрачиваться. Ведь было даже немало случаев, когда немцы отказывались от своей фамилии и брали фамилию жены. – Вы сказали, что бабушка говорила с вами по-немецки. В вашей семье не говорили на русском? – Бабушка почти не знала русского языка, всего несколько слов. А отец говорил по-русски практически без акцента, мать – похуже. Но пока с нами жила бабушка, в семье говорили по-немецки. И до пяти лет я тоже говорил только на немецком. Ну а потом, как говорится, улица дала о себе знать. В поселке были и русские рабочие, у них тоже были дети. И на улице мы, дети, конечно, говорили по-русски. К тому же была война, и общение на немецком, скажем так, не очень приветствовалось. Мы и немецкие праздники отмечали только дома, тайком. Постепенно русский язык вытеснил немецкий. Мама нам что-то по-немецки говорит, а мы ей по-русски отвечаем… – Где же вы учились, если в поселке не было школы? – За восемь километров, в базовом поселке Вежью. Ходил туда пешком вместе со старшей сестрой Кларой, она училась в четвертом классе. А потом и в нашем поселочке открыли начальную школу – в одном из бараков выделили комнату. Там все классы и учились. Первую учительницу нашу до сих пор помню – Мария Михайловна Носкова. А с 5 класса я учился за двадцать километров от дома – в семилетней школе деревни Ибпон Ужгинского сельсовета, в бывшем доме местного священника. Потом учился за тридцать километров от родительского дома – в поселке Койдин, где была средняя школа. Был комсоргом класса, потом – всей школы. С 14 лет в каникулы работал на производстве, в лесопункте. Между прочим, организовал бригаду из своих братьев: среднему брату Ивану было 11 лет, а младшему Александру не было еще девяти. Мы три лета подряд приколачивали дранку под штукатурку – тогда вовсю строили так называемые финские домики. Местная газета «Койгородский лесоруб» даже напечатала заметку о нашей юной бригаде. Мы этим очень гордились. – Скажите, Рейнгольд Иванович, а как вы из такой глухомани, из семьи спецпоселенцев, попали в журналистику? – В 1960 году я поступал на журналистский факультет в Уральский университет, но не добрал баллов. Остался в Свердловске, работал около двух лет на железной дороге. Но урывками занимался на подготовительном отделении при журфаке. Хотел было уже во второй раз поступать, но взяли в армию. А после службы собирался поступать на заочное отделение, но пришлось вернуться из Свердловска домой – отец попросил, надо было ему и семье помогать. Диплом по журналистике получил, уже работая в газете. – На сегодня вашей редакционной группе много удалось собрать историй, подобных истории вашей семьи? – В нашей автономии давно, лет двадцать, идет работа по сбору этих материалов. Организуем экспедиции, ездим по районам, собираем воспоминания бывших спецпоселенцев. В рамках наших издательских проектов издано уже порядка десяти книг. – А на какие средства вы издаете книги? – Мы получаем различные гранты, в том числе – от Международного союза немецкой культуры. – Значит, в свете нынешнего законодательства вы как бы «иностранные агенты»? – Мы получаем германские деньги и этого не скрываем. Но ведь не на политическую деятельность, а на издательскую, на сохранение языка и культуры. Это даже поощ-ряется федеральным законом о национально-культурной автономии. Поэтому «агентами влияния» мы не являемся. Все эти материалы собраны и скомпанованы в электронном виде. Они и войдут в десятый том «Покаяния», посвященный российским немцам. Это будет порядка 300-350 страниц – воспоминания, дневники, письма, очерки о семьях репрессированных немцев. Там есть такие пронзительные судьбы, настолько трагичные, что их нельзя читать без слез. Я был потрясен, когда читал воспоминания бывших спецпоселенцев, записанные волонтерами. Одна пожилая женщина еще помнит, как на станции Луза, куда привезли и семьи моих дедов, бывало, умирали в день до пятидесяти детей. Их хоронили по сути в братских могилах, гробики ставили один на другой. Это подтвердила и моя тетя, которая ныне живет в Германии, – тогда ей было восемь лет. – У вас много родственников в Германии? Уж простите за такой «гэбэшный» вопрос. – Вы имеете в виду тех, кто выехал уже в наше время? – И в наше тоже. – Большинство. Вообще-то из республики в Германию выехало порядка четырех тысяч немцев. А из членов моей семьи – только старшая сестра Клара, уехавшая почти три года назад вместе с сыном и его семьей. Сестра долго не решалась на отъезд, но у нее две внучки – инвалиды. Вот ради них она и

уехала. Внучкам там комфортно, инвалидам в Германии намного лучше, чем у нас. Живут они в городе Оффенбурге, недалеко от границы с Францией. – В позапрошлом году в Сыктывкар приезжал мой одноклассник, он сейчас гражданин США, а когда-то, в 90-е годы, выехал с семьей в Израиль. Я его спросил: «Эдик, а почему тебе в Израиле не жилось, ты ведь еврей?» В ответ он улыбнулся и сказал: «Это я здесь был еврей, а в Израиле оказался русским». Это я вспомнил вот к чему: как относятся в Германии к приехавшим из России немцам? Насколько они там становятся «своими»? – В Германии я был один раз, но, разумеется, общался и с родственниками, и с другими нашими бывшими соотечественниками. Скажу откровенно: многие наши немцы там чувствуют себя не очень уютно. Кому-то, конечно, там вполне комфортно, как моим двум тетям, которые живут в Оффенбурге. А многие чувствуют себя отчасти ущемленными и порой оскорбленными. Своего рода людьми третьего сорта. – Почему третьего? – Есть немцы из Западной Германии, бывшей ФРГ, и есть восточные немцы из бывшей ГДР. К ним со стороны западных немцев несколько высокомерное отношение, и это чувствуется. Все-таки в восстановление экономики Восточной Германии западники влили миллиарды евро. Так что восточные немцы – как бы на вторых ролях. А на третьих – наши немцы и турки, которых там уже миллионы. Дело ведь еще и в менталитете. Российские немцы воспитаны в наших же традициях. А коренные немцы – самые большие формалисты в мире. У них врожденное поклонение букве закона, порядку. Это воспитывается с детских лет. – Ну и что в этом плохого? – Нет, в этом как раз большой плюс. Но российские немцы к этому не приучены. Они привносят с собой такую, я бы сказал, интернациональную культуру – свое поведение, пренебрежение дисциплиной, русское «авось» и тому подобное. У нас ведь громадная страна, свобода! Вот мои двоюродные братья, которые сейчас живут в Гамбурге, – страстные охотники. Когда жили здесь, каждые выходные ездили куда-нибудь в Койгородский район на охоту, возвращались с дичью и так далее. А в Германии ведь так не поохотишься! Там лицензию надо получить. Там каждое дерево на учете. Все регламентировано настолько, что каждый шаг надо сверять с законодательством. А это для наших не так-то просто. Так что в первые годы мои двоюродные братья приезжали сюда, в Коми, отдыхать и охотиться. – Значит, работать лучше там, а отдыхать – здесь? – Насчет работы тоже далеко не все гладко. Наши дипломы, например, не очень-то признают, нужно переучиваться. Наших немцев стараются селить компактно. Строят, как правило, трехэтажные дома, создают такие отдельные небольшие анклавы. Плюс ко всему многие наши эмигранты говорят на ломаном немецком, и это коренных немцев раздражает. Правда, если взять наших бывших репрессированных немцев, то кроме пенсии они там получают еще и пособие. Надо только предоставить два документа из нашего МВД – справку о сроке пребывания на спецпоселении и справку о реабилитации. Вот у меня, например, в справке значится, что я был на спецпоселении 14 лет... – То есть в Германии вы могли бы жить на пособие. – Да, вполне. Одной моей тете 90 лет, другой – 85. Они как раз получают это пособие, им вполне хватает на жизнь. Кстати, одна из них по моей просьбе написала воспоминания, я их отредактировал и опубликовал в одной из книг. – Рейнгольд Иванович, были случаи, когда ваша национальность мешала вам в карьере, в каких-то жизненных ситуациях? – В 1969 году в райкоме партии меня решили назначить редактором районной газеты «Новая жизнь». На эту должность требовалось и «добро» бюро обкома КПСС. Четыре месяца я исполнял обязанности редактора, а меня все не решались утвердить в этой должности. Как я потом узнал – в силу моей национальности. И вот первый секретарь обкома Иван Павлович Морозов в конце года, накануне последнего заседания бюро, спрашивает: «Ну что там у нас еще осталось?» Вот, говорят, кадровый вопрос по Койгородскому району, по редактору газеты. «А что, нет кандидатур?» Есть, говорят, три кандидатуры, а райком настаивает на местном. Но он – немец. И у Морозова хватило политического такта сказать: «До каких пор мы будем утверждать на должности по национальному признаку, а не по деловым качествам?» И вопрос был решен. А в детстве... Когда учился в семилетке, всякое бывало. И оскорбляли, и фашистом называли. Однажды даже плюнули в меня. Я даже в драку полез, чтобы защитить свое достоинство. Но тогда были послевоенные годы, сами понимаете... Потом, в десятилетке, такого уже не было. – В вашей семье была обида на советскую власть, которая так жестоко перевернула судьбу всего вашего рода? – Отец мой мог очень резко высказаться насчет начальства. Но это касалось каких-то производственных, бытовых вопросов, а не политических. Немцы-спецпоселенцы боялись на этот счет что-то публично высказывать. В начале 90-х годов я прочитал у одного немецкого журналиста, он уехал в Германию из Казахстана, такую фразу: «Немцы молча переживали свою боль». Синдром страха сидел в спецпоселенцах так прочно, что и после Сталина они старались не говорить о своем прошлом. Даже сегодня в этнографических экспедициях наши волонтеры, опрашивая стариков-немцев, замечают, что разговорить их порой очень сложно. Когда в 1955 году отцу дали паспорт, он съездил в родное село, где не был 25 лет, и даже нашел свой родовой дом. Конечно, там уже жила другая семья. Ему стало так горько и обидно, что он не удержался от слез, хотя я не помню, чтобы он когда-нибудь плакал. Я тоже был в этом селе в августе 2011 года. Отмечалось 70-летие депортации поволжских немцев, и мы ездили в Саратов, где собрали целый международный форум, приехали потомки высланных немцев. И я нашел это село – Кано. Теперь это Старополтавский район Волгоградской области. Село небогатое, живет там сегодня 550 человек, половина семей – немецкие, из тех, что в 50-е и 60-е годы вернулись в Поволжье из ссылки. Меня поразило огромное кладбище рядом с селом. Оно абсолютно ровное, чистое – ни крестов, ни памятников – только сорная трава растет. Лишь на одной стороне сохранились могилы последних десятилетий. Прямоугольники старых могил едва заметны. Я ходил по этому кладбищу с комком в горле и думал: ведь здесь похоронены мои предки в восьми-десяти поколениях... В 1941 году все население этого села вывезли. Там остались одни собаки и выли потом сутками – их некому было кормить. – Вы собираетесь в этом году в Германию? – Скорее всего, не поеду. Но летом мы планируем направить молодежную делегацию в Оффенбург – в рамках партнерского договора между землячеством российских немцев в этом городе и Немецкой национально-культурной автономией Республики Коми. Этот договор действует уже шестой год. В прошлом году делегация из Оффенбурга приезжала к нам. На этот раз мы представим свои этно-культурные проекты в Германии. Еще мы запланировали научно-спортивную экспедицию на Урал. Во время трех предыдущих таких экспедиций мы установили на Северном Урале памятные знаки в честь немецких исследователей XIX века Крузенштерна и Кейзерлинга. Продолжаем участвовать в ряде межрегиональных проектов. Собираемся продолжить ежегодные историко-этнографические экспедиции в различные районы республики. Наша молодежь с интересом ездит в эти экспедиции… Беседовал Евгений ХЛЫБОВ. Первые партии прибыли в Коми под конвоем в марте 1930 года. Среди них были и семьи моих дедов – и по отцу, и по матери. Оба моих деда отказались вступать в колхоз. Их раскулачили, вместе с семьями посадили на поезд и отправили на Север. Мы получаем германские деньги и этого не скрываем. Но ведь не на политическую деятельность, а на издательскую, на сохранение языка и культуры. Это даже поощряется федеральным законом о национально-культурной автономии. Поэтому «агентами влияния» мы не являемся. Все, кто желает участвовать в создании народного десятого тома мартиролога «Покаяние», посвященного репрессированным российским немцам, могут ознакомиться с подробностями этого проекта на сайте фонда «Покаяние» pokayanie-komi.ru. |