| Из первых уст |

23 сентября 2011 года |

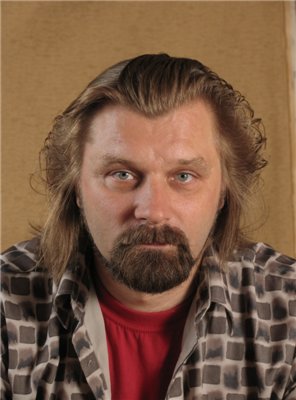

Эрих Вильсон: "В театре все зависит от каждого"

Сцена из спектакля В.Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас". Автор декораций - Эрих Вильсон.

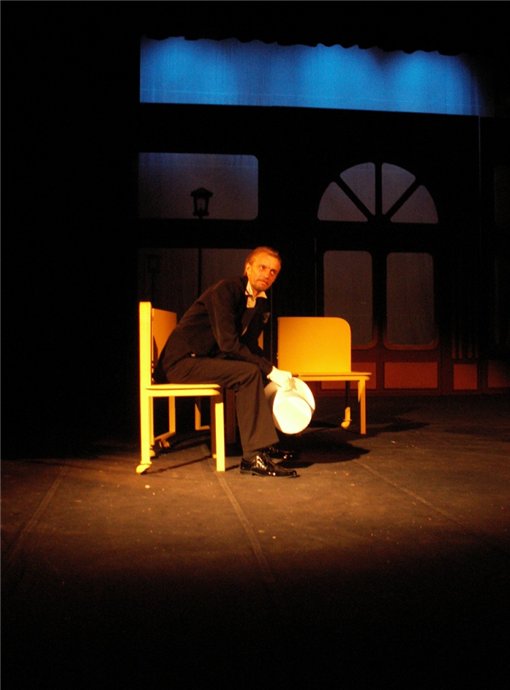

Отрывок из спектакля по А.Чехову "Предложение". Автор декораций - Эрих Вильсон.

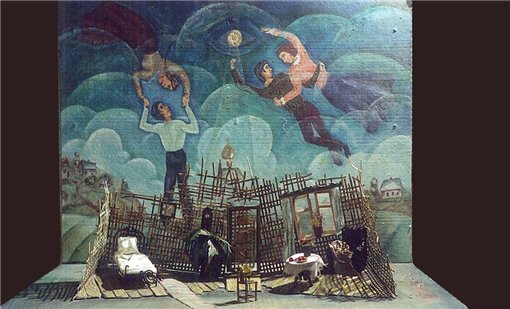

Макет к спектаклю "Беглянки".

Эскиз декораций к детскому спектаклю "Финист - Ясный сокол".

Эскиз декораций к спектаклю "Дядя Ваня" по А.П.Чехову.

В мастерской главного художника Государственного академического театра драмы им. В.Савина (лауреата Госпремии РК, заслуженного работника культуры РК) Эриха Вильсона – уютный художественный кавардак: краски, оригинальные инсталляции к готовящейся выставке, где в основе – водочные и пивные пробки, какие-то необычные плетеные абажуры – явно декорации из спектаклей, фотографии почти тридцатилетней давности, где все еще такие молодые… А еще запах краски и кофе, который художник варит в турке на горячем песке. В мастерскую то и дело заглядывают девчонки из производственных цехов – за сахарком или растительным маслом. У Эриха, похоже, есть все. Что, впрочем, не удивительно, учитывая, что в театре он проводит большую часть жизни. Особенно сегодня: на выходе «Гамлет»,

а следом – его личный бенефис, выставка. Первый настоящий «мужской» юбилей: 50 лет. – Эрих, ты человек заметный, популярный, но при всем том в интернете я не нашла ни одного интервью… – Разве? Значит, последнее брали тогда, когда еще интернета не было. Шутка. Да я не любитель, если честно… – Любопытно узнать, откуда твои корни? – Прапрадед жил в Англии, приехал в Эстонию, влюбился, женился, занялся торговлей. Потом все эти плачевные исторические перипетии с Эстонией, в результате которых мой отец по доносу оказался в Воркуте. А родился я уже в Инте. Кстати, во времена Ельцина семью нашу реабилитировали – маме из верховных судов Эстонии и России пришел соответствующий документ, в котором было сказано, что в политической ссылке семья находилась незаконно. – Детство, значит, прошло в Приполярье. Там ты и приобрел первые навыки художника? – Наша соседка по бараку, в котором мы жили, здорово рисовала и меня этим заразила. Многому научил директор художественной школы Игорь Петрович Филиппов: резьбе по дереву, гобелену, графике, живописи. Он не уставал повторять: пока есть возможность чему-то научиться – учись, позже поймешь, к чему душа ляжет, что пригодится больше. По окончании школы мы изготавливали дипломные проекты. Я вырезал три огромные доски по детским спектаклям, можно сказать, это были первые макеты. Педагог предоставил мне свой личный инструмент, которым он очень дорожил и который был сделан на каком-то советском заводе из специального, чуть ли не титанового сплава. С этим инструментом абсолютно ничего не происходило: он не ломался, не тупился, дерево им резать было – как масло. Эти вырезанные в школе панно потом не раз выставлялись на различных выставках. Потом к дереву я немного остыл, увлекся гобеленом, сплел порядка восьми полотен. Однажды, уже в Сыктывкаре, пришел за советом к известному художнику Сергею Добрякову, а он был классный гобеленщик. Захожу, а у него в мастерской коллеги-художники, ну… чуть-чуть выпивают. Я сказал, что пришел узнать что-то насчет определенного плетения. А он так расцвел вдруг и говорит своим гостям: «Видите? Мужик пришел! А вы все – «бабское ремесло, бабское ремесло…» – Когда же в твоей жизни появился театр? – Я уже тогда на третьем курсе училища искусств учился, начал экспериментировать: писать натюрморты, устанавливать занавес, свечи, искать свет, тень… Как бы репетировал встречу с театром. И диплом у меня был весьма любопытный. Музыкальному театру исполнялось 25 лет, я сделал экспозицию второго этажа – полностью. Защитил его на пять баллов, а потом… ушел в армию. Диплом этот, кстати, хотели воплотить в жизнь, но он таинственным образом исчез. К тому времени на меня обратила внимание тогда еще заместитель директора театра Маргарита Григорьевна Прима, которая впоследствии, как ты знаешь, стала директором театра, а позже – заместителем министра культуры РК. Если бы не она, вряд ли бы я вообще вернулся в Сыктывкар из Свердловска, где служил… – Почему же? – По ее просьбе со мной переписывались некоторые сотрудники театра, сообщая мне абсолютно все новости, которые происходят в его стенах. Мне, образно говоря, не давали уйти с театральной орбиты, держали как на магнитике. Одним словом, я понял: не вернуться невозможно. О чем, конечно же, не жалел потом ни минуты, так как сразу попал в руки замечательнейших педагогов – заведующего бутафорской мастерской Владимира Мохина, руководителя пошивочного цеха Ольги Бердовой. Они сразу начали как-то оберегать, опекать молодого художника. Потом подключилась Нина Волек – художник по свету, а директор театра Владимир Цымбал доверил мне одну постановку, другую… – Наверное, в этом тоже есть определенный талант – учиться у других лучшему? – Иначе и не мыслилось. Чего только стоил один Леонард Ильчуков – актер и режиссер. Он же фонтанировал идеями, из него так все извергалось…Стоило только кинуть идею, как она в его голове моментально обрастала как снежный ком. Он был великолепный комик, неугомонный, как вихрь, не зря его так обожала публика. Счастье было работать рядом. Потом в моей жизни случился поворот: из театра оперы и балета ушли главные специалисты, в какой-то момент наступила стагнация. К тому времени мы познакомились с главным художником театра драмы им.В.Савина Игорем Валерьяновичем Баженовым, завязались теплые отношения, он предложил мне перейти в драму. Маргарита Григорьевна мое заявление о переводе порвала, и я какое-то время работал на два театра. Первый спектакль в драме – «Грустный вальс» – как художник я поставил с только что окончившей режиссерские курсы Светланой Горчаковой. Работал и с прекрасным режиссером Валерием Себекиным, сделал с ним несколько замечательных детских спектаклей, еще несколько – с режиссером, товстоноговцем Анатолием Головиным. – Уж слишком пасторальная картинка складывается. Все – как по маслу, ты просто баловень судьбы. – Нет, что ты, по-разному бывало. А разносы? Однажды на сдаче спектакля от меня камня на камне не оставили, чуть ли не в политической диверсии обвинили. Были годы, когда художественный совет состоял сплошь из обкома партии и обкома комсомола. Не помню уже название спектакля, но одними из отрицательных героев там были помощники дьявола, которым я «надел» такие переливающиеся ленты. После спектакля и началось: что вы себе позволяете, товарищ художник? Мы подобные ленты передовикам производства вручаем… А еще комсомолец! Попытался было за меня заступиться единственный беспартиец, кто-то из художников, дескать, это решение такое – нечисти эти, как сороки, любят все яркое… Но его никто уже и не слушал. Я долго от шока не мог отойти, пока ко мне завпост не подошел после всего этого цирка: ну что, брат, тебя заметили. По коньячку? И такого добра, должен заметить, было немало, критиковали, и еще как. Однажды дыма немного подпустил на музыкальном спектакле, так меня вообще обком комсомола в пропаганде наркотиков заподозрил. Почему? Что за ассоциации были у комсомольцев? – Говорят, тебя долго уговаривали вступить в партию? – А я был членом партии, только любителей пива, вот и членский билет у меня есть за номером 100. Ну а насчет КПСС... Да, уговаривали, дескать, квартира, звание – с этим все надежней. Но я отказывался. Еще, помню, Ольга Бердова сказала: не надо тебе этого, зарабатывай честным трудом, будь чище, а звание – если талантливый, и так получишь. В общем, отшучивался я от предложений изо всех сил: выпить, дескать, люблю, с друзьями посидеть, не достоин, одним словом. Но зато я был художником-постановщиком всех последних республиканских конференций партии и комсомола. – Да, тоже, видимо, еще тот театр! А вот скажи, с переходом в театр драмы насколько вообще поменялось отношение к специальности? Ведь одно дело – ткань музыкального спектакля или оперы, и совсем другое – драма, требующая чтения литературы, глубокого осмысления сценария, сюжета? – Безусловно, сложнее. Но мне опять же повезло на партнеров. Я уже упомянул о Головине, с которым мне повезло сделать несколько спектаклей. В том числе и «Идиота» для воркутинского театра. Представьте, как рождалась идея. Мы несколько ночей колесили по Сыктывкару, перечитывая и перекладывая в сценарий каждую главу. При этом, представь, ни грамма алкоголя, эйфории от задуманного хватало. Нас останавливали гаишники, таксисты предлагали водку, но мы и так были опьянены, спать совсем не хотелось. Зайдем ко мне в общагу на Морозова, выпьем чашку кофе, потом я его провожаю, потом он меня… Невозможно было оторваться от такого творческого попадания. И сценография была решена удачно, конструкция была построена на движении: платформа на колесиках, раздвигающаяся стена в виде книги… – Эрих, наверное, надо иметь особые мозги, чтобы придумать: как и что на сцене будет закрываться, двигаться, падать, улетать? Да еще и самому, наверное, нередко приходится все это воплощать, я имею в виду уже чисто производственные процессы... – Вообще воплощать идеи художника – это работа заведующего постановочной частью. Но в театре порой все происходит несколько иначе. И не от того, что работать некому. Просто было такое время – наше поколение жило театром, не считаясь со временем. И художники театров, и я в том числе, многое умеют, если нужно: и сострогать, и расписать, и сварить. – Ты, насколько известно, проходил стажировку в Большом театре? – Да, у известного российского театрального художника Валерия Яковлевича Левенталя. Удивительный был человек, которого поначалу я не всегда понимал. Вот, например, приезжаю я, показываю эскизы, а он вдруг начинает рассказывать, как в Туле ставил спектакль и что там напридумывал, а потом – в Перми... И что там были вот такие-то элементы декорации, вот такие-то костюмы. Я после этих его монологов шел в общагу и полночи не мог уснуть, ломая голову: зачем он мне все это рассказывает и при чем тут мои эскизы? И вот потом потихонечку до меня начало доходить: это он мой прокол в эскизе так «расшифровывает» – рассказывает, как он бы решал подобную задачу. Так он в меня закидывал зерно истины, правда, прошло года два, прежде чем во мне что-то от этого проросло. – Эрих, а почему ты решил учиться на режиссерском? – Тот же Анатолий Головин неоднократно советовал: тебе надо учиться на режиссера. И я поступил в Санкт-Петербургскую театральную академию, чему были очень рады педагоги: свой художник! Заряд, конечно, получил мощный. Ведь как актер я играл в учебном театре, и для этих же спектаклей придумывал костюмы, которые мы шили с ребятами. И все свои ошибки на себе же и испытал. Придумаю костюм, а в нем двигаться неудобно, поворачиваться невозможно… Это была потрясающе полезная практика. И вообще: безумство костюмов, маскарад костюмов… Это был взлет. Перед падением. – Что ты имеешь в виду? – Наступили времена, когда в нашем театре ничего не ставилось, настал, как и везде, собственно, период повальной нищеты. На постановки денег не давалось, зарплат не было, моих ровесников косил алкоголь и наркотики. Был период, когда моя, да и не только моя семья жила на одной квашеной капусте. Я был бы рад устроиться дворником, но подработок не было. Тогда в театре начался период спонсорства. С режиссером Юлией Юшковой мы начали активно искать спонсоров, приходили к каким-то людям, рассказывали о спектакле, убеждали. Просили не денег, нет, а ткань на костюмы, обувь… Так был поставлен Юлин спектакль (В.Газела «Нищенская опера»). Спонсора этого на поклон после премьеры пришлось чуть ли не силой везти. Помню, я попросил у директора машину, приехал к нему домой, вырвал, можно сказать, из-за стола (он отмечал день рождения сына), привез, вывел, ошеломленного, на сцену. Мы просто были безмерно благодарны этому человеку, который, в свою очередь, оказался еще и бесконечно скромным. – Были моменты, когда твои идеи, сценография, эскизы – не «стреляли», оставляли зрителя равнодушным или, более того, недовольным? – Конечно, и мне очень хорошо знакомо чувство неудовлетворения. Я и сам прекрасно чувствую, вижу неудачи и никогда в таких спектаклях не выхожу на поклон. При этом зритель, может быть, ничего и не увидел. Бывает, найдем с режиссером одно, а на выходе получается совсем другое. Идея не реализовалась. Театр – такой организм, от каждого звена, от каждого человека много зависит. Бывает, бутафоры не так оклеят, пошивочный не так отошьет. Цеха я безумно люблю, но порой, чтобы получить результат, из белого и пушистого я превращаюсь в жесткого и бескомпромиссного Эриха Вильсона. В театре нет ничего неважного. Недавно я встретил женщину, которая когда-то, работая техничкой, убирала сцену. Это был ее основной труд – уборка сцены. Казалось бы, чего тут сложного? Но вот она ушла – и все поняли, что никто лучше сцену убрать не может. Человек был на своем месте, пусть и в малом. Возвращаясь к недореализации… Обидно еще и тогда, когда сама идея кажется просто блестящей, но финансов на полное ее воплощение не хватает. На какую-то завершающую деталь, чтобы уж все было до конца, как задумал. У нас ставился спектакль по «Женитьбе» Гоголя – «Г\трасян» в переводе на коми язык Ивана Торопова. Я придумал такую фишку, как бы в лубочном варианте: невеста живет в тульском самоваре, а женихи, которые к ней сватаются, – приезжают в подстаканниках. А сам Подколесин – на блюдечке с голубой каемочкой. Мы с режиссером Юлией Юшковой купались в этом спектакле, а актеры в него с душой окунулись, там было где разойтись, пошалить. Самовар был одет в валенки, которые при приходе женихов менялись на красные черевички. Но вот чуть средств не хватило на какие-то вкусные мелочи. Например, на идею, что невеста должна качаться на носике самовара на качелях, и еще от каких-то вкусностей пришлось отказаться. Зато, правда, после премьеры я услышал драгоценные слова от Люси Обориной: Эрик, я тебя поздравляю, это победа. Поверьте на слово, она была очень строгим критиком, и ее похвала дорогого стоила. С этой актрисой у меня было очень многое связано. Однажды, помню, она в штыки приняла мою идею. Это было в музыкальном спектакле «Ах, похищение», который ставил Е.Заватский. Она играла сваху, и я предложил идею, чтобы подол ее платья украшали бы шали в виде карточных мастей. Сваха предлагает своих подопечных, как карты: пиковый валет, бубновый… В результате все получилось шикарно, вкусно, Оборина была неотразимой, и идея с шалями выстрелила. И я еще раз услышал от нее слова благодарности. – Кого еще из режиссеров, с которыми тебе приходилось работать, вспоминаешь с особой благодарностью? – Многих, к счастью. Всегда безумно интересно с Олегом Нагорничных, который сегодня ставит «Гамлета» и с которым мы когда-то делали «Эдит» и двухъярусный спектакль «Игра теней». Это режиссер поиска, ему всегда свойствен эксперимент. Был открыт для нового и Виктор Николаевич Свиридкин. Помню, мы ставили спектакль «Беглянки», где играли всего две актрисы – Глафира Сидорова и Людмила Оборина. По сюжету две пожилые женщины, обидевшись на жизнь, сбежали от внуков, детей: пусть, дескать, они без нас побудут. Иллюзорно декорация была выстроена, как лукошко, которое впоследствии рассыпается, как рассыпается иллюзия, что они могут прожить без внуков и детей. У нас на таком своеобразном пандусе были сделаны надрезы, и вот, во втором акте, когда напряжение нарастает, все начинает падать, рушиться. Упала кадка, накренилась кровать, потом упала одна стена, другая. Так рассыпается иллюзорный мир придуманной свободы. Еще одна постановка вызывает у меня особые чувства. Это вообще был полнейший эксперимент. С Константином Рехтиным мы ставили спектакль по рассказам Теннесси Уильямса «Мир, в котором я живу». На тот момент этого американского автора нетрадиционной ориентации ставили только в Прибалтике. И сами произведения не вызвали во мне искры, я не мог понять, в каком же ключе строить сценографию. Тогда режиссер принес мне какие-то брошюры с воспоминаниями Уильямса и об Уильямсе. И в этих его довольно-таки смелых воспоминаниях читался чудовищный конфликт духовного и плотского начала. В то же время этот конфликт был скрыт от посторонних, американские актрисы вспоминали о нем как об удивительно приятном человеке. В общем, надо было придумать что-то такое… Его скрытый образ, метафору, если хотите. Спектакль начинался необычно. Предварительно мы заказали толстенное прозрачное стекло – «шестерку», установили его на прозрачный мольберт. В начале спектакля на сцену выходила одна из героинь, которую играла Люся Оборина, и кисточкой размашисто писала: «Мир, в котором я живу». Для зрителя была создана полная иллюзия, что строчка пишется по воздуху. А чтобы раскрыть весь психологизм пьес, мы придумали использовать пленку, много пленки. Какие-то фигуры из прозрачной пленки, похожие на презервативы, а черная пленка двух плотностей использовалась как занавес-домино. По действию в спектакле была живая музыка, в определенный момент на сцене из ниоткуда появлялся тапер и также в никуда исчезал. И все это делалось с помощью пленки и света. В отрывке по рассказу «Стеклянный зверинец» на сцене было много витражей, и нанесенные на них рисунки зверей в какой-то момент смывались теплой водой и исчезали у зрителя на глазах. И все это надо было просчитать. Как со второго этажа будет уходить теплая вода, с какой скоростью под крутящимся на сцене кругом нужно переставлять шланги, чтобы все это не запуталось. И вот, представь, девочка-героиня, которую играла Аня Софронова, говорит своему возлюбленному: «Ты разбил моего единорога…» И в это время начинают плыть рисунки, и она остается совсем ни с чем. Еще одна такая фишка там была. В общем, мы просто купались, наслаждались этим спектаклем, от всех этих технических придумок и расчетов, которые и сделали спектакль неповторимым в своем роде и привнесли в него ту глубину и надломленность, которую искал режиссер. – Эрих, а чего ты опасаешься более всего? Как художнику тебе ведь наверняка свойственны сомнения, противоречия, страхи… – Не то что опасаюсь, но я бы не хотел терять чувства реальности, а в театре это порой происходит, и происходит незаметно. Ведь время здесь течет совсем по-другому. Беседовала Марина ЩЕРБИНИНА. · Однажды на сдаче спектакля от меня камня на камне не оставили, чуть ли не в политической диверсии обвинили. Были годы, когда художественный совет состоял сплошь из обкома партии и обкома комсомола. Не помню уже название спектакля, но одними из отрицательных героев там были помощники дьявола, которым я «надел» такие переливающиеся ленты. После спектакля и началось: что вы себе позволяете, товарищ художник? Мы подобные ленты передовикам производства вручаем… А еще комсомолец! |