| Из первых уст |

20 мая 2011 года |

Николай Юшкин: "Секрет долголетия - в работе"

1969 год. Николай Юшкин - свежеиспеченный лауреат премии Ленинского комсомола.

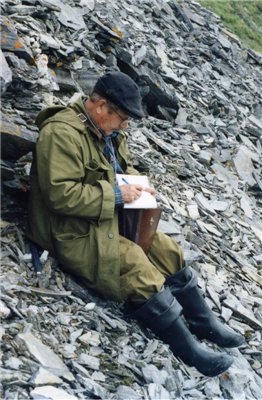

1973 год. Побережье Карского моря.

Конец 1990-х. Народный художник РК Энгельс Козлов завершает работу над портретом академика.

2006 год. Москва, Кремль. Вручение ордена "За заслуги перед Отечеством".

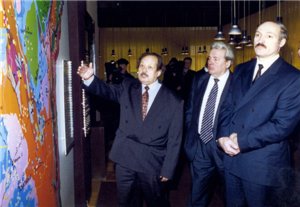

В музее геологии имени Г.Чернова во время визита в Коми Президента Белоруссии Александра Лукашенко, 1999 год.

20 мая академику Николаю Павловичу Юшкину исполняется 75 лет. Нынешний год для него вдвойне юбилейный: вот уже полвека он работает в Институте геологии Коми научного центра УрО РАН, где прошел путь от старшего лаборанта до директора.

Я не ошиблась, именно работает. Отойдя в 2008 году от руководства институтом и передав его в руки самого талантливого своего ученика Асхаба Асхабова, видный ученый не только не ушел из науки, но наоборот, остался на ее передовом рубеже. Известный геолог возглавляет специально созданную в институте научно-исследовательскую группу.

К тому же академик Юшкин – советник РАН. А еще многогранная, необыкновенно интересная и поистине легендарная личность. Каждое общение с ним дает массу впечатлений, удивляет, поражает и восхищает. – О Юшкине-ученом многое известно, а хотелось бы побольше узнать о Юшкине-человеке. Расскажите о своих истоках: откуда родом, кто были Ваши родители и не от них ли унаследована такая огромная тяга к науке? – Я родом из деревни Ивангора Калининской, а ныне Тверской области. Отец был простым плотником, правда, очень искусным. В 1939 году он даже вырезал из дерева бюсты Ленина и Сталина для сельского клуба. Понятно, что доверить такое важное дело могли не всякому. Я помню, как мы провожали его на фронт. Удивительно, но в памяти пятилетнего ребенка эти воспоминания очень отчетливо сохранились. Больше отца я не видел. Он погиб вместе со своим братом где-то под Оршей… А мама смогла окончить курсы счетоводов и всю жизнь работала в колхозе. Поначалу, как и всех деревенских мальчишек, меня тянуло в лес, на рыбалку. Но все изменили книги. В нашей деревне была только начальная школа, а в библиотеке – в основном одни учебники. И я бегал на лыжах за пять километров в райцентр, а потом и в соседние села, набирал там кучу книг и запоем читал. Особенно увлекся путешествиями. Географию знал лучше учителя. Когда в конце учебного года нам выдали учебники для пятого класса, я тут же пролистал физику и увидел схему радиоприемника, которая меня очень заинтересовала. Достал детали и сам собрал вначале детекторный приемник среднего размера, а потом совсем малюсенький, поместившийся в спичечном коробке, чем вызвал несказанное удивление односельчан, которые никогда не слышали радио. До четвертого класса я был круглым отличником, а потом учился на отлично лишь по тем предметам, которые особо интересовали, а влекло меня именно к естественным наукам. В школьные годы я даже открыл в своем районе небольшое железорудное месторождение, послал все материалы, и его занесли в официальный кадастр. Я стал первооткрывателем. Правда, там было, может, всего несколько тысяч тонн железной руды. Но дело не только в этом: самостоятельно сделал геологическую съемку всего административного района. Работал я на каникулах, просил у председателя колхоза лошадь и, объезжая намеченные маршруты, составил подробную геологическую карту. Так что стремлению к науке я обязан в первую очередь книгам. – А еще, наверное, желанию учиться? – Я учился всю жизнь и сейчас непрерывно учусь. После окончания семи классов поехал поступать в топографический техникум в Ленинград, но оказалось, что там нет общежития. Тогда переметнулся в речное училище, на штурманское отделение. Но там не прошел по росту: не дотянул до положенных полутора метров. Наконец, после всех метаний поступил в строительный техникум, но поскольку опоздал с подачей документов, единственное, куда еще принимали, оказалось отделение водоснабжения и канализации. Первое же занятие в аудитории, где стояли макеты дощатых туалетов на одно или два-три «очка», вызвало у меня только один вопрос: куда же я попал? В общем, я сбежал в родную деревню и учился еще год в восьмом классе. А потом в 1952 году поехал в город Кировск Мурманской области и поступил в горно-химический техникум. Тут, наконец, я попал в точку. С учебой мне повезло, в техникуме были сильные преподаватели, и еще будучи учащимся, я опубликовал первую минералогическую заметку «Вивианит – местное фосфорное сырье». Учиться довелось со многими интересными людьми. Например, с известным поэтом Николаем Рубцовым. До сих пор не пойму, какими путями его занесло в это учебное заведение! Уже тогда было видно, что он чистый гуманитарий и маркшейдером ему никогда не быть. Правда, учился Николай недолго. Тогда бросить учебу можно было только в одном случае: заплатив за все предыдущее обучение. И приходилось идти на ухищрения: за хулиганский поступок отчисляли сразу же, без всяких условий. Именно этим он и воспользовался. Много позже я собрал все архивные материалы и написал очерк о нем. Его публиковали, наверное, раз пятнадцать в самых разных изданиях. – А как Вы попали в Среднюю Азию? – Выпускникам техникума предлагалось очень много мест работы по всему Советскому Союзу, в том числе и в Москве. Но московские предложения остались невостребованными. Все мы были неисправимыми романтиками и рвались куда-то в дальние края. Чтобы поддержать своего приятеля, я отправился вместе с ним в Среднюю Азию. Хотя, честно сказать, меня, человека северного, она не очень-то привлекала. Но быстро увлекся, в экспедициях накопил опыт полевых геологических исследований, появились научные публикации в солидных изданиях. Поступил на заочное отделение геолого-разведочного факультета Ташкентского политехнического института. В то время на юге Ирака было открыто перспективное месторождение серы, и меня стали агитировать принять участие в его разведке. Тогда такая работа считалась очень престижной, обещавшей хорошие деньги, машину, квартиру, и многие мои коллеги рвались в эту поездку. Я же, наоборот, всяческими путями старался избавиться от нее, понимая, что если займусь производственной геологией, то потом вряд ли смогу вернуться в науку. А это стало главной целью жизни. Благодаря помощи известных ташкентских ученых мне дали расчет в Узбекском геологическом управлении. – И Вы приехали в Сыктывкар? – Мне было все равно, в каком городе работать, лишь бы в научном мире. Предложений было несколько: Новосибирск, Дальний Восток, Коми. Сыктывкар выбрал только потому, что он ближе всего находился от Тверской области, где жила мама, у которой можно было оставить маленькую дочь, пока мы с женой, тоже геологом, мотались по экспедициям. Хотя в геологическом плане мне был знаком этот район. Так 50 лет назад, в 1961 году, я был принят на должность старшего лаборанта Института геологии Коми филиала Академии наук СССР. И с тех пор ни разу не менял место работы. – 23 года, когда Вы стояли у руля Института геологии, называют «эпохой Юшкина». По-моему, и тогда, и сейчас Вы были и остаетесь его душой. – Я больше чувствовал себя душой института, когда работал простым лаборантом, а не директором. Честно признаюсь, административная работа – не мой конек. Никогда к ней не стремился, мне было интереснее заниматься чисто научными проблемами. – Тем не менее сумели стать очень хорошим организатором. – С годами – да. Набрался опыта на комсомольской работе: возглавлял комиссию по научным центрам в Совете молодых ученых при ЦК ВЛКСМ. Тогда они создавались во многих регионах, и мне приходилось ездить по всей стране, вникать в проблемы, анализировать ситуацию. Подготовил доклад «Новые научные центры Академии наук и задачи комсомола в связи с их организацией». У меня сложилось четкое представление о том, что надо делать. В комиссию входило много интересных молодых людей, ставших впоследствии довольно известными. Например, первый вице-президент РАН академик Геннадий Андреевич Месяц, который тогда возглавлял Совет молодых ученых при ЦК ВЛКСМ.

А также летчик-космонавт Александр Александров, не раз побывавший в космосе. В одной из экспедиций в Воркуте в вертолете по радио услышал, что Александров в космосе. Попросил пилота отправить радиограмму с поздравлением. Вскоре с удивлением узнал, что она дошла: получил портрет Александрова с его подписью «Сердечно благодарю за поздравление. С большой теплотой вспоминаю нашу работу в комсомоле. На добрую память. Март 1984 года». – Ваша институтская дипломная работа оказалась настолько содержательной, что ее рекомендовали представить к защите как кандидатскую диссертацию. В свою очередь, кандидатская представляла собой полноценную докторскую диссертацию. Так всего через два года после окончания института, в 31 год, Вы стали доктором наук. Факт сам по себе примечательный! – В 1968 году докторская диссертация была опубликована в виде монографии и удостоена премии Ленинского комсомола. После этого и стала развиваться моя активная общественная деятельность. Хотя я уже вышел из комсомольского возраста, последовало приглашение в Совет молодых ученых при ЦК ВЛКСМ. Позже меня приняли в компартию (членом которой я остаюсь до сих пор), избирали секретарем партийных организаций и Института геологии, и Коми филиала АН СССР. Возможно, тогда сыграло свою роль и честолюбие. Ведь ученым в первую очередь движет именно оно: открыть что-то новое, узнать то, о чем еще никто не знает. Теперь могу честно признаться: я вообще не был пионером, а комсомольцем – весьма посредственным, потому что часто отлынивал от собраний и других мероприятий, на которых откровенно скучал. – Сейчас Вы возглавляете в институте группу перспективных геолого-минералогических проблем. Чем занимаетесь? – В группе 11 человек, у нас много направлений и проектов. Но главных два. Во-первых, занимаемся исследованием минерально-сырьевых ресурсов нашего уникального региона. Во-вторых, ведем экспериментально-теоретическое направление: обобщаем материалы по биоминералогии, исследуем роль минералов в происхождении и обеспечении жизни на Земле. – Николай Павлович, такое впечатление, что вся ваша жизнь проходит в стенах института. Вы когда-нибудь отдыхаете? – А я и сейчас по документам нахожусь в отпуске, в институт же зашел, потому что накопилось много дел. Для меня всегда отдыхом была смена деятельности: отложу в сторону одно дело и займусь другим. Вот и отдохнул. В последнее время стараюсь брать хотя бы короткий отпуск. Обычно к весне накапливаются усталость, раздражение. Тогда еду в кировский санаторий «Нижне-Ивкино» на пару недель. Там сразу все приходит в норму. А потом еще в конце лета уезжаю куда-нибудь на теплоходе по реке. В прошлом году проплыл по Волге от Москвы до Астрахани и обратно, а этим летом собираюсь пройти до Кижей. – У Вас есть хобби? – Явно выраженного хобби нет. Раньше страстно любил охоту, не расставался с ружьем весь полевой сезон. А потом понял, что увлечение мешает работе: надо либо смотреть под ноги и копаться в породе, либо выглядывать добычу на ветках деревьев. Пришлось бросить охоту. А вообще люблю историю, с большим удовольствием занимаюсь историческими изысканиями. Вот сейчас, например, увлекся минералогическими пристрастиями Александры Павловны – дочери императора Павла I. Оказывается, она обладала двумя большими коллекциями минералов, которые хранятся в университете Венгрии. В те времена многие увлекались самоцветами, видимо, камни для царской особы собирали подданные. Александре прочили в мужья сначала шведского короля, потом она вышла замуж за венгерского правителя Иосифа. Это была очень красивая девушка, которая, к сожалению, очень рано умерла. Интересно, что ее старшая сестра серьезно занималась минералогией и даже была членом австрийского минералогического общества. А еще необыкновенно увлекла меня судьба первого президента Российской академии Екатерины Дашковой. Разузнал, что когда она попала в немилость, то отбывала ссылку недалеко от моей родной деревни в Тверской области, и отправился туда. Признаться, особо не надеялся на успех, думал, что с тех времен уже ничего не сохранилось. Приехал в поселок Коротово в надежде найти хоть какие-нибудь развалины дома, где она жила, и неожиданно встретил мужика, который указал на крепко стоящие три дома. Строили тогда на века, вот они и сохранились как новенькие. Сделал несколько фотографий, написал статью, она опубликована в журнале «Вестник» Уральского отделения РАН. – И как только у вас хватает времени на все? – В том-то и беда, что катастрофически не хватает. А столько еще хочется успеть! – Мне довелось редактировать одну из ваших последних книг – «Поднятие Чернова», которая посвящалась 100-летию известного ученого, первопроходца Печорского края Георгия Александровича Чернова. Редактором я оказалась неважным, так как настолько увлеклась книгой, ее необыкновенно живым и образным языком, искрометным юмором, что забывала о своих обязанностях править текст. Но, собственно, и правок-то почти не было. Думаю, если бы Вы не стали ученым, то уж наверняка – хорошим публицистом или писателем. – Ну, в этой книжке о Чернове писательского труда практически нет, она целиком основана на дневниковых записях. Всю жизнь я веду дневники. Записи об экспедиции в тундру под руководством Чернова пролежали 45 лет, прежде чем увидели свет. Я специально оставил все как есть, не подвергая тексты редактированию. А вообще у меня выходило довольно большими тиражами несколько популярных и краеведческих книг в Екатеринбурге, Сыктывкаре. – Вы и сейчас ведете дневники? – Да, каждый день. Записей накопилось очень много. Я сделал копии, переплел и запечатал в целлофан, оставив наказ вскрыть архив после того, как меня не станет. – С чего начинается Ваше утро? Рискну предположить, что с зарядки. – Много лет встаю в одно и то же время – в четыре тридцать утра. Никогда в жизни не делал зарядку и вообще не люблю физкультуру и спорт. – Тогда в чем же, по-Вашему, секрет долголетия? – В работе. Человек жив, пока активно работает его мозг. – Вы не жалеете о том, что вся научная жизнь прошла вдали от Москвы и Санкт-Петербурга, где Вы могли бы работать? – Я сознательно выбрал судьбу провинциального ученого, чтобы заниматься тем, чем хочу, и ни от кого не зависеть. Считаю, что сэкономил массу времени и сил для науки, живя в Сыктывкаре, а не в Москве с ее сутолокой, суетой, пробками. При этом никогда не чувствовал оторванности от научных центров. Когда надо решать дела в Москве, сажусь утром на самолет, а вечером возвращаюсь домой. Это сейчас транспорт обходится дорого, а раньше летал очень часто. Когда в нашем институте были открыты уникальные свойства флюорита, мы наладили сотрудничество с Ленинградским оптико-механическим объединением (ЛОМО), конструкторам довольно быстро удалось начать производство новых приборов и техники с использованием флюоритовой оптики. В то время я летал в Ленинград по три-четыре раза в неделю. За работу по флюориту нашему коллективу в 1982 году была присуждена премия Совета Министров СССР. – Вы счастливый человек? – Думаю, да. Хотя бывали и трагические моменты. Семнадцать лет назад потерял любимую жену Лидию Андреевну. Но на жизнь не сетую. У Николая Рубцова есть такие строчки: «Мы сваливать не вправе вину свою на жизнь, кто едет, тот и правит, поехал, так держись!» Это мой девиз. У меня есть причины для гордости. Получила мировое признание сыктывкарская минералогическая школа, которую связывают с моим именем. Идет активное освоение минерально-сырьевой базы Европейского Севера России и Урала, исследованию которой я отдал много лет. В Сыктывкарском государственном университете создана кафедра геологии, где подготовлено 198 специалистов для института и других геологических организаций. Институт геологии, в котором я тружусь полвека, достиг впечатляющих успехов, став одним из ведущих академических институтов геологического профиля в России. У нас открыты аспирантура и докторантура, впервые были созданы диссертационные советы. Среди моих многочисленных учеников множество кандидатов и докторов наук, есть даже два директора: Асхаб Асхабов, директор Института геологии Коми НЦ, и Юрий Войтеховский, директор Геологического института Кольского НЦ. Как раз к моему дню рождения обещают выпустить второе издание Российской академии наук «Материалы к биобиблиографии ученых» (первое вышло 15 лет назад). Сейчас я держу в руках его корректуру. Тут собрано все: основные даты жизни, краткий очерк научной деятельности, список трудов и публикаций в хронологическом порядке. Всего более 1000 опубликованных научных, научно-популярных и публицистических работ. Это тоже хорошее наследие. У меня есть дочь и внук. А в геологическом мире есть минерал, открытый на Пай-Хое моими учениками, которые дали ему имя – юшкинит. Так что жизнь прожита не зря. Беседовала

Светлана ШАХМАТОВА. Фото Сергея СУХОРУКОВА. Одно только перечисление научных званий, должностей, наград и самых известных открытий Николая Юшкина заняло бы, пожалуй, не одну страницу. Доктор наук (1967), профессор (1981), член-корреспондент АН СССР (1987), академик РАН (1991), заслуженный деятель науки РСФСР и Коми АССР, почетный разведчик недр, лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии Республики Коми, премии Ленинского комсомола, Демидовской премии, Уральской горной премии, премии «Триумф», вице-президент Международной минералогической ассоциации и Российского минералогического общества, почетный и действительный член многих научных и международных обществ и национальных академий мира... · Я бегал на лыжах за пять километров в райцентр, а потом и в соседние села, набирал там кучу книг и запоем читал. · В школьные годы я даже открыл в своем районе небольшое железорудное месторождение, послал все материалы, и его занесли в официальный кадастр. Я стал первооткрывателем. · Я больше чувствовал себя душой института, когда работал простым лаборантом, а не директором. Честно признаюсь, административная работа – не мой конек. · Теперь могу честно признаться: я вообще не был пионером, а комсомольцем – весьма посредственным, потому что часто отлынивал от собраний и других мероприятий, на которых откровенно скучал. · Потом понял, что увлечение мешает работе: надо либо смотреть под ноги и копаться в породе, либо выглядывать добычу на ветках деревьев. Пришлось бросить охоту. · – Много лет встаю в одно и то же время – в четыре тридцать утра. Никогда в жизни не делал зарядку и вообще не люблю физкультуру и спорт. · Институт геологии, в котором я тружусь полвека, достиг впечатляющих успехов, став одним из ведущих академических институтов геологического профиля в России. |