| Дым Отечества |

26 февраля 2008 года |

Несгибаемый / Выдающийся русский ученый Георгий Стадников не изменил своим привычкам даже за 17 лет заключения в воркутинском Речлаге

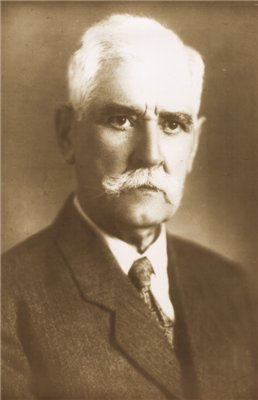

Георгий Стадников после возвращения в Москву. 1955 г.

Заключенный Речлага Г.Стадников. Воркута. 1955 г.

Сотрудники химической лаборатории. В центре - Г.Л. Стадников. 1955г., г. Воркута.

Сколько будем жить, столько будем открывать имена людей, живших на нашей северной земле, не сломившихся под гнетом испытаний, своей деятельностью утверждавших торжество разума и мысли над невежеством, пошлостью, жесткостью. Время неумолимо, оно, словно снежная поземка, заметает следы не только людей рядовых, но даже корифеев науки. Многие ли, например, из наших современников и земляков знают, что заполярная Воркута стала второй родиной для Георгия Стадникова? В научном мире он известен как основоположник углехимии в России. Его имя как первопроходца в новом научном направлении, создателя научной школы вписано в историю Воркуты. В воркутинском геологическом музее оно стоит в одном ряду с другими выдающимися учеными, которые, будучи заключенными, не оставляли научных поисков. Приговорить к расстрелу. Условно Георгия Леонтьевича Стадникова по праву можно назвать старожилом Воркуты. Из прожитых почти ста (!) лет 17 он провел за колючей проволокой, в исправительно-трудовых лагерях. Доктор геолого-минералогических наук, он трудился в ранге рядового лаборанта химлаборатории. Впрочем, на таких должностях и ставках в этой и в других лагерных лабораториях работали в 30-40-е годы многие другие научные светила. Георгий Стадников писал о себе: «...родился 4 января 1880 года в селе Вязок на Украине. В 1890 году окончил земскую школу, в 1898 году – Павлоградскую гимназию, в 1904-м – Московский университет, где был оставлен. Сначала работал лаборантом, с 1910 года – приват-доцентом». Еще в 1909 году 29-летний лаборант Стадников получил премию имени Бутлерова за работы по аминокислотам. С 1913 года он – профессор в Одессе. Здесь же в 1920 году ученый первый раз подвергается аресту. Из Одессы его препровождают в Москву в распоряжение ВЧК. До 1937 года, пика массовых репрессий, было еще далеко, в Уголовно-процессуальном кодексе тогда фигурировали еще и такие формулировки, как «условный приговор к расстрелу». Именно такую статью выдвинули против Стадникова. После тюрьмы его тем не менее освободили и направили работать в один из столичных научных институтов. В 1929 году он занимался научной работой в институте торфа, а позднее в институте им.Карпова организовал лабораторию химии угля. В 1935 году Георгий Леонтьевич перешел работать в Институт горючих ископаемых АН СССР. Тридцатые годы стали очень продуктивными в научной деятельности Георгия Леонтьевича. В это время одна за другой вышли его книги и учебники для студентов вузов «Химия угля», «Химия горючих сланцев», «Химия коксовых углей», «Ископаемые угли, горючие сланцы, асфальтовые породы, асфальты и нефти», «Анализ исследования углей». 1938 год перечеркнул все дальнейшие планы и научные поиски. Стадникова арестовали, обвинили в участии в национально-фашистской организации, поместили в Бутырку. Вскоре ему зачитали приговор: 20 лет лагерей, еще пять лет поражения в правах плюс конфискация имущества. Что же касается сути выдвинутых против него обвинений, то они привычные, можно сказать будничные, для пика репрессий: борьба против советской власти, терроризм и вредительство. Полиглот и кулинар Из Москвы Стадникова этапировали в Ухтижемлаг, оттуда перевели в Воркуту. Как и все коллеги Георгия Леонтьевича в химической лаборатории, сначала он содержался на общих работах. Позднее доктора наук определили в углехимическую лабораторию лаборантом. Осужденный на 25 лет лагерей коллега Стадникова Л.Беляков позднее вспоминал: «Два человека выделялись в толпе бушлатников, стоящих перед прохладной вахтой из жилой зоны в промзону старейшей воркутинской шахты № 8. Оба они были очень высоки и прямы, и оба не молоды. Через несколько дней мы познакомились. В то время Г.Л.Стадников и Г.П.Пшеничный работали вместе. Их рабочее помещение состояло из двух продолговатых комнат, заставленных лабораторным оборудованием». Георгий Стадников своих новых знакомых в Воркуте поразил как своим разносторонним образованием, так и одаренностью натуры. Круг его интересов был неисчерпаем. Одним из его излюбленных увлечений была кулинария. Оказывается, еще будучи приват-доцентом Московского университета, он за немалые деньги брал уроки у шеф-поваров лучших московских ресторанов, в том числе «У Яра». Каторжные условия воркутинского Речлага не располагали к занятиям кулинарией, но даже свой скудный паек он умудрялся подвергнуть кулинарной обработке. Всю жизнь ученый изучал языки. В бараке 1а в Речлаге, к примеру, он вовсю штудировал итальянский. Изучение языков стало для него не только увлечением, но и мозговой гимнастикой. Приходя спозаранку в лабораторию, он начинал работу с колки дров. Не забывал о физической разминке и в середине рабочего дня: приседал, делал дыхательную гимнастику. По рассказам людей, близко знавших Георгия Леонтьевича, он обладал тремя наиболее ценными в лагере качествами: неистовым оптимизмом, талантом рассказчика и решимостью постоять за себя и своих друзей. Это же заставляло всех окружающих относиться к нему с невольным почтением. Бывший сотрудник химической лаборатории Е.Дидун дополнил портрет Стадникова другими любопытными чертами. Например, Георгий Леонтьевич в своей комнате в лаборатории после обеда отдыхал. При этом на дверях вывешивал табличку: «Стадников спит». Это означало, что окружающие должны соблюдать тишину. В то время, пока ученый отдыхал, на цыпочках по коридору проходила даже начальник лаборатории Е.Чичикова. Доктор геолого-минералогических наук бывший руководитель геологической службы Воркуты Б.Афанасьев вспоминал, что Георгий Стадников был 11 сыном в крестьянской семье. Все братья были сильные, рослые и на действительной военной службе зачислялись в гвардию его императорского величества. И все становились правофланговыми. Георгий Леонтьевич тоже всем своим обликом являл богатырскую силу и красоту. «Одет он был необычно, – писал Афанасьев. – Голубая в белый горошек косоворотка, плетеная опояска, седые до белизны волосы и красивые столь же белые усы. Поверх знаменитой рубашки был стеганый жилет, теплые брюки и валенки. В руках толстенная палка, которой он громко постукивал перед собой». Богатство под ногами Рецепт энергичности, подтянутости Стадникова, а по существу его выживания в суровых условиях Заполярья, куда он попал, уже разменяв шестой десяток, кроется, видимо, и в его самодисциплине. Зимой и летом, невзирая на непогоду, он неизменно вставал в пять часов утра. Полтора часа занимался физзарядкой, ходил на прогулку. После завтрака трудился до обеда в лаборатории. Недолгий дневной сон снова перетекал в работу. Полтора часа Георгий Леонтьевич отводил на физзарядку, прогулку и вечером. Спать неизменно ложился в 24 часа. Стадников как-то поделился с друзьями, что на вопрос воркутинского начальства, что ему надо для успешной работы, ответил: «Мою домашнюю библиотеку и разрешить переписку с зарубежными друзьями». Чувство собственного достоинства, юмор, нравственное и физическое здоровье он сохранял в любых жизненных ситуациях, даже находясь на волоске от гибели. Может, правда, показаться странным, что Георгий Леонтьевич пользовался некоторыми привилегиями. Ему, например, даже разрешалось проживать в производственном помещении химлаборатории. Имел Стадников и пропуск на право хождения за 50 километров от лагерной зоны. Эти «поблажки» преследовали чисто технические и производственные цели. На лабораторию, куда он попал после общих работ, была возложена задача выработать и выпускать крайне необходимые тогда чернила, краски для тканей, копировальную бумагу, кислоты, медный купорос... Производство этой «стратегической» для Заполярья продукции было налажено во многом благодаря Стадникову. Поражают наблюдательность и научная интуиция Георгия Леонтьевича. Окно его комнатки выходило на терриконы шахты № 8. Терриконы дымились круглые сутки. Стадников задумался над причинами самовозгорания пород и вывел научную гипотезу. Она заключалась в том, что в самовозгорании терриконов «виновен» не уголь, а вмещающие его породы. В доказательство этого и к удивлению сторожей химлаборатории он топил печь в своей комнатке этими кусками породы. Позже, в 1956 году, гипотеза Стадникова была опубликована в книге «Самовозгорающиеся угли и породы, их геохимическая характеристика, методы опознания». Мужчина и женщины Освобождение Георгию Стадникову пришло 17 лет спустя после ареста. В июне 1955 года его досрочно освободили, и он выехал из Воркуты в Москву. В столице с 1955 по 1959 год Георгий Леонтьевич работал в Институте нефти АН СССР. В 1957 году ученый опубликовал книгу «Глинистые породы». На одной из страниц этого научного исследования сделана авторская сноска: «Этим сведениям о пестроцветных породах я обязан В.В.Богачеву, интереснейшие беседы с которым на нарах лагерного барака буду хранить в памяти до конца моей жизни с чувством глубокого уважения и признательности». Такая вот приписка «проскочила» в годы «оттепели». Стоит добавить, что доктор геолого-минералогических наук В.Богачев был репрессирован на десять лет, из воркутинского Речлага освободился в 1953 году. В 1961 году бывшему сотруднику химлаборатории Г.Бонвечу Георгий Леонтьевич писал:

«К обычным моим занятиям прибавилось систематическое катание на лодке. Это для меня необходимое лекарство». Научную работу Стадников долгие годы совмещал с преподавательской. Его лекции и доклады, излагаемые безукоризненным русским языком, неизменно привлекали большое количество слушателей и надолго оставались в памяти. От своих молодых сотрудников ученый требовал практических навыков в проведении лабораторных исследований, призывал не ограничиваться лишь служебным временем, а отдавать работе все свои силы. Он говорил: «Кто не познал прелести бессонной ночи, проведенной над книгой, никогда не станет настоящим ученым». О некоторых пикантных подробностях из биографии Стадникова оставила воспоминания еще одна каторжанка воркутинских лагерей Е.Маркова. По ее словам, Георгий Леонтьевич в особых случаях проявлял изумительную решимость. На каком-то костюмированном балу он познакомился с княгиней Ухтомской. И что же? Отбил ее у мужа, сочетавшись с Софьей Иольевной гражданским браком. У них росла дочь. Софья Иольевна была на десять лет старше мужа и скончалась, не дождавшись его из заключения. После освобождения и возвращения в Москву Стадников снова женился. На этот раз сочетался браком с бывшей аспиранткой. И снова отбил ее у мужа! Еще один штрих к портрету этого яркого, незаурядного человека. Вернувшись из Воркуты в Москву, Георгий Леонтьевич явился к своему бывшему ученику, президенту Академии наук СССР Несмеянову, в бушлате с лагерным номером. Таким был этот человек, ушедший из жизни в 1974 году. Маргарита КРОЧИК, сотрудник геологического музея. г.Воркута |