| Из первых уст |

14 декабря 2012 года |

Вилли Бунковский: "В жизни больше возможностей, чем нам кажется"

Семья перед выездом в ФРГ. 1972 г.

Такими они стали сейчас - пять братьев и сестра.

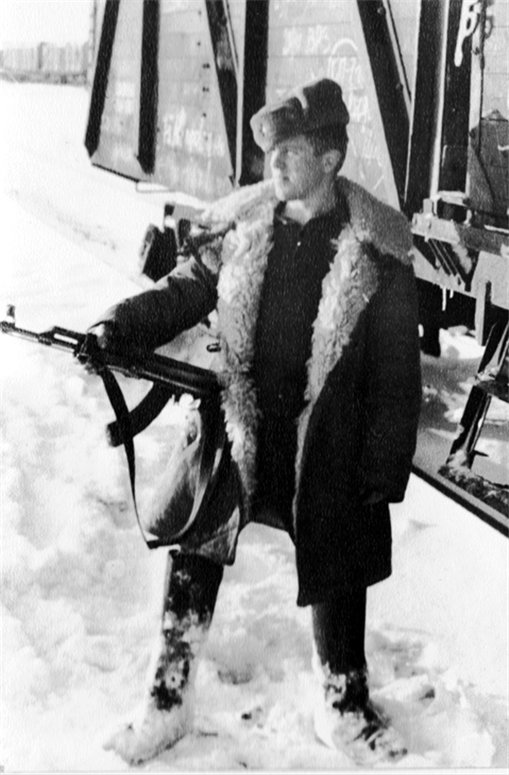

Этот снимок сам Вилли подписал так: sluschu sowetskomu sojusu.

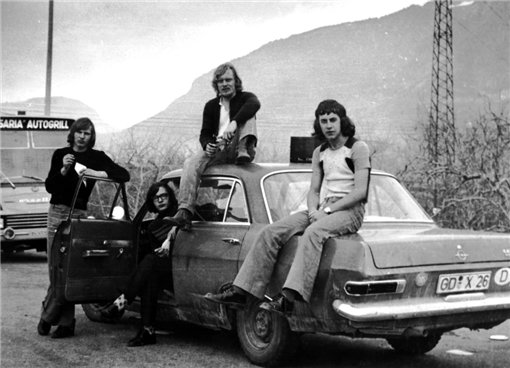

Первая собственная машина. 1974 г.

Регенсбург. Работа Вилли Бунковского.

Вилли Бунковский за мольбертом - сорок лет назад и в наши дни.

Как мы уже сообщали, в ноябре в Национальной галерее РК прошла выставка нашего бывшего соотечественника, уроженца Сыктывкара, а ныне жителя Германии Вилли Бунковского. Выставка вызвала самые теплые отклики посетителей, да и самого Вилли встретили в Сыктывкаре с особым радушием. Более сорока лет назад он покинул СССР, выехав в ФРГ. Там, в Мюнхене, Вилли впоследствии основал частную школу живописи. О своей интересной судьбе художник согласился рассказать читателям нашей газеты. – Вилли, расскажите о своей семье. Откуда Ваши корни? – Мои предки были колонистами на Волыни (историческая область на северо-западе Украины – ред.), жили в районе Житомира, имели большие земли. Потом, как и многие крепкие семьи, попали под раскулачивание, родителей депортировали сначала в Карелию, потом отправили валить лес в Троицко-Печорск. В 1949 году семья переехала в Сыктывкар, где до 1957 года жила под комендатурой, без права выезда куда-либо вообще. Мои родители – простые люди, отец – слесарь высшего разряда, у него были золотые руки. На лесодеревообрабатывающем комбинате, где он работал, без него просто бы все встало. Семья у нас была большая, шестеро детей, я старший. Жили мы очень дружно, в достатке, все трудились. Одна бабушка всех обшивала, старшие дети воспитывали младших. У нас были две бабушки, обе рано овдовели – дедов расстреляли в 1937 году. – Как же Вам все-таки удалось выехать в Германию? – Благодаря бабушке Агнете. Ее хорошо знали и в КГБ, и в МВД. У нее было обостренное чувство справедливости, она постоянно и на всех уровнях говорила о несправедливом отношении Советов к русским немцам. В конце концов ее решили утихомирить, дали паспорт на выезд. В 1964 году она уехала в Германию. И уже там продолжала требовать нашего выезда, подавая бумаги во всевозможные инстанции, включая Красный Крест и Аmnesty International (правозащитная организация «Международная амнистия» – ред.), тем более что в 1958 году было подписано советско-германское соглашение о воссоединении семей. Но нам в рамках этого соглашения разрешили выехать из СССР только в 1972 году. Мои родители – Евгений Августович и София Карловна ждали этого пятнадцать лет, и все это время отец ежегодно подавал прошение на выезд, но ему отказывали, так как он был в черном списке. В год нашего переезда мне было 23 года, я учился в Свердловском художественном училище. На выезд нам дали десять суток, предупредили, чтобы собирались молча, тихо, не привлекая постороннего внимания. – Вы были взрослым человеком, со своими привязанностями, отлаженной жизнью. Не испытывали смятения перед отъездом в неизвестное? Ведь в принципе могли остаться здесь? – У меня была очень сильная связь с родителями, да и вообще со всей семьей. Да и отец все время подчеркивал, что я всегда смогу вернуться, он как-то чувствовал, что здесь жизнь изменится. Но смятение было, конечно, и первое время мы, молодые, жалели о переезде, тосковали по друзьям, подругам, по стране. Все ведь произошло очень резко, в один момент поменялась жизнь. – Как вас приняли на исторической родине? – Очень хорошо, можно сказать, с распростертыми объятиями. В ФРГ сложилось четкое убеждение, что их соотечественников в СССР держат взаперти, не выпускают, лишают свободы. Поэтому внимание было повышенное, нам оказывали всяческую помощь, институт Гете оплачивал питание и проживание, нам предлагали дома, квартиры, помню, мы даже жили в каком-то замке. Но сначала мы прибыли к бабушке Агнете в уютный городок Швебиш-Гмюнд, это 50 километров от Штутгарта. Помню, когда мы подъезжали к вокзалу, меня удивила надпись над названием города: «Gold und Silver Stadt» – город золота и серебра. Этот город известен своим традиционным производством изделий из этих металлов. Там мы в 1978 году общими усилиями построили родительский дом, который всегда был центром наших семейных встреч. Кстати, в конце ноября мы отметили сорокалетие пребывания на исторической родине. А тогда, в год приезда, я без труда поступил в академию живописи, ваяния и зодчества в самом Штутгарте. – Вы хорошо знали немецкий язык? – До школы немецкий я вообще знал лучше, чем русский, потому что внутри семьи мы общались на родном языке. – Ваша супруга тоже русская. Где же вы познакомились? – Она была сестрой моего лучшего друга, и я знал ее еще совсем ребенком. Когда мы начали встречаться, она уже была студенткой пед-

института имени Герцена в Ленинграде. Мы встречались по два-три раза в год, я приезжал из Германии. Жили надеждой, что по окончании института она приедет ко мне. Для верности даже расписались в Ленинграде. Но ее не сразу выпустили, тоже были проблемы. В Германии ей пришлось с нуля учить язык, искать работу, ходить по инстанциям. В конце концов она нашла именно свою работу – что-то вроде социального педагога. Как психолог работала с «трудными» людьми: одинокими, алкоголиками, психически больными. Позже, когда мы переехали в Мюнхен, она начала работать с русскими переселенцами из СССР, мигрантами из Венгрии, ГДР, оказывала информационную поддержку, что очень важно на первых порах. – Из Германии Вы свободно приезжали в СССР? Вас не прессинговали, не преследовали? – К сожалению, без этого не обходилось. Еще в Союзе, учась в училище и служа в армии, я все время испытывал к себе повышенный интерес соответствующих служб. И когда приезжал в Союз из Германии – тоже. Помню, в 1974 году я приехал в Сыктывкар навестить родственников и друзей в поселке Краснозатонский. На следующий день после приезда поехал в город. Мне показалось, что за мной следит мужчина, я тоже стал наблюдать за ним. Куда бы я ни шел, он все время был поблизости. На следующий день все повторилось. Все это несколько забавляло и напоминало фильмы о шпионах. В эти же дни, гуляя с девушкой по городу, я заметил хвост. Но подруга отказывалась верить в то, что нас преследуют. Тогда я решил обмануть агента. Я сделал вид, что захожу в заднюю дверь автобуса, агент зашел в переднюю, и я выскочил из транспорта. Он метнулся к двери и тем самым выдал себя. Но было поздно, дверь закрылась, автобус тронулся с места. Оставалось только помахать рукой этому незадачливому агенту. В другой раз в коридоре поликлиники, где я ждал свою кузину, ко мне подсел незнакомый мужчина. Он предложил мне встретиться на следующий день в парке имени Кирова. По его разговору было ясно, что он многое знает обо мне, нетрудно было догадаться, что речь бы шла о вербовке. На следующий день я пошел в парк, но не на место встречи, а прямиком в КГБ. Через дежурного попал к одному майору и попросил его прекратить преследования. Он поначалу долго отнекивался, говорил, что мне все показалось. Но когда я рассказал, когда и где видел агента, он очень удивился и добавил, что сотрудник ведомства просто отвечает за мою безопасность. Так и хотелось ответить: «Спасибо за заботу». После разговор продолжился в дружелюбном тоне, он расспросил, как мы устроились, чем занимаются родители, отдельно очень бабушкой интересовался – как-никак это была старая знакомая этого ведомства, которое столько лет не отпускало ее на историческую родину. – Как складывался Ваш путь художника? – В сыктывкарской школе № 33, где я учился и отвечал за настенную газету. Рисовать любил, занимался во Дворце пионеров. Закончив школу, работал на комбинате бытового обслуживания художником-оформителем, потом в худфонде. Помню, оформлял к 50-летию СССР клуб в Корткеросе, принес зарплату 500 рублей. Отец был в недоумении, все не мог поверить: такие деньги – художнику? Учась в Свердловске, тоже в худфонде подрабатывал, стипендия была маленькая, на 20 рублей прожить было трудно. Хотя, надо сказать, российские немцы в те времена жили неплохо, потому что всегда трудились. И дома свои держали в порядке, это и сегодня видно по Краснозатонскому. В Германии я продолжил учебу. Пройдя курс немецкого языка, через полгода взял свои работы, которые были написаны еще в Свердловском училище, пришел в академию. Мне сказали: зачем учиться, вы же готовый художник. В общем, поступил я легко, большинство поступающих на графический дизайн в академии Германии не имеют хорошего базиса. – То есть педагоги оценили русскую школу? – Я и сегодня говорю, что основам художественного образования лучше всего учат в России и в других странах Восточной Европы. Поэтому у меня со временем и пришла идея открыть свою школу в Германии. Но не сразу, конечно. В 1980 году, окончив академию как график-дизайнер, я сразу же получил работу, связанную с рекламой. – Да, в СССР понятия рекламы в те годы практически не было... – Зато сейчас ее просто изобилие. Я поражаюсь: в Москве или Санкт-Петербурге баннерами закрывают целые фасады домов. Реклама носит просто какой-то агрессивный характер, перебор цветов, все как-то слишком. В Германии этот вопрос контролирует специальная организация, реклама ни в коем случае не должна портить вид города. – Где же Вы работали? – Сразу после академии работал в Штутгарте, в ателье, которое специализировалось на оформлении частных музеев. Делал какие-то исторические вещи. В тех местах, где мы жили, открывали все новые и новые элементы границы Римской империи, в музеях требовались специалисты, которые могли бы все это хорошо подать посетителям музея. – Почему впоследствии Вы перебрались именно в Мюнхен? – Очень красивый город, однажды я побывал там, он очень запал мне в душу. Долгое время мы жили на квартире, а вот уже шесть лет снимаем виллу с большим участком. Это лучшее, что может быть в городе. Вилла находится в парке, это более десяти тысяч квадратных метров, когда-то там был баумшулле – питомник для выращивания редких растений. Потом это все закрылось, город долго выбирал, кто может жить на вилле и смотреть за порядком. Администрации города понравилась идея частной школы, выбор пал на нас. – Как Вы открыли свою школу живописи? – Сначала было очень тяжело. Началось все с того, что три года я работал в группе молодых художников на телевидении. Работа была связана с рекламой продуктов, особенно интересно было включение мультипликации. Мой русский приятель Владимир предложил мне: давай учить немцев рисовать, они этого не умеют. Но как было открыть свою школу? Это же помещение, арендная плата. В министерстве образования и культуры надо было получить соответствующее разрешение, доказать, что ты имеешь право кого-то учить за деньги. Начали мы потихоньку, сначала с трех-четырех учеников, параллельно подрабатывали. Красили стены, например, чтобы хватило на аренду помещения. Через два года мой напарник уехал в Берлин, оставил меня одного с долгами и со школой. Что мне оставалось делать? Я впрягся, со скрипом, но стал тянуть школу один. Постепенно дела наладились, стали идти лучше и лучше. – Ваши ученики – взрослые люди? – Да, большая часть – те, кто желает поступить в творческий вуз, где требуется специальная подготовка. На третьем году жизни школы мы открыли еще и графическое отделение, пошел образовательный процесс: основы графического рисунка, живопись, композиция, история искусств. У нас уже было трое учителей, школа стала подниматься и к 2000 году достигла значимых успехов. Мы переехали в другой район, сняли более просторное помещение. У нас занималось 40-45 человек, это приносило нам достаточно средств. Потом грянул кризис, у нас пошел спад, и я решил уменьшить количество учеников, но найти более комфортное помещение. Тогда и случилась эта история с виллой. Сегодня в нашей школе занимаются 25 учеников, по 6-8 человек в группе. Есть также детская группа. – Воспитанники школы достигают каких-либо успехов на этом поприще? – Конечно. Особенность частных школ в том, что ты работаешь с каждым индивидуально, выявляешь лучшие стороны молодого художника, двигаешь его. В частных школах ученикам уделяют больше внимания и энергии. Этого нет в общих школах, где на лекциях сидят сто человек и всех обслуживают одинаково. А таких школ, как наша, где даются основы классической живописи, в Германии очень мало. Мы исходим из того, что, прежде чем делать что-то серьезное, нужно выучить основу. Поэтому сначала мы даем академическую школу. Правда, у нас не такой сухой академизм, где бесконечно рисуют гипс. Мы даем то, что нужно для профессии художника-дизайнера: перспективу, анатомию. Учим быстро делать наброски, составлять интересные и правильные композиции, решать шрифтовые задачи. – Молодые художники в школе работают с компьютерными программами или пишут «вживую»? – Компьютер всего лишь инструмент, все, что ты делаешь в программах, ты должен уметь делать вживую. Кстати, в России я наблюдал за художниками, которые работают с теми программами, которые были востребованы у нас лет 10-15 назад. Наверное, они пользуются программами, которые можно бесплатно скачать с интернета. Современные программы, которыми пользуются в Европе, гораздо совершеннее и быстрее. – Какой средний возраст Ваших учеников? – Строгого возрастного ценза у нас нет, есть люди и за 30. Но в основном приходят 18-летние. Учеба длится три года, за это время они получают хорошее образование, собирают портфолио. Обучение проходит в двух режимах. Или 24 часа в неделю, или половину того. Те, кто учится по 12 часов, позднее заканчивают школу. Мы действуем по своим учебным планам, исключения делаем лишь очень талантливым ученикам, тем, кто все очень быстро схватывает. – Насколько дорогое удовольствие учиться в Вашей школе? – Вы можете получить подробную информацию на нашем сайте, в том числе и на русском языке www.schwanthaler-kunstschule.de. Во время учебы художники проходят практику. Мы посылаем их в различные фирмы, агентства, издательства. За практику им даже иногда платят. Нередко помогают и наши выпускники, которые открывают свои фирмы. Зная нашу школу, они берут к себе на практику учащихся. – Понятно, что в большинстве Ваши выпускники становятся дизайнерами. Занимается ли кто-нибудь исключительно живописью? – Конечно, кто-то становится просто свободным художником, работает в свое удовольствие. Но, как правило, это те, у кого есть средства для жизни. – Вы довольны нынешним приемом в Сыктывкаре? Ведь Вас впервые принимают не в качестве родственника или друга, а именно художника. – От приезда в Сыктывкар остались самые теплые воспоминания. Могу еще раз повторить то, что уже не раз озвучивал: люди Севера откровеннее, искреннее и добрее жителей больших городов Европы и России. Спустя сорок лет после школы я встретился с одноклассниками, очень душевной и сердечной была эта встреча. Сыктывкарский художник Владимир Ермолин пригласил меня в мастерскую, мы вспоминали больших художников Коми, многих из которых я знал еще в 1970-х. Вообще все было очень по-русски: застолье, встречи, вылазка в деревню, уютный дом наших друзей Володи и Нади, баня с веником, незабываемый вечер. – Вилли, что бы Вы сегодня пожелали нашим молодым художникам? – Стать свободнее, активнее, расширять горизонты мировоззрения. Не бояться участвовать в интернациональных творческих симпозиумах, конкурсах, совместных и персональных выставках, принимать участие в пленэрах. Сегодня мы активно готовимся к пленэру, который пройдет в будущем году в Италии. Информацию можно получить на сайте нашей школы. Можно сказать, что прошедшая выставка была в своем роде мостиком между Сыктывкаром и Европой. Но мы могли бы организовать совместные проекты с выходом на европейский уровень. В жизни, поверьте, гораздо больше возможностей, чем нам кажется. Марина ЩЕРБИНИНА. Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и из личного архива Вилли Бунковского. Бабушку Агнету хорошо знали и в КГБ, и в МВД. У нее было обостренное чувство справедливости, она постоянно и на всех уровнях говорила о несправедливом отношении Советов к русским немцам. В конце концов ее решили утихомирить, дали паспорт на выезд. В 1964 году она уехала в Германию. И уже там продолжала требовать нашего выезда, подавая бумаги во всевозможные инстанции. В 1974 году я приехал в Сыктывкар навестить родственников и друзей в поселке Краснозатонский. На следующий день после приезда поехал в город. Мне показалось, что за мной следит мужчина, я тоже стал наблюдать за ним. Куда бы я ни шел, он все время был поблизости. На следующий день все повторилось. Все это несколько забавляло и напоминало фильмы о шпионах. Началось все с того, что три года я работал в группе молодых художников на телевидении. Работа была связана с рекламой продуктов, особенно интересно было включение мультипликации. В числе художников был один мой русский приятель – Владимир, который мне нередко предлагал: давай учить немцев рисовать, они этого не умеют. От приезда в Сыктывкар остались самые теплые воспоминания. Могу еще раз повторить то, что уже не раз озвучивал: люди Севера откровеннее, искреннее и добрее жителей больших городов Европы. |