| Дым Отечества |

27 февраля 2010 года |

Зырянская Казань Альбины Обрезковой/ Наша землячка в архивах Татарстана сделала немало открытий по истории Коми края

Альбина Обрезкова с финно-угроведом из Венгрии Петером Домокошем. 2009 г.

Альбина и Юрий Обрезковы.

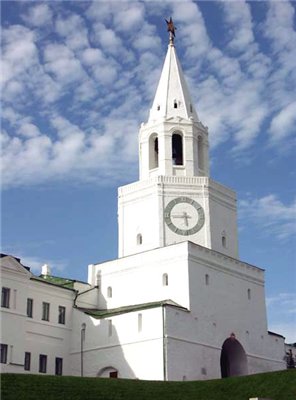

Уголок Казанского кремля.

Казань XIX века.

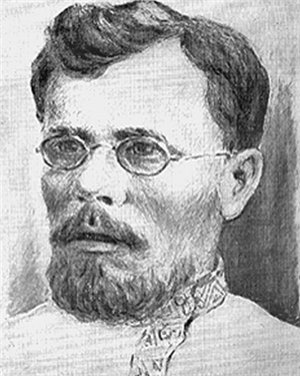

Иван Алексеевич Куратов.

Кружева Альбины Обрезковой.

Где родился – там и пригодился. Судьба нашей землячки Альбины Обрезковой разминулась с русской пословицей. Уроженка Коми края, Альбина Петровна более полувека как обосновалась и живет в Казани. Но не только не потеряла связи с родиной, но и сделала немало исторических открытий о ее прошлом. Можно сказать, что она открыла зырянскую Казань. Пригодилась, как говорится, и своей второй родине. Подвижничество женщины, ее вклад в развитие культуры и искусства поволжской республики отмечены в недавно вышедшей в Казани энциклопедии «Татарстан». Альбина Петровна, возможно, единственная наша землячка, которой на страницах этого фолианта посвящена отдельная большая статья. Нить Ариадны «Наполовину удорская, наполовину – сыктывдинская» – так начинает рассказ о себе симпатичная, энергичная женщина.

– Детство провела в Палевицах, на родине матери. Отца не помню, осталась без него трехмесячной крохой». Петр Шапин погиб под Сталинградом в 1943 году. Сложили головы на фронте и трое его братьев. Полностью осиротел крестьянский дом Шапиных в удорской деревне Кривое. Отец Альбины до войны успел выучиться и недолго поработать в Палевицкой школе учителем истории. Еще посчастливилось узнать солдату, что дома у него дочурка родилась. Приготовил для малышки отец и имя – Ариадна. О чем уведомил в письме жену. Регистрировать новорожденную дочку в сельсовете молодая мама попросила родственницу. А та на пороге сельсовета напрочь забыла мудреное имя. Помнила лишь, что начинается оно на букву «А». Палевицы – село большое, разбросанное, ходить туда-сюда занятой женщине было совсем недосуг. Подумав-погадав, она записала девочку Альбиной. «А мифологическая Ариадна во мне все-таки живет, – признается Альбина Петровна. – Как известно, эта героиня обладала чудодейственной нитью. Вот и я, в конце концов, свою нить нашла. И в прямом, и переносном смысле. Уже не представляю свою жизнь без валика с опилками, коклюшек, разноцветных ниток. Плету много лет, никак не выплету все фантазии». В упоминавшейся энциклопедии «Татарстан» об Альбине Петровне сказано, что именно она в 90-е годы ХХ века возродила некогда знаменитые ныртинские кружева, создававшиеся в заводских поселках Казанской губернии. Долгие полвека это ремесло считалось полностью утраченным. Пока не произошло чудо. Мастерица с коми корнями в архиве нашла рисунок кружев и, недолго думая, села за коклюшки. Теперь она делится мастерством с многочисленными учениками в Казанском университете культуры и искусства. А сплетенные ею кружева завоевывают сердца и награды не только на родине, но и во многих странах Европы. Две судьбы …Когда Альбина чуть-чуть подросла, их семью взял под свое крыло мамин брат – Иван Федорович Сидоров. Между прочим, единственный в Коми начальник лесопункта – Герой Социалистического Труда. Предприятие, которым руководил дядя, располагалось в поселке Мадмас. Здесь Альбина окончила школу, отсюда поехала учиться в Сыктывкарское педучилище. С дипломом учителя направили в ныне исчезнувший поселок Кузьель в Койгородском районе. Основной контингент таежного поселения составляли высланные немцы. Жалели молодую учительницу кузьельские старожилы: «Да ты тут от тоски помрешь. Молодежи почти нет. Был один фельдшер, молодой парень, так тот в отпуск в свою Казань махнул. Вряд ли вернется». Фельдшер Юрий Обрезков между тем возвратился в Кузьель. Познакомился, подружился с заброшенной в таежную глушь учительницей. А три года спустя увез жену в Казань. В Казани Альбина Обрезкова окончила пединститут, стала работать учителем русского языка и литературы. Родились дочь и сын. Первые годы в Татарстане выдались самыми суматошными. Но уже тогда она получила немало ответов на ворох вопросов, связанных с историей новой родины, обычаев здешних жителей. Первые же разыскания очень увлекли. Еще и потому, что приоткрыли судьбу семьи Обрезковых, а значит, в какой-то степени и ее тоже. У супругов в прошлом оказалось много схожего. Отец Юрия Николаевича тоже пал жертвой войны. Николай Обрезков работал начальником эвакогоспиталя. Умер 9 мая 1945 года, в День Победы. Среди близких мужа, как выяснилось, тоже есть и настоящий Герой: родной дядя Юрия Обрезкова – Александр Ксенофонтов был удостоен звания Героя Советского Союза в советско-финскую войну в 1940 году. Составляя родословную Обрезковых, и наткнулась Альбина Петровна в архивах на сведения о здешних плетеях. Мамадышский район, где издавна обосновалась родня мужа, до Октябрьской революции был центром кружевоплетения, здесь действовала школа, на содержание которой земство в год выделяло порядка 700 рублей. Копируя старые документы, приезжая молодуха даже в потаенных мыслях не представляла себя сидящей за коклюшками. Узоры расцвели десятки лет спустя. Державин, Фукс и другие Альбина Обрезкова в средней школе, а затем в юридическом лицее с начала 90-х годов стала преподавать новый предмет – краеведение. И уже вскоре «защитила» четыре оригинальные программы по краеведению. Все они знакомили с личностями, оставившими заметный след в истории Татарстана. Казалось бы, о Гаврииле Державине, известном русском поэте и первом российском министре юстиции, было известно достаточно. Но учительница из Казани, «забурившись» в здешние архивы, пополнила «державиниану» новыми малоизвестными фактами. Они были связаны с детством Державина, которое прошло в Лаишевском уезде Казанской губернии. Кроме авторской программы по наследию поэта и высокопоставленного чиновника, Альбина Петровна выпустила и небольшую книгу. За последние годы таких книг у нее вышло около десятка. Настоящие открытия поджидали Обрезкову в казанских архивах позже, когда она стала автором еще одной программы по краеведению – об известных финно-угорских деятелях науки и культуры. Многие из них учились или жили и работали в Казани. А известный финский ученый Матиас Кастрен надолго застревал в Казани по дороге в Сибирь. «Прибыл в Казань с кашлем и катаром, пробуду три или четыре недели», – сообщал Кастрен в Петербург коллеге А.Шегрену. Где останавливался заболевший в дороге финский исследователь? Где находился тот дом, из окон которого он видел «содомскую грязь и испытывал разные мучения»? Кто лечил и развлекал путешественника в течение долгого месяца? И наведывающимся в Казань финнам, интересующимся судьбой известного соотечественника, и с трибун научных конференций Альбина Обрезкова уже не раз рассказывала о казанской «достопримечательности» века XIX – Карле Фуксе, враче и ученом. Именно он и привечал Кастрена в далекую весну 1845 года. «Превосходительный Фукс» (эпитет Кастрена) помогал в научных изысканиях Александру Гумбольдту, именно к нему обращался А.С.Пушкин, собирая материалы о пугачевщине… Эти рассказы о «чудо-профессоре» Фуксе Альбина Петровна обязательно снабжает и «живыми картинками» – проводит экскурсии по старой Казани, которую отлично знает. Авторские программы по краеведению проторили путь к докладам и выступлениям на научных конференциях. Со временем они стали постоянными спутниками в работе казанской учительницы. Далеко от Поволжья пролегли и маршруты ее поездок. А самые ближние неизменно приводили в казанские архивы. С пожелтевших от времени бумажных листов стал проглядывать и Коми край. Глазами поэта «Кто только здесь не бывал! Через Казань пролегали пути известного коми лингвиста и историка Георгия Степановича Лыткина. Мне удалось обнаружить его переписку с казанским педагогом Николаем Ильминским, создавшим в середине XIX века оригинальную систему просвещения инородцев. Именно здесь, в Казанском университете, защитил докторскую диссертацию выдающийся коми ученый Василий Петрович Налимов. Он был причастен и к созданию при Казанском университете музея. Налимов, может, даже и остался бы здесь жить, если бы не разразившийся в Поволжье голод, – рассказывает Альбина Петровна. И добавляет: – Знаете, что больше всего удивляло при знакомстве с архивами, в которых прямо или косвенно отразился казанский период жизни наших земляков? Их невостребованность. Как выяснилось, большинство этих материалов я просматривала первая». Самым именитым из земляков, кого судьба забрасывала в Казань, был, конечно, основоположник коми литературы Иван Алексеевич Куратов. Всего один год – с 1865 по 1866-й – коми поэт прожил здесь. Но этот отрезок во многом определил и его последующую судьбу, и творческие искания. Наверное, совсем не случайно в Казани родилось и его «программное» стихотворение «Моя муза». В советское время исследователи указывали на четыре периода в жизни Куратова, в том числе и казанский. А позже этот период выпал. Почему? Ответ на эту метаморфозу без особых усилий отыскался в казанских архивах. Оказалось, до сих пор ни один куратовед здесь серьезно не работал. Будь по-другому, не пошла бы «гулять» по страницам научных изданий неточность об учебе Куратова в школе полковых аудиторов. Упоминание о такой школе А.Обрезкова не встретила ни в одном архивном документе. Скорее всего, школой однокашники между собой называли училище военного ведомства, которое находилось на территории Казанского кремля и где после начавшейся в 60-е годы XIX века военной реформы стали готовить полковых аудиторов. Пытливая исследовательница «восстановила» Казань периода 1865-1866 годов такой, какой ее знал Куратов. Выяснила даже то, на чем сюда добирался поэт. Если на перекладных, то, значит, через Вятку, Малмыж, Арск. До конца октября по реке курсировали пароходы общества «Самолет» и далекие предшественники «ракет» на воздушных подушках – пароходы ускоренного движения «Кавказ» и «Меркурий». Куратов почти год жил на территории кремля. Значит, видел его древние стены с высоким шпицем башни Сююмбеки, с колокольней, с массивным зданием дворца, ныне президентского… В городе тогда было 176 улиц, из них 17 имели длину свыше одной версты… Рядом с кремлем, на Воскресенской улице, располагался самый крупный книжный магазин А.А.Дубровина, который поэт никак не мог миновать. Библиотеки, их книжный фонд, периодические издания, которые туда поступали, крупнейший в России Казанский университет, условия поступления в этот вуз, уже в XIX веке отличавшиеся демократичностью и доступностью для всех сословий… Обо всем этом Альбина Обрезкова может поведать со знанием дела и увлекательно. По некоторым сведениям, Иван Куратов пытался поступить на медицинский факультет университета, куда в бытность его в Казани принимали даже тех, кто не имел возможности платить за обучение. А вот мрачные, окрашенные беспросветностью стихи казанского периода, как выяснила Обрезкова, объясняются отнюдь не депрессией, охватившей оторванного от родины поэта. В Казани в это время свирепствовала холера, не настраивавшая на мажорный лад. Сложнее было выяснить круг людей, с которыми тесно общался или был знаком первый коми поэт. Но и этот поиск был увенчан открытиями. Анзерские письмена Во второй половине XIX века многие представители российской интеллигенции обратили свой взор на инородческие племена, обитающие на окраинах государства, на их просвещение, образование. В Казани тоже сложился круг единомышленников, озабоченных положением окружающих их народов. Любопытно, что в орбиту исследований некоторых ученых тогда попали и коми-зыряне. Более того, в это же время здесь вышли серьезные работы по истории Коми края. Преподаватель всеобщей истории Казанского университета Николай Фирсов диссертацию на степень магистра посвятил положению инородцев в Северо-Восточной России. Исследование содержало немало исторических сведений и по истории Коми края. На его защите в Казанском университете, по мнению А.Обрезковой, мог присутствовать и Иван Куратов. Жизнь и деяния Стефана Пермского и древне-зырянский алфавит интересовали и ставшего с 1865 года попечителем Казанского учебного округа Петра Шестакова, который оставил научные труды по этим вопросам. Всплеск интереса к зырянским древностям в Казани в какой-то мере объясняют события середины XIX века. Организация в Казани третьей (после Москвы и Киева) духовной академии почти совпала по времени с Крымской войной. Опасаясь того, что англичане попытаются захватить Соловецкие острова, российское правительство приняло решение эвакуировать отсюда на материк часть библиотеки с древними книгами. Раритеты из Анзерского скита были доставлены в Антониево-Сийский монастырь в Архангельской губернии. А уже отсюда после открытия Казанской духовной академии 16 ящиков с книгами переправлены в новое учебное заведение. 1593 книги, поступившие в Казань, датировались XVI-XVIII веками. Среди них были и очень ценные издания, в том числе рукописи. Например, рукописный список жития Стефана Пермского, рукописный сборник, повествующий о состязаниях Стефана и языческого жреца Пама…

А один из раритетов содержал автограф Усть-Вымского епископа Филофея. Подписался он буквами стефановского алфавита. Ученые из Казани, в том числе упоминавшийся П.Шестаков, основываясь на этих книгах, и занялись серьезными исследованиями древнепермского языка. Возможно, к этому привлекали и Ивана Куратова как живого носителя этого языка. Альбина Обрезкова попыталась выяснить судьбу этой уникальной, бесценной библиотеки. Она сложилась драматично.

В 20-е годы духовную академию в Казани закрыли. Как часто происходило в то время, духовные ценности расчленялись, распылялись. Какая-то часть книг попала в библиотеку Казанского университета. Некоторые раритеты увезли в Санкт-Петербург. Другие были переданы в здешний пединститут, в Дом политпроса… Еще какая-то часть очутилась в личных библиотеках казанцев. И как знать, может, именно в Казани еще отыщутся книги с буквами-пасами, созданными Стефаном Пермским, находка каждой из которых сродни сегодня научной сенсации. «Один из близких знакомых»... Кому оторванный от родины поэт первым читал свои вирши, с кем советовался, кто еще в Казани оценил его стихи на коми языке? Чье соучастие и содействие в конце концов помогли в 1866 году пять стихотворений Куратова поместить в «Вологодские губернские ведомости»? Ученые-куратоведы до сих пор ограничиваются осторожными и расплывчатыми предположениями о неких казанских доброжелателях поэта. Альбина Обрезкова не только назвала имя этого человека – Асинкрит Попов и проследила его судьбу. Обнаруженная ею в архивах Казани переписка Попова с профессором университета Николаем Ильминским не оставила сомнений: «одним из близких знакомых» Куратова мог быть только он. Вместе с Асинкритом Ивановичем Поповым осенью 1865 года Куратов и попал в Казань. До этого оба работали учителями духовных училищ: первый – в Яренске, второй – в Усть-Сысольске. Из этого сословия и набирались студенты в открывшуюся в Казани школу, готовившую военных юристов. Пути однокашников разошлись спустя год. Как известно, Куратов получил назначение в 7-й Западно-Сибирский линейный батальон, расквартированный в Семипалатинске, затем стал чиновником особых поручений в Семиреченской области. В 1875 году в возрасте 35 лет его не стало. Судьба Асинкрита Попова сложилась намного удачнее. Уроженец коми села Грива, сын дьячка здешней церкви Великомученика Георгия, служил военным прокурором в Казани и Саратове. Ему доверяли расследование особо запутанных уголовных дел. К примеру, А.Попов возглавлял следствие военно-полевого суда по делу шайки разбойников, действовавшей на Нижнетагильских заводах и совершившей 52 различных преступления. Другая сторона деятельности военного прокурора – увлечение филологией, переводами, книжностью. Именно он пришел на помощь профессорам Казанского университета, когда в библиотеку здешней духовной академии поступили книги из Соловецкого монастыря, написанные буквами стефановского алфавита, скрупулезно переводил их на старославянский. Его знание языков было востребовано и в казанском православном миссионерском обществе. В письмах к Н.Ильминскому, обнаруженных А.Обрезковой, Асинкрит Попов предстает заботливым сыном, отцом, родственником. Он без конца хлопочет за своих молодых земляков – братьев Матвеевых, Степана Холопова, еще какого-то зырянина, устраивая их в различные учебные заведения в Казани, помогая материально и морально. Как сложились судьбы его подопечных? Какой след оставили они в истории Казани и своей северной родины? Удастся ли разыскать на старом Арском кладбище могилу «близкого знакомого» первого коми поэта, также немало сделавшего для родного края, хотя проживавшего вдали от него? Эти вопросы казанский краевед адресует не только себе, но и всем исследователям из Республики Коми. Между тем сама нащупывает новые нити для поисков и многое успевает сделать. Даже в нечастые приезды на родину умудряется от старожилов записать, а то и выучить наизусть старинные плачи, бытовавшие на Удоре, или свадебные песни, звучавшие раньше в Палевицах. Еще один поиск уходит корнями в знаменитый на всю Россию Раицкий мужской монастырь, расположенный на территории современного Татарстана. Одна из святынь этой обители – чудотворная икона Грузинской Божьей Матери, поклониться которой до Октябрьской революции приезжали члены царской фамилии, а сейчас – президенты страны. Этот святой образ в монастырь пожертвовал купец по фамилии Лыткин. Не из коми Лыткиных ли он ведет свой род? Возможно, и на этот непростой вопрос Альбина Обрезкова тоже сумеет найти ответ. Анна СИВКОВА. г.Казань |