| Дым Отечества |

22 марта 2014 года |

Волшебный авангард Ивана Алексеева/ Художник, чья работа хранится в Национальной галерее, нашу республику знал не понаслышке

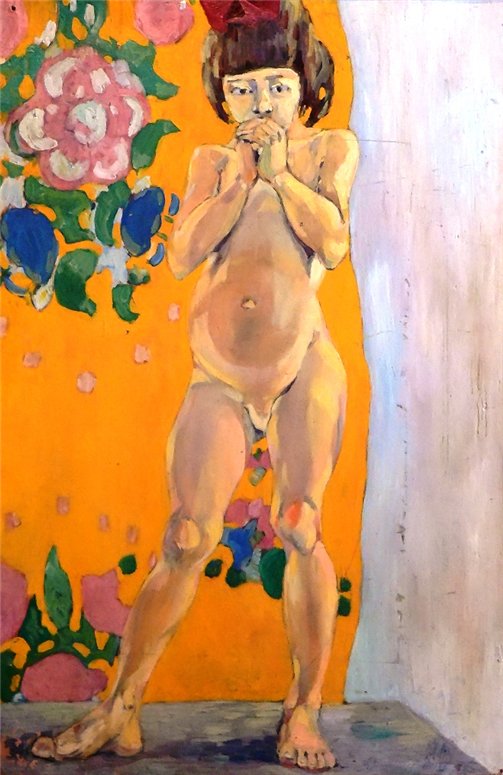

И.Алексеев. "Портрет обнаженного мальчика на желтом фоне".

«Искусство принадлежит народу!» Памятуя эти слова вождя Октябрьской революции, советская власть поставила целью сделать максимально доступными для народных масс произведения мирового искусства. После революции распахнули двери сотни провинциальных музеев, в которые направлялись экспроприированные большевиками сокровища «бывших людей». Произведение молодого московского авангардиста Алексеева в далеком 1928 году попало в Коми край. А буквально шесть лет спустя отправился в суровый таежный край и сам художник, арестованный по политической статье. Напутствие от Луначарского «Портрет обнаженного мальчика на желтом фоне» художника Алексеева поступил в Коми областной музей в составе многочисленной коллекции, привезенной Даниилом Тимофеевичем Яновичем из Государственного музейного фонда Москвы. Об авторе работы долгое время ничего не было известно. На вклейке отдела ИЗО Комиссариата народного просвещения значилась только фамилия художника без инициалов. В результате долгих, кропотливых поисков удалось установить, что это произведение вышло из-под кисти Ивана Викторовича Алексеева, участвовавшего в государственных выставках, организованных Наркомпросом в 1919 году. Иван Алексеев славился совместным с его сестрой Ольгой Алексеевой проектом праздничного убранства Охотного Ряда к первой годовщине Октября, отмеченным прессой как «исключительно удачный». В оценке выполненных ими декораций были единодушны все современники. Газета «Известия ВЦИК» писала: «Охотный Ряд с его неказистыми, пропахшими рыбой палатками нельзя узнать. В два ряда выстроились расписные игрушечные домики с палисадниками и наивными желтыми подсолнечниками». В.Керженцев в статье «После праздника», опубликованной в ноябре 1918 года в журнале «Искусство», отмечал: «Художник, расписавший нудные деревянные будки в Охотном Ряду, сумел найти радостные краски, чрезвычайно хорошо гармонирующие со всяким русским торжеством, с красочными пятнами русской ярмарки, с веселой росписью старинных московских домиков. Эти цветы и букеты, эти разводы, такие простые и ясные по рисунку, невольно вызывали радостную улыбку. И теперь нельзя пройти мимо этих будок, чтобы лишний раз не обернуться на них и не полюбоваться гармонией причудливых красок и беззаботным, ясным рисунком... Они сразу дают зрителю ощущение праздника, они заражают его чувством необъяснимой радости». Домики были расписаны в одном случае крупными цветами и фруктами в стиле художников объединения «Бубновый валет», в другом – геометрическими орнаментами в духе художников-«беспредметников». И.В.Алексеев, передавая эскизы оформления Охотного Ряда в Третьяковскую галерею, поделился воспоминаниями: «Глядя на толчею в лавчонках Охотного Ряда, возникло желание преобразить его. Таким волшебником стала идея народного гулянья, народных балаганов. Трудно было с красками, с доставкой, таскали их на себе. Золотой краски не было вовсе. Заменили ее золотой бумагой, наклеивали ее прямо на палатки». Эта живописная работа Алексеева была закуплена государством не случайно. Ведь именно в 1919-1922 годах были приобретены все произведения художников-авангардистов. Авангард в те годы считался поистине революционным искусством, победившим «красивенькое», понятное, мещанское искусство прошлых лет. Победе авангарда во многом способствовал нарком просвещения А.В.Луначарский, в введении которого находилось и революционное искусство. Фамилия И.В.Алексеева значилась и в списке художников, произведения которых были намечены для закупки картинным отделом Музея художественной культуры в 1919 году. Заявляя о принципах государственного приобретения художественных произведений, Луначарский подчеркивал, что «в первую очередь покупаются произведения тех мастеров, которые, будучи гонимы в эпоху господства буржуазных вкусов, не попали в музей... Простая справедливость требует того, чтобы прежде всего приобрести для Музея современного искусства более молодых и от того официально менее популярных художников, заслуживающих, однако, быть представленными в государственных хранилищах». Луначарский был лично знаком с Иваном Алексеевым и оставил в августе 1919 года запись в его альбоме: «Дробя стекло, куя булат, коммунисты творят новое человечество. Счастлив художник, искусство которого содействовало этой работе». Даешь агитфарфор! Иван Викторович Алексеев родился 7 января (по старому стилю) 1894 года в Москве. С 1911 по 1914 год он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у С.А.Коровина, С.В.Малютина, Л.О.Пастернака (отца знаменитого поэта, будущего нобелевского лауреата). Алексеев достаточно активно участвовал в выставках в течение 1918-1921 годов, а потом – до 1937 года – совсем пропал из виду. Это можно объяснить изменившейся с начала 20-х годов политикой государства в отношении искусства. Набирал обороты реализм, отражающий социалистическую действительность. Многие художники-авангардисты, чтобы выжить, ушли в прикладные отрасли. С 1920 года Алексеев выполнял эскизы для фарфорового завода (получившего в 1925 году имя М.В.Ломоносова) и Гусевского стекольного завода. Фарфоровый завод был национализирован в 1918 году, перешел в ведение все того же Наркомпроса, который поставил задачу сделать из бывшей придворной мануфактуры испытательную лабораторию знаменитого агитационного фарфора – «революционного по содержанию, совершенного по форме, безупречного по техническому исполнению». В создании агитфарфора принимали участие известные художники Петров-Водкин, Кустодиев, Малевич, Кандинский. Но наиболее ярко раскрылся Иван Викторович как театральный художник. Еще в 1914-1915 годах он оформил спектакль «Сакунтала» в Камерном театре (по эскизам Павла Кузнецова), в 1920-1924 гг. работал в студии им. М.Н.Ермоловой в Москве, в Николаевском и Мичуринском (с 1937), Омском и Кемеровском (1939-1942) театрах. Перековка «котловкой» Вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х годов оставались белым пятном в биографии художника. Завесу над ней приоткрыли сведения, почерпнутые из общества «Мемориал» о заключенном Алексееве Иване Викторовиче. Выяснилось, что он был 1 сентября 1933 года арестован, а 22 октября осужден коллегией ОГПУ на 5 лет лишения свободы и был этапирован в Беломоро-Балтийский лагерь. Трудно сказать, что послужило поводом для ареста. Политическую статью 58, часть 10 (антисоветская и контрреволюционная пропаганда и агитация), со сроком до 5 лет применяли обычно за не очень тяжкие «преступления». Как правило, за неудачно рассказанный анекдот, неосторожную речь. Беломорканал был призван не столько наказывать провинившихся, сколько «перековывать» их в «новый тип человека». Основным средством влияния на стройке была «котловка» – неравное рационирование пайков: чем меньше заключенный работал, тем меньше составлял его паек, а за ударный труд паек, наоборот, увеличивался. Интересно, что официальная аббревиатура з/к ведет свое начало именно отсюда и первоначально означала «заключенный каналостроитель». Беломорканал, получивший имя Сталина, был построен вручную силами 175 тысяч заключенных и насильственных переселенцев, закончен в 1933 году, но из-за малой глубины оказался непригоден для судоходства и почти не применялся. Часть заключенных осталась обслуживать канал, часть была перекинута в другие места. Иван Викторович в октябре 1934 года попал в Ухтпечлаг. В лагерном театре По свидетельству бывшего заключенного Ухтпечлага М.Розанова, Ухто-Печорский лагерь периода 1931-1936 гг. «скорее напоминал типичную новостройку первой пятилетки, чем концлагерь; все в движении, всюду спешка, один подгоняет другого, и всего не хватает: и материалов, и продовольствия, и одежды. Этот лагерь совсем не походит на Соловки. У него иная задача: заселить безлюдную тайгу и создать для этого все условия – построить дороги, промыслы, поселки и города. Люди здесь ютились в землянках, палатках и бараках. Жили грязно, вшиво, зато свободно – без зон и часовых». В 1934 году к пятилетию начала работы Ухтинской экспедиции было решено открыть в Чибью театр. И уже через полгода двухэтажное здание клуба имени Косолапкина было практически готово. По лагерным пунктам отбирались художники-декораторы, певцы, танцовщики, актеры драмы, музыканты. В этом театре и работал Алексеев. В 1935-1936 годах прошли премьеры таких произведений, как «Слава» В.Гусева, «Земля» Н.Вирты, многие другие. Постановки лагерного театра неизменно пользовались большой популярностью. В лагерном документе от 2 марта 1936 года отмечалось: «Коллектив работников клуба-театра дал с момента его организации 1934-1935 годов ряд постановок и показал образцы современного советского искусства, дал целый ряд концертов и постановок на сцене и в подразделениях лагеря для заключенных, направленных на перевоспитание лагерников». Начальник Ухтпечлага отметил хорошую работу всего коллектива, многих премировали: кого мануфактурой, кого ботинками, косовороткой, носками. Художнику И.В.Алексееву досталось сукно на полупальто. В лагерной газете «Северный горняк» изредка появлялись отзывы о постановках «крепостного» театра. Так, 11 июля 1936 года среди постановщиков и актеров спектакля «О душах» Л.Гроссмана были отмечены и удачные декорации, выполненные И.В.Алексеевым. Спектакль, живописавший эпоху крепостничества, помещичье-дворянского произвола, самого наглого взяточничества чиновников царской юстиции, был «признан особо удачным для роста артистической деятельности клуба-театра». В 1937 году была осуществлена постановка первой в Чибью (и, скорее всего, первой в Коми крае) оперы «Кармен» Ж.Бизе. В монументальной постановке участвовала вся труппа театра – более 100 человек, среди которых были как заключенные, так и вольнонаемные. Дирижером-постановщиком оперы стал В.М.Каплун-Владимирский, оформили спектакль И.В.Алексеев и Н.И.Михайлов, художник-декоратор, работавший в театрах Харбина и Владивостока. Декорации и костюмы были яркими. Хотя платья для дам шились из лоскутков, а для мужских облачений использовалось списанное лагерное обмундирование, украшенное мастерами пошивочного цеха. Историк А.Канева писала о премьере оперы: «Не принято было выражать восхищение игрой заключенных. Но раздвинулся занавес – и раздался шквал аплодисментов. Заключенные художники и режиссеры подобной реакции зала не ожидали». Звездный час В том же году, в апреле, Алексеев был освобожден. Можно сказать, что ему повезло, поскольку с середины 1937 года власть развязала массовый террор в самых жестоких формах. Начались так называемые кашкетинские расстрелы на Ухте, в результате которых погибли более двух тысяч заключенных. По спискам выставок можно проследить, что Алексеев после освобождения уехал в Тамбов. Затем последовали Николаев, Мичуринск, Омск, Кемерово, надолго он задержался в Луганске. Везде работал в театрах, преподавал в Омском и Луганском художественных училищах, воспитал несколько поколений театральных художников. Последние годы своей жизни Иван Викторович прожил в Ленинграде, в Доме ветеранов сцены. Его первые персональные выставки состоялись в 1960 и 1962 годах в городе на Неве. А в 1964 году талантливый театральный художник ушел из жизни. Произведения мастера хранятся сейчас в крупнейших музеях Москвы, Петербурга, Луганска. Есть его работа и в Национальной галерее Республики Коми. Республики, которую он знал не понаслышке. Надежда БЕЛЯЕВА, научный сотрудник Национальной галереи РК. |