| Дым Отечества |

29 января 2011 года |

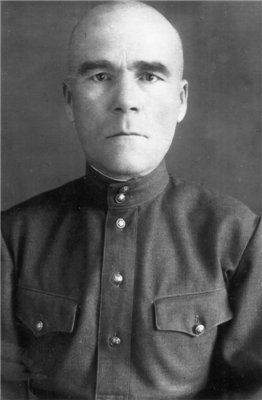

Первый редактор/ Дмитрий Попов в 1918 году встал у руля первой в Коми крае газеты "Зырянская жизнь"

Большая семья Поповых. Дмитрий - слева в верхнем ряду. Усть-Сысольск. 1918 год.

В нынешнем году знаменательная дата в биографии Республики Коми – 90 лет со дня ее образования. Третье,

а в некоторых случаях уже четвертое поколение граждан Коми края живут на административной территории

со статусом республики. Обрести этот статус выпало в начале 20-х годов ХХ века – во времена, сопряженные с крушением многовекового уклада и сопутствующими ему лишениями, невзгодами. У истоков создания Коми автономной республики стояла горстка людей, искренне желавших развития родного края и благополучия его жителям. Время неумолимо. Для большинства из ныне живущих имена деятелей, добившихся в 20-е годы высокого статуса для Коми, уже ни о чем не говорят. Давайте в юбилейный год вспомним хотя бы некоторых из них. В 2011 году Республика Коми будет отмечать свое 90-летие. Всего на три года старше ее коми печать: 90 лет со дня выхода

в Усть-Сысольске советской небольшевистской газеты «Зырянская жизнь» исполнилось в 2008 году. Средства массовой информации не случайно называют одной из ветвей, одним из рычагов любой власти. В начале ХХ столетия выход в свет газеты «Зырянская жизнь», можно считать, и проторил путь к обретению отдаленной северной провинцией автономии. Исследователи зарождение и становление коми печати связывают с именами Виктора Алексеевича Савина и Дмитрия Степановича Попова.

Но если творчество и судьба первого изучены достаточно глубоко, то имя второго известно даже не всякому историку,

не говоря о рядовых жителях республики. На эсеровской платформе Фамилия Д.С.Попова как редактора значится в первых одиннадцати номерах газеты «Зырянская жизнь», которая начала издаваться в Усть-Сысольске 10 июня 1918 года. А уже 22 июля исполком только-только созданной в городе уездной большевистской организации принял специальное постановление «Об удалении с должности редактора» Д.С.Попова. Затем печатный орган выходил под руководством

Д.И.Розанова, Д.Я.Попова, В.А.Савина. Знакомство с архивными материалами того периода позволяет выявить причину столь быстрого ухода Дмитрия Попова с поста редактора «Зырянской жизни». Пришедших к власти большевиков не устроила прежде всего политическая ориентация «главреда» единственного в уездном центре печатного органа – он принадлежал к партии эсеров. Кроме того, он счел ненужным на страницах возглавляемого им издания напечатать декрет ВЦИК и СНК «О комитетах бедноты». За такой «саботаж советской власти» в том же 1918 году он подвергся аресту, но вскоре из-под стражи был выпущен. Об этом факте своей биографии Дмитрий Степанович никогда нигде не упоминал. Лишь историку Михаилу Таскаеву удалось из архивов извлечь эту информацию. Вырваться из лап ВЧК летом 1918 года, когда большевики начали тотальную борьбу со своими противниками и оппонентами, удавалось далеко не всем. Как Дмитрий Попов в это же самое время смог выйти на свободу? Вывод напрашивается следующий. Освобождению содействовал родной брат отца Дмитрия Степановича – Дмитрий Яковлевич Попов, занимавший в то время должность комиссара в Усть-Сысольском уисполкоме, до этого служивший священником, а в 1912 году ставший депутатом IV Государственной Думы от Вологодской губернии. О деятельности Д.Я.Попова в эти годы рассказывала газета «Северное эхо»: «Совдеп назначил комиссаром земства священника Д.Попова, предоставив ему неограниченное право смещать служащих земств не только по вольному найму, но и выборных. Получив такие полномочия, отец-комиссар сделал попытку войти в переговоры с земскими служащими, склонить их встать на работу, но потерпел фиаско. Тогда он решил использовать силы неиспробованные, обращается к студентам и находит отклик. На службу к большевикам поступило 8 студентов». В их числе был и племянник комиссара земства Дмитрия Яковлевича Попова – Дмитрий Степанович Попов. Как студент, еще не «нюхавший» жизненного пороха, безо всякой профессиональной подготовки мог с наскока не только заняться журналистской деятельностью, но и встать у руля газеты? Житейские университеты В автобиографии Дмитрия Степановича немало горьких признаний. «Родился я в Великом Устюге 2 августа 1896 года. В год моего рождения отец был псаломщиком. Дальше этого чина он не смог продвинуться. Отец был малообразованный и скверный человек, большой алкоголик. Особенно усилилось пьянство отца с года моего рождения. Он быстро покатился по наклонной плоскости и уже никогда не мог встать на ноги. После 5-6 месяцев его увольняли за пьянство. Он бросал семью и шатался без места иногда свыше года, а потом шел к архиерею, и тот после соответствующих нотаций и выдержки в монастыре давал отцу новое место, и только потому, что у отца была куча детей. Вскоре после переезда в село Чухлэм семья лишилась отца: он уехал в Сибирь и больше к ней уже не возвращался». На руках Лидии Ивановны Поповой (Поляковой) остались шестеро детей. Старшему – 15 лет, младшему – меньше года. Из Чухлэма много перетерпевшей, но энергичной женщине удалось перебраться в Усть-Сысольск. Здесь она добилась места просфорни с жалованьем в три рубля и саженью казенных дров, а ее детей признали сиротами. Долгие годы она давала «домашние обеды», стирала, шила, ее основными клиентами были учащиеся и политические ссыльные, которых в Усть-Сысольске в те годы было много. Всем детям заботливая и деятельная мать смогла дать образование. Дмитрий после церковно-приходской школы и Усть-Сысольского духовного училища обучался в Вологодской духовной семинарии. Во время летних каникул он давал уроки, а учебу на старших курсах совмещал с работой земского статистика, участвуя во всякого рода переписях. Лишь за осень 1917 года, работая в земских органах, смог заработать 75 рублей. Эти средства позволили поехать в Пермь и поступить на юридический факультет университета. Еще в 1915 году, после окончания четырех классов семинарии, он пытался осуществить эту мечту. Но воплотить ее тогда не дали семейные обстоятельства. Из 75 рублей большую часть – 50 рублей – пришлось выплатить за право обучения. Уже вскоре новоиспеченный студент остался безо всяких средств. Пришлось учиться и работать. За несколько месяцев студенческой жизни Д.Попов успел потрудиться писарем в казенной палате, счетоводом в кооперативе, приказчиком в студенческой лавочке. Одновременно, как признавался сам, «много митинговал». В результате, сдав половину экзаменов за первый курс, был вынужден возвратиться в Усть-Сысольск, где стал активистом Союза учащейся молодежи города. Тут-то и предложили недоучившемуся студенту взяться за организацию газеты. Позже Д.Попов писал, что предполагал заниматься лишь технической стороной, но на практике весь воз создания и выпуска газеты пришлось взвалить на себя. Советская власть только-только начинала проникать в бесчисленные российские медвежьи уголки. Предвестником грядущих масштабных перемен стал прибывший 15 июня 1918 года в Усть-Сысольск отряд красноармейцев под командованием С.Н.Ларионова. Он-то сходу и решил судьбу новоиспеченного редактора «Зырянской жизни», который не успел окончательно определиться в своих симпатиях, воззрениях, надеждах. Сомневающийся в правильности большевистского курса, редактор поменял работу на секретаря при уездном отделе народного образования. Здесь же в сентябре 1918 года было создано первое коми литературное объединение «Асъя кыа» («Утренняя звезда»). Одним из членов его оргкомитета стал Д.С.Попов. На фронтах Гражданской войны После начала военных действий на Севере, в январе 1919 года, Дмитрия Попова призвали на службу в Красную Армию, зачислили в штаб первого батальона Кай-Чердынского полка. В сентябре он впервые принял участие в боях с белогвардейцами под станцией Плесецкой. После ликвидации Северного фронта перебросили на Польский фронт. В мае 1920 года перевели в политотдел 18-й дивизии, назначив редактором дивизионной газеты «Смерть польской буржуазии». Вместе с полевым политотделом дивизиона участвовал в наступлении на Варшаву. В августе 1920 года Дмитрий Попов получил назначение в армейскую газету «Воин революции». На этой должности, в результате нападения прорвавшихся в тыл белополяков, получил ранение в руку, лечился в госпитале. Будучи по май 1921 года в Симферополе, участвовал в подготовке ежедневной газеты «Красноармейская правда». Позже здесь же трудился в редакции газеты «Красный Крым». Осенью 1921 года военная врачебная комиссия выявила у Д.Попова туберкулез легких. И лишь в марте 1922 года он дождался демобилизации. Позже, вспоминая свою работу в армейской прессе, он писал: «Работа моя всегда проходила среди партийных товарищей, и всегда, будучи беспартийным, я пользовался полным их доверием. Не раз я был очень не далек от того, чтобы вступить в ряды партии, но сознание того, что я недостаточно подготовлен для этого, останавливало меня. Так и остался беспартийным». После возвращения на родину Дмитрий Степанович вернулся в журналистику. В начале 20-х годов его материалы, подписанные псевдонимом Д.Чукломский, выходили на страницах газеты «Югыд туй». Одновременно в этот же период он исполнял обязанности корреспондента РОСТА – Российского телеграфного агентства. По инициативе Д.Попова с ноября 1921 года начала выходить газета «Коми кооператор» – орган Коми областного союза потребительской кооперации. С осени 1922 года корреспонденции Д.Попова в коми печати появляться перестали. Причина этого – представившаяся наконец-то возможность учиться. По путевке Коми обкома ВКП(б) Дмитрий Степанович едет в Москву, учится сначала в Плехановском институте народного хозяйства, затем в I государственном университете, который заканчивает в конце 1925 года «по экономическому факультету и банковскому циклу». Труды и тернии Студенты из Коми в те годы в Москве организовали отделение Общества изучения Коми края, на своих заседаниях заслушивали доклады по его экономике, бюджету, ископаемым богатствам. На одном из них с любопытным сообщением «Накопление торгового капитала в Коми крае до Империалистической войны» выступил Д.Попов. Еще с первого курса наш земляк стал работать стажером, а затем инспектором в Центральном сельскохозяйственном банке. После возвращения на родину Дмитрий Степанович работал в Комисельхозбанке, а когда его ликвидировали, перешел в Коми контору Госбанка. Здесь в 1932 году он становится заместителем управляющего. А в 1937 году его арестовывают. Д.Попов обвинялся по четырем статьям уголовного кодекса. Главным пунктом обвинения значился «буржуазный национализм». Если в 1918 году ему удалось избежать военного трибунала и лагерного срока, то теперь предстояло ответить и за «давние грехи». За «совершенное в 1918 г.» он получил четыре года поражения в правах. Но и в этой ситуации он нашел заступника. За Дмитрия на сей раз заступился проживавший в Москве брат Владимир. Ему с помощью нанятого адвоката удалось оспорить решение суда. В январе 1940 года постановлением Верховного суда РСФСР Д.С.Попова освободили из лагеря и реабилитировали. До начала Великой Отечественной войны он успел поработать в Коми конторе Госбанка. В январе 1942 года попал на Калининский фронт. Служил начфином в медико-санитарном батальоне, в роте связи и в эвакогоспитале. Летом 1945 года воевал в Монголии. Демобилизовали в январе 1946 года. Кроме Дмитрия Степановича воевали и три его брата. Двое вернулись с фронта живыми, а третий пропал без вести. Вернувшись в Сыктывкар, Дмитрий Попов продолжал служить на банковском поприще. В 1948 году ему присвоили звание «Советник финансовой службы II ранга». Все чаще давали о себе знать болячки. По рассказам родственников, немало здоровья отняли у него допросы с пристрастием в 1937 году. Но Дмитрий Степанович продолжал стойко держаться, много работал, помогал племянникам. Своей семьи у него не было, сопряженная с бурными событиями и бесконечными передвижениями жизнь разминулась с тихой семейной гаванью. В последнее время он проживал в одной из комнат на первом этаже в доме с мезонином, приобретенном конторой Госбанка по улице Бабушкина для своих сотрудников. Ушел из жизни Дмитрий Степанович Попов в 1952 году, не успев выйти на заслуженный отдых. Валентина СОВА, ученый секретарь Национального музея РК. |