| Дым Отечества |

29 января 2011 года |

Штучные зеки Новой земли/ Биографии многих обитателей режимного политического лагеря под Интой могли бы стать основой увлекательных романов

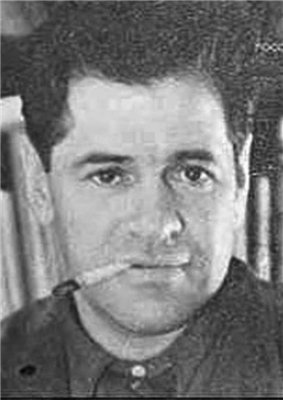

Похороны врача С.Молио. г.Инта. 1954 г. М.Коростовцев. А.Каплер.

М.Коростовцев.

А.Каплер.

Сборная по хоккею одного из инталаговских ОЛПов. Март 1955 г.

Священник Крувялис проводит тайное богослужение в п.Новая земля. 1954 г.

Лагерное прошлое нашего края продолжает таить в себе еще много нераскрытых, нерассказанных страниц. Немало тайн и у каторжного Минерального лагеря, базировавшегося в приполярной Инте. Наверное, мало кто из нас знает о существовании лагерного поселка особого режима под названием «Новая земля». Такой поселок возник в начале 1950 года в интинском Минлаге. Аналогия его названия со знаменитым островным архипелагом в Северном Ледовитом океане наверняка не прослеживается. Скорее всего, свое имя новое лаготделение, чьи узники были призваны освоить западное крыло Интинского угольного месторождения, получило без привлечения усилий и фантазии. Это была очередная «terra nova» – новая земля, которую с помощью подневольного труда предстояло преобразить, главным образом извлечь из ее недр уголек. Уже вскоре на Новой земле была построена шахта №11-12, впоследствии – «Западная». Этой уже исчезнувшей точке на карте Архипелага ГУЛАГ не дали кануть в вечность некоторые из его обитателей. Благодаря воспоминаниям бывших «новоземельских» зеков можно не только восстановить этапы зарождения поселка, его строительства, но и воссоздать галерею колоритных фигур, заброшенных когда-то сюда из разных точек мира. Приполярный Вавилон 28 декабря 1949 года начальник Инты полковник М.И.Халеев обратился в ГУЛАГ с предложением открыть при строительстве шахты № 12 лаготделение особого режима с наполнением в 1500 человек. Предложение было удовлетворено. Вскоре здесь развернулось строительство новой шахты, рассчитанной на ежегодную добычу угля в один миллион тонн. Шахта вступила в строй в начале 1954 года. Шестое лаготделение особого Минерального лагеря МВД СССР, которое между собой все называли Новой землей, в это время представляло собой поселок с добротными бараками в пять линий. Все они располагались параллельно лежневой дороге. Контингент поселка в 1949 году составляли 1355 заключенных. К концу 1954 года их количество выросло почти вдвое. Кого только не видела за пять с лишним лагерных лет Новая земля! На 30 декабря 1954 года большая часть ее обитателей состояла из украинцев – 343 человека. Чуть меньше значилось литовцев. Были тут поляки, немцы, молдаване, татары, евреи, армяне, грузины, венгры, румыны, болгары... Некоторые нации представляли, как говаривали здешние остроумные сидельцы, штучные экземпляры. К таковым относились американец, австриец, курд... Национальный состав этого Вавилона ХХ столетия неизменным не оставался ни на один день: его постоянно тасовали, кого-то куда-то переводили, привозили все новых «зека». Как и в каждом лаготделении, здесь были и свои «старожилы». «Агент» экзотических государств Одним из таких «ветеранов» Новой земли считался Марьян Яковлевич Коган-Шапшай. Тщедушный человек со впалой грудью с новичками благодушно рассказывал о фактах своей биографии. Вырос он в центре Москвы, на Волхонке. При НЭПе юный Марьян весело прожигал жизнь среди золотой столичной молодежи. Он подавал большие надежды в музыке и охотно развлекал беспечных подружек и приятелей виртуозной игрой на фортепиано. Жизнь казалась сплошным праздником. Его отец, известный ученый Яков Коган-Шапшай (имя Когана-Шапшая-старшего одно время в Москве носил Московский электротехнический институт), должно быть, понимал, какое будущее может ожидать его отпрыска, предлагал жене послать сына в Париж, к дяде. Мать юноши наотрез отказалась расстаться с любимым чадом. Вскоре худшие опасения отца подтвердились: на компанию юных «прожигателей жизни» обратили внимание чекисты, молодых людей арестовали. Марьяна сослали под Новосибирск, и с тех пор он не вылезал из мест не столь отдаленных. В неволе несостоявшийся музыкант провел почти полжизни. Последний раз его арестовали в конце 40-х годов, когда он томился в уральской ссылке и даже с винтовкой без единого патрона охранял пленных немцев. Он понимал, что ссылка кончится новым сроком, и страстно мечтал побывать в Москве. У него созрел остроумный план, который в итоге на несколько дней привел его в город юности. На очередном следствии Марьян стал безропотно признавать все обвинения, причем выдал органам и массу новой информации. В ходе допросов выяснилось, что ссыльный Коган-Шапшай на Урале выполнял задания секретных служб Доминиканской Республики, Коста-Рики, других экзотических стран. Следователи от своего подследственного впервые услышали о существовании некоторых островных государств Карибского бассейна. Стало ясно, что в их сети попала «крупная рыба», которую следует отправить в центр, на Лубянку. Так сбылась заветная мечта Марьяна Яковлевича. В Москве без особых усилий установили, что хоть перед ними и закоренелый враг народа, однако его контакты с разведками стран Центральной Америки все-таки сомнительны. Коган-Шапшай получил очередные десять лет и был отправлен на Север, в Инту. «Социально вредные» и «социально опасные» В начале 50-х годов в Минлаг хлынул поток евреев. Многие из них отличались острым умом, широкой образованностью, интеллигентностью. Этими качествами, а также умением располагать к себе людей был щедро наделен Алексей Яковлевич Каплер, один из немногих здешних заключенных, имеющих срок по бытовой статье (СВЭ – социально вредный элемент). Его любили солагерники, хотя среди них находились и знатоки истории, напоминавшие, что выдающиеся фальсификации «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» – дело его рук. Перед Интой Каплер почти пять лет провел в Воркутлаге, в 1948 году освободился и тут же получил новый пятилетний срок, отбывать который отправили в Инту. Здесь он оставался до лета 1953 года. Полученные еще на воле водительские права позволили ему занять непыльное место лебедчика. В будке, где сидел лебедчик, Каплер, бывало, просматривал киносценарий о великой русской актрисе Марии Ермоловой. «Детским» сроком – пять лет лагерей – помимо Каплера выделялся Иосиф Мачарет, возглавлявший местное БРИЗ (Бюро рационализации и изобретательства). В штате бюро значился лишь один Иосиф Григорьевич. На воле его объявили социально опасным элементом (СОЭ). В чем для общества выражалась его опасность, Иосиф не догадывался. Его задержали как-то вечером у Арбатских ворот в Москве, где ему назначила встречу знакомая дама. Позже выяснилось, что в то самое время по Арбату должен был проезжать его великий тезка. Праздношатающийся гражданин не мог не заинтересовать агентов в штатском. Полковнику Леониду Юлиановичу Звонову – шестой десяток, на работу в зоне он не ходит по возрасту. Звонов связал свою судьбу с Советами еще в годы Гражданской войны, когда был членом губкома комсомола в Одессе. В блокаду Ленинграда политработник Звонов служил в штабе Ленинградского фронта, часто встречался со Ждановым. В доверительных беседах в Инте Леонид Юлианович вспоминал, что вождь ленинградских коммунистов всю блокаду питался, как в мирное время, и совсем не ощутил ее ужасов. Жданов любил апельсины, их ему доставляли даже зимой 1941-1942 годов, вероятно, по Дороге жизни, когда сотни тысяч жителей осажденного города умерли от голода. Говорил Звонов и о том, что засиделся в полковниках. Вместе с группой старших офицеров его однажды представили к очередному воинскому званию. Однако Леонид Юлианович засомневался в том, что ему удастся надеть генеральский китель. Начальник Главного политуправления Наркомата обороны А.С.Щербаков слыл антисемистом и не допускал евреев в ряды советского генералитета. Опасения подтвердились, в сообщении из Москвы фамилия Звонова отсутствовала. И все же его пригласил на банкет в честь новоиспеченных генералов сам Жданов: «Что вы, Леонид Юлианович, завтра и на вас придет бумага», – успокаивал он расстроенного офицера. Когда же в штабе убедились, что генеральское звание проехало мимо Звонова, по обыкновению мрачный Жданов буркнул: «Что поделаешь? Там, в верхах... Они все могут». После войны Звонов жил в Ленинграде, читал лекции в военной академии. Тем временем в стране развернулась борьба с космополитами. Старый коммунист Звонов был уверен, что Сталин не знает о вопиющей несправедливости, и решил действовать. По дороге на северокавказские курорты он опустил анонимные письма вождю. В них верный член партии сообщал о грубом произволе в отношении евреев. Так продолжалось несколько лет, пока к Звонову не пришли ночью и не увезли в большой дом на Литейном проспекте. Подследственный с негодованием отверг предъявленные ему обвинения. Тогда органы отправили его в Москву. На Лубянке арестованному показали подшивку его «анонимных» писем на высочайшее имя. Их содержание и вменялось в вину старому коммунисту. Изумленный Звонов сдался и признал свое авторство. А через десять дней он получил десять лет. Минлаг подействовал на Звонова в определенной мере отрезвляюще. «Какой же я был балда, нашел кому писать, – признавался он. – А у меня должна была книга выйти, «Ленин и естествознание». Жаль, не успел закончить». Прорицатели и фокусники Яков Львович Вайсман был в числе немногих счастливчиков, кому в заключении удалось устроиться по специальности. В Москве он руководил отделом в министерстве, давно научился находить проходы в бумажных завалах, умел лавировать в бесчисленных постановлениях и инструкциях. Столичный опыт пригодился ему и в Инте, где он стал бухгалтером на шахте. Вайсману заступничеством был обязан не один арестант. Здесь находились и такие заключенные, которые за долгие годы неволи разучились улыбаться. Анархист Николай Робертович Ланг начал свое «путешествие» по ГУЛАГу еще с 20-х годов. Он считал, что Берию неминуемо постигнет участь его предшественников. Когда это свершилось, он невозмутимо изрек: «Я давно знал, что тем и кончится». Почти все западные украинцы на Новой земле имели сроки по 25 лет лагерей. Даже в зоне, где земляки традиционно отличались спайкой, бандеровцев выделяла редкая сплоченность. Они и работать предпочитали без иноплеменников, избегая принимать их в свои бригады. Это не означало, что к другим заключенным они относились с неприязнью. Наоборот, общая беда сближала даже тех, кто в минувшую войну стрелял друг в друга. Одну из бригад в лаготделении возглавлял украинец по фамилии Вашай. Он же верховодил бандеровцами в штрафном изоляторе. Лысый, среднего роста, с косящими к приплюснутому носу глазами, Вашай пользовался репутацией сильного человека, к нему тянулись соплеменники. Москвичи и ленинградцы группировались вокруг авиационного инженера Гаврилы Петровича Лаврова. В глаза его назвали Геннадием Петровичем. На завидное место каптера Лавров попал из-за хромоты: он мог ходить, только опираясь на палку, а еще из-за маленького срока – всего семь лет. Каптер был заметным человеком в лагпункте, многие искали и находили в нем покровительство и поддержку. В пасть ГУЛАГа попадали и рабочие, и министры. Заключенные с редкими специальностями превращались в рядовых грузчиков и землекопов, в лучшем случае – дневальных. Их недюжинные способности не находили в лагере иного применения. Впрочем, бывали исключения. Цирковой артист из Риги Виктор Брониславович Барсук нашел себя в зубном протезировании. В лагпункте не было протезиста, и Барсук, формально числясь техником, фактически работал и за врача. Ловкий фокусник творил настоящие чудеса. Обходясь лишь кузнечным инструментом, он умудрялся выковывать стальные коронки. В зоне, как и на воле, всегда есть желающие стать дантистами. Кстати, Барсук в интинском лагпункте поколдовал и над зубами А.Каплера. Шофер Михаил Сергеевич Иванов, в прошлом член партии, попал сюда после плена. В режимном лагере он считался опасным из опаснейших. Всему виной была его кипучая натура. Стоило Михаилу Сергеевичу хоть краем уха услышать, что рядом появилось тайное общество, как он, можно сказать, из кожи вон лез, чтобы попасть в авангард зародившегося движения. Простая душа не догадывался, что энергия бурлит не только в нем, лагерь напичкан осведомителями, а подпольные организации и даже временные правительства создаются с легкой руки «эмгэбэшников». На приманку органов как раз и попадали такие наивные люди, как Михаил Иванов. Например, за годы заключения Михаил Сергеевич успел дважды заполучить портфель министра: первый раз – иностранных дел, а второй – внутренних. В результате неуемной политической активности он прочно занял в лагпункте место ассенизатора. Даже на общие работы выводить его было запрещено. Гримасы воли и неволи В стремлении хоть на время уйти из серой мглы буден зеки обивали пороги поликлиники, находились и желающие лечь под нож. Заключенные договаривались с заведующим хирургическим отделением больницы Христофором Николаевичем Ардуяном и ложились на операции. Одним удаляли слепую кишку, другим делали обрезание. Христофор Николаевич пользовался репутацией отличного хирурга, и заключенные смело отдавали себя в его опытные руки. Ардуян был уроженцем Владикавказа, кандидатом медицинских наук. В 1922 году окончил Донской университет, после чего заведовал в больнице города Орджоникидзе сразу двумя отделениями – хирургическим и гистологическим. С начала Великой Отечественной войны стал ведущим хирургом медсанбата. В ноябре 1941 года часть, в которой он служил, попала в окружение. Из плена доктор Ардуян бежал, снова был зачислен в ряды Красной Армии, дошел до Берлина, расписался на рейхстаге. После демобилизации был избран ассистентом кафедры общей хирургии. В августе 1949 года его арестовали, а в марте 1950-го за нахождение в плену вынесли оглушительный приговор – 25 лет лишения свободы. Это при том, что на фронте он был удостоен двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени. К счастью, для талантливого врача срок завершился уже четыре года спустя: в 1954 году его амнистировали и реабилитировали. Минеральный лагерь 50-х годов, несмотря на особо строгий режим и тяжелую работу в шахтах, перестал быть лагерем смерти. Хотя фактически такими погибельными местами в это же самое время продолжали оставаться многие советские лагеря: в них списочный состав обновлялся два-три раза в году. Очевидно, основатели Минлага посчитали нецелесообразным за два-три месяца превращать здоровых людей в «лагерную пыль», как бывало на золотых приисках Колымы или на урановых рудниках Новой Земли в Северном Ледовитом океане. Руководители Инты в меру возможностей создавали для заключенных более-менее сносные условия для существования, размещали их в добротных бараках, построенных их же руками, отапливались бараки углем. Заболевания цингой в описываемое время здесь были редки, считалось, что от нее спасает перец, который добавляли в баланду. В Минлаге жизни узников уносили не голод и холод, а несчастные случаи на шахтах, происходившие ежегодно. Люди гибли от обвалов, взрывов гремучего газа. Почти вся, с позволения сказать, техника безопасности в Новой земле обеспечивалась одним человеком. Павел Алексеевич Веденцов следил за тем, чтобы в шахты не проносили табак и спички, его специальность так и называлась табакотрус. Веденцов отличался веселым нравом, лишь улыбался и хлопал по плечам многочисленных подопечных, целиком полагаясь на их сознательность, и не утруждал себя неприятной процедурой обыска. Петра Алексеевича знали как недюжинного рассказчика и фантазера. Занимательные истории из жизни офицера русской армии – он утверждал, что до революции был штабс-капитаном – любили слушать и шахтеры, и строители. Олповские корифеи Александра Николаевича Крюкова раздавило клетью в шахте. На воле он был ученым-лингвистом и в заключении занял обычное для человека своей профессии место дневального у начальника шахты. Жил Александр Николаевич и на поселении. Там его часто принимали за священника, и бабы носили к нему крестить детей. В последний раз он сел за неудачную попытку перейти финскую границу. Годы лишений сказались на его психике. В Инте Крюков выдавал себя за чудом избежавшего смерти царевича Алексея. На свое имя он не реагировал и, только когда к нему обращались «Алексей Николаевич», живо отзывался: «Слушаю вас, сударь». Крюкову повезло со сменщиком. Им был крупный специалист по истории и языку Древнего Египта профессор Михаил Александрович Коростовцев. Ученые обрели друг в друге хороших товарищей. Они драили полы, выносили мусор – только такая работа и была им по силам. А чуть появилось свободное время – занимались латинским, древнеегипетским языками. Крюков, если не считать разговоров о его родословной, казался вполне нормальным, интеллигентным человеком. Михаила Коростовцева привезли в лагерь из-за моря. Еще во время войны он был направлен корреспондентом ТАСС в Египет, одновременно представлял там Академию наук СССР по гуманитарным наукам. Однако заграничная командировка завершилась досрочно. Пригласив чету Коростовцевых на советский корабль, их арестовали. По возвращении в Россию обоим дали по 25 лет за шпионаж. Жена Михаила Александровича сидела в Мордовии, ей Коростовцев регулярно пересылал свои скудные заработки. Египтолог Коростовцев, лингвист Крюков, экономист Некрасов, математик Лурье и еще несколько узников образовали кружок и, как могли, старались отгородиться от тягостной действительности. Их солидная эрудиция порождала интересные споры. Свои взгляды каждый обосновывал теоретически, подкрепляя ссылками на авторитеты в научном мире. На все, кроме одного – самого главного в СССР в те годы. Дети Арбата и Краснодона Приезд одного из новичков доставил, хоть и ненадолго, хлопот дантистам Новой земли. Алексея Михайловича Чепелева привели в 6-й ОЛП зимой, когда над тундрой играло северное сияние, а заключенные в обширной зоне возле шахт охотились на белых куропаток. Птиц ловили руками в снегу, куда они ныряли на ночлег. Их мясо хотя и было жестким и отдавало хвоей, разнообразило скромный невольничий рацион. Чепелев, военный врач-стоматолог, закончил войну в Германии капитаном и вскоре демобилизовался. В Москве он занялся частной практикой. В своей квартире устроил зал ожидания и, чтобы пациенты не скучали, всегда держал для них газеты и журналы, в том числе немецкие. Он привез их из-за границы. К сожалению, доктор не удосужился посмотреть, что за литературу он предлагает пациентам, и рисунок в одном из трофейных изданий дорого обошелся ему. Кто-то донес на врача, и тот вместе с журналом очутился на Лубянке. Только там Чепелев увидел проклятую страницу и сразу понял, что его песенка спета. Картинка, назовем ее «Путь к коммунизму», потянула на десять лет. Знакомый с русской живописью XIX века читатель легко представит себе злополучный шедевр, если узнает, что основой его сюжета послужило полотно И.Репина. Произведение неизвестного немецкого мастера уж очень походило на «Крестный ход в Курской губернии» знаменитого художника. Нашлось на нем место и для Сталина с нагайкой, занесенной над русским народом. В 6-м ОЛПе Чепелев рассчитывал на место протезиста, но все его попытки занять теплое местечко потерпели фиаско. Оставалось смириться с определением на общие работы. Были на Новой земле и свои художники – Борис Рыхлик и Георгий Стаценко. Последний успевал работать на сторону, и его миниатюры с видами севера находили спрос у заключенных. Они превращали пейзажи Стаценко в почтовые открытки и рассылали их по домам во все концы страны. Стаценко до Инты жил в Краснодоне и близко знал героев нашумевшего романа Фадеева, со многими из них он учился в школе. При немцах отца Стаценко избрали бургомистром, и для него тоже нашлось место на страницах «Молодой гвардии». В общем, вся драма подпольной организации происходила на глазах у юноши. Впоследствии отцу дали 20 лет каторги, а сыну, очевидно, за отца – 25 лет спецлагерей. Иногда сюда привозили каторжников – заключенных, попавших под указ Сталина от 1943 года, когда коммунисты возродили каторгу. На полгода в лагпункте Новая земля задержался 20-летний москвич Сергей Лебедев. Он вышел из той же среды, что и известные ныне дети Арбата А.Рыбаков и Б.Окуджава. Рос в интеллигентной семье, в 30-е годы лишился родителей, несколько лет провел в детском доме для детей врагов народа. На фронте Сергей попал в плен. Немцы постарались открыть ему глаза на режим в Кремле. От них Лебедев услышал про то, о чем лишь смутно догадывался. Он решил отомстить за родителей. Его зачислили на службу в Абвер. Сергей вылавливал советских агентов-парашютистов. «Отплатил я за родителей сполна», – вспоминал каторжник Лебедев. Месса за здравие Отдельного рассказа или хотя бы упоминания достойны еще десятки и десятки колоритнейших персон Новой земли. Немалые сроки здесь отбывали русские и литовские священнослужители. Последние в 50-е годы здесь проводили тайные богослужения. Инженер-энергетик Винцас Селекис до 1940 года являлся руководителем организации «Литовское католическое действие». После войны был депортирован из Литвы и отправлен в Инталаг. В лагере он заболел заражением крови от раны на пальце руки, который хотели ампутировать. Тогда он попросил литовского священника отслужить мессу за его выздоровление, и сам при этом тоже молился за свое исцеление. Вдруг почувствовал сильную боль в лимфатическом узле под мышкой больной руки. Как оказалось, это знаменовало выздоровление, палец ему не отрезали. После освобождения в конце 50-х годов въезд в Литву Селекису был запрещен, и он проживал в Даугавпилсе. Американцу Терещенко, увы, вырваться из тисков Новой земли было не суждено. Обстоятельства его ареста и осуждения остаются неизвестными. По имеющимся сведениям, он был боксером. В 6-е лаготделение Минлага его привезли в 1952 году. Не выдержав неволи, он покончил жизнь самоубийством, вырвав у охранника винтовку. В середине 50-х годов ряды зеков наконец-то начали редеть и в этой юдоли неволи и страданий. Однако уехать никому не разрешалось, вчерашние заключенные селились рядом с лагпунктом: занимали пустовавшие бараки. Зона стала уменьшаться. Переставили забор, перетянули колючую проволоку, еще часть бараков отдали поселенцам, ссыльным и тем, кто после освобождения остался в Инте добровольно. Часто ехать им было некуда да и не к кому. Дни 6-го ОЛПа были сочтены. Интинская Новая земля осталась жить лишь в мемуарах, ставших по огромному количеству упоминаемых на их страницах имен своеобразным мартирологом. Николай МОРОЗОВ, историк. Иллюстрации для этой публикации взяты из книг: Л.Ситко, Б.Левятова-Селиверстова, А.Туркова, А.Истогина «Инталия», Л.Вилютиса «Likimo mozaika», А.Аппельбаум «GULAG». |