| Дым Отечества |

25 декабря 2010 года |

На страже стратегических запасов/ Солдат Михаил Попов в годы войны охранял грузы, поступавшие по ленд-лизу

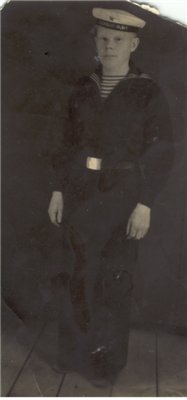

г.Мурманск. 1948 г.

Одной из самых значительных дат уходящего года стало 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. На страницах приложения «Дым Отечества» к этой знаменательной дате была приурочена серия публикаций «Они сражались за Родину». В сегодняшнем выпуске мы завершаем этот цикл. Герой последнего материала, как и всех 11 предыдущих, – ныне здравствующий ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк. Уже немного осталось их среди нас, живых свидетелей тяжелой, долгой, кровопролитной войны, вынесших на своих плечах все, что сопутствовало военному лихолетью. Прошедшая дата могла бы связать воедино их судьбы и подвиги, если бы удалось записать, собрать вместе рассказы всех живущих фронтовиков. Свою лепту в эту пока еще так и не созданную летопись постарались внести своими материалами и мы. Михаил Попов повестку ехать на фронт получил осенью 1943 года. В селе Выльгорт Сыктывдинского района

в числе других новобранцев он предстал перед членами военкоматовской комиссии. «Попов, тебе же всего

17 лет, призыву ты не подлежишь», – обратилась к нему какая-то женщина из комиссии. Другого эти слова, может быть, и обрадовали. А его – огорчили. Парнишка стал упрашивать комиссию, чтобы его обратно домой

не отправляли, а взяли на фронт. «Тут все мои друзья.

Они воевать поедут, а я, выходит, нет. Как же

я без них?» – по-мальчишески недоуменно и обиженно выставлял он свои «железные» аргументы.

И добился своего. Комиссия закрыла глаза на его несовершеннолетний возраст и отправила воевать. В голодном тылу Если разобраться, Михаил Антонович Попов – и участник войны, и труженик тыла в одном лице. Перед началом Великой Отечественной войны в родном Ыбе закончил он пятый класс. О том, чтобы пойти в 6-й класс, не было и речи. Отца забрали в лагерную охрану, увезли в Ухту. Матери-колхознице четверых детей прокормить стало не под силу. Двести граммов хлеба, которые выдавали в колхозе на трудодень, не заглушали голод, а, наоборот, раззадоривали аппетит. На одном нутряном желании – поесть – сходились, сосредотачивались все мечты. В конце осени 1941 года Миша с такими же, как он, пацанами нанялся на лесоповал. Лесоучасток располагался в 50 верстах от Ыба. Деревья лучковыми пилами валили взрослые. А мальчишки на колхозных лошадях вывозили лес к речке Лопъю. Тяжелый труд оплачивали им повышенной взрослой пайкой – давали 800 граммов хлеба. Весной ненадолго вернулся домой. Но голод снова погнал из колхоза в лес. На этот раз и лучковую пилу пришлось опробовать в деле. Потом снарядили на катку леса в устье Лопъю. Чтобы молевой сплав проходил без заторов, на всем протяжении реки дежурили группы охраны. С несколькими ребятами в одной такой группе оказался и Миша. Жили в лесу, в шалаше. Голод доводил до исступления. Еле живые вернулись в село. Перед призывом на фронт последним местом тыловой работы для Михаила Попова стал Слободской рейд. С помощью тяжелых стальных тросов со сверстниками сооружали на реке «кармашки» для бревен, которые затем поднимали на берег, везли на распиловку на лесозавод. К тяжелой мужской работе 16-летний Миша уже попривык. Вот только бы еще голод побороть. Не получалось... Сплаврейдовских рабочих кормили в столовой. «На первое – щи, на второе овощи», – шутили они, учуяв на подступах к точке общепита запах от травяного варева. Суп всегда состоял из крапивы и щавеля, которые привозили охапками с противоположного берега. Над большими кастрюлями, томящимися на плите, нависала труба. Сверху донизу она была облеплена тараканами. Усатые твари всегда плавали и в тарелках с щавелевым супом. «Война все спишет», – видимо, так рассуждало руководство столовой, нисколько не заботясь о своих посетителях, и без того ослабленных тяжелой работой. На Мурманск Дорога на фронт для 17-летнего Попова растянулась почти на месяц. Его спутниками снова стали голод и холод. До сих пор удивляется, как не затерло льдами небольшую посудину – пароход «Степан Разин», – набитую, как сельди в бочке, новобранцами. В Айкино, куда пристали, для ночлега отвели барак, где до них обретались заключенные. Зашли вовнутрь – а там даже печки нет. На улице же белые мухи кружат. Голь, не зря говорят, на выдумку богата. Нашли где-то помятую бочку, подвернувшуюся железку приспособили под трубу. Отогрели на ночь холодный дом. На десять дней в Котласе застряли. Новобранцев привлекали разгружать баржи с картошкой, собирать по берегам реки хлам на дрова. Наконец, повели в баню. Разделись донага, зашли в моечную. А там холод собачий. Повернули краны – оттуда вместо кипятка течет студеная, как лед, водица. «Замерзли до чертиков. Диву даюсь, как только тогда не заболел. Молодость, видимо, не дала согнуться», – рассуждает сейчас Михаил Антонович. Студеный пар в котласской бане был лишь первым в череде испытаний холодом. В телячьем вагоне, куда погрузили призывников, пронеслось, что направляются к Мурманску. Эшелон ехал медленно, только в ночное время. Передвигаться днем было небезопасно, «железку» бомбила вражеская авиация. Мурманск предстал перед глазами Михаила Попова черным, дымящимся, безжизненным. Передвижение по его разрушенным улицам и прилегающим населенным пунктам ограничивалось ночными часами. В одну из ночей привели в поселок Роста, определили в учебный батальон. Сельский паренек здесь впервые увидел и научился пользоваться разными видами оружия. Трехмесячная учеба завершилась неожиданно. Их спешно погрузили в машину, куда-то повезли. «Приехали!» Конечная точка маршрута представляла собой две высокие горные вершины и неказистое строение у подножия одной из них. Солдаты недоуменно оглядывались. Ноги в обмотках и спины под шинелями тут же проверил на прочность пронизывающий до косточек сиверко. Старшина привел в замаскированную землянку, где находилась группа офицеров и солдат. «Ну что, служивые, давайте обед готовить», – скомандовал он. С этими словами выволок откуда-то замерзшую картошку. Солдатские будни «Северные яблоки» составляли рацион не только этой группы солдат, очутившихся у кромки залива, «зажатых» двумя высокими сопками. Второй хлеб был главным компонентом меню большинства солдат, защищавших Заполярье. Но Михаил Попов за два года службы ни разу не видел картошки, так сказать, в обычном, нормальном виде, вся она была перемерзшая, стуженая-перестуженная. Картофель, как и другие овощи, и хранить было негде, их вываливали прямо на снег. В закромах под открытым северным небом овощи и хранили, отсюда же они попадали на солдатский стол. Правда, перед этим, еще до основной варки, картофель сначала поливали кипятком, а затем, соскоблив кожуру, погружали в холодную воду. Михаил Попов наряду с этими премудростями солдатской кухни здесь, возле сопок, постиг множество других уроков. Как выяснилось, перед их взводом стояла задача принимать и отпускать мазут, для хранения которого в предгорьях сооружался гигантский котлован. Стратегически важную продукцию доставляли в Советское Заполярье караваны судов из Западной Европы и Америки. На рытье котлованов работали преимущественно киргизы. Почва в этих местах была настолько твердая, герметичная, что решили обойтись без опалубка, привозимый мазут разливали прямо в природный резервуар. Сверху его покрыли досками с толем, залили гудроном, для маскировки наверху «посадили» деревца. Для заправки морских кораблей мазут забирали с помощью труб и вентилей, бочки грузили на небольшой трофейный танкер, который имел возможность подойти к берегу вплотную. В суровые военные зимы на стратегическом объекте то и дело случались аварии, лопались трубы, тонны мазута вытекали в море. Но в 1944 и 1945 годах уже было налажено бесперебойное обеспечение армии топливом. По железной дороге сюда в немалом количестве поступала и ухтинская нефть. В горах же, замаскированные от вражеской авиации, находились огромные интендантские склады. Эту часть побережья в 1943-1944 годах охраняло множество зенитных установок, делая ее недоступной для авиации. Поэтому бомбежки их миновали. Фронтовое братство Кладовщиков и взвод охраны не раз «срывали» со стратегического объекта на разгрузку кораблей, пришедших северными морями из западных стран. Суда и экипажи добирались до мурманских берегов потрепанные, со следами от фашистских бомб, мин, снарядов. От напряжения и усталости моряки иногда еле держались на ногах. Это не мешало им искренне приветствовать советских солдат. С палуб кораблей встречающим матросы бросали пачки сигарет, плитки шоколада. Помогали во время выгрузки. Многим нашим солдатам, в том числе и Михаилу Попову, было в диковинку видеть ленд-лизовский провиант: большие запаянные банки с мясными деликатесами, пласты копченого сала величиной в столешницу... Кое-что из выгружаемого богатства перепадало и солдатам-грузчикам. Солдатские будни складывались из десятков сиюминутных дел и задач. Склады построили, а жилья для работающих на них не предусмотрели. Привезли палатку, установили в ней буржуйку. Встал вопрос: чем топить? На много верст – ни деревца, ни кустика. Завезли уголь. Один из солдат всю ночь дежурил возле буржуйки, подкидывал в топку уголь. Утром просыпаются – друг друга не узнают. От копоти лица черные, только зубы блестят. Из валунов, вынутого из толщи земли торфа, подвернувшихся досок соорудили жилище понадежнее. Сюда уже не проникал колючий сиверко. Михаил Антонович признается, что, несмотря на суровый климат, ни разу за все годы войны они не пробовали так называемых наркомовских сто грамм. Без них отметили и Победу. В это майское утро все вокруг ухало, тарахтело, грохотало, а на небе между сопками то появлялись, то исчезали гирлянды праздничных фейерверков. От деда к внукам Один за другим отправлялись домой однополчане. Сначала «старики», потом пришел черед и молодежи. А 19-летний фронтовик Михаил Попов продолжал нести службу на скалистом берегу. Еще пять лет после окончания войны он стерег стратегические запасы, сосредоточенные в подземных кладовых Заполярья. Три последних года приезжал в краткосрочные отпуска домой, в Ыб. Наконец увиделся с родными, повидался с отцом, которого уже в 1953 году не стало. После демобилизации приехал в Сыктывкар, работал рулевым на самоходном пароме, шофером. Затем 27 лет трудился в аэропорту. Построил дом в Лесозаводе, с женой Антониной Ивановной вырастили двух дочерей, племянника. Простой, скромный, трудолюбивый человек, Михаил Антонович старался никогда не привлекать к себе внимания, отмахивался от знаков внимания к себе как к фронтовику. Между тем даже одна-единственная встреча с ним для собеседника заменит немало «умных» книг. Даже в свои 84 года ветеран сохранил трезвый взгляд, ясную память, его рассказам о войне, насыщенным множеством фактов, деталей, нюансов, нет цены. Но вся аудитория фронтовика – его близкие, для которых война мужа, отца, деда стала за десятки лет и их войной. Анна СИВКОВА. |