| Дым Отечества |

30 октября 2010 года |

Хранитель древностей / Сергей Попов первым приоткрыл завесу над казахстанским периодом жизни И.А.Куратова, а также стал признанным знатоком Южного Урала

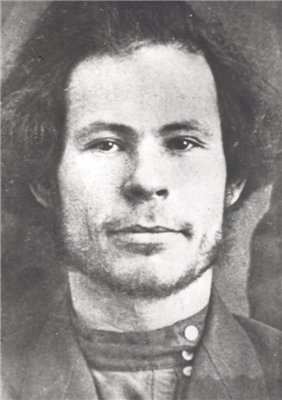

1933 год.

С.А.Попов. 1948 г.

Сергей Попов (крайний справа во втором ряду) - студент МГУ. 1930 г.

ВДНХ в миниатюре, развернутая в павильоне республиканского краеведческого музея в Сыктывкаре. 1931 г.

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Сергея Александровича Попова, одного из когорты первого поколения коми интеллигенции, одного из первых директоров республиканского краеведческого музея.

Его имя сегодня, к сожалению, известно лишь узкому кругу исследователей, а если быть точным – незаслуженно забыто. Одна из причин этого – Сергей Александрович более полувека прожил вдали от родины.

Но где бы ни находился этот незаурядный человек, подвижник краеведения, писатель, публицист, он везде оставил о себе память,

в каждом уголке страны сделал значительные исторические открытия. Родом из Визинги Сергей Попов родился 8 октября 1905 года в селе Визинга. Здесь в это время служил полицейским урядником его отец. После церковно-приходской школы продолжил обучение в Усть-Сысольской гимназии и в педагогическом техникуме повышенного типа. С 1925 года работал в школе, затем поступил в I-й Московский государственный университет на этнографическое отделение историко-философского факультета. Собранные им в это время в московских архивах материалы позже публиковались в популярных в то время в нашем крае журналах «Коми му» и «Записки Общества изучения Коми края». Летом 1928 и 1929 годов Сергей Попов принимал участие в диалектологических экспедициях в коми села под руководством выдающегося ученого Алексея Сидорова. Завершить обучение в университете ему не удалось. Согласно одной из версий с последнего курса Попова отчислили из-за соцпроисхождения: отец-урядник был признан «классовым врагом». ВДНХ в Сыктывкаре В 1931 году Сергей Александрович получил назначение заведующим Коми областным музеем. За 2,5 года работы на этой должности ему удалось заметно оживить музейную жизнь. Здесь открылся сельскохозяйственный отдел с опытным акклиматизационным участком, строились планы по обустройству ботанического сада и природного заповедника, пасеки, искусственных водоемов для разведения рыбы. Именно С.А.Попову в 1931 году было поручено устройство масштабной юбилейной выставки, приуроченной к десятилетию Коми автономной области. Эту экспозицию можно было сравнить с ВДНХ в миниатюре. Продукция местных предприятий, макеты и модели нефтяных вышек, жилых зданий, производственных цехов, железнодорожных мостов, дорог-ледянок, техники, изделия из соломы монахинь Кылтовского монастыря... Чего только здесь не было представлено. Наряду с экспозиционной, собирательской и экскурсионной работой энергичный директор много сил отдавал научным изысканиям. Причем спектр его научных интересов был очень широк – от изучения художественных произведений до традиционных форм жизнедеятельности, например, оленеводства. На всех наработках и планах поставил крест 1933 год. Сергей Попов был арестован и выслан на три года в Казахстан. След поэта Ссылку отбывал в Алма-Ате. Сначала работал корректором в газете «Казахстанская правда», а затем удалось устроиться научным сотрудником в Центральный музей Казахстана. В тот самый музей, о котором убедительно и интересно рассказал в романе «Хранитель древностей» писатель Юрий Домбровский. «Я пробыл там три года старшим научным сотрудником, – писал он, – и делал все, что мне поручали: ездил в экспедиции и командировки, разрывал курганы, описывал древние черепки, диктовал дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира, неосторожно попавшим в музей, от николаевской копейки до летучей собаки с Яванских островов, делал еще сотню дел, больших и малых, нужных и ненужных...» Будущий писатель, автор широко известных романов «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей», высланный в начале 1930-х годов в Алма-Ату, в чьем-то повторил судьбу нашего земляка Сергея Попова. Возможно, что они встречались, знали друг друга. Работа в музее дала Сергею Александровичу возможность познакомиться с фондами Центрального архива Казахстана. Он знал, что здесь надо искать. Конечно же, документы, оставшиеся от службы в Верном (бывшее название Алма-Аты) основоположника коми литературы Ивана Алексеевича Куратова. Это был не праздный интерес. Еще обучаясь в педтехникуме Усть-Сысольска, он вместе с преподавателем Алексеем Сидоровым предпринял экспедицию по селам Ижмо-Печорского края по выявлению состояния архивов и библиотек. Тогда же в селе Троицко-Печорск они обнаружили пять книг с пометкой «Библиотека Ивана Куратова». Их доставили в Усть-Сысольск, передали в областной музей. В июле 1939 года в Коми обком ВКП(б) поступила научная справка «К истории И.А.Куратова», подписанная научным сотрудником Центрального музея Казахстана Поповым. На пяти страницах машинописного текста излагались неизвестные ранее сведения из биографии первого коми писателя. Так, наверное, и остался бы безвестным научный сотрудник казахстанского музея Попов, если бы к машинописному тексту не прилагался оригинал с правками и подписью автора: «С.А.Попов». Конечно же, это был не кто иной, как сосланный в Алма-Ату бывший директор Коми республиканского музея. Его вклад в куратоведение уже в то время высоко оценил его бывший наставник А.С.Сидоров. От Пугачева до Пушкина В 1938 году Сергея Александровича перевели в Петропавловск-Казахстанский, где он также работал в местном краеведческом музее. После начала Великой Отечественной войны в составе строительного батальона направлен в Томск, затем в Челябинскую область на строительство плотины и гидростанции. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну». Осенью 1946 года Попов перебрался в Оренбург, где два года спустя вновь ступил на привычную стезю – стал работать научным сотрудником в областном краеведческом музее. Краеведа увлекли древности Оренбуржья, а их изучение стало главным делом его жизни. За 40 лет, что Сергей Александрович провел в этом крае, он стал признанным знатоком местной истории и одним из самых авторитетных его исследователей. Более всего Попова интересовало заселение Оренбуржья. Свои походы по здешним селениям он подкреплял архивными документами. Получались увлекательные научно-познавательные исследования. Одно из них – по пугачевским местам Оренбуржья. Собирая материалы по этой теме, Попов повторил путь повстанцев от Илека до Оренбурга, а затем от Орска до Оренбурга. В связи с 200-летием Пугачевского восстания в 1973 году Академия наук СССР провела в Оренбурге крупную научную конференцию, одним из докладчиков и активных участников которой был и Сергей Александрович. Интерес Попова вызвал и приезд в 1833 году в Оренбург Александра Сергеевича Пушкина. Скрупулезный поиск в архивах принес исследователю ряд открытий и находок. На основе ревизских сказок и духовных росписей краевед установил личность собеседницы поэта Ирины Афанасьевны Бунтовой. Дважды издавался написанный Поповым буклет «Путешествие А.С.Пушкина в Оренбургский край». Высоко отзывался о материалах по оренбургской пушкиниане Сергея Попова старший научный сотрудник Института истории СССР Академии наук доктор исторических наук Р.Овчинников. Изучал Сергей Александрович и детали пребывания в Оренбургском крае Владимира Ивановича Даля. Оренбургский край издавна являлся интернациональным. Изучать его этнографию Сергею Попову было гораздо легче, чем его коллегам. Ведь он по праву считался полиглотом, знал кроме родного коми и русского языков немецкий, английский, финский, татарский, башкирский, казахский. «Была в нем настоящая интеллигентность...» Сергей Александрович сплачивал вокруг себя талантливых молодых краеведов, сотрудников музея. Многие из них сохранили о нем самые светлые воспоминания. М.Выставкина оставила о своем учителе такие строки: «В середине 70-х годов С.А.Попову было уже за 70 лет. Но ходил он еще быстро, бодро. И быстрыми движениями, и подвижностью отнюдь не напоминал старика. Ценил в людях серьезность, основательность. Внешне был очень прост, небольшого роста, легкие седые волосы, простейшая одежда (какая-то коричневая куртка), толстые очки. Была своеобразная речь, умная и ироничная, часто употреблял древнерусские слова. Общительный, он удивительно мог разговорить собеседника. Была в нем настоящая интеллигентность, порядочность, доброта». Научно-краеведческая работа Сергея Попова получила высокую оценку общественности, на его работы ссылались крупнейшие отечественные ученые-историки. Высоко ценил дружбу с ним Константин Смирнов, археолог, автор около ста научных трудов. Около десятка статей, в основном о новых археологических находках в Оренбуржье, он опубликовал в соавторстве с Сергеем Александровичем. Попов стал автором и большой обобщающей работы по истории археологического изучения Оренбургского края – книги «Тайны Пятимаров», выдержавшей два издания – в 1971 и 1982 годах. В последние годы жизни Сергей Александрович стал сильно сдавать, болели ноги, катастрофически падало зрение. Это подстегивало работать еще интенсивнее. В это время он особенно много сил отдавал популяризации краеведческих знаний, готовил цикл публикаций на страницах местной печати. Последняя статья за его подписью в газете «Южный Урал» увидела свет за три месяца до кончины. В это время тяжело больной краевед находился у родственников в Сыктывкаре. Здесь же 17 августа 1986 года он и умер. Так на самом закате большого и тернистого жизненного пути Сергей Александрович вновь оказался на родине, с которой был когда-то насильно разлучен. Обширнейший архив С.А.Попова разбросан сейчас по многим учреждениям и архивам Сыктывкара, Москвы, Оренбурга. Остается лишь сожалеть, что на родине так пока и не увидела свет ни одна книга с собранными вместе разноплановыми, познавательными, оригинальными статьями этого неустанного исследователя прошлого, подлинного патриота родной страны. Валентина СОВА, ученый секретарь Национального музея РК. |