| Дым Отечества |

22 мая 2010 года |

Без единого выстрела прошла войну разведчик Селькова

Александра Селькова в 1942 г.

Александра Селькова в 2010 г.

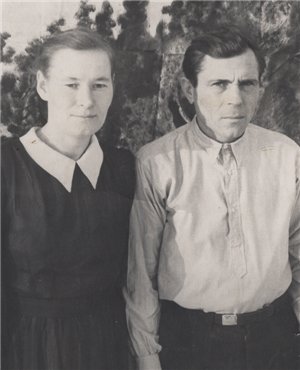

Александра Дмитриевна с мужем после войны.

Александра Мельник (в девичестве Селькова) живет сейчас в поселке Ель-База Сысольского района. Сумела выжить на войне, родить и воспитать семерых детей и дожить до 85 лет. «Плохо вижу, плохо слышу. Ноги еле ходят», – горько сокрушается Александра Дмитриевна, которая в последние годы уже с трудом встает с постели. А ведь когда-то отделение разведчиков, в состав которого кроме нее входили еще десять отчаянных парней, называли «глазами и ушами» батареи.

В одиночку она совершала многокилометровые рейды

в тыл врага. Ну да, видать, разведчик

Селькова свое уже отвоевала… Страшные русские слова Война завершилась для Александры Дмитриевны на Третьем Белорусском фронте, который был образован в апреле 1944 года в результате переименования Западного фронта. Служила она в разведгруппе сначала 1755, а затем 613 зенитно-артиллерийского полка. Артиллерия без разведки – слепа и глуха. Артиллерист может уничтожить цель, только когда видит или слышит, куда стреляет. Разведчики-наблюдатели, в состав отделения которых входила рядовой Селькова, рассчитывали данные для стрельбы. Дивизион состоял из нескольких батарей, в том числе топографических и звуковых. Разведчик Селькова служила в батарее звуковой разведки. Наблюдатели обычно двигались вместе с пехотой, вблизи командира батальона выбирали наблюдательный пункт и постоянно держали с ним связь. Артиллеристы же заранее выбирали цели, пристреливали и по мере продвижения пехоты переносили огонь, расчищая ей дальнейший путь. Наблюдательные пункты выбирали в зависимости от обстановки и поставленной задачи. Александра обычно быстро рыла себе ровик, сидела и засекала: определяла координаты для ведения огня, а затем передавала по рации командиру. Потом фиксировала наши разрывы и тоже передавала на командный пункт. Там соотносили ее сообщение с данными других наблюдателей, данными немецких выстрелов, совмещали и вносили коррективы, координируя стрельбу. Следила Александра за воздухом. По звуку могла определить тип любого самолета, своего или вражеского. На фронт в 1943 году восемнадцатилетняя коми девушка ушла не по своей воле. Ночью в барак, в котором отдыхали колхозницы, работавшие на лесоповале, вместе с председателем колхоза явился человек в военной форме. Спросонья Александра толком даже не разглядела его лица, ну а слова запомнились. «Вставай, девушка, Родина зовет», – лаконично изрек военный и вышел, чтобы девушка могла одеться. Образование Александра получила только начальное. В школу ходила от случая к случаю в течение трех лет, за это время научилась считать, читать и писать, но с трудом разбирала лишь отдельные русские слова. Однако короткая фраза незнакомца, с появлением которого прежняя жизнь оборвалась раз и навсегда, словно обожгла. Смысл этих слов девушка уяснила себе много позже, когда стала понимать русский язык. Как рассказывает Александра Дмитриевна, ситуация полного и безысходного погружения в чужую языковую среду помогла ей быстро освоить разговорную речь. По этому поводу фронтовичка не без иронии замечает, что на первых порах практически во всех случаях легко обходилась двумя фразами: «Есть!» и «Так точно!» Кроме Александры тогда из ее родного села Чухлэм на фронт забрали еще двух девушек: Евдокию и фельдшерицу Лизу. Евдокия была одной из самых образованных девушек в селе, Лиза же, будучи медсестрой, считалась военнообязанной, а вот почему в числе мобилизованных оказалась черная крестьянка Сандра, для нее самой так и осталось загадкой. Она была вынослива и трудолюбива, впрочем, как и все остальные колхозницы того времени, и среди других деревенских девушек отличалась разве что более бойким нравом. Возможно, на фронт попала благодаря тому, что с 10 лет ходила с отцом в лес на охоту и умела стрелять. У отца было семеро детей, и все девочки, но на людях он говорил, что у него только одна дочь. Сандра была его любимицей, родитель и не скрывал этого и всячески выделял. Мужская работа На лошадях отвезли Сандру до сборного пункта в Визинге, оттуда в Сыктывкар. На грузовике добрались до железнодорожной станции в Княжпогостском районе, оттуда без пересадок в товарном вагоне добрались до Коноши. Так случилось, что на фронт Александру рекрутировали дважды. В первый раз она застряла в Коноше на долгих два месяца. Через Коношу шли обозы с эвакуированными жителями из прифронтовых районов. Во время Великой Отечественной войны в здании Коношской средней школы размещался военный госпиталь, куда поступали раненые с Карельского, Волховского и Ленинградского фронтов. Девушка то ли от пережитого потрясения, то ли оттого, что спала на голом дощатом полу товарного вагона, занемогла. На плече открылся гнойный фурункул величиной с детский кулачок. На месте нарыва образовалась язва, которая никак не затягивалась. Госпиталь был переполнен еще более тяжелыми ранеными, и девушке разрешили вернуться домой. Побыла она с родными недолго – едва оправилась, как за ней снова явился верховой в военной форме. Известно, что на основании приказов Государственного Комитета Обороны в 1942 году в ряды Красной Армии было призвано свыше 800 тысяч женщин. Более 300 тысяч женщин было призвано в войска противовоздушной обороны, сотни тысяч – в военно-медицинские учреждения санитарной службы Советской Армии, войска связи, дорожные части и другие. По линии Красного Креста 300 тысяч женщин получили специальности медицинских сестер, столько же – санитарок, свыше 500 тысяч – сандружинниц местной противовоздушной обороны, подготовлено 222 тысячи девушек-снайперов, связисток. Советские женщины овладели почти всеми воинскими специальностями. Из женщин было сформировано три авиаполка, созданы женская добровольческая стрелковая бригада, отдельный женский запасной стрелковый полк, женская школа снайперской подготовки. В число мобилизованных по этим приказам попала и Александра Селькова. Учебка располагалась в Москве. Занятия проходили в подвальных помещениях под знаменитым планетарием. Крестьянской девушке вся эта беготня с картами напоминала детские игры и вызывала улыбку. Впрочем, она оказалась очень способной, за два месяца овладела всеми необходимыми средствами наблюдения, оповещения и связи. Все бы ничего, но кормили одной баландой. Как рассказывает Александра Дмитриевна, в похлебке плавала пара капустных листьев какого-то непонятного синего цвета. Благодаря своей природной смекалке и хватке девушка оказалась еще и везучей. То ли поэтому, то ли еще по каким-то причинам, только командир отделения младший лейтенант Кривоносов однажды воспротивился капитану Помозову, который просил перевести старшего разведчика Селькову в полковую разведку. «Не отдам, – отрезал лейтенант. – Мужиков забирай, хоть всех десятерых, а ее не отдам». – В тылу немцев я больше всего боялась обнаружить себя. Двигалась ползком, как говорят, была ниже травы да тише воды. А остальные разведчики – молодые да горячие, и чуть что, готовы были ввязаться в бой. Мне повезло – ни разу не пришлось столкнуться нос к носу с немцем. Не то что в рукопашную вступить, даже выстрелить-то было боязно. Может, из-за моей робости и ценил меня командир, – посмеиваясь, говорит бывшая разведчица. Сейчас, глядя с высоты своего возраста, Александра Дмитриевна считает, что выжила на фронте только благодаря этой своеобразной женской тактике. Лишь однажды враг застиг ее врасплох. Под Варшавой, после форсирования Вислы, противник контр-атаковал яростным огнем, и отряд вынужден был спешно отступить назад. Александра чуть задержалась, передавая данные, и не смогла отойти к своим. Но вовремя смекнула и успела притаиться в подвале. Нагрянул немецкий патруль, солдаты прохаживались прямо над ее головой, о чем-то переговариваясь между собой. От волнения засвербило в горле, и девушка изнемогала от желания кашлянуть, но пересилила себя. Немцы ушли, а Александра еще несколько суток просидела в подвале без еды и питья, опасаясь даже неосторожным движением обнаружить себя. Именно тогда из канцелярии полка отправили на родину Александры извещение о том, что рядовой Селькова пропала без вести. Получив треугольник с фронта, сестры справили по ней поминки. Домой!!! Идя на задание, девушка каждый раз как умела молилась богу. Просила только об одном – чтобы не возвращаться домой увечной. «Если уж заденет снарядом или достанет пуля, то пусть сразу насмерть, наповал», – то и дело обращалась она к Всевышнему. Только бы не оказаться на месте тех тяжело раненных солдат, которые после боя каждого, кому нечаянно доводилось встретиться с ними взглядом, умоляли добить. «А как можно выстрелить в человека, который еще дышит?» – вопрошает фронтовичка. Не стираются в памяти лица тех калек, на которых она натыкалась в госпиталях. «Идешь иной раз, и откуда-то из темного угла низко блеснут чьи-то глаза. Сидит безногий черным пнем… Человеческий обрубок, а в нем пульсирует душа, которой нестерпимо тесно в таком теле», – рассуждает Александра Дмитриевна. Война была сопряжена с постоянным страхом. Не смерти, нет. Не страшно было умереть в бою, но ужасной выглядела смерть, например, от невозможности утолить жажду. По рассказам бывшей разведчицы, люди умирали от обезвоживания, в то время как вода была прямо под ногами. «Идешь вдоль ручья, а вода течет красная от крови. Крови было столько, что порой некуда было ступить – сапоги увязали в липкой кровавой жиже», – вспоминает фронтовичка. Еще больше напугал Александру случай, когда после умывания водой из панского бассейна лица ее товарищей вдруг стали надуваться как воздушные шары. Вода в мраморной купальне оказалась отравленной. К счастью, вовремя подоспели оказавшиеся рядом медики, которые быстро определили характер отравления и ввели противоядие. День Победы разведчица Селькова праздновала в Европе. Прошла Польшу и Чехословакию, но толком так и не разглядела эту непонятную для крестьянки заграничную городскую жизнь. Успела присмотреться лишь к Варшаве. Город был превращен в руины. Фашисты изувечили старинные замки, крепостные стены, разбили знаменитую колонну Зигмунда, Старый и Новый Город превратили в груду мусора. Но Варшава и в таком виде показалось Сандре сказочно красивой. Девушку умиляли аккуратные низенькие домики с вычурной лепниной. Под окнами, в которые невозможно было не заглянуть, были разбиты палисадники с невиданными доселе Александрой диковинными цветами. После демобилизации ей дали шесть дней отпуска, которые она провела, гуляя по Варшаве. Повсюду на улицах под музыку танцевали какие-то люди, и вопреки окружающей обстановке были опрятно, чисто и нарядно одеты. Несмотря на некоторую привлекательность, все это было для Сандры чужим и противоестественным. Все ее существо было переполнено лишь одним желанием: «Домой!!!» Ольга САЖИНА. Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. |