| Спорт |

8 августа 2008 года |

Восемь олимпийских наград завоевали в разные годы уроженцы Коми на летних Играх

Александр Ануфриев.

Владимир Косинский.

Юрий Климов.

Нелли Ферябникова.

Андрей Лопатов.

Эдуард Захаров.

Анатолий Поляков.

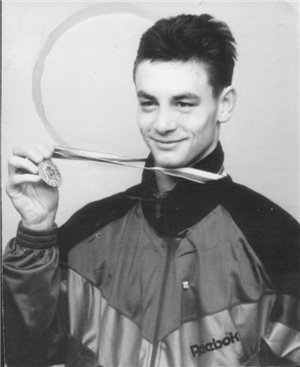

Аркадий Вятчанин.

Сегодня, 8 августа, в столице Китая стартует двадцать девятая по счету летняя Олимпиада. В ней будут участвовать и три спортсмена из Республики Коми: пловцы Аркадий Вятчанин, Александр Сухоруков и Анастасия Аксенова. Вообще-то принято считать, что Коми – республика северная и в ней растят чемпионов зимних олимпиад. Но в разные годы наша республика дала отечественному спорту и немало участников летних Олимпийских игр. Некоторые даже стали чемпионами и призерами олимпиад. Сегодня мы рассказываем о наших земляках, в разные годы принимавших участие в летних олимпиадах. Родом из тундры Есть что-то символичное в том, что имя и фамилия первого уроженца Республики Коми, завоевавшего медаль на первых Олимпийских играх, в которых участвовали советские спортсмены, начинаются на букву «А» – Александр Ануфриев. Он – коми по национальности – первым в мужской советской сборной завоевал олимпийскую награду. Не имея международного соревновательного опыта, не зная именитых зарубежных соперников, не будучи искушенным в тактике бега, он опередил многих сильнейших стайеров мира теперь уже в далеком 1952 году на пятнадцатой летней Олимпиаде в Хельсинки, где дебютировали советские спортсмены. Для Александра Ануфриева это были первые международные соревнования, но уже в предварительном забеге на дистанции 5000 метров с результатом 14 минут 23,6 секунды он стал победителем среди пятнадцати участников. Правда, в финале на этой дистанции победил все-таки опыт, и чемпионом стал блиставший тогда на беговых дорожках неоднократный чемпион мира великий чешский легкоатлет Эмиль Затопек. Но и Александр Ануфриев не подвел – попал в почетную десятку сильнейших. А уже на следующей дистанции, десятикилометровой, спортсмен, выросший на Ижме, стал бронзовым призером, уступив только Эмилю Затопеку и французу Алену Мимуну. Александр Ануфриев родился в потомственной семье оленевода в 1926 году. В лихолетье Великой Отечественной войны был призван на фронт и в одном из боев получил ранение в ногу. После демобилизации по совету врачей начал бегать трусцой, чтобы больная нога быстрее разработалась. За компанию с бывшими однополчанами Александр Ануфриев сначала завербовался работать автослесарем на Горьковский автозавод, а позднее, переквалифицировавшись в столяра-краснодеревщика, перебрался жить и работать в Дзержинск, где и увлекся всерьез стайерским бегом. В начале пятидесятых стал побеждать на чемпионатах страны. После Олимпиады в Хельсинки ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Он оставался сильнейшим в стране стайером до сентября 1953 года. Тогда в Москве на лично-командном первенстве страны он уступил лишь более молодому и честолюбивому стайеру Владимиру Куцу, которому впоследствии было суждено стать двукратным олимпийским чемпионом. К сожалению, оба бегуна рано ушли из жизни. Великий Куц – по причине болезни, а Александр Ануфриев однажды ушел рыбачить на Волгу да так и не вернулся домой. В прибрежных кустах поисковики обнаружили лишь его моторную лодку. «Серебро», равное «золоту» Весьма титулованному пловцу из Воркуты, неоднократному рекордсмену мира на дистанциях брассом Владимиру Косинскому так и не удалось завоевать «золото» Олимпиады и получить заслуженное признание, хотя в летних играх он участвовал трижды и при этом всегда считался фаворитом в советской сборной. Правда, на первую свою Олимпиаду в Токио в 1964 году девятнадцатилетний Владимир Косинский выехал без своего тренера Генриха Яроцкого, который и сделал из него в Воркуте хорошего брассиста еще в далеком 1959 году на базе первого в Коми АССР плавательного бассейна. Отсутствие одаренного наставника и тактического опыта на Играх в Японии сказалось в конечном итоге на результатах Владимира. В предварительном заплыве на двухсотметровке брассом он выложился полностью и занял второе место, но в финале сил для борьбы за призовое место уже не осталось. Зато в столице Мексики в 1968 году наш земляк установил своеобразный рекорд: на одной Олимпиаде он первым из советских пловцов завоевал сразу три медали – две серебряные (на дистанциях 100 и 200 метров брассом) и одну бронзовую – в комбинированной эстафете. Причем это именно он сделал на своем этапе эстафеты такой мощный рывок, что вывел советскую команду с последнего места на третье. В Мехико из-за простуды за считанные дни до решающих стартов у Косинского поднялась высокая температура. А перед финалом стометровки – новая напасть: у пловца из Воркуты неожиданно пошла кровь из носа. Врачи, конечно же, остановили кровотечение, но наш земляк так и вынужден был стартовать с тампоном в носу. И всего на три десятых секунды уступил победу знаменитому американцу Дональду Маккензи. Но от Владимира Косинского, тогдашнего фаворита национальной команды, ждали только «золота». Тренеры сборной А.Корнеев и З.Фирсов расценили его мексиканское выступление как неудовлетворительное. Ему даже не было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Еще в перерыве между олимпиадами в Токио и Мехико у Косинского начались и серьезные проблемы со слухом, в 1966 году он даже перенес в связи с этим серьезную операцию. Врачи вообще рекомендовали Владимиру бросить плавание. Но он наперекор всему снова стал упорно тренироваться и побеждать на чемпионатах страны, установил в зимнем бассейне Ленинградского СКА новый рекорд мира на стометровке, после чего не только вернулся в сборную страны, но и в течение еще нескольких лет оставался лучшим в стране брассистом. Владимира Косинского включили в национальную сборную и для выступления на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. К сожалению, тогда никому из мужской половины советской сборной в личном первенстве так и не удалось завоевать золотые медали. Двадцатисемилетний Владимир Косинский, уступив молодым, уже не смог пополнить свою коллекцию олимпийских наград. Оставив вскоре большой спорт, он по примеру своего первого тренера Генриха Яроцкого окончательно перебрался жить из Воркуты в город на Неве и не ушел из плавания. Несколько лет он преподавал в военном институте физкультуры. Дослужился до полковника. Уволившись в запас, с головой ушел в тренерскую работу. И теперь он наставник молодых пловцов в одной из питерских ДЮСШ спортобщества «Локомотив». Кудесник ручного мяча В том, что сегодня российская сборная по гандболу – одна из сильнейших в мире, большая заслуга принадлежит, пожалуй, наиболее авторитетному в нашей стране представителю ручного мяча Юрию Климову. Вырос он в Ухте, закончил в этом городе школу № 1. Именно Юрий Климов является первой настоящей звездой отечественного гандбола. Уже на закате своей карьеры в большом спорте он привел сборную нашей страны к чемпионским медалям на летней Олимпиаде 1976 года в канадском Монреале. Любопытно, что еще до Олимпийских игр в Канаде Юрий Климов покинул большой спорт, но тренеры национальной команды попросили его вернуться, сказав буквально следующее: «Мы впервые выиграем Олимпиаду только в том случае, если ты вернешься на этот период в сборную». И Юрий Климов в свои 36 лет сотворил чудо, забив в финальном матче со сборной Румынии самые важные и красивые мячи. После второй в своей жизни Олимпиады (первой были Игры 1972 года в Мюнхене) Юрий Климов задержался в большом спорте еще на два года, потому что так нужно было его стране. Всего же он – олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира и победитель студенческого чемпионата мира, обладатель Кубка мира и Кубка кубков – провел за сборную страны 173 матча, в которых забил 423 мяча. И этот показатель до сих пор не побит. Впоследствии Юрию Михайловичу довелось закончить не только политехнический институт в городе на Неве, но и аспирантуру Московского авиационного института, в команде которого он и прославился как настоящий кудесник ручного мяча. Спортивные болельщики со стажем, увлекающиеся гандболом, до сих пор помнят его феерическую игру в тандеме с другим замечательным форвардом – одноклубником Владимиром Максимовым, ныне главным тренером сборной России. Но по опросу, проведенному недавно ведущими спортивными изданиями крупнейших европейских стран, сильнейшим гандболистом всех времен и народов в очередной раз признан все же Юрий Климов. В свое время Юрию Михайловичу тоже довелось тренировать гандбольную дружину нашей страны. Еще в паре с главным наставником Анатолием Евтушенко он привел сборную СССР к медалям чемпионата мира 1989 года. После этого долгое время работал по приглашениям тренером за рубежом. Сначала в Италии и Германии, потом в Австрии. Сейчас Юрий Михайлович снова работает в Германии, тренирует одну из команд бундеслиги. Ему 68 лет. Центровая из Заполярья Воркута – родина одной из самых титулованных на сегодня в мире баскетболисток Нелли Ферябниковой (в девичестве Бильмайер), которая уже много лет является главным тренером подмосковной женской команды «Спартак». Двукратная олимпийская чемпионка, наша землячка к тому же дважды – в 1971 и 1975 годах – была сильнейшей на чемпионатах мира, пять раз становилась победительницей на чемпионатах Европы. Родилась Нелли Васильевна в Воркуте, куда ее родителей сослали из южных регионов страны в годы Великой Отечественной войны просто за то, что они были немцами. В шахтерском поселке Октябрьский в сталинские времена трудились многие российские немцы. Нелли была первенцем в большой и дружной семье. В общеобразовательной школе № 4 была отличницей, училась и в музыкальной школе. Девочка росла очень быстро и уже в начальных классах так вытянулась, что это не могли не заметить ее школьные учителя физкультуры – супруги Зинаида Дмитриевна и Анатолий Степанович Тепляковы. Под их руководством Нелли освоила азы баскетбола, а по настоянию известного тогда в республике баскетбольного наставника Александра Романовича Несанелиса поехала поступать не в питерский вуз, как того хотели ее родители, а в технологический институт, расположенный в подмосковной Тарасовке. На базе этого вуза выступала сильная женская баскетбольная команда «Спартак». Под руководством главного тренера этой команды Давида Яковлевича Берлина старательная во всем и высокая (рост 194 сантиметра) девушка из Воркуты стала очень скоро ведущей центровой и сразу же вывела «Спартак» в призеры чемпионата страны. Было это в 1967 году. Тогда же Нелли завоевала «золото» в составе сборной страны на юниорском чемпионате мира, а уже в 1970 году стала победительницей и континентального чемпионата. На следующий год, играя в «основе», завоевала титул чемпионки мира. Причем только ей и еще трем ее подругам по команде, внесшим максимальный вклад в успех сборной, были присвоены звания заслуженных мастеров спорта. Через год Нелли вышла замуж за московского баскетболиста Вячеслава Ферябникова. Успевала быть и заботливой матерью, и высококлассной спортсменкой. В программу Олимпийских игр женский баскетбол впервые был включен в 1976 году. Тогда же в Монреале женская сборная СССР завоевала золотые медали, победив в решающей игре американок с внушительной разницей в счете – 112:77. Одной из лучших на турнире оказалась центровая Нелли Ферябникова. В московской Олимпиаде 1980 года наша землячка приняла участие, уже будучи пятикратной чемпионкой Европы, многократным призером чемпионатов страны и Спартакиады народов СССР. И снова женская сборная нашей страны блестяще победила на Олимпиаде во всех матчах. В 1982 году, став напоследок призеркой чемпионата страны, Нелли Ферябникова перешла на тренерскую работу в подмосковный «Спартак», где работает и поныне. У Нелли Васильевны двое взрослых детей – сын и дочь, которые тоже посвятили свою жизнь баскетболу. Питомец Гомельского Призером Олимпиады и чемпионом мира стал и баскетболист из Инты Андрей Лопатов. Он родился 12 марта 1957 года. Его родители – Вячеслав Андреевич и Надежда Филипповна Лопатовы, будучи проездом в Москве по дороге на юг, сами привели своего сына к знаменитому тренеру ЦСКА Александру Гомельскому. Андрей тогда был очень худым и высоким. Выступал он до этого только на уровне юношеской сборной Коми. Известный наставник взял Андрея в свой именитый клуб, куда до этого, как правило, приглашались в основном только уже состоявшиеся баскетболисты из других команд. Сначала юный интинец долго сидел на скамейке запасных, но это не помешало ему уловить философию игры баскетбольного мэтра. Не без участия Гомельского Андрей закончил в 1974 году школу олимпийского резерва и поступил в Московский лесотехнический институт на планово-экономический факультет. Вскоре он стал играть в знаменитом клубе на первых ролях. В 1978 году замечательно выступил на чемпионате мира в Маниле, уже играя в стартовой пятерке национальной сборной, и вернулся из Филиппин серебряным медалистом. В составе ЦСКА Андрей Лопатов десять раз становился чемпионом Советского Союза, в 1982 году стал обладателем Кубка страны и поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира. Трижды Андрею Лопатову удалось завоевать и медали европейского первенства. В 1980 году он стал бронзовым призером на летней Олимпиаде в Москве. Под занавес своей игровой карьеры Андрей Лопатов провел несколько сезонов в испанской Малаге и во Франции. После ухода из большого спорта работал в бизнесе, в том числе банковском. Сейчас является председателем Совета директоров московского банка «Клиентский». Небезынтересно, что дочь Андрея Лопатова Марина живет в США, она – супруга прославленного российского баскетболиста Андрея Кириленко, которому доверено нести на Олимпиаде в Пекине флаг России. Прерванный полет То, что земля Коми богата спортивными талантами, в трудные девяностые годы теперь уже прошлого столетия доказал ухтинский боксер Эдуард Захаров – без сомнения, самый яркий и интересный наш спортсмен перестроечных времен. Первый крупный международный успех пришел к нему в 1993 году на юниорском чемпионате Европы, где он стал победителем. Через два года выиграл международные турниры в английском Ливерпуле и в Швеции, а в 1996 году принял участие в летней Олимпиаде в американской Атланте. Успех молодого ухтинского боксера оказался настолько стремительным, что, казалось, никто из отечественных специалистов бокса не сомневался в том, что поединки с участием перспективного Эдуарда на олимпийском ринге станут украшением великолепного спортивного праздника. И они не ошиблись. Уже в первом бою в Атланте он – самый молодой боксер российской сборной – со счетом 8:2 убедительно победил Фумитаку Нитами – чемпиона Японии и Азиатских игр. Во втором поединке Эдуард дважды послал в нокдаун канадца Филиппа Бодро, и арбитры тоже единогласно присудили победу нашему земляку. А вот в третьем бою – четвертьфинальном – неудачная жеребьевка свела Эдуарда с будущим олимпийским чемпионом – сильнейшим в то время боксером на планете в весовой категории до 63 с половиной килограммов кубинцем Гектором Винентом. Захаров ему проиграл с небольшой разницей в счете, а специалисты признали этот бой самым интересным на олимпийском турнире в Атланте. После того боя к Эдуарду подошел знаменитый Константин Цзю и предложил вместе тренироваться. И, возможно, со временем из Эдуарда Захарова получился бы неплохой профи… Все надеялись, что уже на следующей Олимпиаде в столице Австралии Эдуард обязательно станет медалистом. Он находился на самом пике своей физической формы и карьеры. И планов у него было много, хотел создать в родной Ухте собственную школу и тренировать в ней подростков, в том числе и трудных. Но 11 мая 1997 года мастер спорта международного класса Эдуард Захаров трагически погиб в собственной квартире. Похоронили известного боксера 16 мая на ухтинском кладбище в поселке Шудаяг. Проводить в последний путь Эдуарда пришло так много людей, что подобной массовой процессии на кладбище Ухта еще не знала. Убийцу Эдуарда, пустившегося в бега, удалось схватить некоторое время спустя далеко за пределами Коми. В доле секунды от медали В летней Олимпиаде 2000 года в Сиднее принял участие только один из наших земляков – воспитанник воркутинской школы плавания Анатолий Поляков. Он вырос в поселке Цементнозаводский заполярного шахтерского города и приобщился к плаванию под руководством одаренных наставников Ирины Германовны и Аркадия Федоровича Вятчаниных. Поначалу ему особенно удавался вольный стиль, но, дебютировав на юношеском чемпионате Европы, Анатолий неожиданно блеснул результатами на дистанциях баттерфляем. И уже через год Анатолий Поляков стал чемпионом континентального первенства среди юношей. В 1998 году принял участие во взрослом чемпионате мира и закрепился в основном составе национальной команды. Еще через год Анатолий Поляков блестяще выступил на этапах Кубка мира сначала в Германии, а затем в Италии и занял первую строчку в мировом рейтинге на «длинной воде» и вторую по итогам заплывов в 25-метровом бассейне. Воинскую службу проходил в Тамбове в спортивной роте. Съездил в Гонконг на чемпионат мира, затем на летний чемпионат Европы в Турцию и чемпионат России в Москве, где еще раз доказал, что в баттерфляе ему нет равных в стране. На Олимпиаде в Сиднее Анатолий Поляков занял четвертое место на двухсотметровке баттерфляем, проиграв третьему призеру – австралийцу Джефу Хьюджилу – всего семнадцать сотых секунды. Тридцать лет спустя после замечательных выступлений воркутинского пловца Владимира Косинского Анатолий Поляков, по сути, первым предопределил дальнейшее успешное развитие плавания в заполярном шахтерском городе. По его примеру целая плеяда воркутинских пловцов стала побеждать на чемпионатах страны и международных соревнованиях. И уже через четыре года на Олимпиаде в Афинах вместе со своим кумиром и более старшим по возрасту другом Анатолием Поляковым выступил и другой воркутинский пловец – Аркадий Вятчанин. Перед второй попыткой Аркадий Вятчанин в буквальном смысле вырос в плавательном бассейне поселка Цементнозаводский. И понятно, родители Аркадия – Ирина Германовна и Аркадий Федорович Вятчанины – тренеры, давно привлекающиеся к работе в сборной страны. Они приучали своего сына побеждать на водных дорожках сызмальства, но события не торопили и к успеху вели своего сына постепенно, чтобы не надорвать его чрезмерными физическими нагрузками, по максимуму используя весь свой родительский и тренерский опыт. И когда Аркадий повзрослел, то произвел настоящий фурор, дебютировав летом 2003 года на чемпионате мира по водным видам спорта в испанской Барселоне. Восемнадцатилетний Вятчанин, будучи самым юным в составе национальной сборной, сначала дважды побил рекорд страны на дистанции 100 метров на спине, а затем обновил и рекорд континента. Хотя Аркадий и его отец-тренер вовсе не ставили задачу войти в число медалистов. Больше планировали просто себя показать да на других посмотреть. Но в финальном заплыве Аркадий показал время 53,92 секунды и завоевал серебряную медаль, уступив победителю всего несколько сотых секунды. Настоящим героем молодой пловец из Коми стал и в комбинированной эстафете 4х100 метров. Дело в том, что в этом зрелищном виде состязаний в российской сборной имелось «узкое» место: не было спортсмена, который бы достойно смог составить конкуренцию зарубежным пловцам на спине. Молодой пловец из Воркуты первым замкнул этот «вакуум». Уже в течение последних пяти лет Аркадий Вятчанин с переменным успехом доказывает, что пришел в национальную сборную всерьез и надолго. В плавании на спине ему в нашей стране нет равных. Правда, на первой своей Олимпиаде в Афинах в 2004 году он не попал в число финалистов ни на стометровке, ни на дистанции 200 метров на спине. Но на чемпионатах мира и Европы неизменно доказывает, что является на этих дистанциях одним из сильнейших в мире. Он уже шесть раз становился чемпионом Европы, дважды был серебряным призером на чемпионатах мира и трижды – бронзовым. Сильные и слабые стороны своих постоянных соперников – австрийца Маркуса Рогана, американца Аарона Пирсола и англичанина Грегори Тейта хорошо знает. И поставил перед собой задачу вполне посильную – завоевать на Олимпиаде медаль. Он выступит на дистанциях 100 и 200 метров на спине и в комбинированной эстафете. Главное, чтобы на сей раз улыбнулась и удача, потому что в современном плавании решают все даже сотые доли секунды. Остается надеяться, что все три пловца из Коми продолжат славные традиции олимпийцев из нашей республики и выступят на играх в Пекине так же достойно. Пожелаем им удачи! Василий КИЧИГИН. |