| Дым Отечества |

26 апреля 2008 года |

Потомки Яновича / Десятилетия спустя после отъезда московского ученого из Усть-Сысольска удалось найти его разбросанных по всему миру родственников

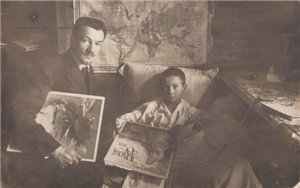

Даниил Янович с сыном Юрием. 1925 г.

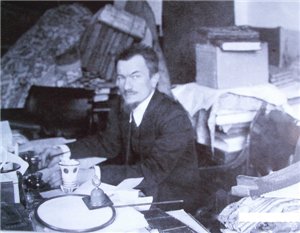

К.Н.Пейч.

Д.Т.Янович. 20-е годы.

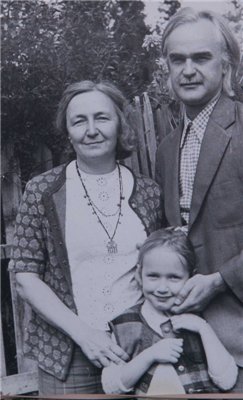

Ярослав Данилович и Неждана Даниловна с внучкой Д.Т.Яновича - Дарьей.

Полотна Айвазовского, Саврасова, Тропинина... Одна из нескольких сохранившихся в России картин американского художника А.Бирштадта. Редчайшие образцы русского авангарда – работы Матюшина, Моргунова, Зуппермана. Скульптура Лансере, отливки Берто и Штанге, гарднеровский фарфор... Перечисление можно продолжить. Все эти художественные сокровища нам более привычно мысленно размещать в запасниках и залах крупнейших сокровищниц искусства. Между тем все перечисленное богатство находится в Сыктывкаре, оно сосредоточенов Национальной галерее РК. А своим появлением в 20-е годы в захолустном провинциальном Усть-Сысольске великолепные коллекции художественных ценностей обязаны Даниилу Тимофеевичу Яновичу. За почти 12 лет выхода приложения «Дым Отечества» в наших публикациях Янович упоминался неоднократно. А первый рассказ о судьбе этого талантливого, энергичного, наделенного редким художественным вкусом человека увидел свет на наших страницах еще в 1997 году. Понадобилось еще восемь лет, чтобы другая публикация, посвященная Яновичу, вышла, наконец, с его портретом. В 2005 году благодаря усилиям научного сотрудника Национального музея РК Татьяны Пьянковой удалось прощупать затерявшийся в вихре 30-х годов след этого незаурядного человека. Он, нетрудно догадаться, привел в сталинские лагеря, откуда путь таким широким, деятельным натурам, как Даниил Тимофеевич, был заказан. В 1940 году Янович погиб в Казахстанском лаг-отделении Сарепта. Снимок из личного лагерного дела, пересланный в Сыктывкар, стал первым дошедшим до нас прижизненным изображением ученого-энтузиаста. Сейчас, еще три года спустя, мы имеем возможность вглядеться и в другие фотографии, на которых запечатлен Даниил Янович. Более того, наконец-то впервые после 20-30-х годов XX столетия удалось найти и наладить связь с разбросанными по всему миру родственниками ученого. Поразительный факт: сведения о последних годах жизни своего отца и деда, а также подробности о его гибели они впервые почерпнули из публикаций сотрудника Национального музея РК Татьяны Пьянковой. А разыскала родных Даниила Тимофеевича коллега Т.Пьянковой, заместитель директора по науке Национальной галереи РК Наталья Плаксина. Следует напомнить, каким образом блестящий столичный ученый связал свою жизнь с Коми краем. Ученик знаменитого русского этнографа Д.Анучина профессор Янович в 1925 году в Москве был вовлечен в работу Комитета содействия народностям Севера. По сведениям В.Зеновской, именно Даниил Тимофеевич стал автором так называемого «Северного кодекса», который предусматривал обустройство жизни на северных окраинах России. С этого времени начинается полная нелегких поездок и далеких путешествий жизнь ученого. Все в том же 1925 году Янович первый раз приезжает в Усть-Сысольск. А отсюда отправляется в экспедицию до Ижмы и дальше, до Колвы. Из этой поездки он возвращается не только наполненный впечатлениями, но и с огромным багажом этнографических материалов. «Яновичская» коллекция в Национальном музее РК до сих пор считается непревзойденной по подбору и значению собранных экспонатов, а каждое новое поколение сотрудников открывает неизведанные грани бытовых вещей, которые, сведенные воедино, дают полное представление о конкретном срезе жизни целого народа. В 1926 году Янович через московский музейный фонд, где сосредотачивались ценности, изъятые из усадеб, дворцов и квартир, начинает отсылать в Усть-Сысольск посылки с произведениями искусств. Благодаря эстетическому вкусу Даниила Тимофеевича единственный в Коми области музей тогда и обрел коллекции бесценных картин, скульптур, посуды. Далекая советская окраина в 20-е годы стала для столичного профессора близким и дорогим местом. У него завязались дружеские, приятельские отношения со многими деятелями коми культуры. Итог этого сотрудничества печален и полностью укладывается в прокрустово ложе той эпохи. Яновича обвинили в участии в национал-шовинистической организации в Коми области, одной из целей которой якобы являлось... отделение от РСФСР и присоединение к Финляндии. Как «национал-шовинист» он получил длительный лагерный срок. А исход эпопеи за колючей проволокой уже изложен выше. Было известно, что Даниил Тимофеевич был дважды женат, у него остались дети. Но где их найти, как с ними связаться? Сотрудники Национального музея РК пытались за последние годы хоть что-то прояснить в их судьбе. Тщетно. Наталье Плаксиной улыбнулась удача. По ее словам, во время одной командировки в Москве она зашла в архив Строгановского художественно-промышленного училища. В музее этого учреждения в 20-е годы Янович работал. В списках его выпускников сыктывкарка встретила знакомую фамилию. Оставила запрос. Ровно через год пришел ответ с адресом внучки Яновича – Дарьи Ярославовны. А в следующий приезд в Москву состоялось знакомство с супругой сына Даниила Яновича – Александрой Петровной. Оказалось, что ее муж Ярослав Данилович тоже связан с музейной работой.

Он – художник музея-усадьбы М.И.Глинки, большую часть года проводит под Ельней в Смоленской области. В московской квартире Яновичей много напоминает о Данииле Тимофеевиче и его супруге Ксении Никифоровне Пейч, – рассказывает Наталья Плаксина. – Выяснилось, что жива и старшая дочь Яновича – Неждана Даниловна, которой сейчас 85 лет. С 1997 года она обосновалась в США, недалеко от Вашингтона. Ее дочь Ольга Янович – скрипачка, часто бывает в Москве. Другая дочь – Анна Рецкер проживает в Израиле. Анна Рецкер в прошлом году через интернет случайно обнаружила родных Даниила Тимофеевича по первому браку с Марией Александровной Розановой. Внук Яновича – Владимир Юрьевич – проживает во Владимире, а правнук – Юрий Владимирович – в Подмосковье. Жива и внучка Яновича Майя. Их отец Юрий Данилович был известным агрономом-селекционером, воевал, скончался в 1950 году. Трепетную память об отце хранит Неждана Даниловна. Благодаря ей в Вашингтоне, в Музее русской поэзии, создана выставка, рассказывающая о Д.Яновиче. В семье бережно хранят открытки от отца и деда, присланные из экспедиций и мест заключения. Духом времени, атмосферой необычного дома, притяжением Севера проникнуты и воспоминания Нежданы Даниловны, присланные ею в Сыктывкар из США». Отрывки из воспоминаний дочери Даниила Яновича предлагаем вниманию наших читателей. Анна СИВКОВА. О моем отце Первое, что вспоминается очень ярко, – это его глаза: серые, лучистые, добрые, улыбчивые. Отец часто к вечеру водил меня по улицам Москвы и рассказывал о людях, некогда живших в особняках, о друзьях – студентах МГУ, с которыми дружил уже в зрелом возрасте. Сам он окончил МГУ, увлекся этнографией, получал от Московского и Ленинградского институтов археологии и этнографии командировки в дальние районы Севера, откуда привозил большое количество предметов быта, одежду, бисер, поделки из шкур, отделанные бисером, ракушками, тонкими кожаными шнурами, кисеты для табака, футляры для ножей для отделки шкур, башлыки из оленьей шкуры, обувь, оленьи шубы с вышивками из тонких ремешков и бисера, нашитого на нелиняющие ткани. Все это было удивительно красиво. Цвета тканей были и желтые, и коричневые, и серо-синие. На тканях изображались геометрические фигуры, стилизованные олени, а на моржовых бивнях тончайшие, исполненные резцами черненые сюжеты охоты. Очень красивы были столовые костяные миски, ножи, ложки с резными рукоятками и т.д. Летние сапожки-чувяки из кожи, чепцы, игрушки – дерево, кожа, куклы в тряпичных одеждах. Все, купленное на казенные деньги, сдавалось в музей, где предметы описывались специалистами с указанием района изготовления и часто с именем мастера. В Москве, на Воробьевых горах, проходила великолепная выставка примерно в 20-х годах. Были уголки быта – стоит чум, поднят полог, виден интерьер. Коврики, шкуры, утварь, одежда, манекены – небольшие деревянные идолы – хранители очага, оружие. Когда Д.Т.Янович создавал этнографический музей в Коми-Зырянской области, я была еще мала и многого не помню. Помню, как приезжали к нам иногда «инородцы» и помогали по работе в музее. Мне дарили варежки, башлыки, сапожки из меха – теплые. Ото всех пахло жиром, кожей, мехом. Мне нравилось. Привозили вяленое мясо, вяленую рыбу, сушеные водоросли и травы, маленьких куколок, саночки и др. Какое-то время помогали с устройством выставки, но города побаивались, привыкали с трудом и перемещались только с экскурсоводом, в основном пешком. Позже освоили трамвай, но все-таки побаивались. Среди них были очень эрудированные этнографы и музейные специалисты. Все энтузиасты, бессребреники. Командировки от Музея этнографии Ленинграда часто затягивались надолго. Дожди, снегопады, туманы, ветры, разливы рек, тяжелые переходы в горных районах, волки, медведи... Компас спасал безотказно, но комары, гнус, слепни... Ружье, пистолеты, костер, факелы, собаки, лошади... Напряжение... Ходили по деревням, покупали предметы быта, вышивки, ткачество. Все изделия были украшены цветным бисером, кожей, ракушками. Во многих ручных работах были зашифрованы слова, фразы, целые послания, прочитать их могли только сами туземцы. Возвращаясь домой, в Москву, отец привозил много интересного: корыто, сани-розвальни, грабли, коромысло, деревянное ведро-ушат, ступки, весла, берестяные коробы, прялки, люльки! Все это какое-то время помещалось в нашей комнате (20 кв.м!!!). Все по-разному пахло. Одно время я спала в санях! Жили мы оригинально, весело, очень тесно. Кедровые шишки мы клали на батарею, и они с треском разбрасывали орешки! Хорошо запомнились игрушки-куколки, лошадки, саночки, бусы, тапочки-чувяки, теплые, выше колена, узорные чулки, варежки, меховые шапки с длинными «ушами», которые обматывались, как шарф, вокруг шеи, коврики из меха, холщовые рубахи с шерстяной вышивкой. Не линяли! У меня о тех временах сохранилось удивительно теплое чувство! Закрываю глаза, и всплывают лица. Горит печь, тихо светит керосиновая лампа. Мама, папа и я сидим на диване и смотрим на догорающие дрова. Уютно и тепло. Мама, папа и я любим друг друга. Мне пора ложиться спать, но мы все молчим, думаем каждый о своем. Уже поздно, около 10 часов вечера. Мама посадила меня в таз, намылила, помыла, дала мне теплого молока. Оба они меня поцеловали, зажгли ночную лампу и пошли в другую комнату. Там топится печь, тепло, тихо разговаривают, а мне хочется спать... Неждана Даниловна ЯНОВИЧ. Ноябрь 2007 года, г.Вашингтон, США |