| Дым Отечества |

24 января 2015 года |

Земский фельдшер/ Ссыльный поляк Матвей Шкутник стал одним из первых медработников в Коми крае

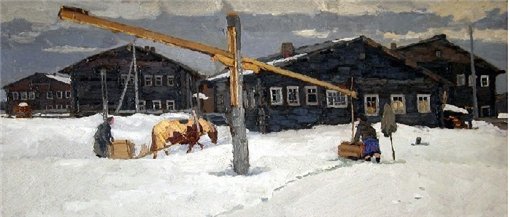

Почти таким же, как на картине художника Владимира Стожарова, увидел удорское село Важгорт фельдшер Матвей Шкутник.

Нынешний год – юбилейный для медицины Республики Коми: исполняется 200 лет со времени открытия в Усть-Сысольске первой и единственной на весь обширнейший Зырянский край больницы. Понадобилось еще долгих полтора столетия, прежде чем в нашем отдаленном и глухом крае ушли прочь многочисленные эпидемии, а медицинская помощь стала доступной каждому жителю. Существенные продвижки по оказанию медицинских услуг были предприняты в конце XIX века земскими органами. Тогда же жители некоторых волостей трех коми уездов Вологодской губернии впервые соприкоснулись

с земскими фельдшерами.

Во многих населенных пунктах Яренского уезда с этого времени хорошо знали земского фельдшера Матвея Шкутника, очутившегося на севере не по своей воле. Несбыточная помощь Первая больница в Коми крае, распахнувшая двери в далеком 1815 году в Усть-Сысольске, была, как говорится, донельзя скромна и непритязательна. Одна-единственная комната в частном доме с двумя кроватями... Больничная палата предназначалась для солдат местной инвалидной команды, а для остальных горожан была практически недоступной. Больных же и страждущих было много. Поэтому городские власти четыре года спустя купили для больницы одноэтажный дом. Медицинская помощь, без которой сегодня мы не представляем свою жизнь, для наших предков даже в XIX веке была еще делом неслыханным. В нынешних границах Коми в начале позапрошлого столетия проживало чуть более 60 тысяч человек. Но только в 1869 году, почти полвека спустя, к их услугам открылось второе в Коми крае медицинское учреждение: уездное земство оборудовало больницу в городе Яренске. Земские гласные приложили немало сил, чтобы приблизить медицину к жителям окраинных зырянских уездов громадной Вологодской губернии. (К слову, благодаря им же в селах и деревнях открылось множество школ, библиотек-читален, хлебных складов, мастерских...) Приемные покои и фельдшерские пункты в 70-е годы распахнули двери в Троицко-Печорске, Усть-Куломе, Визинге, Койгородке, Усть-Неме, Лойме. Для помещений и оборудования изыскивались средства. Но тут встала почти неразрешимая проблема – кадровая. Найти людей с медицинским образованием оказалось задачей сверхтрудной. Единственными лекарями в уездах долгие годы оставались оспопрививатели. Еще в 40-е годы XIX века власти страны, не на шутку озабоченные масштабными эпидемиями оспы, во многих уголках уносившими жизни большинства детей и подростков, вынуждены были организовать специальное обучение людей, которые бы умели делать прививки. Благодаря их деятельности смертельная зараза хоть и не была истреблена полностью, но ее жертвы значительно сократились. Оспопрививателем по Часовской волости Яренского уезда в конце 60-х годов XIX века был Матвей Шкутник. Откуда и как здесь, в коми глубинке, очутился этот человек с нездешней фамилией? Ответить на этот вопрос помогли воспоминания старожилов и архивные документы. Первый доктор Матвей Антонович Шкутник происходил из мещан Белостокского уезда Гродненской губернии. Польская семья, в которой он рос, с большим сочувствием отнеслась к так называемому Январскому восстанию 1863-1864 годов с целью восстановления Речи Посполитой, а брат Матвея принимал в противостоянии активное участие. После подавления восстания царское правительство, что называется, «закрутило гайки»: пострадали не только непосредственные участники Польского восстания, но и их близкие. Яркой иллюстрацией начавшихся репрессий служит семья Шкутник: в ссылку, на север России, были отправлены родители «смутьяна» и брат Матвей, готовившийся в Белостоке выдержать экзамен на звание фельдшера. Полученные дома медицинские знания и навыки ему волею судьбы пришлось применить на практике уже за тысячи километров от родных мест. Несколько лет он, «низложенный» до крестьянского сословия, трудился оспопрививателем в Часовской волости. В начале 70-х годов Матвей Шкутник был освобожден от надзора полиции и восстановлен в правах. Что дало возможность обратиться с прошением к уездным властям об определении на должность фельдшера. К этому времени в Яренском уезде кроме земского врача уже работали несколько фельдшеров. Что было, как говорится, каплей в море. Ведь самые отдаленные точки уезда, например удорские волости, с уездным центром разделяла почти тысяча километров. Туда-то, где до этого не ступала нога медицинского работника, и попросился Матвей Шкутник, чуть позже продемонстрировавший познания в медицине на экзаменах, специально устроенных для бывшего политссыльного. После чего ему было выдано свидетельство на звание фельдшера. На третий, самый глухой врачебный участок фельдшер Шкутник прибыл на перекладных зимой 1872 года. Под его патронаж были определены две волости – Косланская и Важгортская, практически вся Удора, села и деревни, разбросанные на расстоянии 300 километров. Кроме того, частые в это время эпидемии вынуждали ездить и по другим уголкам Коми края: Матвея Антоновича не раз переводили в Часово, Серегово, Княжпогост... «Коклюш, грудной катар, катаральные горячки на людях всякого возраста повсеместно, – описывал он состояние народного здравия в одном из донесений в управу. – Встречаются страждущие ревматизмом от сильной простуды ног...» Настоящим бедствием для народа были эпидемии, охватывавшие целые волости. Долгие годы на Удоре и в других волостях Яренского уезда борьбу с натуральной оспой, тифом, скарлатиной, кровавым поносом вели лишь несколько фельдшеров, среди которых был и Матвей Шкутник. Их медицинский арсенал был крайне скуден, а бездорожье лишало возможности добраться в нужный час до нужного места. Так, земский фельдшер

М. Голенев в 1883 году, вынужденный пешком добираться от одного удорского села в другое, отморозил ноги и всю оставшуюся жизнь страдал хромотой. Результат острой нехватки мед-

работников – десятки умерших, взрослых и детей. К примеру, эпидемия кровавого поноса в Часовской волости, разразившаяся летом 1881 года, унесла жизни 158 человек. Переболели же этим недугом почти 500 жителей этого села и его окрестностей. Из плена предрассудков Первые медики Коми края много сил отдавали пропаганде среди крестьян гигиенических знаний и навыков. Во время эпидемий кровавого поноса призывали отказаться от провоцирующих болезнь картошки, репы, ягод. Настоятельно просили священников наглухо заколачивать гробы с покойниками, умершими от тифа, не открывать их в церкви, а после выноса в храмах проводить дезинфекцию. Нередко обращались к земским врачам и волостному начальству за содействием, чтобы срочно изолировать маленьких детей от заболевшей заразной болезнью матери. В окраинном крае, каким на протяжении столетий оставалась Удора, первые медработники сталкивались и с сонмом всевозможных суеверий. Люди за первой помощью зачастую обращались не к фельдшерам, а шли к коновалам, знахарям. В донесении из удорского села Важгорт за 1899 год Матвей Шкутник описывает случай из своей практики. В деревне Тойма, за 20 километров от Важгорта, 16-летний юноша сломал ногу. Кто-то позвал фельдшера оказать помощь парню, истекавшему кровью от открытого перелома. Но когда фельдшер добрался до дома больного, перед ним предстал весь «синклит» местных знахарей. Фельдшера доморощенные эскулапы встретили крайне недружелюбно, а один из них, приехавший в Тойму за 40 километров, стал выгонять его из комнаты. Спор завершился тем, что Шкутник был вынужден возвратиться в Важгорт. Однако несколько дней спустя его снова вызвали в Тойму. У сломавшего ногу крестьянского сына началась гангрена. Знахари, по всему видать, ничем подсобить ему так и не сумели, оставив умирать. Ивана (так звали юношу) срочно доставили в Важгортский приемный покой, фельдшер Шкутник сделал операцию по удалению стопы. Пару недель спустя, опираясь на костыли, пациент покинул больницу. С риском для жизни Большую часть 30-летней деятельности на медицинском поприще Матвей Шкутник трудился на Удоре, в самых далеких от уездного центра волостях: Косланской, Разгортской, Ертомской, Важгортской. Многие его коллеги ни за что не желали попасть туда, особенно в далекий Важгорт, считая это место небезопасным для их жизни и здоровья. Такое мнение об этой географической точке сложилось не на пустом месте. Для некоторых медработников, трудившихся здесь до Шкутника, одновременно с ним и уже после окончательного его отъезда из Удоры, Важгорт стал и последним приютом. В 1894 году сюда из Часовской волости был перемещен фельдшер Семен Тырин. А уже в следующем, 1895 году во время эпидемии он умер от горячки. В 1905 году ушел из жизни медицинский фельдшер Важгортского участка Иван Лебедев. 35-летнего медика свело в могилу воспаление легких. Пять лет спустя 26 лет от роду в Важгорте скончалась и «ученая повитуха» – повивальная бабка Мария Шаньгина. А в 1912 году от заражения крови здесь умер еще один медицинский фельдшер – Михаил Малахеев. Все эти смерти, кроме всего прочего, объединяют тяжелые условия жизни, неустроенный быт, работа на износ. Испытывая на себе все это в полной мере, Матвей Шкутник прикладывал усилия для того, чтобы перебраться в более южные волости Яренского уезда. В селе Часово проживала его семья. Весной 1876 года земский фельдшер обвенчался с крестьянкой из села Серегово Александрой Ешкилевой. Один за другим родились дети: три дочери, сын. При отсутствии родных и мужа, часто находившегося в отлучке, Александре Николаевне было очень трудно опекать детей, оберегать их от болезней. Меньше чем за два года мать потеряла трех из четверых своих малышей. Утраты тяжело отразились на ее состоянии. В 1883 году фельдшер Матвей Шкутник овдовел. Северная крона

польского дерева На руках Матвея Антоновича осталась шестилетняя дочь Мария. Родных и близких в Коми крае у него не было, девочку оставлять было не у кого. В 1885 году фельдшер Шкутник вновь пошел под венец. Половинкой 37-летнего поляка вновь стала уроженка села Серегово крестьянская девица Глафира Шергина. В этом браке родились четверо детей, двое из них умерли в младенчестве. Дальнейшую судьбу дочери Варвары, вышедшую в 1933 году замуж за И.И.Степаненко, проследить пока не удалось. Дочь Матвея Шкутника Людмила пошла по стопам отца, стала повивальной бабкой, то есть акушеркой. До революции она трудилась в удорском селе Глотово, а позже – в селе Часово (нынешний Сыктывдинский район). Матвей Антонович до конца своих дней был очень привязан к старшей дочери Марии. Возвратившись домой, он часто подсаживался к девочке, остававшейся на попечении мачехи, и спрашивал: «Ну как, трудно тебе было?» А выслушав дочь, давал один и тот же совет: «Терпи. Бог терпел и нам велел». Любопытна судьба одной из дочерей Марии Матвеевны (в замужестве Поляковой) – Лидии. В годы Первой мировой войны она работала медиком на английском военном корабле. На нем же попала в туманный Альбион, вышла там замуж за морского капитана. Позже жила в Потсдаме, где вела курсы русского языка. До конца 40-х годов между ней и оставшимися в Коми родственниками не прекращалась переписка. Медицинские работники вышли из семьи сестры Лидии – Евгении Николаевны Туркиной. Олег Туркин, врач общей практики, живет в Сыктывкаре, а Любовь Морозова, врач-фтизиатр, – в Ярославле. Потомство же земского фельдшера Матвея Антоновича Шкутника сейчас насчитывает девять правнуков, 17 праправнуков и 30 прапраправнуков. Последний приют их предка Матвея Шкутника, одного из первых земских фельдшеров Коми края, находится в селе Часово. Это селение Яренского уезда стало для него и местом ссылки, и одной из точек приложения сил, и семейным гнездовьем. Он умер 25 декабря 1913 года в возрасте 70 лет. Светлана Савельева, Анна СИВКОВА |