| Дым Отечества |

19 октября 2013 года |

Слепой музыкант/ Спутницей по жизни Аифала Нефедова была гармошка, а эталоном творчества оставался его первый начальник - Виктор Савин

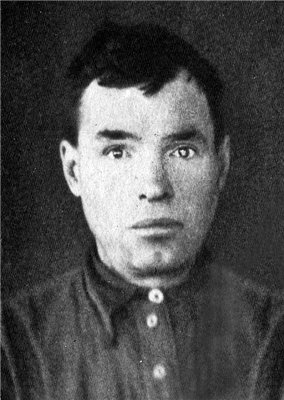

Аифал Нефедов.

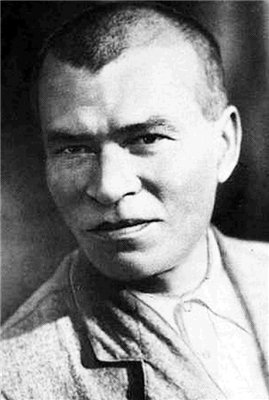

Виктор Савин.

Аифал Нефедов (первый слева в первом ряду), его жена Мария (первая справа в первом ряду) и семья дочери Тамары. 80-е гг.

В далеком 1961 году на 8 марта мне, десятикласснице, мальчики из нашего класса подарили книгу Виктора Савина «Бöрйöм гижöдъяс» («Избранные произведения»). Сразу же, как только я принесла томик домой, он сделался настольной книгой всей нашей семьи. Все, что было напечатано под его обложкой, было читано-перечитано каждым из нас, и про себя, и вслух, в кругу близких вечерними часами. Песни и стихи Небдiнса Виттора и мы, дети, и наши родители знали наизусть. Чуть-чуть истрепавшаяся от тысяч прикосновений книга, увидевшая свет в 1956 году, по прошествии лет сделалась семейной реликвией. Близким, дорогим, родным человеком наша семья продолжает считать и ее талантливого автора. В какой-то мере благодаря Виктору Алексеевичу Савину произошла встреча моих мамы и папы, обернувшаяся созданием супружеского союза, сплоченной семьи. Томик с избранными произведениями классика коми литературы в этом году стал все чаще попадаться на глаза. Объяснение этому очевидно. На нынешнюю осень приходятся две знаменательные даты, связанные с жизнью В.Савина: 125 лет со дня его рождения и 70 лет со времени гибели в сибирских лагерях. А 14 сентября мы отметили юбилей нашего отца и деда Аифала Прокопьевича Нефедова, которому исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Эти даты все чаще стали уводить в прошлое, воссоздавать в памяти подернутые дымкой времени детали и события, заново осмысливать семейную историю. Начну с краткого рассказа о детстве отца. Он появился на свет в 1913 году в деревне Закорд на Коквицкой горе нынешнего Усть-Вымского района. Нареченный священником церковным именем Аифал, малец стал шестым ребенком в семье местного урядника Прокопия Ивановича Нефедова. После него, в 1917 году, родился еще брат Иван, сгинувший без вести в годы Великой Отечественной войны. Большая семья кормилась своим трудом, как и все местные жители, имела хозяйство, наделы пашни и лугов. Но после революции от налаженного быта и порядка не осталось и следа. В 1921 году Прокопия Нефедова как бывшего урядника арестовали, его судил Ревтрибунал, после чего он сгинул бесследно. Вскоре от навалившихся ударов судьбы и переживаний умерла его жена Анна Алексеевна. Родовой дом Нефедовых конфисковали, домашний скот увели в колхозные фермы. Оставшимся без родителей и крыши над головой детям урядника пришлось самим искать себе пропитание и угол, куда можно было приткнуться после навалившихся бед и зол. Один из младших в семье, Аифал, получил травму. Рана зажила, но дала осложнение на глаза – он начал слепнуть. В деревне полуслепой подросток жил впроголодь, никакая крестьянская работа ему не была по плечу. Старший брат Владимир, более пробивной и практичный, отвез Аифала в город. Откуда-то он прознал, что при обществе слепых организуются курсы столяров. Так в 1930 году Аифал Нефедов выбился в люди, став членом производственной артели, объединявшей людей со слабым здоровьем. Отец любил вспоминать о первых годах городской жизни. Кроме столярного дела в обществе слепых учили катать валенки, для овладения навыком пимоката возили в Визингу. Производственная артель имела свое общежитие, где жили иногородние. Здесь вечерами их обучали грамоте и игре на гармошке. Аифал быстро научился читать и писать крупными буквами, позже овладел и азбукой Брайля. Но больше всего и слух, и душу подростка с исковерканной судьбой ублажала гармошка. Сначала он слушал, как играют другие, а потом сам начал пристраивать на колени гармошку, растягивать ее меха. Музыкальным слухом всевышний паренька не обидел, безо всяких нот он повторял полюбившиеся мелодии, закрепляя их в часы отдыха. Страсть к музыке, к песне в нем зародилась еще в детстве, когда самым радостным событием становился поход в соседнее село Семуково, где по большим праздникам и в воскресные дни он мог послушать церковный хор. А в Сыктывкаре, уже вскорости после приезда, люди стали приходить, чтобы послушать игру Аифала Нефедова. Поиграть на гармошке он ходил в Народный дом, где часто устраивались вечера с танцами. Летом веселил народ в городском парке. Гармошка же привела его в театр. Театром тогда называли КИПТ – коми инструктивно-передвижной театр, созданный В.А.Савиным. Наш отец работал в нем гармонистом, а мама, Мария Даниловна Липина, простая усть-куломская девушка, приехавшая в город, устроилась сюда уборщицей. Работа в театре, причем не в составе труппы, не актерами и в течение всего нескольких лет, так запала в сердце и память родителей, что они, деревенские люди, всю жизнь оставались завзятыми театралами, многие ставившиеся в те годы пьесы знали наизусть. В годы моего детства в нашем доме фамилию Савин я почти не слышала. Где-то после войны, проведя несколько лет в сибирских госпиталях после тяжелого ранения, вернулся папин старший брат Владимир Прокопьевич. Помню, сидят братья за столом, вспоминают. То и дело с их уст слетает имя Виттор. Не привычное «Виктор», а на коми лад – «Виттор». Кто такой, почему двое мужиков с таким восторгом и одновременно с сожалением произносят это имя? С этого момента интерес к личности поэта проснулся и у меня. Но до реабилитации Виктора Савина родители о нем говорили полушепотом, не посвящая нас в перипетии его судьбы. Слова, рассказы заменяла гармошка. Отец брал в руки любимый инструмент, и ни один домашний концерт не обходился без коронных номеров – песен, написанных Савиным. Петь их остерегались, но не играть мелодий, которых в Коми крае знал каждый житель, любому гармонисту было, наверное, выше сил. Шлюзы, почти 20 лет сдерживавшие интерес к творчеству любимого поэта, были снесены после его реабилитации. Тогда же в нашем доме зазвучали песни Савина: «Югыд кодзув», «Чужи-быдми сьöд вöр шöрын»... Отец и мать наперебой рассказывали о театральном кумире, рядом с которым им посчастливилось поработать несколько незабываемых лет. Отец все рассказы о В.Савине сопровождал неизменной присказкой: «Виттор – гижны кужö быдтор» (в подстрочном переводе: «Виктор – умеющий писать обо всем»). Рассказывал, что талант Савина был безграничен, он умел все: писать пьесы, рассказы, стихи, газетные статьи, фельетоны, ставил спектакли, сочинял музыку... Брызжущая фонтаном фантазия, жажда творчества, всенародная любовь... Обратная сторона этого – сонм завистников, доносчиков, усилиями которых В.Савина и упекли в лагеря, «изъяли» у народа. И отец, и мать отмечали изюминки, особенности в облике и характере поэта. Уйдя из театра, оба перепробовали множество дел, трудились в разных учреждениях. И всех своих новых начальников неизменно сравнивали с руководителем первого коми театра. Надо сказать, все сравнения были всегда в пользу Виктора Савина. Из воспоминаний родителей Виктор Савин представал франтом, модником, умевшим со вкусом, артистично одеваться. А вот правильно зашнуровать ботинки ему удавалось редко: вдевать шнурки в петельки необходимо сосредоточенно, аккуратно, а Савин всегда торопился, бежал по нескончаемым делам. Поэтому и шнурки на его ботинках часто болтались или запутывались, но увлеченный хозяин обуви этого не замечал. После ареста В.Савина мои родители тоже были вынуждены расстаться и с театром, и с Сыктывкаром. Семья, в которой росли четыре дочери, обосновалась сначала в Усть-Куломе, где отец стал работать гармонистом в районном Доме культуры. Еще один виток судьбы – и Нефедовы вновь вернулись на родину хозяина семьи, в деревушку Закорд на Коквицкой горе. Аифал Прокопьевич здесь столярничал и работал шкипером на барже, сопровождал грузы из Айкино до Усть-Кулома. Два сезона матросом на барже плавала и наша мама. Однако на длительный срок расставаться с родным домом она дальше не рискнула, оставаясь хранительницей очага. В любое время дня у нее на столе кипел большущий 12-литровый самовар – ее приданое, за которым чаевничали близкие и дальние родственники, знакомые, соседи. Отца в 42 года отправили на пенсию. Зрение к этому времени у него ослабло еще пуще. Зато руки не теряли сноровки, не забыли ремесло. Наш дом превратился в мастерскую, где вкусно пахло свежими стружками. Из всей округи приходили люди с просьбой сделать стулья, диваны, сундуки. Почти незрячий мастер вновь, как в юности, начал катать валенки. Сколько шерсти он тогда перемял, «отдубасил», от скольких земляков услышал благодарность за добрые, теплые, мягкие катанки. Отдыхал же он по-прежнему – с гармошкой в руках. Ходил поднимать настроение и в клуб, и на колхозные праздники. Молодежь приглашала его и на вечеринки. Мама, в ответ на такие просьбы, никогда не отваживала отца, отпускала его на весь вечер забавлять игрой молодежь. Крестьянские дети, люди, как говорится, от сохи, они умели ценить данный творцом талант и этот дар не прятали в себе, щедро делились с ним со всем окружающим их миром. Закончить свой рассказ хочу воспоминанием о событии, которое еще раз подчеркивает, как родители относились к талантам. После Коми пединститута, став учительницей, я вернулась на родину, стала работать в селе Коквицы. С ребятами как-то решили поставить спектакль по савинской пьесе «Вабергач» («Водоворот»). Но когда поделилась своей задумкой с отцом, он опешил. Сказал, что сыграть с бухты-барахты не получится, чтобы на сцену выйти и людям понравиться, надо семь потов согнать да в придачу актером родиться. Короче, он не поверил, чтобы из школьной затеи выгорело что-нибудь стоящее. Но его слова нас раззадорили, мы потратили уйму времени и сил, чтобы спектакль понравился сельчанам. А главное – не разочаровал отца. И это, похоже, нам удалось. Во всяком случае, явных огрехов и проколов в нашей игре самый взыскательный критик и знаток савинского творчества не заметил. Наверное, с этого же времени я присоединилась к мнению родителей о том, что самый большой талант Коми земли – Виктор Савин. Тамара КУРМАНОВА. г.Сыктывкар Аифал Нефедов. Виктор Савин. Аифал Нефедов (первый слева в первом ряду), его жена Мария (первая справа в первом ряду) и семья дочери Тамары. 80-е годы. Вектор любого значимого современного исторического исследования – конкретный человек. Его мировоззрение, жизнь, быт, судьба дают самое наглядное и верное представление о целой эпохе. Это же неизмеримо повышает ценность любых документов личного происхождения, семейных архивов. Дневники, письма, связки пожелтевших документов, хранящиеся на антресолях, в старых чемоданах или чуланах, могут сказать об исторических событиях гораздо больше гималаев научных трудов. Многие из них ждут своего часа быть обнародованными, прочувствованными, изученными. Новая рубрика «Семейный архив» дает возможность читателям «Дыма Отечества» представить свидетельства минувших лет и веков, сохранившиеся у них, ввести документы из личных архивов в научный оборот. |