| Дым Отечества |

24 августа 2013 года |

Где родились, там и пригодились/ Пять поколений учителей из династии Чевских - Сердитовых трудились в родном Черныше

А.И.Чевский в четвертом ряду крайний справа. 21 июня 1937 г.

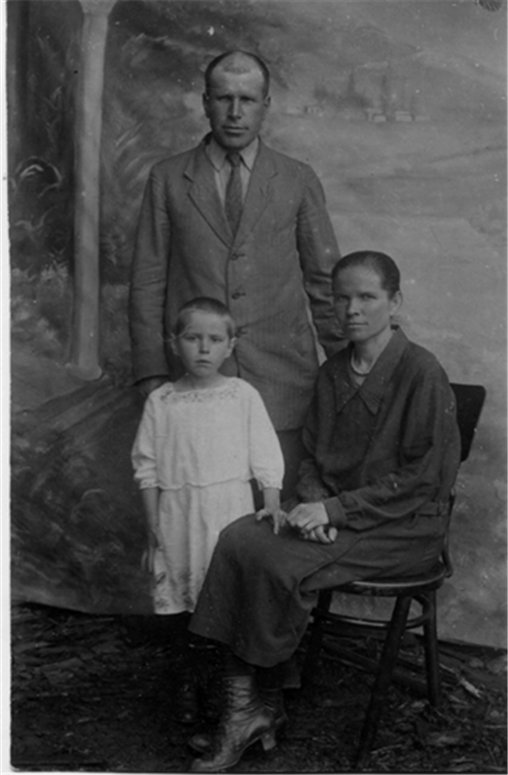

Сердитов Георгий Алексеевич с женой Елизаветой Александровной и дочерью Маргаритой. 20-е годы.

Рано или поздно в жизни любого думающего, анализирующего

события человека наступает момент, когда он захочет погрузиться в прошлое своей семьи. Такое любопытство понятно и объяснимо, знание своих корней – залог уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. Но любой россиянин на этом пути неминуемо встретит

столько препонов и барьеров, которые человеку с Запада,

наверное, и не снились. В семейных архивах в лучшем случае отыщутся несколько старых, потрескавшихся, пожелтевших

снимков, на которых запечатлены предки. А все документы задавшемуся целью постичь свою родословную соотечественнику придется собирать по крохам и крупицам из государственных

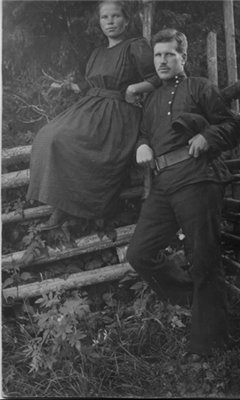

архивов и архивных хранилищ силовых ведомств. Ничего удивительного: в ХХ веке на протяжении многих десятилетий россиянин и его семья являлись прежде всего ячейкой общества, кирпичиком в основании затеянного социалистического строительства. А значит, и сами, и их жизнь, и документы, выдаваемые в разные периоды, даже мысли и чаяния принадлежали государству, которое за всем этим закрепило свое право. Размышления у группового снимка От моего прапрадедушки Александра Ивановича Чевского в домашнем архиве сохранилась одна-единственная фотография. Это групповой снимок, сделанный 21 июня 1937 года, за два месяца до его расстрела. На фотокарточке остались жить 32 человека. Большинство – взрослые. При каких обстоятельствах и где они запечатлелись, выяснить пока не удалось. Как и установить их личности. Единственным исключением является мой прапрадед, стоящий в четвертом ряду с краю. Еще один документ, связанный с жизнью прапрадеда, сохранила бабушка Елизавета Георгиевна Сердитова. Это очень печальное, продирающее, словно мороз по коже, свидетельство жизни моего предка. Называется оно «Опись имущества, принадлежащего гражданину Чевскому Александру Ивановичу». Чего эдакого имелось в его доме, являясь излишком или излишеством, которое требовалось изъять и распределить между другими членами общества? Самым ценным из всего изъятого имущества, конечно же, был бинокль. Оцененное в 30 рублей, это оптическое устройство и значится в описи под номером 1. Затем идет шуба, далее следуют костюм, брюки, жилет, плащ, рубашка нательная, шапка, валенки, сапоги, перина, подушки... Все самое необходимое, имевшееся не в каких-то расточительных количествах, а в одном наинеобходимейшем экземпляре. Гол и бос после такой экспроприации остался 70-летний старик. Впрочем, изымавшие имущество активисты догадывались, а может, даже и знали, что оно их хозяину уже ни к чему. В 1937 году Александр Иванович Чевский был арестован, в том же году состоялся скорый суд, приговоривший «врага народа» к высшей мере наказания. В чем заключалась его вина, какое преступление, несовместимое с жизнью и исключающее пощаду, совершил этот человек преклонных лет? На этот вопрос никто ответа дать не может. До и после 1937 года Известно другое: Александр Иванович был одним из первых в прилузском селе Черныш рассадников доброго и вечного, оставшись в памяти как первый директор сельской школы. Именно он считается и родоначальником учительской династии, деятельность которой не прерывается уже второй век. В связи с этим есть необходимость сделать небольшой экскурс в историю Чернышской школы. В одной из деревень, из которых и состоял Черныш, в Ивановской, в 1886 году возвели новую церковь, освященную во имя нерукотворного образа Спаса. Сюда псаломщиком и был назначен из Никольского уезда Вологодской губернии Александр Чевский, сын дьякона Ляменгской Благовещенской церкви Иоанна Чевского и его жены Александры, урожденной Городецкой. На конец XIX – начало ХХ века пришелся настоящий бум открытия в Коми крае школ. К 1902 году количество только церковно-приходских школ приблизилось к 70. Не остались в стороне от приобщения своих детей к грамоте и чернышские крестьяне. При попечительстве Усть-Сысольского уездного земского собрания и Великоустюжского Стефано-Прокопьевского православного братства 21 ноября 1897 года в селе открылась трехклассная школа грамоты, три года спустя реорганизованная в церковно-приходскую. Первым учителем в школе был священник Павел Каплин, которому занятия с 17 мальчиками и 2 девочками помогала проводить жена Анна Аполосовна. Школа располагалась первоначально в доме крестьянина Петра Никаноровича Овчинникова. А когда он не стал вмещать всех школяров, для учебы обустроили дом зажиточного крестьянина Евстафия Алексеевича Стрекалова. С 1903 года работу сельского священника с учительской совмещал Иван Григорьевич Мысов. Чтобы проследить жизненный путь этого человека, приходится обращаться в архив Управления ФСБ РФ по Республике Коми. А сверив факты из пришедших документов, сделали поразительное открытие: двое священнослужителей, совмещавших духовное служение с просвещением крестьянских детей, – Александр Чевский и Иван Мысов были расстреляны в окрестностях Сыктывкара в один день – 25 августа 1937 года. Псаломщик Александр Чевский не только возглавлял работу сельской школы. По воспоминаниям старожилов Черныша, он был инициатором создания потребительского кооператива, зарегистрированного в 1907 году. В кооператив, снабжавший крестьян необходимыми в хозяйстве материалами, вошли жители не только из Черныша, но от Кибры (нынешнее Куратово) до Летки. Каждый из них заплатил три рубля вступительного взноса, а членский взнос за год составлял 50 копеек. Знания и умения не дали сгинуть прапрадеду и после закрытия церкви, он устроился счетоводом в Ношульский лесопункт. Ему бы, заслужившему спокойную старость, отдохнуть от дел и забот, сопровождавших всю жизнь... Но не зря говорят: злые языки – страшнее пистолета. Донесли на старика, мол, бывший поп на советское предприятие устроился. А может, на имущество позарились, тот же бинокль, с помощью которого в свободные мгновения он обозревал окрестности. Клеймо «враг народа», вынесенное «тройкой» УНКВД Коми АССР... Ружейный залп... Был человек – и нет его... Фамильные ценности Труды отца на ниве просвещения подхватила дочь Александра Ивановича и Марии Ивановны Чевских – Елизавета. Окончив Великоустюжское епархиальное училище, возвратилась в родной Черныш. В 1919 году моя прабабушка перешагнула порог Чернышской школы, чтобы отдать ей полвека. Беззаветная преданность учительскому труду и сельским детям снискали ей большое уважение сельчан. Эта поддержка и помогла выстоять в черные годы, когда был репрессирован ее муж, мой прадед Георгий Алексеевич Сердитов. Преданность малой родине, укорененность в одном месте – тоже фамильные черты Чевских – Сердитовых. Моя бабушка Маргарита Георгиевна Сердитова пошла по стопам матери и деда. А получив педагогическое образование, вернулась в родной Черныш. Ее педагогический стаж – 44 года. Но выйдя и на заслуженный отдых, она не осталась домоседкой. Кроме школы и дома для нее в селе всегда оставалось еще одно привлекательное место – клуб. В начале 50-х годов Маргарита Георгиевна встала во главе фольклорного ансамбля «Чернышские чипсанистки». Сельчанки, пожилые и средних лет, заново возродили народное искусство, родоначальницами которого были их бабушки. Собираясь в клубе, они прикладывали к губам высушенные стебли трав и принимались извлекать из них звуки. Эти мелодии принимали на ура и жители Прилузья, и взыскательная публика из Сыктывкара и Москвы. Перед дочерью Маргариты Георгиевны – Лилией Алексеевной выбор, куда пойти учиться, не стоял. После школы окончила физико-математический факультет Коми пединститута. И тоже вернулась в Черныш. Работала в школе учителем, заместителем директора по воспитательной работе. С 2010 года моя мама, Лилия Алексеевна Попова, – директор школы. Как и у всех моих родных-учителей, ее труд отмечен различными наградами. ...Связь времен, связь поколений... Учительская династия Чевских – Сердитовых берет истоки в земских реформах, когда преподавательская деятельность – обучение подрастающего поколения грамоте – провозглашалась работой безвозмездной и приоритетной. По указу Синода от 20 октября 1836 года первоначальное обучение детей было отнесено к обязанностям приходского духовенства. В народе даже существовала поговорка «Школа – церковный угол». Школа для детей являлась одновременно и храмом знаний, и храмом Божьим. Первопроходцами в становлении образовательной системы, без которой немыслимо сегодняшнее общество, были мои предки-священнослужители и их потомство. Настало время воздать им по заслугам. Екатерина ПОПОВА, учащаяся 9 класса. с.Черныш, Прилузский район Вектор любого значимого современного исторического исследования – конкретный человек. Его мировоззрение, жизнь, быт, судьба дают самое наглядное и верное представление о целой эпохе. Это же неизмеримо повышает ценность любых документов личного происхождения, семейных архивов. Дневники, письма, связки пожелтевших документов, хранящиеся на антресолях, в старых чемоданах или чуланах, могут сказать об исторических событиях гораздо больше гималаев научных трудов. Многие из них ждут своего часа быть обнародованными, прочувствованными, изученными. Новая рубрика «Семейный архив» дает возможность читателям «Дыма Отечества» представить свидетельства минувших лет и веков, сохранившиеся у них, ввести документы из личных архивов в научный оборот. |