| Дым Отечества |

24 августа 2013 года |

Четверо смелых / Группа студентов первого набора Коми пединститута была осуждена за отстаивание собственного мнения о событиях, творящихся на родине и в стране

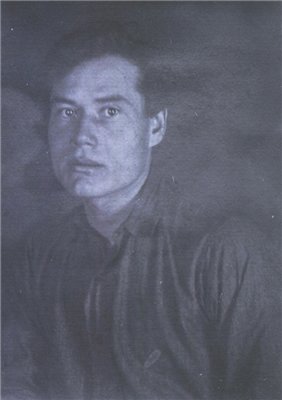

Михаил Розанов.

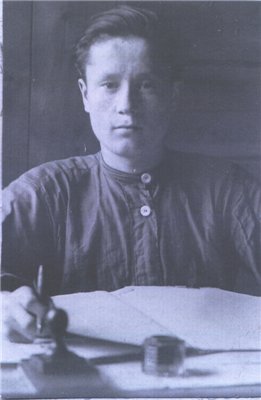

Василий Тарабукин.

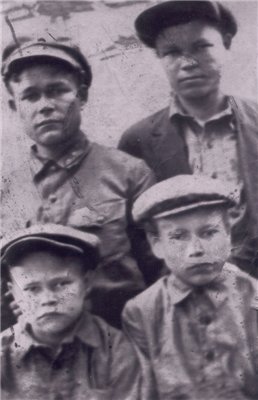

Владимир Матюшев.

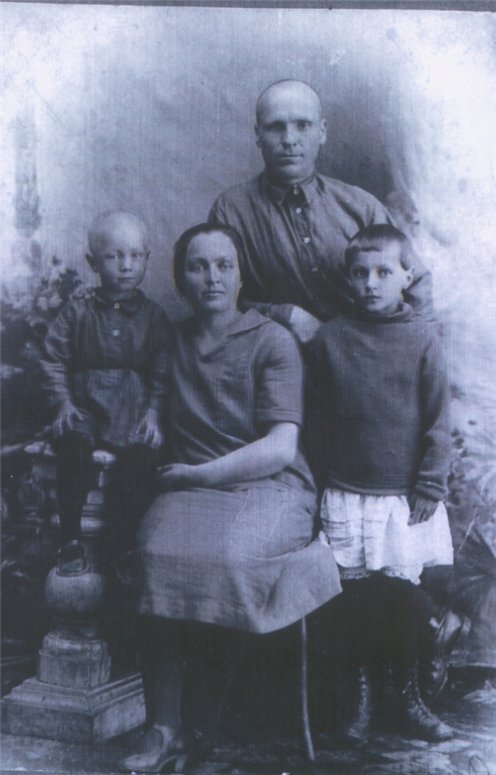

Анна Поповцева с мужем Кириллом и детьми Ниной и Борисом. 1929 г.

Улица Коммунистическая на подъеме к пединституту. 1954 г.

В такие же, как и сейчас, августовские дни 1932 года в столице Коми края, в Сыктывкаре, готовилось распахнуть двери для студентов первое полноценное высшее учебное заведение – пединститут. На первый и второй курсы нового вуза были зачислены 122 молодых человека. Увы, многие из них в силу разных причин, в том числе и надуманных, идеологических, вынуждены были распрощаться с альма-матер, так и не получив диплома о высшем образовании. Трагичнее других сложилась жизнь четверых студентов первого набора Коми пединститута, осужденных по самой строгой, печально знаменитой политической 58-й статье. Сегодняшняя публикация – первый обобщенный материал о студентах-«троцкистах», жертвах оговора, который ее авторам удалось собрать в результате кропотливых многолетних поисков. Времена не выбирают Для начала стоит привести некоторые цифры и факты, характеризующие учебный процесс в пединституте в начале 30-х годов прошлого столетия. Из 122 студентов первого набора пединститута у 99 за плечами было среднее образование. Кроме семилетки они уже успели окончить краткосрочные педкурсы, второклассную учительскую школу, курсы по подготовке в вузы, а некоторые и упраздненное к тому времени духовное училище. Семьдесят три человека из состава первокурсников имели стаж практической работы, из них 58 – педагогический. Всех, кто поступил в новый вуз, объединяла жажда знаний, помноженная на энтузиазм. Без этого невозможно было совмещать учебу с трудовой нагрузкой. А она на плечи студентов ложилась с первых же месяцев их зачисления в пединститут. Сплав, новостройки, сельскохозяйственные угодья, заготовка дров для учебного корпуса и общежитий, обустройство парка на берегу Сысолы, ликвидация неграмотности среди населения, военно-спортивные мероприятия... Везде студенты пединститута были, что называется, нарасхват, кроме аудиторий их ожидала прорва дел и забот. Начавшиеся в стране массовые репрессии превратили пединститут в бурлящий «котел», своеобразной заправкой для которого стали брожение умов, настроений, мнений, несовпадение политических и бытовых пристрастий, что порождало появление недоброжелательства, зависти, подхалимства. Окутавшая страну, словно смог, атмосфера доносительства, ябедничества, угодничества проникала и в стан студенчества. Поразительно, но даже в студенческих характеристиках тех лет обязательной составляющей был пункт, подчеркивающий, насколько в человеке силен дух разоблачительства. Да и сами эти характеристики, о чем нетрудно догадаться после их прочтения, часто создавались по слухам, случайным фразам, передернутым фактам. В разоблачительном угаре студентов вынуждали писать доносы на преподавателей, на допросах оговаривать своих сокурсников. Будущие педагоги оказывались пешками в опытных руках доносителей и осведомителей. «Очень тревожным было время нашей молодости, – рассказывала впоследствии выпускница первого набора студентов КГПИ, заслуженный деятель науки и культуры Коми АССР М.А.Сахарова. – Она отражалась на нашей жизни и на судьбе наших преподавателей. Коми язык вел у нас Лыткин (Илля Вась), впоследствии ученый с мировым именем. Когда его арестовали, стал преподавать А.С.Сидоров. Но проработав месяц с небольшим, тоже был арестован. Очень хорошим преподавателем по литературе был И.И.Оботуров, но тоже пострадал. В разное время были репрессированы Г.А.Нечаев, Г.А.Старцев, В.П.Подоров...» Вторит М.А.Сахаровой выпускница 1937 года, ветеран педагогического труда В.И.Цивилева: «Плохо то, что за четыре года сменилось три директора. Первого директора, А.Ф.Богданова, обвинили в троцкизме, и он застрелился. Никто из студентов не мог идти на похороны. Боялись. И это понятно. Время было такое. Обвиняли в троцкизме и арестовывали как преподавателей, так и студентов». Рассказывая об аресте студентов, В.И.Цивилева, конечно же, имела в виду прежде всего четверых студентов первого набора пединститута – Владимира Матюшева, Михаила Розанова, Василия Тарабукина и Анну Поповцеву. Именно «деяния» этой четверки и были объединены в одно следственное дело под номером 1872, с которым нам, авторам этой публикации, впервые удалось ознакомиться в архиве УФСБ РФ по Республике Коми. В результате долгих и сложных поисков, переписки с различными организациями и ведомствами, встреч с родственниками осужденных студентов стало очевидно, что ни один из четверых пединститут окончить не смог. Двое о восторжествовавшей справедливости – об их реабилитации узнали в 1956 году. А еще двое до нее не дожили. В обвинительном заключении четверо студентов пединститута, осужденных в 1935 году по статье 58-10, идут одним списком. Также вместе они проходят и в постановлении Президиума Верховного суда Коми АССР от 13 апреля 1956 года об отмене решения особого совещания НКВД. Рассказ о судьбе четверых студентов мы выстроили в той же последовательности, в какой их фамилии значатся в постановлении о реабилитации. «Прошу принять на литературное отделение...» Восстановить вехи биографии студентки пединститута 1932-1935 годов Анны Ивановны Поповцевой помогла ее внучка, искусствовед, сотрудница Национальной галереи РК Элеонора Поповцева. Она передала в музей КГПИ трудовую книжку бабушки, другие материалы семейного архива, из которых прояснились и счастливые, и драматические коллизии жизни этой женщины. Анна Поповцева (в девичестве Пигель) родилась 29 марта 1902 года в уездном городе Пинске Минской губернии. Отец девушки занимался в Полесье лесоводством. С началом Первой мировой войны семья Пигель перебралась в украинский город Волчанск. Здесь после окончания учительской гимназии Анна работала учителем начальных классов. Тут же судьба и свела красавицу Анну с красноармейцем Кириллом Поповцевым, уроженцем Яренского уезда Вологодской губернии. В 1920 году они стали мужем и женой. В 1921 году Кирилл Поповцев демобилизовался. Отец Анны был изначально против этого брака. Тем более против переезда на край света любимой дочери. Однако любовь молодоженов оказалась сильнее родительского «неблагословения». Приехав в Коми, Анна Поповцева стала работать учителем, затем ее поставили заведовать школой. Обучала грамоте не только детей, но и их родителей. Муж Кирилл служил в сельсовете, одновременно занимаясь с детьми столярным делом. Еще до службы в Красной армии он успел окончить Айкинскую ремесленную школу по специальности «мастер по столярно-токарному делу». Супруги Поповцевы жили в любви и согласии. Один за другим родились дети – Нина, Борис, Фаина. Хозяину семьи дети не стали помехой в продвижении по службе, его поставили руководителем строительной конторы в Сыктывкаре. Анна Ивановна работала в строительном техникуме библиотекарем. С открытием Коми пединститута сбылась ее давняя мечта о получении высшего образования. 15 января 1932 года в заявлении в приемную комиссию института А.Поповцева писала: «Желая продолжить свое образование, прошу о принятии меня на литературное отделение». (Отделения стали называться факультетами с 1935 года.) Так тридцатилетняя женщина, мама троих детей, учительница с десятилетним стажем стала студенткой первого набора в КГПИ. Цена жизни Но проучившись без малого год, Анна Ивановна оказалась в числе студентов, якобы проникших в институт из «кулацких, классово чуждых, враждебных элементов». 28 февраля 1933 года ее исключили из вуза. А в июле того же года, после предоставления женщиной документов, «отвергающих чуждость социального происхождения», вновь восстановили в институте. Правда, отвести от себя «тучи» она сумела ненадолго. 29 июня 1935 года студентку А.Поповцеву арестовали «за антисоветскую деятельность». В обвинительном заключении ей вменялось в вину, что в разговорах со студентами она плохо отзывалась о качестве товаров советского производства, осуждала вступление под принуждением в колхозы, полуголодное существование сограждан. Инкриминировалось ей также неучастие в «разоблачении троцкистов и подобных им кулацко-националистических элементов в институте». При аресте Анне Ивановне было сделано единственное снисхождение: до родов (она была на сносях) ее содержали под домашним арестом без права выезда из города. 15 декабря 1935 года за «контр-революционную троцкистскую агитацию» А.Поповцева с грудной дочерью Эммой на руках сроком на три года была этапирована в поселок Кочмес Интинского района. Лагерная эпопея заключенной студентки тянет на роман с трагическим сюжетом. Маленькая Эмма на стылом Севере умирает. Еще до окончания первого срока ее маму судят повторно и на пять лет отправляют еще дальше, в Заполярье, в Воркуту. А за «связь с контрреволюционными элементами» (то бишь с собственной женой) исключают из партии, а затем судят мужа Анны Ивановны. Кирилл Поповцев содержался в лагере в Верхнем Чове. После освобождения, чтобы быть ближе к жене, с оставшимися на руках детьми приехал в Ижемский район, работал техноруком в райпромкомбинате. В 1941 году в числе других «вредителей» был осужден вторично. Осиротевшие дети очутились в детском доме. Летом 1941 года Анна Попов-цева, отбыв срок, освободилась из заключения и, забрав из ижемского детдома детей, вернулась в Сыктывкар. Устроиться работать она смогла завхозом в туберкулезный диспансер в Кируле. Найти здесь место посчитала за удачу, так как могла присматривать за тяжелобольным сыном Борисом. Но несмотря на все старания врачей, вырвать из лап смерти 16-летнего подростка не удалось. В трудовой книжке А.И.По-повцевой остались благодарности «за хорошую и добросовестную работу» и «безупречный труд». В 1962 году она вышла на пенсию, а 12 мая 1979 года в возрасте 77 лет ушла из жизни. Остается добавить, что лагерная эпопея разрушила семью Поповцевых. Муж Анны Ивановны после освобождения работал инженером в леспромхозе «Лемью» комбината «Интауголь», техноруком в Кожвинском райпромкомбинате. Но в 1960 году он возвратился в Сыктывкар с новой семьей. В лагере родилась дочь Лида у Анны Ивановны. Бремя испытаний каждый из выживших в застенках ГУЛАГа пережил по-своему, сообразуясь с обстоятельствами и собственными представлениями о «мере вещей» в экстремальных условиях. В списках не значится Тридцать лет за плечами было и еще у одного «фигуранта» лагерного дела № 1872 Василия Дмитриевича Тарабукина. Уроженец деревни Ситтинская Сыктывдинского района после семилетки окончил политико-просветительское отделение Усть-Сысольского педтехникума повышенного типа, служил в рядах РККА. В студенческом личном деле Тарабукина имеются удостоверения о его работе в качестве заведующего народными домами в селах Усть-Вымь, Коквицы, Кослан. Руководил он и секцией по подготовке кадров на Сыктывкарском лесозаводе. Дирекция и завком этого предприятия и ходатайствовали перед приемной комиссией пединститута о зачислении «исполнительного и дисциплинированного работника» в число студентов. Тридцатилетнему студенту учиться было непросто. Сказывался и семилетний перерыв в учебе, и отсутствие материальной помощи. Жена Василия, студентка медицинского техникума, как дочь крестьянина-середняка права на стипендию не имела. Молодожены снимали за 15 рублей в месяц комнату в Кочпоне, выплачивая кроме этого 30-40 рублей за сажень дров. Осенью 1933 года В.Тарабукин из-за ухудшившегося состояния здоровья был вынужден уйти в академический отпуск. А уже 1 октября 1934 года, после лечения, вернулся на отделение языка и литературы. В институтской характеристике Василия также «выпячена» его пассивность в «разоблачении троцкистов-националистов». Указаны и другие недостатки. К примеру, его высказывания насчет большой работы земств и замечание, что Троцкий также являлся руководителем Октябрьской революции. Этих «провинностей» оказалось достаточно, чтобы в 1935 году исключить, а затем арестовать Тарабукина. Известно, что отбывать срок В.Тарабукина отправили в Вятский край, где в 1936 году он был повторно осужден к пяти годам ИТЛ. Что сталось с ним позже, установить оказалось крайне сложно. Из заявления, подшитого в студенческое личное дело и датированного 29 июля 1941 года, становится ясно, что, пройдя лагеря, Василий остался жив и ожидает скорой мообилизации на фронт. Однако в Книге Памяти Республики Коми никаких сведений о нем обнаружить не удалось. Из интернет-источников выяснили, что Тарабукин В.Д., 1902 года рождения, был призван 09.07.1942 года Котласским РВК Архангельской области. Мы обратились в военный комиссариат соседней области. Но пришедший ответ разочаровал. В нем сообщалось, что документы военных лет по Котласскому району не сохранились. Надежду поддерживало лишь обращение военкомата по нашей просьбе в автономную некоммерческую организацию по патриотическому воспитанию молодежи «Северный край» в городе Северодвинске. Ответ, полученный оттуда, и помог продвинуться в поиске. В письме из Северодвинска нам сообщили, что при первом призыве Котласским райвоенкоматом Василий Тарабукин был признан ограниченно годным к военной службе. (Годы, проведенные в заключении, не могли не сказаться на здоровье.) Но в конце 1943 года его снова призывают на фронт. На передовую из-за состояния здоровья он не попал, был определен на работу в деревню Макариха Котласского района, где располагался крупный склад горюче-смазочных материалов. Дальнейшую судьбу бывшего студента пединститута удалось проследить из ответа на наш запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, расположенный в подмосковном Подольске. Выяснилось, что по март 1945 года наш земляк состоял командиром отделения вольнонаемной охраны склада ГСМ № 660. Хотя этот объект не находился в ведении военного ведомства, но имел в годы войны стратегическое значение, а посему бойцы, охранявшие его, наверняка впоследствии были признаны и участниками Великой

Отечественной войны. Точку в поиске поставил ответ из Котласского межтерриториального загса. Оттуда сообщили, что Василий Дмитриевич Тарабукин проживал в доме № 41 по улице Гагарина, а умер он 17 декабря 1968 года. «Антисоветчик»

с физическим уклоном Еще один из четверки «студентов-троцкистов» – Владимир Иванович Матюшев был родом из деревни Парч Усть-Куломского района. До поступления в пединститут, в 1929 году, он окончил Усть-Сысольскую советскую школу II ступени, после чего трудился счетоводом в Усть-Немском учлеспромхозе треста «Комилес». Возможно, работал бы он там и дальше, но случилось ЧП: за «убийство по неосторожности» по статье 139 его на два года отправили в трудколонию. За колючей проволокой он, однако, пробыл всего полгода, был освобожден со снятием судимости. Освобождение совпало с объявлением о приеме в создаваемый Коми пединститут. Владимир подал заявление на физико-математический факультет. За семь семестров, которые ему удалось проучиться в вузе, продемонстрировал по подавляющим предметам неплохие знания. Студенту-физику уже было рукой подать до цели – получения диплома. Но сгущающиеся над ним тучи не дали окончить институт. В пединституте ни для кого не была тайной дружба Матюшева с одногруппником Михаилом Розановым. Друг друга они знали еще со времен учебы в школе второй ступени. Оба пристально следили за происходящими вокруг событиями, давая им порой нелицеприятные оценки. Максималисты, с обостренным чувством справедливости, они не умели скрывать негативные суждения, втягивая в обсуждение и споры своих сокурсников. Вскоре за ними прочно закрепилось мнение как «зачинщиков антисоветских разговоров». Владимира Матюшева за «троцкистские высказывания» даже исключали из пединститута. Но из-за недостаточности собранных улик были вынуждены восстановить. В характеристике, выданной руководством пединститута, четверокурсник охарактеризован как человек с сильными знаниями по всем предметам, но без рвения относящийся к общественной работе. Самый большой минус студента – собственное мнение на окружающую жизнь, не совпадающее с генеральной линией партии и правительства. 30 июня 1935 года В.Матюшева арестовали, водворив в Сыктывкарский дом предварительного заключения. А в декабре со сроком на три года этапировали в Воркуту. В 1938 году его освободили с лишением права проживать в течение последующих пяти лет в 15 пунктах страны. Как сложилась дальнейшая участь человека, еще на студенческой скамье заклейменного как «враг народа»? Обращение к Книге Памяти РК позволило узнать, что В.И.Матюшев уже 24 июня 1941 года был призван на фронт. Интернет-источники со ссылкой на Центральный архив Министерства обороны РФ дали возможность уточнить, что призывался он из Корткеросского района, причем датой призыва названо 22 июня 1941 года. Что же касается другой даты – его гибели, то точное число во всех доступных материалах отсутствует. Известно лишь, что красноармеец Матюшев В.И. пропал без вести в феврале 1942 года. «Дезертир

учебного фронта» Из всей четверки «студентов-троцкистов» едва ли не самая трагическая участь постигла Михаила Розанова – талантливого юношу, студента-ударника, персонального стипендиата Коми облисполкома. Уже шесть лет спустя после поступления в Коми пединститут один из лучших студентов первого набора был расстрелян на Дальнем Востоке. Михаил родился в 1913 году в селе Троицко-Печорск, где в это время участковым врачом работал его отец, Дмитрий Иванович. Д.И.Розанов был незаурядным человеком, оставившим яркий след в истории здравоохранения Коми края. В Национальном архиве РК хранятся его воспоминания «Мое восхождение на вулкан Везувий во время его извержения в 1906 году». «Красный доктор» был и в числе первых преподавателей Коми пединститута, правда, проработал он здесь всего полгода. Лекции доцента Д.И.Розанова по физиологии слушал и его сын Михаил. С 1921 года семья Розановых проживала в Усть-Сысольске.

В 1929 году Михаил окончил школу II ступени. Высшее образование в то время можно было получить только за пределами Коми области. С удостоверением отборочной комиссии Коми областного отдела народного образования семнадцатилетний юноша поехал в Свердловск, чтобы учиться в Уральском горном институте. Но учебу пришлось прервать, даже не начав. По прибытии в вуз Розанову предложили тут же внести половину платы за учебу. За учебный год она составляла 150 рублей. Материальное положение семьи Розановых в это время было близко к бедственному. Это в своем заявлении на имя директора горного института и обосновал Михаил. Он писал, что единственным трудоспособным членом семьи является отец, уже давно разменявший шестой десяток. Мать больна, брат и сестра еще не достигли совершеннолетия. Из 270 рублей, получаемых ежемесячно Розановым-старшим, ему могут выделять лишь пятую часть. Несмотря ни на что, в бесплатном обучении М.Розанову было отказано. Не дожидаясь приказа о своем отчислении, он вернулся в Сыктывкар и решил испытать счастья в открывшемся Коми пединституте. «Желая посвятить себя педагогической деятельности, прошу принять меня как уроженца и знающего язык Коми области в число студентов физико-математического цикла», – писал он в январе 1932 года в приемную комиссию. Документы из Свердловска на имя М.Розанова поступили уже в Коми пединститут. Оригинал удостоверения об окончании школы II ступени обезображен пометкой фиолетовыми чернилами: «Из Уральского горного института исключен как дезертир учебного фронта». Лучший из лучших «Дезертир» был принят в пединститут и сразу же стал одним из лучших студентов на курсе. Причем показывал отличные результаты не только на учебном, но и трудовом фронте. В газете «За новый Север» от 24 июля 1934 года было опубликовано письмо студентов-сплавщиков, в котором говорилось: «Мы, студенты-ударники Коми пединститута, Двинский, Розанов, Попов, Канов и Турубанов, после окончания учебы за девять суток доставили до Котласа 500 кубометров экспортного леса...» Увлечениям, работе, дискуссиям не было конца. Михаил не заметил, что оказался под колпаком бдительных товарищей и преподавателей. Весной 1935 года они сигнализировали в дирекцию пединститута, что за прогул четырех занятий Розанов выведен из числа ударников, он не готовится к занятиям по ленинизму, поддерживает связь с исключенным к тому времени из КГПИ бывшим студентом Матюшевым... В тексте письма упоминается и еще одна «провинность» М.Розанова. В одно время он играл в оркестре лесозавода, но затем отказался, из-за чего сорвалось несколько выступлений. «Я – свободный художник, играю в оркестре по собственному желанию, – с чувством достоинства парировал претензии жалобщиков Михаил. – Обязательств заводу я не давал. Сейчас ведь не 1861 год, и насильно заставить играть меня не могут». Своего рода квинтэссенцией этих придирок и сигналов можно считать резюме в характеристике, выданной ему в 1935 году: «Учится хорошо. Дисциплина плохая...» А от нее рукой подать было и до ареста, последовавшего 30 июня. М.Розанов был осужден сначала на три, а затем на пять лет ИТЛ. Лишь из ответа на наш запрос начальника информационного центра УМВД РФ по Магаданской области Т.Проценко стали известны обстоятельства гибели Михаила Розанова. В Магаданскую область он был доставлен 10 июня 1936 года. Меньше чем через два года, 13 марта 1938 года, 24-летнего молодого человека «тройка» УНКВД по Дальстрою осудила вторично. Его признали «активным участником троцкистской вредительско-диверсионной террористической организации» и приговорили к расстрелу. Через две недели приговор был приведен в исполнение. А восемнадцать лет спустя, 22 октября 1956 года, в первую же волну реабилитации безвинных жертв сталинского террора, Михаила Розанова «за отсутствием состава преступления» реабилитировали. В том же году дела четверых студентов Коми пединститута пересмотрели и правоохранительные органы Коми АССР. «По делу в качестве свидетелей допрошена многочисленная группа студентов института, которые в своих показаниях не привели конкретных фактов, дающих основания признать осужденных виновными в проведении контрреволюционной агитации», – говорилось в постановлении Президиума Верховного суда Коми АССР. Справедливость восторжествовала. Но цена, заплаченная за нее, была слишком высока – человеческая жизнь, искалеченные судьбы. Дело «студентов-троцкистов», несмотря на драматические коллизии и трагическую развязку, поражает силой духа, достоинством, свободомыслием, которым не изменили совсем еще юные, молодые люди. И это в то время, когда этих качеств зачастую не хватало очень многим повидавшим жизнь, умудренным опытом людям. Четверо студентов пединститута даже за одну эту стойкость в противостоянии с государственной махиной лжи и лицемерия достойны уважения и долгой памяти. Авторы выражают признательность за содействие в поиске материалов для этой публикации руководству УФСБ РФ по РК и лично О.Н.Бабиковой, а также Н.В.Захаровой. Леонид ЖДАНОВ, кандидат исторических наук, доцент, директор музея

истории КГПИ, Зоя НЕМШИЛОВА, кандидат филологических наук, доцент. |