| Дым Отечества |

29 июня 2013 года |

От Усть-Усы до Лабытнанги/ Сто лет назад группа молодых исследователей совершила экспедицию по малодоступным уголкам Севера

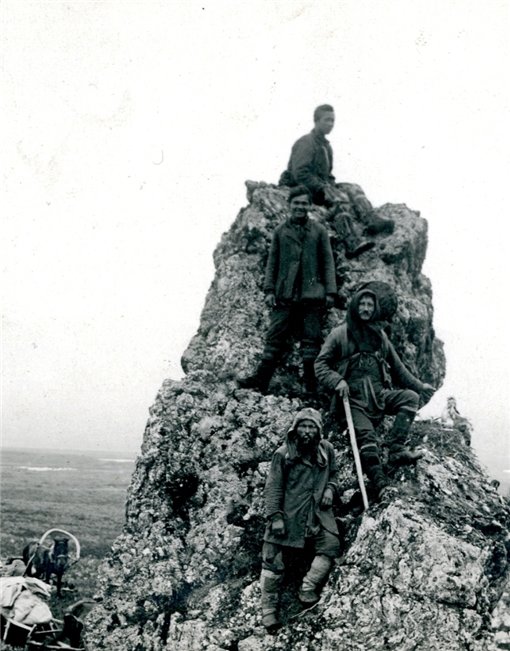

В одном из поселений в верховьях Усы.

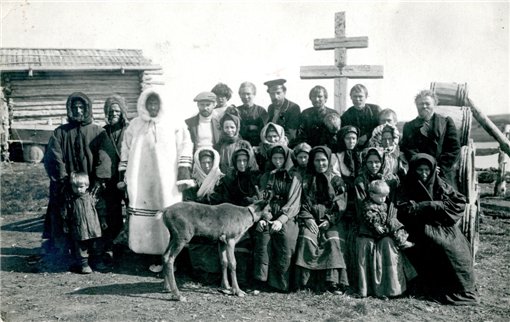

Флот экспедиции из трех лодок.

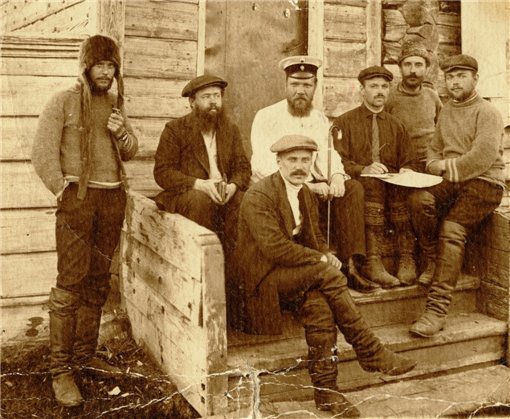

Групповой снимок членов экспедиции в Обдорске.

В 2012-2014 гг. в нашей стране отмечается столетие

со времени проведения нескольких памятных экспедиций по Северу. Среди них наибольший интерес по-прежнему вызывают полярные экспедиции Г.А.Седова, Г.Л.Брусикова и В.А.Русанова. Кроме предпринятых ими дерзновенных путешествий век назад началось изучение неисследованных регионов

и в континентальной части севера России: Большеземельской тундры, Приполярного

и Полярного Урала. Ровно сто лет назад – в 1913 году –

на территории современной Республики Коми работала Печорско-Обдорская экспедиция, материалы о которой сейчас сосредоточены и хранятся

в фондах Воркутинского музейно-выставочного центра. В СНАРЯЖЕНИИ Печорско-Обдорской экспедиции приняли участие Императорская академия наук, Главное управление земледелия и государственных имуществ, Императорское московское общество испытателей природы. В ее состав вошли бывшие студенты высших учебных заведений. Руководил экспедицией Д.Д.Иевлев, бывший студент Московского университета, статистик-экономист. Под его началом состояли Е.А.Логвинович и Е.И.Рубинштейн, бывшие студенты Московского технического училища, В.В.Аполлонов, бывший студент физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, и Н.А.Кулик, студент Санкт-Петербургского университета, геолог. Экспедиция с целью изучения народонаселения и природы Коми края, как можно предположить, стала своеобразной попыткой самоутверждения, желанием испытать себя, стремлением к свободе. Не случайно главному транспортному средству в своем путешествии – небольшой печорской лодке – его участники дали имя родоначальника отечественного анархизма – «Петр Кропоткин». На поезде из Москвы через Нижний Новгород и Казань путешественники достигли Перми, откуда их путь лежал в город Чердынь и далее в село Якшу. От Якши на лодке доплыли до Усть-Усы, после чего достигли села Балбан и направились вверх по течению Печоры к ее истокам. «Экспедиция захватила еще последние дни умирающей зимы. Пронеслось несколько снежных вьюг, по рекам проходил лед» – так описывал июньскую погоду в Печорском крае руководитель экспедиции Д.Иевлев. В ТЕКСТЕ его отчета географические объекты приводятся в соответствии с орфографией и традицией того времени. Так, упоминавшееся село Балбан, где, по замечанию Д.Иевлева, «рвалась последняя связь с культурным миром», – это нынешнее село Петрунь. Рассортировав багаж и разместив его поудобнее, отсюда 14 июня исследователи наметили отплытие. Следует заметить, что экспедиция была хорошо снабжена и экипирована. Продуктовые запасы рассчитаны на четыре месяца. Часть из них – чай, печенье, шоколад, сухая зелень, фрукты, клюквенный экстракт, лимонная кислота, макароны, вермишель, сахар – были закуплены в Москве и Перми. Сухарями и сушками обзавелись уже в Усть-Усе. Основное средство передвижения – лодка-каюк на весь сезон была арендована у богатого зырянина Рочева из села Новикбож. Каюк представлял собой крытую лодку с прямым парусом и высокими бортами, длиной около девяти аршин (6,4 метра). В Новикбоже были наняты и двое рабочих-зырян: Клим Дуркин и Дмитрий Батманов. Во всех отчетах участники экспедиции очень хорошо отзывались о своих помощниках. «Отставной солдат, прекрасно говорящий по-русски, честный, сообразительный мужик» – так характеризовал Батманова руководитель экспедиции Д.Иевлев. «Два других работника – Иван и Тимофей Поповы – всегда необычайно исполнительны, честны и работящи», – продолжал он. Эти помощники присоединились к экспедиции в селении Ярпияг, в устье реки Лемвы. Совместный труд и испытания сплотили исследователей и их помощников настолько, что, как писал Иевлев, «позволили Печорско-Обдорской экспедиции оставить приятелей в Усинском краю». ЗА 32 дня, делая суточные переходы по 10-13 километров, экспедиция преодолела 223 километра от села Петрунь до села Елец. За это время ее участникам приходилось идти и на веслах, и на бечеве, а если позволял ветер, то ставили паруса. В ходе движения по Усе проводились научные исследования, главным образом синоптические. На остановках у поселений и оленеводческих кочевий исследователи делали статистические обследования, фотографировали местность и жителей. В налаживании контактов с коренными жителями столичным ученым неоценимую помощь оказывали их проводники – зыряне, разъясняя своим землякам, что «вреда от ученых быть не может, а пользы ждать надо». Исследователи записывали историю появления на берегах Усы населенных пунктов: Фиона, Абези, Ярпияга, Ошвора, Сейды, Ельца. Отмечали дату их основания, места, откуда пришли их первопоселенцы. Интересовала исследователей и социальная составляющая жизни аборигенов севера. Скрупулезно просчитывалось расстояние от поселений до ближайшего фельдшерского пункта, центра волостного правления, церкви, почтовой конторы. Отмечалось, что на всем пространстве между селами Петрунь и Лабытнанги невозможно получить даже минимальную медицинскую помощь. Дети из Петруни не имели доступа к получению даже начального образования. Немало удивил путешественников такой факт: во всех изученных поселениях не нашлось ни одной женщины, умевшей читать. Из мужчин были обучены грамоте и говорили по-русски 46 человек. Всего в орбиту столичных исследователей попали 263 мужчины и 277 женщин. В ХОДЕ экспедиции составлялось подробное описание годового круга жизни оленеводов-кочевников, а также фиксировались порядок и особенности их взаимодействия с местной властью. «Настойчиво выдвигается вопрос пересмотра всего законодательства, относящегося к самоедскому народу, и организации целого ряда мероприятий, способствующих поднятию экономического благосостояния и культурного уровня аборигенов наших тундр, родоначальников оленеводческого и промыслового хозяйства» – такой вывод содержится в отчете экспедиции. Жители села Елец, куда добралась экспедиция, убедили ее участников, что в верховьях река в это время практически не судоходна, поэтому передвигаться вперед можно лишь по суху. Путешественники наняли трех лошадей для перевозки багажа. Нашелся и проводник, местный житель Дмитрий Вокуев, который, правда, страшился ответственности, если не сможет найти путь до села Лабытнанги. К счастью, опасения не оправдались, молодой охотник вывел спутников точно к цели. ПРИ переходе от Ельца до Лабытнанги путешественники в полной мере испытали на себе особенности местной природы. Всем – и людям, и лошадям особенно доставалось от комариных полчищ. Одновременно глаз радовали живописные, величественные пейзажи Полярного Урала. «Мощными контурами вырисовывались на ярком фоне голубого северного неба белые шапки гор с лощинами, наполненными снегом», – вспоминал Д.Иевлев. На восточном склоне Уральского хребта было отмечено значительное повышение температуры воздуха: здесь чувствовалось дыхание континента и настоящего лета. Однако времени любоваться красотами Полярного Урала путешественникам выпадало мало. «Весь путь от селения Елец до селения Лабытнанги длиной около 130 верст был снят инструментально с барометрическим определением перевальных высот», – писал один из участников экспедиции Е.Рубинштейн. Достигнув Лабытнанги, экспедиция переправилась через Обь, прибыв в конечный пункт своего путешествия – город Обдорск (нынешний Салехард). Затем тем же маршрутом члены экспедиции, их помощники и проводники проделали обратный переход к верховьям реки Усы. Достигнув этой точки, экспедиция разбилась на два отряда. Первый направился для съемок и проведения геологических работ к истокам Усы. А второй, спустившись до селения Никит, поднялся на 85 километров по Воркуте, проводя научные съемки и описание местности. Соединившись в Никите, оба отряда на лодке с собранными коллекциями спустились до Петруни, а потом доплыли до села Усть-Уса. 27 сентября 1913 года на пароходе «Вайгач» члены Печорско-Обдорской экспедиции прибыли в Архангельск. Последним испытанием для путешественников стал злейший осенний шторм, который им пришлось перенести в Баренцевом море. В 1914 году в Москве в типографии «Русская печатня» С.К.Попова вышла небольшая брошюра Д.Д.Иевлева «Жизнь Верхнеусинского края и древний торговый путь через Северный Урал и низовья реки Оби», в которой содержалось краткое описание экспедиции, приведены некоторые результаты исследований, помещена карта с маршрутом пути. Разразившаяся вскоре Первая мировая война не позволила Печорско-Обдорской экспедиции занять подобающее ей место в ряду других подобных путешествий в малоизученные регионы страны. Революция и Гражданская война, последовавшие вскоре, на время «захлопнули» перед исследователями и все двери в эти малодоступные районы севера. Открытие их уникальной природы и богатств, таящихся в недрах, последовало уже значительно позднее. Статистико-экономические исследования и другие результаты, полученные в ходе Печорско-Обдорской экспедиции, многочисленные фотографии, сделанные ее участниками, содержат бесценный материал по истории самых северных жителей Коми края в начале XX века. Остается добавить, что материалы экспедиции в 1965 году были присланы в Воркутинский межрайонный краеведческий музей из Москвы одним из ее участников Е.И.Рубинштейном. Федор КОЛПАКОВ, научный сотрудник МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр». В одном из поселений в верховьях Усы. Флот экспедиции из трех лодок. Групповой снимок членов экспедиции в Обдорске. Слева направо:

Н.Кулик, житель Обдорска, В.Аполлонов, мировой посредник с.Обдорск, Д.Иевлев, Е.Логвинович, Е.Рубинштейн. |