| Дым Отечества |

26 января 2013 года |

"Наше счастье - в кочующих звуках..." / Василий Дембовецкий, правнук выдающегося математика Николая Лобачевского, был одним из первых переводчиков на русский язык стихов Ивана Куратова

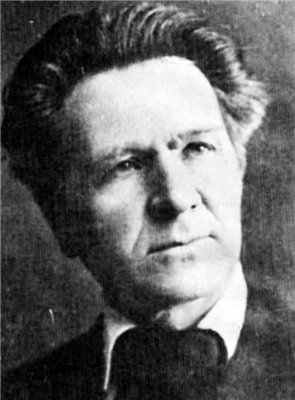

В.Э.Дембовецкий. 1938 г. Сыктывкар.

Снимок В.Дембовецкого в газете "За новый Север". 1940 г.

Так выглядела улица Коммунистическая и Коми пединститут в годы работы В.Дембовецкого в Сыктывкаре.

Общежитие пединститута, в котором жил В.Э.Дембовецкий.

История, как известно, не признает сослагательного наклонения. И все-таки иной раз трудно обойтись без сопоставления, невозможно не соотнести желаемое с действительным. Как, например, в этом случае. Заложенные в Василии Дембовецком наклонности и талант, дружба и покровительство М.Волошина, сестер Цветаевых смогли бы обеспечить ему место в сонме поэтов Серебряного века. Рукопись его книги, высоко оцененная одним из мэтров отечественной живописи Василием Суриковым, обязательно вывела бы его на искусствоведческую стезю. А дворянские корни и фамильная родовитость стали бы залогом размеренной, спокойной жизни. Все это у героя нашей публикации отняла Октябрьская революция. Но даже вопреки обстоятельствам Василий Эдуардович Дембовецкий прожил настоящую творческую жизнь. Не потерялся он и в Сыктывкаре, который стал последней географической точкой в многолетних скитаниях этого незаурядного человека. В историю коми литературы и культуры он вошел как один из первых переводчиков произведений основоположника коми литературы И.А.Куратова на русский язык. Но это, как и фамилия Дембовецкого, сегодня известно лишь очень узкому кругу литературоведов. «Подробность

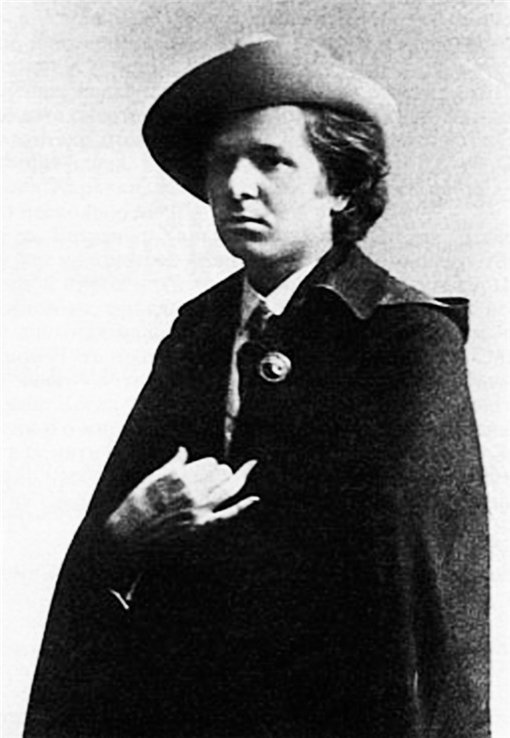

люблю каждую» Василий Дембовецкий родился 10 декабря 1883 года в городе Александровске Екатеринославской губернии (ныне г.Запорожье). Его отец, Эдуард Станиславович Дембовецкий, служил в управлении Южной железной дороги. Он происходил из потомственных польских дворян, имевших фамильное имение и свой герб. Центральное место на гербе Дембовецких занимали крест в червленом щите и нашлемник с изображением буйволиных рогов и золотого топора. Большую известность в Белоруссии и в России снискал родной брат отца В.Э.Дембовецкого – Александр Станиславович Дембовецкий, который в 70-90-е годы XIX века служил главой Могилевской губернии и многое сделал для развития этого края. При нем в губернской столице были построены театр, здания женской гимназии, реального и епархиального училищ, открыта фельдшерская школа, разбит сад, который в народе называли садом Дембовецкого. В истории могилевский губернатор остался и как пытливый исследователь, краевед, автор уникального трехтомного труда «Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях...». Это подробнейшее описание края не утратило своего значения до сих пор, а в 2012 году, к 240-летию со дня образования Могилевской губернии, было переиздано. Мать В.Дембовецкого – Евгения Николаевна – русская, учительница музыки. В семье росло шестеро детей, Василий был четвертым. По материнской линии он являлся потомком великого русского математика Н.И.Лобачевского. В 1903 году В.Дембовецкий окончил Павлоградскую классическую гимназию, где обучали и древним языкам. В 1903-1908 гг. учился на словесном отделении историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. За участие в студенческих забастовках и публикацию стихотворения «Памяти павших» в 1905 году был исключен из университета и выслан в Томск. О восстановлении талантливого юноши в вузе ходатайствовал известный исследователь Центральной Азии и Сибири Григорий Николаевич Потанин. Усилия не остались тщетными, Дембовецкий вновь сел на студенческую скамью. А пока решался вопрос о его восстановлении, он предпринял путешествие по Сибири, побывал в Минусинске, Красноярске. В этих поездках и познакомился с выдающимся русским художником Василием Ивановичем Суриковым. Знакомство с ним, общение и увлеченность русской историей, которую Суриков сумел передать молодому собеседнику, обернулись книгой «О технике русского орнаментного стиля и принципах декоративности народного русского искусства», вышедшей из-под пера Дембовецкого. Он окончил университет не только с дипломом I степени, но и со званием кандидата филологических наук. Ученую степень как раз и обеспечила его работа о технике русского орнамента, предваряемая эпиграфом великого художника: «Подробность люблю каждую». Василий Иванович Суриков советовал и опубликовать кандидатскую диссертацию, однако она увидела свет позже, в 1917 году. Города и годы После окончания университета В.Дембовецкий преподавал в женской гимназии в городе своей юности Павлограде. В эти же годы окрепло его поэтическое перо, многие сочиненные им вирши имели большой успех. Среди поклонников поэтических фантазий молодого стихотворца был и великий князь Константин Константинович Романов, тоже писавший стихи, которые он подписывал псевдонимом «К.Р.». Высокопоставленный поэт встречался с Дембовецким, чтобы выразить свою похвалу его творчеству. Учительствовать в Павлограде, однако, удалось недолго. Открылся туберкулез, началось кровохарканье. Доктора посоветовали перебраться в места с более теплым климатом. Так Василий Дембовецкий очутился в Феодосии, где «застрял» на 15 лет. С 1911 года он начал работать в частной женской гимназии В.Гергилевич, одновременно читая лекции по русской и зарубежной литературе в учительском институте, в институте народного образования и в народном университете Феодосии. Этот южный город в начале ХХ столетия жил насыщенной и разнообразной литературно-культурной жизнью. В нее очень естественно вписался и высокоэрудированный поэт и художник, отличный декламатор Василий Дембовецкий. В 1914 году 30-летний поэт издал первый сборник стихов «Волокна и ткани», куда вошли 137 посвящений, любовная и пейзажная лирика, философские размышления... В мемориальной библиотеке дома-музея в Коктебеле хранится томик этого сборника с дарственной надписью: «Максимилиану Александровичу Волошину. В.Дембовецкий. Феодосия. Май. 1914». Поэты Серебряного века М.Волошин был всего на несколько лет старше В.Дембовецкого и увлекал его масштабом своей неординарной личности, был сродни ему по энергии, творческому духу, многогранности и глубине интересов. Не случайно два поэта активно участвовали в совместных чтениях лекций и собственных стихов в литературно-художественном обществе «Киммерликс», в Феодосийском литературно-артистическом кружке, вписавших не одну яркую строку в историю русской культуры начала ХХ века. О том, что между М.Волошиным и В.Дембовецким существовали очень тесные, доверительные отношения, говорит и то, что Максимилиан Александрович был свидетелем на тайном венчании Василия Эдуардовича с женой Ниной Дмитриевной 5 мая 1917 года. Самым ярким поэтическим портретом М.Волошина, по свидетельству литературоведов, до сих пор считаются эти строфы из стихотворения В.Дембовецкого. И рост, и грудь, и голова кентавра, И грива, как священный лес, И круглых глаз нерасточенный блеск, Таящий небо солнечного Тавра... Среди других звезд Серебряного века русской литературы в окружении В.Дембовецкого в Феодосии были сестры Марина и Анастасия Цветаевы, О.Мандельштам, ректор народного университета, писатель и врач В.Вересаев (кстати, он оперировал в Коктебеле дочь Дембовецкого), Д.Благой, в будущем известный литературовед, а тогда – молодой поэт и проректор народного университета. О том, как тепло принимали поэта В.Дембовецкого («среднего роста, некрасивого, широкоплечего, черты которого освящены счастьем») на литературных вечерах, эмоционально рассказывала автор этого его портрета Анастасия Ивановна Цветаева. «Взволнованный до предела, пробирается к нам, не сводя глаз с Марины, учитель русского языка Дембовецкий, выпустивший книгу «Волокна и ткани», – рукопожатиям и восхищениям нет конца. Но, узнав, что он тоже поэт, Марина соглашается читать еще, только взяв с него обещание – после ее стихов прочитать свои. Еще не смолкли голоса восхищения, растроганности, как Марина, смущенно улыбаясь, ищет взглядом Дембовецкого. – А теперь – вы! Вы обещали... И он, встав, вдруг изменился, весь собирается с мыслями. Стоит, строгий. И он начинает читать... Он, конечно, читал несколько стихотворений (мы просили), но я запомнила одно – и Марина его тоже запомнила и любила нежно, как что-то свое. И я помню его через шестьдесят лет. И помню голос: не тембр, не низкий или высокий, но голос души мужской: ...Как странно расставаться

навсегда! Держать в руке тебе родную руку И сознавать, что без следа Утратишь все: и эту муку, И этот час, и свет вот этих глаз... Как страшно просто

все в последний раз! Как тяжко, как легко постичь

разлуку, Как странно расставаться

навсегда. И было так: все остановилось – в комнате, в нас всех, как там, в его строчках, – просто, чисто, без продолженья, как будто кончилось – все. И это было лучше, вернее голосов похвалы раздававшихся» – такими словами Анастасия Цветаева завершает свой рассказ о Василии Дембовецком. «У Онеги глухой,

в Обозерском лесу...» В 1917 году в Феодосии вышел второй поэтический сборник Василия Эдуардовича «Тридцать столетий назад». Им в эти годы был создан и цикл стихотворений «Моя жена», но в отдельную книгу он не вошел, а сейчас считается утерянным. Следует сказать, что с будущей женой Ниной Дмитриевной Дембовецкий познакомился на курсах по подготовке учителей высших начальных училищ, где он преподавал. Избраннице преподавателя было в то время 18 лет, разница в возрасте будущих супругов составляла 14 лет. На венчание Дембовецких в письме от 23 октября 1917 года сестре Анастасии откликнулась и Марина Цветаева: «Дембовецкий (поэт) женился на совсем молодой женщине, своей ученице, и выпустил вторую книгу стихов». 1917-й и начало следующего 1918 года в семье Дембовецких выдались богатыми на разные события. Хозяина дома наградили орденом Святого Станислава III степени. Увидела свет его книга «О чертах быта в русском орнаменте». Родилась дочь Евгения (другая дочь – Любовь появилась на свет в 1929 году). Однако начавшаяся в стране Гражданская война сразу же втянула В.Дембовецкого в водоворот междуусобицы. По обвинению в большевизме он подвергался репрессиям со стороны белых, а как потомственного дворянина его взяли на «прицел» красные. С 1926 по 1929 год Василий Эдуардович преподавал русский язык и литературу в Донецком горном институте и в вечернем рабочем университете города Сталино. Осенью 1929 года он очутился на Севере, где в то время жил его младший брат Владимир. Выпускник питерского политехнического института, Владимир Эдуардович стал известным морским инженером-практиком и ученым, он – автор более ста печатных трудов по судостроению и строительству портов, в 1940 году защитивший кандидатскую диссертацию по вопросам сооружения Волго-Каспийского канала. Человек огромного кругозора, Дембовецкий-младший дружил с В.Вересаевым, был знаком с И.Куприным, писал эссе, обосновал необходимость нового направления в науке – прикладной психометрии. В Архангельске и на станции Обозерской Василий Дембовецкий проводил занятия со студентами-лесоводами, сам принимал участие в лесозаготовках, за что 18 мая 1932 года был удостоен звания ударника. К этому периоду относится стихотворение «Нине», адресованное жене. У Онеги глухой, в Обозерском лесу, Долго помнили сказочный розовый свет, Что струил на снега неземную красу Из окна, за которым тебя

теперь нет. По командировке Наркомпроса РСФСР с 1932 по 1934 год В.Дембовецкий преподавал античную литературу и литературу эпохи феодализма в Куйбышевском пединституте. С осени 1934 по май 1935 года читал лекции по теории литературы и фольклору в московском пединституте. В столичный вуз ему помог устроиться работать бывший ученик, феодосиец Н.Н.Кухарков, в то время заместитель комиссара просвещения. Именно он чуть позже и посоветовал Василию Эдуардовичу покинуть Москву и осесть где-нибудь подальше от столицы, чтобы уберечь себя и свою семью от надвигающегося вала репрессий. Лишь после войны Дембовецкие узнали, что в 1937 году и нарком просвещения А.С.Бубнов, и его заместитель Н.Н.Кухарков были репрессированы. Расправы не избежал и брат В.Дембовецкого Владимир Эдуардович, главный инженер Центроморпроекта, осужденный по 58-й статье и погибший 26 ноября 1942 года на Дальнем Востоке, в Николаевске-на-Амуре. Эрудит и полиглот Весной 1935 года Василий Дембовецкий с командировочным удостоверением Наркомпроса прибыл в Сыктывкар. 21 мая его зачислили старшим преподавателем кафедры литературы Коми пединститута, с 9 ноября 1938-го по 1 марта 1940 года он исполнял обязанности заведующего кафедрой. Василий Эдуардович читал лекции по истории всеобщей литературы, методике преподавания, античной культуре, фольклору. Среди его слушателей были студенты не только Коми пединститута, но и учительского института, а также эвакуированного в годы войны в Сыктывкар Карело-Финского университета. В его институтской характеристике читаем: «В.Э.Дембовецкий обладает большой эрудицией в области читаемых им курсов... В своих лекциях умело и широко привлекает материал смежных дисциплин (живопись, театр и т.д.), умеет довести материал до каждого слушателя, заинтересовать его...» «Его боготворили артисты республиканского драмтеатра, никто не мог лучше него раскрыть Шекспира и Толстого», – вспоминала младшая дочь Василия Эдуардовича Любовь. Уважение коллег и студентов он снискал не только как эрудит, но и как полиглот: Дембовецкий в совершенстве знал латинский, греческий, болгарский, украинский, сербский, польский, итальянский, французский языки. Тепло вспоминали своего преподавателя выпускники КГПИ тех лет. Е.А.Меньшикова (выпуск 1941 г.): «В.Э.Дембовецкий читал нам лекции по диалектологии. Технические средства обучения в то время отсутствовали, и он часто напевал тексты, чтобы студентам наглядно показать особенности того или иного диалекта. Например: У меня улюбился молоденький попок, Подарил кашемировый платок, Мне платок узять хочется, А попа любить не хочется». В.А.Попова (выпуск 1945 г.): «Прекрасные лекции по фольклору, древнерусской литературе прочитал Василий Эдуардович Дембовецкий. Его любовь к литературе, к слову была примером беззаветной профессиональной преданности». Т.Г.Корычева (выпуск 1945 г.): «С удовольствием и благодарностью вспоминаю эрудитов-энциклопедистов пединститута того времени. Человеком многогранного таланта – лектора, артиста, критика был В.Э.Дембовецкий, давший студентам знания о русской и зарубежной классической литературе, русском фольклоре...» Постоянная перегрузка учебной работой, недомогания, по признанию Василия Эдуардовича, не позволили ему в полной мере отдаваться научно-исследовательской работе. Тем не менее, как явствует из личного дела, он в эти годы успешно работал над проблемой психоанализа литературных типов, для сбора новых материалов в сентябре 1940 года съездил в научную командировку в Москву. Дембовецкий входил в состав редколлегии первого выпуска «Ученых записок» Коми пединститута (1940 г.). В 1944 году Высшая аттестационная комиссия присудила ему ученое звание доцента. Над коми виршами В Сыктывкаре Василий Эдуардович успешно реализовал себя не только в педагогической работе. Свой поэтический дар он использовал в переводческой деятельности. В автобиографии, написанной в начале 40-х годов, он упоминает, что «первым перевел на три четверти поэтические произведения стихами И.А.Куратова на русский язык», а также ряд стихотворений молодых поэтов Коми. Во второй половине 30-х – в начале 40-х годов В.Дембовецкий действительно встал в один ряд с первыми переводчиками стихов основоположника коми литературы. Мощным импульсом для пропаганды творчества первого коми поэта стало 100-летие со дня рождения И.А.Куратова, широко отмечаемое на его родине. К юбилейной дате в Москве увидел свет сборник его стихов в переводе И.Молчанова. А в следующем, в 1940 году сборник с произведениями классика коми литературы вышел в Сыктывкаре. На его страницах были напечатаны стихи Куратова в переводах П.Муравьева, Ф.Честнова, А.Размыслова и В.Дембовецкого. Именно Василий Эдуардович одним из первых (если не самым первым) доходчиво и талантливо донес до русских сородичей такие вирши И.Куратова, как «Новая песня», «Когда я библию читаю», «Коми язык», «Тьма», «Записки слепого», «Забытое», «Перед смертью», «Старуха», «Коми бал», «Ах, ты девушка...», «Пурга», и другие. Художественный опыт первых региональных переводчиков стихотворений И.А.Куратова, в том числе и Дембовецкого, не уступал более поздним переводам стихов коми классика московских авторов. Первые же сделанные Василием Эдуардовичем переводы приняла и высоко оценила сыктывкарская общественность, они неоднократно печатались на страницах республиканской газеты «За новый Север». В одном из номеров газеты за 1940 год был помещен и снимок переводчика. Текст под газетной фотографией гласил: «Преподаватель Коми пединститута В.Э.Дембовецкий за переводом произведений И.А.Куратова». Преподаватель Коми пединститута стал и одним из первых пропагандистов творчества первого коми поэта. В упоминавшейся газете «За новый Север» среди материалов, посвященных юбилею И.А.Куратова, была помещена и статья В.Дембовецкого «Поэзия Куратова подлинно народная», свидетельствующая о глубоком проникновении автора в суть поэзии основоположника коми литературы. В отличие от других исследователей тех лет, которые главную силу творчества Куратова связывали с революционно-демократическим мировоззрением Чернышевского и Добролюбова, Дембовецкий, демонстрируя свою огромную эрудицию и высокую литературоведческую культуру, писал о художественном своеобразии куратовской поэзии, о ее связи с народной жизнью, с крестьянским бытом. Он указывал на образы-символы в стихах, сочетание романтической иронии с тонкой сатирой... Статью В.Дембовецкого, написанную 70 лет назад, и сегодня не вправе проигнорировать ни один уважающий себя куратовед. Плодотворная педагогическая и просветительская работа В.Э.Дембовецкого не только открывала значимость наследия основоположника коми литературы, способствовала росту национального самосознания коми. Она поднимала у общественности и престиж Коми пединститута, который становился в те годы одним из главных центров культурной и научной жизни республики. Последняя пристань Между тем достаточно слабое от природы здоровье Василия Эдуардовича в военные годы было окончательно подорвано. Его дочь Любовь писала: «К сожалению, последние девять лет его жизнь была лишена уюта и тепла домашнего очага. Он жил в одиночестве и холоде, а мы были далеко – в Подмосковье. В Сыктывкар мы приехали в сентябре 1941 года. Шла война. Обед в студенческой столовой – единственный рацион его питания тех лет... Смертельно больной, он продолжал читать лекции студентам – четыре пары ежедневно. 16 апреля 1944 года папа не смог подняться с постели. Его увезли в больницу. Месяц нечеловеческих страданий... Все это время я была рядом с ним». Василий Эдуардович Дембовецкий умер на 61 году жизни от водянки. В газете «За новый Север» от 17 мая 1944 года был опубликован некролог. Прощание с преподавателем состоялось в пединституте, а похоронили его на Центральном кладбище Сыктывкара. Имя незаурядного, разностороннего человека в КГПИ не забыто. Оно вошло в ряд изданных в разные годы книг и сборников, в музее истории пединститута создан личный фонд В.Э.Дембовецкого. А своеобразным послесловием к этой публикации могут стать поэтические строфы, когда-то вышедшие из-под пера Василия Эдуардовича. Мы, поэты, не можем любить. Наше счастье в кочующих звуках. В вечных встречах и вечных разлуках Суждено нам несбыточно жить. Леонид ЖДАНОВ, кандидат исторических наук, доцент, директор музея

истории КГПИ, Зоя НЕМШИЛОВА, кандидат филологических наук, доцент. Авторы выражают признательность всем, кто оказывал содействие в поиске материалов для этой публикации: Н.Захаровой, Т.Нечаевой, В.Сове, З.Старцевой, Д.Холоповой, З.Габовой. В.Дембовецкий (Из книги «Волокна и ткани») *** День молитвенно-безмолвен Мягко-синь и золотист. Лес стоит в блаженных грезах; Каждый лист огнисто-ярок, Как зажженный аметист; Лес одной мечтой исполнен. Лес хмелен и весь лучист; Бродит осень там в березах, Ткет убор на зелень арок, Из оранжевых монист. Лес пылает страстью красок. Кровью, пьяною в листве. Здесь – пожар на ризах кленов, Там – сверкающие ветки Вяз раскинул в синеве. Сколько песен, сколько сказок! Сколько сладких тайн в траве; Сколько жизни, в смерть влюбленной, В этих тканях, в этой сетке, В этой солнечной канве! И.Куратов (перевод В.Дембовецкого) Коми язык На языке моем родном Великих слов не говорят, Зато я знаю, что на нем Слова пустые не звучат. Он мне так дорог, мой язык, Красивый, звучный и простой, И бог мне всякий грех простит За разговор на нем живой. Я с этим милым языком С невинных лет моих знаком, На нем сестра моя и брат Со мной отрадно говорят. На нем отец мой и мать Могли мне доброе внушать. Ах, этот ласковый язык От колыбели я слыхал! Я всей душой к нему привык, Им жил, им мыслил и дышал. Не позабуду никогда Его, в могильном разве сне. Я красоту его всегда Всем сердцем чувствовал нежней. И вот на нем я в первый раз И пел, и складывал рассказ. На нем другие, может быть, Погромче будут говорить. Сто двадцать тысяч коми здесь О добром будут слушать весть. |