| Дым Отечества |

26 января 2013 года |

За переволоком - волок/ Многие дороги, имевшие в древности государственное значение, проходили через Коми край

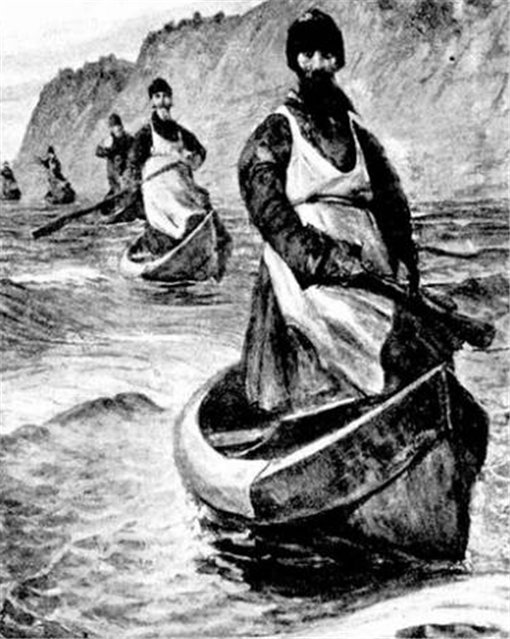

Фото narodrusi.ru.

Административную карту Республики Коми и всего российского Севера сейчас «разрезают» множество грунтовых, шоссейных, железных дорог. Но сложившаяся к этому времени транспортная система имеет за «плечами» небольшую историю, насчитывает всего несколько десятилетий, от силы век. Между тем по Коми краю издавна проходили пути-дороги, имеющие первостепенное значение для освоения и развития Сибири и Севера. Пути сообщения, проложенные столетия назад через Печорский край, по большому счету можно сравнить с нынешними федеральными трассами, настолько они были важны, первостепенны для сношений между разными частями страны и пополнения российской казны. Историю уже затерявшихся, заросших древних трактов и волоков много лет исследует краевед из Архангельской области Николай Анатольевич Окладников. В недавно вышедшую книгу «Пустозерск и Пустозерье» он включил описание многих северных дорог, которые в древности проходили и через Коми край. Путь на Печору Наиболее древними путями сообщения были водно-волоковые. Южный водно-волоковый путь, связывающий бассейн Северной Двины с бассейном Печоры, проходил по Вычегде и Выми с переволоком в левый приток Печоры – реку Ижму. Связь с правым притоком Северной Двины – Вычегдой – осуществлялась по четырем волокам. Первый волок образовывался сближением двух речек: Кедвы Вымской – левого притока Выми и Кедвы Ижемской – левого притока Ижмы. Протяженность волока составляла около 12 верст. Второй волок, проходивший в 35 верстах юго-восточнее первого, соединял правый приток Вычегды – реку Вымь с речкой Ижмой посредством притока Выми – реки Шомвуквы с притоком Ижмы – рекой Ухтой. Несколько юго-западнее находился волок между реками Едвой и Ирвой, соединяющий бассейн Вычегды с бассейном Мезени. Именно через этот волок шло заселение с Выми верховьев Мезени. Этот путь вплоть до первой половины ХХ века имел первостепенное значение для Удорского края – верхней Мезени и ее притока Вашки. Третий волок, соединявший левый приток Печоры – реку Ижму с рекой Вычегдой, образовывался соединением двух одноименных речек: Чери Вычегодской и Чери Ижемской – левого притока Ижмы. Этот волок был наиболее короткий: протяженность его составляла всего 600 сажен, но служил он только летом. Весной и осенью сообщение между Вычегдой и Ижмой шло через другой волок, расположенный примерно в 30 верстах от истока Чери Вычегодской, где расстояние между реками составляло около восьми верст. Четвертый волок, соединявший бассейн Вычегды с бассейном Печоры, проходил в месте сближения притока Печоры – Мылвы Печорской с Мылвой Вычегодской, образующей левый приток Вычегды. Этот волок до начала ХХ века в летнее время был единственным путем сообщения между Печорским краем и долиной Вычегды, а во времена Великого Новгорода через него пролегал торговый путь в низовья Оби и в Югорскую землю. От Ямозера на Мезень Связь между Мезенью и Печорой тоже осуществлялась через четыре волоковых пути. Первый волок находился в месте наибольшего сближения правого притока Мезени – Мезенской Пижмы и левого притока Печоры – реки Цильмы. Его протяженность составляла около 15 верст. Второй волок находился у истока Мезенской Пижмы в месте ее наибольшего сближения с притоком Печоры – Печорской Пижмой и проходил через Ямозеро, где берет начало этот приток Печоры. Протяженность волока составляла шесть верст. Этот путь был проложен в первой половине XIX века, но вскоре был заброшен из-за сильной заболоченности и резкого обмеления Мезенской Пижмы: в ее истоках стало невозможно проехать на лодках. Третий волок находился в месте наибольшего сближения верховьев Мезени с Печорской Пижмой: через Ирво-Елвинский волок, соединявший бассейны Вычегды и Мезени, он связывался с рекой Вымью, т.е. с Вычегодской водной магистралью. Этот путь широко использовался еще в конце XIX – начале ХХ века, через него можно было вый-

ти также на реку Ижму. По этому пути (через Ижму, Вымский волок, с выходом на приток Мезени – реку Пыссу, через Глотову слободу) везли в 1680 году из Пустозерского острога опального боярина Артамона Матвеева и его сына Андрея, когда царским указом они были переведены в ссылку на Мезень. На специально заказанных каюках через малые речки и волоки «проитить было немочно», поэтому от Вымского волока до Глотовой слободы добирались на «малых лодках». «Великий» северный... Однако основной путь, связывающий Мезень с Печорой, проходил не по вышеназванным волокам, а по четвертому – Пёзскому, который являлся самым северным. Он пролегал в верховьях притока Мезени – реки Пёзы и через систему двух волоковых озер выходил в верховья левого притока Печоры – реку Цильму. Его протяженность составляла 15 верст. Путь на Печору через Пёзский волок был хорошо известен на Руси еще в XI веке, и, хотя он был неудобным для плавания по сравнению с Южным путем, новгородцы в своих походах на Печору и в Сибирь пользовались в основном им, как более освоенным и обжитым: «здесь можно было идти людьми, а не пустым местом» и в случае нужды обратиться за помощью к местным жителям. И хотя с открытием новых, более легких путей на Печору и в Сибирь путь через Пёзский волок потерял былое значение, для жителей Печорского края до конца XIX века в летнее время он оставался основной дорогой на Архангельск, пока не был построен Печорский тракт – прямая дорога от Койнаса на Мезень и на Усть-Цильму. Перевалить за Камень Северный водно-волоковый путь через бассейн реки Печоры был связан с Печорским «черезкаменным» путем, по которому новгородские ушкуйники и землепроходцы, а также ратные, торговые и промышленные люди ходили «за Камень» – Уральский хребет, в низовья реки Оби, в Мангазею. Печорский «черезкаменный» путь был наиболее древним и, как свидетельствуют археологические находки, для сношения с Зауральем служил ранее населявшим Север финским племенам. Именно от них узнали о нем и русские. Печорский «черезкаменный» путь от устьев Цильмы и Ижмы шел вверх по Печоре и далее следовал по ее притоку Усе. С Усы землепроходцы попадали на ее приток Собь, из Соби – в Елец, а из Ельца через волок переходили в верховья другой Соби, впадающей в Обь. Перевалив через Урал Обскою Собью, выходили на Обь. «Иной дороги, опричь Соби реки, через Камень летним путем» не было. От устья Соби вели два пути. Один шел вверх по Оби на Березов и Тобольск, второй – вниз по Оби до ее устья, и через Обскую губу в Мангазею, расположенную на восточном побережье Тазовской губы, составляющей часть той же Обской губы. В XVI-XVII веках для перехода за Урал пользовались еще и правыми притоками Печоры – реками Илычем и Щугором. Поднимались по ним, подходили к Среднему Уралу, далее входили в Северную Сосьву и шли на Березов, а оттуда – на Обдорский острог. Промышленными и торговыми людьми Печорский «черезкаменный» путь был освоен уже в XVI веке. Двигаясь по нему за Урал, они основали на своем пути становища-зимовья, которые служили и складочными пунктами для товаров, в основном привозимых из Сибири. Так возник Роговой городок в верховьях Усы, в котором, как свидетельствует царская грамота 1607 года, «пустозерцы по пути через Урал оседают и ведут торг с зауральской самоядью». На местах таких бывших промысловых зимовий возникли впоследствии Обдорск и Березов. Возвышение Ижмы В последней четверти XVI века и начала XVII века «черезкаменным» путем «Печорою рекою» ходили «в судех с великими товары» многие люди из Пустозера, с Пинеги, Мезени и Ваги. И все же этот путь был малоизвестен в Москве и официально не признан правительством, поэтому тобольские выводы просили царя «о том велети свой учинить указ». Такое разрешение последовало 29 ноября 1619 года. Этому способствовало и строительство Архангельска. Утвердив «черезкаменный» путь, московские власти не забывали о своих интересах: на всем его протяжении были созданы таможенные заставы, которые должны были перехватывать ездивших этим путем в Сибирь и возвращавшихся обратно на Русь промышленных и торговых людей и облагать их таможенными пошлинами. Самой главной и наиболее прибыльной была десятинная таможенная пошлина, взимаемая с ввозимых в Сибирь товаров и хлебных припасов, а также с увозимой из Сибири «мягкой рухляди». Особенно большое значение имела ижемская таможенная застава на Печоре, которая играла роль пограничной таможни между Русью и Сибирью. А по ту сторону Урала были учреждены Собская и Обдорская заставы, которые были под одним управлением. Надо отметить, что деятельность застав ограничивалась лишь летними месяцами, так как зимой путь «через Камень» из-за больших снегов и ветров был сопряжен с большими трудностями и практически не использовался. Однако, судя по сообщениям березовских воевод, пустозерцы ездили за Урал в березовский город через Роговой городок и зимой на собаках и оленях «во все годы с великими товарами». Печорский «черезкаменный» путь считался тяжелым и опасным, он проходил через обширные безлюдные места, по малым «тесным» речкам, по которым с трудом продвигались мелкие судна. Через волоки их тащили на катках, перево-зили на оленях и собаках. Товары и поклажу нередко приходилось переносить на руках. Но, несмотря на все трудности и опасности, Печорский «черезкаменный» путь в течение всего XVII века оставался «Большой сибирской дорогой», по которой ежегодно совершалось оживленное движение в Сибирь и обратно. Ход твердью и морем В 1704 году указом Петра I по не вполне ясным фискальным интересам было предписано ездить в Сибирь исключительно через Верхотурье и запрещалось ездить «через Камень, что на Березове». Этот указ был подтвержден в 1706 году. А указом 1722 года повелевалось «через Березов и Собскую заставу как в Сибирь, так и из Сибири отнюдь никого не пропускать». С того времени древний Печорский «черезкаменный» путь постепенно отмирает и утрачивает свое былое значение. В непосредственной связи с «Большой сибирской дорогой» был Мангазейский морской ход – «путь морем окияном мимо Пустозерский острог». Этим путем поморы пользовались уже в первой половине XVI века и продолжали ходить по нему до 1620 года, пока он не был закрыт властями из-за угрозы проникновения иностранцев на Обско-Енисейский Север. С этого же времени роль военно-сторожевого поста, способного воспрепятствовать проникновению иноземных предпринимателей, стал играть Пустозерский острог. Была учреждена застава и на острове Вайгач, где сторожевую службу несли стрельцы из состава Холмогорского, а позже Пустозерского воинских гарнизонов. (Материал приведен

в сокращении

и незначительной

редакции.) В одном из ближайших выпусков «Дыма Отечества» читателей ждет знакомство со старинными северными трактами, сведения о которых также собраны и обобщены в книге Н.Окладникова. |