| Дым Отечества |

28 июля 2012 года |

Первый директор первого вуза/ Александр Богданов ценой собственной жизни защитил свое честное имя

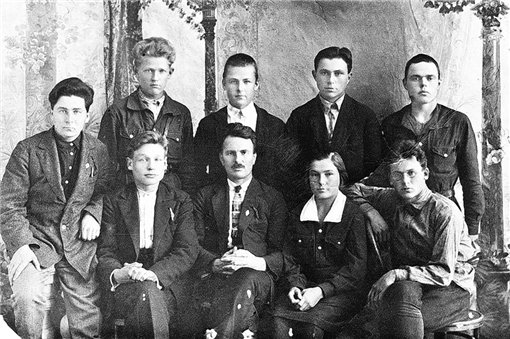

А.Ф.Богданов (в первом ряду в центре) с учащимися Сыктывкарского педагогического техникума. 1931 год.

В этом году исполнилось 90 лет Обществу изучения Коми края. В 20-е годы оно объединило когорту людей, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему своей родины. Краеведческое объединение за короткий срок выросло, став одним из самых заметных, авторитетных научно-общественных движений нашего края. С 90-х годов ХХ столетия в Республике Коми Общество изучения Коми края воссоздано вновь. Кто стоял у истоков краеведческого движения в нашем крае, какие задачи ставили и решали исследователи-энтузиасты, что оставили в наследство потомкам? Кто их преемники, благодаря кому изучение прошлого Коми республики остается на высоком уровне,

каковы перспективы краеведческого движения?

Об этом читайте в новой рубрике приложения

«Дым Отечества». Александр Филимонович Богданов прожил яркую, но до обидного короткую жизнь – всего 38 лет, зато навсегда вписал свое имя в историю Коми республики. Прежде всего как первый директор первого вуза в нашем северном крае – педагогического института. Энергичный, разносторонне образованный, талантливый человек стоял и у истоков Общества изучения Коми края, являлся ответственным редактором лучшего за всю историю Коми краеведческого журнала «Коми му». «Надо мной довлеет прошлое...» Александр Богданов погиб в морозный декабрьский день 1933 года. Погиб от собственной руки, покончил жизнь самоубийством, тем самым обрекая себя на долгие годы замалчивания, забвения. Исход его жизни наверняка мог быть иным. Хотя можно смело предположить, что конец его все равно был уже предрешен. Богданова ожидали либо тюрьма и долгий лагерный срок, либо расстрельная статья. Он опередил «недремлющие органы» и палачей, образно говоря, уже занесших над ним меч. А в предсмертной записке, адресованной хорошо знающим его людям, лапидарно объяснил свою «вину»: «Надо мной довлеет мое прошлое». «Прошлое» А.Богданова с точки зрения здравого смысла было безупречным. Сын крестьянина, занимавшегося мелочной торговлей, с восьми лет сел за парту. Учился сначала в церковно-приходской, затем в учительской школе. После окончания последней пошел сеять доброе и вечное в массы, учительствовал в отдаленных деревнях нынешнего Койгородского района. После чего снова стал школяром – поступил в духовное училище в Усть-Сысольске. Путь к знаниям «преградила» Первая мировая война. На фронте учитель переквалифицировался в медика, после девятимесячных курсов стал военным фельд-шером. На фронте Богданова застали революционные события. В 1918 году его демобилизовали, и он вернулся домой. Против течения А в это время и до коми весей дошли революционные бури и штормы. Учитель, военфельдшер, солдат Александр Богданов на первом съезде усть-сысольского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был избран товарищем председателя и председателем уездисполкома. Здравомыслящий, уже много повидавший человек, он старался направлять революционный пыл земляков в конструктивное, мирное русло. Но разве мыслимо было остановить безудержный, бурлящий поток? Летом 1918 года группа усть-сысольцев двинулась в местечко Човью, где располагалось имение купцов Кузьбожевых, учинив здесь самосуд над членами этой семьи. Председатель исполкома А.Мартюшов и его товарищ А.Богданов, чтобы остановить бесчинства толпы, отправили туда милиционеров, перед этим арестовав пятерых погромщиков. Штурм имения, несмотря на предпринятые усилия, повторился. Тогда милиционер Потапов выстрелил в нападавших, смертельно ранив одного из погромщиков – Кудинова. Этот выстрел, можно сказать, стал роковым и для Мартюшова, и для Богданова. Мартюшова, как не понявшего «революционную суть» выступления погромщиков, почти сразу же освободили от должности, на его место назначив Богданова. Но он, как показали последующие события, «не сумел» понять идеи свершившейся революции. На втором съезде усть-сысольского совета его делегаты во главе с предуисполкома Богдановым выступили в разрез с линией партии, против создания комбедов. Это, как говорится, уже не влезало ни в какие ворота! На состоявшемся в июле 1918 года экстренном заседании чрезвычайной комиссии по реорганизации исполкома Богданов был снят с должности с формулировкой «За агитацию против декрета о комбедах и за допущение голосования, отвергающего декрет...». К вершинам знаний Можно предположить, что Александр Филимонович «лишение» постов воспринял спокойно. Освободившись от функций, которыми он тяготился, он вернулся на привычную стезю – стал учительствовать в школе I ступени в Усть-Сысольске. Но затем его снова выдвинули на чиновничьи должности: инспектором по внешкольному образованию УОНО, заведующим уездным политпросом, заместителем заведующего УОНО. И лишь в начале 1921 года сбылась мечта Богданова – он поступил сразу в два ленинградских вуза. Университет, правда, закончить не смог, а вот диплом пединститута внешкольного образования получил, став первым из земляков, получивших высшее педагогическое образование. Александр Филимонович мечтал покорить еще одну вершину – поступить в престижный в те годы Институт красной профессуры. Но в планы члена партии вмешалось руководство Коми области и «бросало» его на прорыв куда только заблагорассудится. Вот лишь несколько участков, куда в эти годы «кооптировали» учителя с вузовским дипломом. Педтехникум повышенного типа, Облполитпрос, профтехкурсы «Комилеса», директор и преподаватель школы ФЗУ, которую сам Богданов и организовал... Он был членом редколлегии по изданию ленинских работ на коми языке и журнала «Коми просвещенец». В эти же годы Александр Филимонович много сил прикладывал для развития краеведения в Коми крае, активно участвовал в работе Общества изучения Коми края. Между Сыктывкаром и Москвой В 1930 году А.Ф.Богданов стал аспирантом Московского научно-исследовательского института педагогики. Уже спустя год его фамилия значилась среди преподавателей Высшего педагогического института прикладной экономики и товароведения. Неизвестно, как бы сложилась судьба талантливого человека, возможно, он остался бы жить и работать в Москве, если бы его, как члена партии, не вызвали обратно в Сыктывкар. Здесь в это время разворачивалось открытие первого вуза Коми края, остро стоял вопрос с подбором квалифицированных преподавательских кадров. Планировалось, что Александр Филимонович станет проректором по учебной работе и заведующим институтской кафедрой педагогики. Но ему пришлось возглавить институт, взвалив на свои плечи всю деятельность по открытию вуза, всю ношу административно-хозяйственных работ. Даже в это непростое время, когда приходилось решать прорву сиюминутных дел, он мечтал о научных вершинах и о продолжении образования. Лелеял мысль защитить кандидатскую диссертацию по педагогике. Как только в пединституте была налажена учеба студентов, он поехал в Москву, чтобы продолжить учебу в аспирантуре. В 1933 году Александр Филимонович возвратился в Сыктывкар. На этот раз его назначили заместителем директора пединститута по учебной работе, он стал доцентом на кафедре педагогики, а через месяц после начала работы в КГПИ возглавил эту кафедру. Казалось, что все складывается благополучно. Однако благополучие было лишь внешним. В стране набирало темпы шельмование ни в чем неповинных людей. Начался сбор компромата на «врагов народа». Одними из первых под молох репрессий как раз попали самые активные строители нового общества, передовая интеллигенция. Самыми тяжелыми последствиями обернулся искренний интерес к истории родного края: Общество изучения Коми края было разгромлено, почти все его руководители и многие из рядовых членов с клеймом «националистов» попали в лагеря. Опередивший палачей Тучи сгущались и над Александром Богдановым. В сборнике «Коми область в борьбе за социализм», вышедшем из печати в 1931 году, его фамилия фигурировала среди представителей классово-чуждой партии эсеров. Александр Филимонович обратился в партийные органы объяснить, откуда взят такой несоответствующий истине факт. В 1932 году партколлегия Коми обкома партии приняла специальное постановление: «Пребывание в эсеровской партии признать недоказанным и тов. Богданова считать реабилитированным». Но после этого вздохнуть спокойно так и не удалось. Прицепились к соцпроисхождению. Сын торговца, пусть и мелкого, автоматически подпадал под подозрение. Стали смаковать, на все лады обсуждать «недальновидность» Богданова во времена его работы в уисполкоме. Ведь именно его вмешательство воспрепятствовало сведению счетов с богачами Кузьбожевыми, когда они подверглись нападению «пылающей праведным гневом» толпы. Но самым ярким проявлением «антисоветской сущности» Богданова посчитали инициированный им в 1918 году отказ от создания в Коми крае комбедов, что было равносильно неподчинению советской власти. Ведь создание комитетов бедноты провозглашалось специальным декретом победивших в России революционных сил. Можно лишь догадываться, какой сонм переживаний преследовал Александра Филимоновича, прежде чем он решился на отчаянный шаг. Наверняка своим уходом из жизни он хотел прежде всего оградить от преследований и расправы свою семью – жену и детей. Клейма «членов семьи врага народа» им ценой смерти мужа и отца удалось избежать. Сын А.Ф.Богданова – Владимир с отличием окончил физико-математический факультет КГПИ, а затем артиллерийскую академию в Москве, защитил кандидатскую диссертацию, дослужился до генерала. Родной институт, первым директором которого был отец, окончила и дочь Эмилия, работавшая учителем в школах Сыктывкара, а затем Киева, куда переехала после замужества. Во многом благодаря детям Богданова удалось сохранить его могилу на сыктывкарском кладбище. В 1992 году КГПИ открыл на нем памятник. В 2007 году в педагогическом институте отметили 110 лет со дня рождения первого директора вуза. Вскоре после этого памятник на его могиле был увенчан новой мемориальной плитой, на которой увековечены главные вехи биографии Александра Богданова. Анна СИВКОВА. |