| Дым Отечества |

22 декабря 2007 года |

"Злое время" Александра Невского

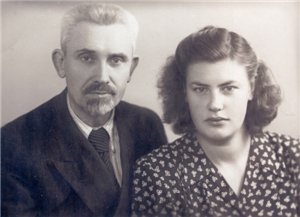

Александр Невский с дочерью Вероникой. 1953 г.

Вид из окна комнаты в Инте. Рисунок А. Невского. 1951 г.

Геолого-маркшейдерский отдел комбината "Интауголь". А.Невский - четвертый слева во втором ряду. 1956 г.

Леонардо да Винчи. Рисунок А.Невского. 1950 г.

Инта, ул. Полярная. Снимок В.Невской. 1955 г.

В. Невская с бабушкой М.Г.Ратьковой в ссылке в Кировской области. 1939 г.

Ленинградский ученый, очутившись в каторжных лагерях Инты, проявил стойкость и силу духа, достойные его тезки – великого русского полководца Удивительное совпадение: два человека, живущие в разные эпохи, отдаленные друг от друга столетиями, не только носят одинаковые имя и фамилию. Каждый из них, можно сказать, вписывает свое имя на скрижалях российской истории. Правда, если жизнь и подвиг русского полководца известны сегодня всем, то деяния и судьба его тезки хранятся лишь в семейном архиве да в трепетной памяти его дочери. Но от этого они нисколько не обесцениваются, не мельчают. В жизни гораздо больше великих людей, чем о них принято думать. Под это определение полностью попадает жизненная эпопея русского ученого Александра Арсеньевича Невского. Без родителей В последние годы в печати часто мелькает ставшая шаблонной, а по сути своей страшная цифра – более миллиона... Столько человек прошли через лагеря Коми края с конца 20-х до середины 50-х годов прошлого века. У каждого из них за плечами была самая опасная, беспощадная, убийственная 58 статья. Кто эти люди, которых бросили в «идеологический котел», заставили пройти через все круги ада, в подавляющем большинстве уничтожили? Каждый из нас, задавшись этим вопросом, приведет на память несколько фамилий. Краеведы и историки наверняка вспомнят десятки, даже сотню имен. Но кто остальные сотни тысяч, что составляло стержень их жизни, какие мысли и чувства обуревали их? «Хотелось бы всех поименно назвать...» ...В памяти маленькой Вероники Невской, Роны – так называли ее в детстве, осталось ощущение присутствия матери. Она еще совсем кроха, ее укутывают, кладут в плетеную корзинку и выносят на прогулку. Когда подросшая девочка поделилась этими ощущениями, взрослые ей не поверили. Решили, что она передает от своего имени рассказы бабушки. Помнить маму Рона никак не могла: та попала под трамвай и погибла, когда дочке не исполнилось и трех лет. Родные запомнили другое: как маленькая Роночка на каждый стук входной двери выбегала в коридор и нетерпеливо кричала: «Мама пришла! Мама...» Столь велико было желание обрести ее вновь. Шли годы. Тоска по самому близкому человеку затянулась, зарубцевалась. Хотя место мамы в душе и жизни Вероники так больше никто и не занял. Еще одно воспоминание. Оно относится к 1936 году. Летом с бабушкой Рона выезжала из Ленинграда в Плес, на ее родину. На вокзале их провожал отец. Улыбающийся, с маленькой бородкой, в «ленинской» кепке... Ничто, казалось, не предвещало ни беды, ни разлуки. А они растянулись на долгие десять лет и вместили для отца и дочери хождение по смертным мукам, отчаяние и надежду. Надежда за эти десять лет то угасала, то еле теплилась, то вновь загоралась яркой искрой. Она, помноженная на два сердца, помогла Веронике Невской и ее отцу Александру Арсеньевичу выжить, дожить до встречи. Его сейчас уже нет в живых – питерский ученый скончался в 1980 году. Дочь проживает в Санкт-Петербурге. Она и рассказала в письмах эту историю, прислала в Коми республику разные материалы из архива отца. Все бумаги скреплены коротким словом – Инта. «Я Троицы рыцарь...» Интересы и увлечения, определившие жизненный путь и творческие искания Александра Нев-ского, сформировались еще в гимназические годы. Накануне Октябрьской революции в городе Шуе он окончил гимназию. В это же время, на ступеньке жизни, разделяющей детство и юность, Саша лишился матери, рано ушедшей из жизни. Не обошло его и увлечение политикой. Вместе с однокашниками он участвовал в заговоре против инспектора Шевнина, который чинил препятствия чтению газет, рассказывающих о революционных событиях. Все это, а также скитания по родным и чужим углам после смерти мамы отразились на его здоровье – заболели легкие. Это не помешало в «окаянный» 1917 год поступить в Московский университет, на историко-филологический факультет. А.Невский здесь слушал лекции знаменитых Шпета, Виппера, Сперанского... Средства на учебу добывал репетиторством. В революцию участвовал в охране университета. Подчеркивал: «Ушел из университета последним после окончательной победы большевиков». С этого времени в мироощущении будущего ученого нарастает кризис. Он едет в Ивановскую губернию учительствовать. Затем возвращается в Москву. Первая попытка поступить в Высший литературно-художественный институт (ВХУТЕМАС) закончилась неудачей. Со второй его зачисляют студентом. Невский слушает лекции корифеев гуманитарной науки. Но вскоре порядки ужесточают, ВХУТЕМАС закрывают. Он переводится на второй курс Ленинградского университета. Под руководством профессора Д.Зеленина занимается этно-графией восточных славян, преподаватели Штерберг и Богораз посвящают в тайны общей этно-графии. Научная работа выводит А.Невского на изучение фольклора и верований. Изучать религию и не быть атеистом – такое в советской России недопустимо. Как пишет Александр Арсеньевич, он приступает к проведению антирелигиозных лекций и экскурсий скрепя сердце. Но в иной постановке, в другой плоскости изучение развития религии не существует. Он втягивается в работу научного сотрудника, а затем секретаря секции по изучению верований народов СССР Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). Именно Невскому суждено принимать участие в создании и работе антирелигиозной выставки Академии наук в Ленинграде, которая впоследствии была преобразована в Музей истории религии и атеизма и расположилась на Невском проспекте, в знаменитом творении архитектора Воронихина – Казанском соборе. Годы работы здесь А.Невского совпали с разгулом воинствующего атеизма. Крушили и ломали храмы, сдавали во вторчермет церковные сосуды, сжигали, уничтожали иконы. С «корочкой» сотрудника Музея истории религии и атеизма А.Невский мог проникнуть в любое из порушенных и подготовленных к сносу культовых зданий. Именно он спас в эти годы от варварства множество бесценных произведений древнерусской живописи. Осознание их сакрального, высшего значения и смысла пришло к Невскому лишь в лагерях. Можно сказать, что там же произошло и его перерождение из ученого-атеиста в религиозного мыслителя. ...Мои маяки до могильного срока, В их свете струится дорога моя. Я Троицы рыцарь, раскрытье кончаю, Число триединое видя везде. Так мысль моя белою волжскою чайкой Рыбачит по Космоса белой воде. В этих строчках из стихотворения «Генеральный план» А.Невский определил свое кредо на оставшийся после лагерей жизненный отрезок. Приполярная академия У Александра Невского, как и у любого из заключенных, было немало случаев сгинуть, превратиться в пыль на ветру. Его арестовали после убийства Кирова 26 августа 1936 года и, обвинив в контр-революционной деятельности, присудили пять лет лагерей. Тогда же привезли в Княжпогост, определили рабочим на асфальтитовый рудник. Последовал маршрут по самым страшным точкам Архипелага ГУЛАГ: Ветлосян, Воркута, Кочмес... В последний его доставили доходягой: по всему телу гноились флегмоны, рот разъедала цинга... До водворения на нары А.Невский пережил очередную семейную драму. После гибели жены он всячески старался оградить дочь от одиночества. В этом очень помогла его тетка Мария Григорьевна Ратькова. Но бабушка с отцом все равно не могли заменить подросшей Веронике маму. Желая хоть как-то возместить дочери женское, материнское тепло и ласку, Александр Арсеньевич женился на своей двоюродной сестре Ирине Геннадьевне Языковой. Появилась полная семья, замаячило семейное счастье. Увы, оно не согрело, не сгладило углы, а породило цепь новых переживаний. Риша (так ласково женщину называли домашние) оставалась для Вероники мачехой. Не сделала она счастливым и ее отца. А после ареста А.Невского, испугавшись преследований НКВД, вместе с сыном от первого брака покинула Ленинград, перебравшись в далекий Красноярский край. Так девочка осталась лишь на попечении бабушки. Дух дышит там, где ему вздумается. Представьте рудник, где обессилевшие заключенные киркой и лопатой долбят мерзлую землю. Полноценную пайку за рабочий день удается получить немногим. Поздно вечером их ждет продуваемая палатка или кишащий вшами и крысами, пропитанный потом и вонью барак. Не до жиру, быть бы живу... Вкалывая на асфальтитовом руднике, «невольник чести» Александр Невский не забыл о дне памяти Александра Сергеевича Пушкина. Не просто помнил, а организовал в КВЧ небольшую выставку о поэте. В гиблом Кочмесе нашел силы для изготовления географических карт и таблиц для открывшейся здесь школы. После полутора лет непрерывных этапов определение на постоянное место в Инту ученый воспринял как свободу. Здесь, после кочмесских конюшен, его поместили в теплый барак. Правда, как и всех, Невского определили на общие работы. С другими солагерниками он успел почувствовать себя в шкуре «вридло» – временно исполнявшего должность лошади. Надо ли объяснять, какое счастье переполняло зека, когда он вылез из грязи в князи – стал секретарем Интинской геологической части. Результатом двухгодичных метеонаблюдений стал очерк о метеорологических условиях Интинского района, написанный Невским. Кстати, первый в своем роде и в последующем использованный при проектировке первых шахт и рабочего поселка Инта. Геология, без которой развитие Инты и Воркуты были немыслимы, спасла жизнь, помогла выкарабкаться десяткам ученых. Не только геологам, но и специалистам в самых разных сферах. Гуманитарий Невский в Инте освоил не только метеорологию, но и геологическое картирование, палеонтологию. В бытность заключенным он изучил труды корифеев отечественного «недроведения» Ферсмана и «небоведения» Вернадского. В лагере он выучил и английский язык. Формула взлета Из записных книжек и дневниковых записей, сделанных Невским в неволе, можно извлечь и формулу его духовного взлета. В этом лагерном Вавилоне, лишенном свободы и человеческого обращения, он сумел приобрести редкое качество – спокойствие духа, сосредоточенность на научной работе. Как признавался, в этом ему помогала интеллектуальная гимнастика. Рабочий день в геологической конторе официально начинался в восемь утра. Он вставал в пять, чтобы до службы проработать те немногие случайные издания, оказавшиеся за колючей проволокой. Наверное, не зря старожилы Инты название своего города связывают со словом «интеллигенция». В Инте 40-х не хватало элементарных предметов, зато имелся в наличии многотомный дореволюционный словарь Брокгауза и Ефрона. Штудировать его и начал Невский. Тщательно конспектировал из него статьи по этике, философии, психологии. Стал составлять рецензии на художественные произведения. Писал стихи. Позже он не раз с иронией признавался, что «геология – это его законная жена, а он все время стремится к любовнице – научной работе». Наука будила, заставляла работать мысль. А сердце и душу разрывало волнение за дочь. Единственного, самого родного на свете человека. Веронике после ареста отца пришлось хлебнуть немало лиха. После возвращения из Плеса в Питере удалось прожить всего год. В июле 1937-го им приказали срочно, в три дня, покинуть город. Марии Григорьевне предложили вернуться в Плес, а Веронику сдать в детдом. Пожилая женщина на это не согласилась, тогда обоих выслали в село Успенское Кировской области. Ссыльной девочке в это время не было и семи лет. Каждый месяц ей с бабушкой было необходимо ходить в город Слободской, отмечаться в спецкомендатуре. В ссылке, в сентябре 1941 года, Мария Григорьевна умерла. Веронике неминуемо грозил детский дом. Но туда она не попала. Протянули руку помощи мамины сестры, папин брат. Они проживали в разных точках страны, Вероника кочевала из одной приютившей ее семьи в другую. «Поскольку я жила в благополучных семьях, то какого-то недружелюбного, подозрительного отношения к себе не ощущала, в младших классах вообще не знала, где находится мой отец. А позднее, когда все узнала, никаких сомнений в несправедливости обвинений, предъявляемых папе, у меня не возникало. Помню, приехав в Инту, он со слезали на глазах рассказывал мне, как его арестовали, допрашивали и ругались матом. Я очень тяжело это восприняла, бесконечно доверяя ему в каждом слове», – вспоминала позже Вероника Александровна. Чужой родной человек При расставании с отцом вероника была дошкольницей. Когда они встретились после разлуки, перед Александром Арсеньевичем предстала дочь-подросток. Она приехала к отцу в Инту, где он после лагеря был оставлен на спецпоселении. «Прибыв в Инту, папа привел меня в комнату двухэтажного барака, бывшего общежитием. В его комнате жили еще четыре или пять мужчин, а мне была выделена койка у стенки, которую папа занавесил купленной тканью. И вот в этом уголке я проживала до окончания 10 класса. Питались мы в основном в столовой, правда, иногда я готовила что-то на кухне. Однажды папа признался, что видел во сне маму. Я предложила испечь блинки. Он согласился, и худо-бедно несколько блинчиков я испекла». Еще строчки из воспоминаний В.Невской. «Одета я была очень бедно: ходила в какой-то грязно-зеленой телогрейке, а когда отцу выделили на работе новую синюю телогрейку, я была просто счастлива. Кроме того, однажды прислали помощь из Америки: раздавали печенье, которое было соленое, и какую-то тушенку, которая, наоборот, была сладкая... У папы со всеми были очень уважительные отношения. Его звали ходячей энциклопедией... Он мог ответить на все задаваемые ему по любым темам вопросы. Но он не был для меня тем родным человеком, каким он считал меня: все-таки десять лет не прошли даром, система сказалась и на наших отношениях...» Отчуждение в конце концов было преодолено, отец и дочь стали друг для друга душевно близкими людьми. Александр Арсеньевич приложил огромные усилия, чтобы завоевать любовь и понимание дочери. Об этом свидетельствуют его большие, подробные, эмоциональные письма после отъезда Вероники из Инты. Это настоящий эпистолярный роман. Наверное, из этого же желания – быть понятым и принятым дочерью и родилась оригинальная философия А.Невского, в которой главное место отводилось любви, красоте, добру... В ударе «нежных чувств» Между тем освобождение из лагеря затягивалось. В 1941 году, после начала войны и истечения отмеренных ему пяти лет, Невского оставили на отсидку как социально опасного элемента. В 1944 году его вывели за зону, но заставили поселиться рядом с ней. О праве выезда из Инты не могло быть и речи. На спецпоселении он продолжал работать в геологоразведке, а в 1949 году перешел в геолого-маркшейдерский отдел управления «Интауголь». Лишь в 1958 году А.Невский смог вернуться в Ленинград. Возвращение домой, в отличие от многих бывших лагерников, для него не было обременено мучительным поиском смысла жизни, приложения своих сил. После Инты в течение 11 лет Александр Арсеньевич самостоятельно трудился в ленинградских библиотеках, наверстывая упущенное, углубляя и шлифуя знания и мысли, добытые и развитые в лагере. В возрасте 71 года ученый возвратился в родной музей, возобновил здесь работу в качестве консультанта. За десять лет, отпущенных судьбой, Невскому удалось написать множество статей, рецензий, обзоров, составить около 180 аналитических описаний икон из собрания музея. Один из его научных трудов – «Старобытовой календарь» – коллеги Невского опубликовали в книге «Будни и праздники старой России» уже после смерти ученого. Главным же итогом жизни Александра Невского стало то, что его философия, мысли, чувства стали неотъемлемой частью мироощущения и его дочери. «На все жизненные ситуации я стараюсь смотреть с оптимизмом... Большое место в моей жизни занимают «нежные чувства». Их я считаю основным двигателем существования человечества. А тот, кто способен эти чувства переживать, может считать себя счастливым человеком». Такой же строй души и мыслей Вероника Александровна, киноинженер по специальности, постаралась воспитать и в двух своих дочерях, внучках Александра Невского. Добру-королю послужу я заботой О милой семье и о близких моих. Судьбою я загнан, разбит и измучен, Но бодростью дышит мой пенистый стих. (Из стихотворения А.Невского «Генеральный план», написанного в Инте.) Любовь МАЛОФЕЕВСКАЯ. А.Невский Из переживаний И вот я, после периода раздробленности, вновь пытаюсь обрести цельность. Но уже не цельность примитивного человека, а высшую цельность преодоления своей раздвоенности, цельность, завоеванную на боевом поле жизни, воссозданную творческими усилиями созревшего духа. Нередко красивые лицом женщины бывают пусты. С красивой фигурой блестящий ум не так уж часто соединяется. А жаль: умная женщина – лучшее украшение жизни, и не только одного отдельного мужчины, но и всего окружающего ее общества. Самое тяжелое в жизни – непонимание, а при понимании лучшее и легкое – молчание. В нас так много отвратительного, что мы редко бываем откровенны до конца перед дорогими нам людьми и боимся, что наша исповедь любимому человеку оттолкнет его от нас: вместо понимания вызовет смех, презрение или отвращение. Но если такой рассказ о самом стыдном и позорном, грязном и вонючем, что было или есть в нашей жизни, все же не оттолкнет от нас человека, который в циничности исповеди увидит подвиг мучения сердца, то тогда про этого человека можно сказать, что он – истинный друг наш. «Полюби нас черненькими!..» Интерес к человеку в вопросе: «Как дошел он до жизни такой?» В этом – гуманизм. Но я всегда как-то стесняюсь подходить к людям и расспрашивать их, навязываться. Часто даже я избегаю людей, хотя и не всегда потому, что они мне мешают в сосредоточении и работе. Мой гуманизм, главным образом, в моей ненависти ко всему тому, что связывает и давит людей, не воспитывая их душевной жизни. Что актуально не нужно – отсекать прочь! Что нужно – хватать отовсюду. Чему я научился в лагере, так это жалости. Особенно жалко здесь женщин, которых лагерь сминает, как сапог полевые цветы. Если жизнь – наслаждение, то смерть – несчастье и зло, но если жизнь – страдание, то смерть – самое великое благо на Земле. Чтобы не наплывало упадочных настроений, надо иметь постоянную тесную связь с родной, любимой наукой (подобно Антею, который черпал силу от соприкосновения с землей-матерью). Не бояться общественного мнения – презирать его («суждения пустого света» – у Пушкина, Лермонтова). Поступать по разуму и личной совести! С книгами часто веселее, чем с людьми и даже в кругу друзей. Книга – лучший друг человека. «Хочется» и «должен» должны сливаться в единое стремление. В этом задача воспитания. У каждого глубокого поэта есть свое видение, которое он воспевает, как у философа есть своя интуиция, которую он раскрывает в своих работах. Иногда чувствуешь себя таким усталым от жизни (с наслаждением бы лег в могилу), но в другие моменты (поразительно!) смотришь на мир широко раскрытыми глазами и удивляешься на вещи, лица, живые существа, точно новорожденный: хочется смотреть и наблюдать, хочется потрогать – взаправдашняя ли эта девушка, этот цветок, этот камешек? Какие они чудесные! И почему я их раньше не замечал? Как мне хочется не писать в дневник – и не могу: новые мысли, новые формулировки старых, очень старых моих мыслей беспокоят сознание и просятся на бумагу. Для кого я, в конце концов, пишу все это – не знаю. Может быть, только для себя. После всего пережитого личная (внутренняя) жизнь представляется мне единственной настоящей ценностью: религия и философия, наука и искусство, любовь и семья... Атеизм же, политика, общественная жизнь, техника и война – все это только вспомогательные средства, внешняя оболочка нашего быта и внутренних переживаний, необходимое или обходимое зло, иногда принудительный ассортимент для содержания личности, даже яд. Деление людей на граждан и обывателей неполно. Кроме этих разрядов есть ученые, специалисты, художники, просто люди глубоких переживаний, к которым не подходит ни название «гражданин», ни кличка «обыватель». Для многих ругателей Инты (может быть, для меня самого в первую очередь) она явилась спасительницей от войны и голода. У человека есть потребность облегчения души – «абсолютной» откровенности перед кем-либо. Раньше этой потребности удовлетворяла (отчасти) исповедь. Возможна ли вообще абсолютная откровенность – какой человек вытерпит ее и не убежит в ужасе от абсолютного самообнажения человека? ...Мерзок человек! г.Инта |