| Дым Отечества |

26 ноября 2011 года |

Галерея Григория Кудяшева/ Художник-фронтовик не рисовал батальных сцен, но война незримо присутствует на каждом его полотне

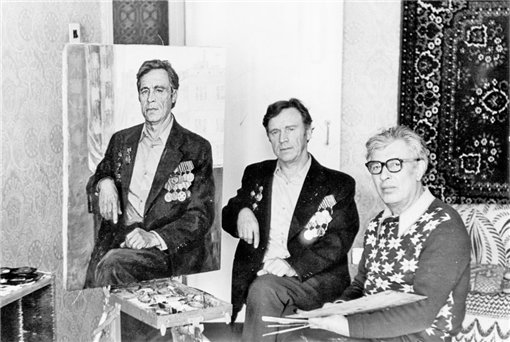

Г.Кудяшев с одним из своих героев.

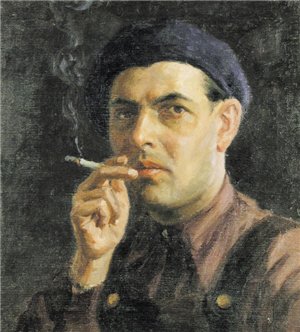

Г.Кудяшев. Автопортрет. 1961 г.

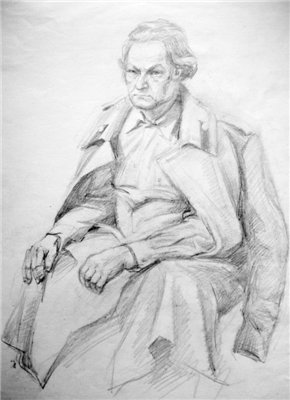

Карандашные наброски Г.Кудяшева.

Карандашные наброски Г.Кудяшева.

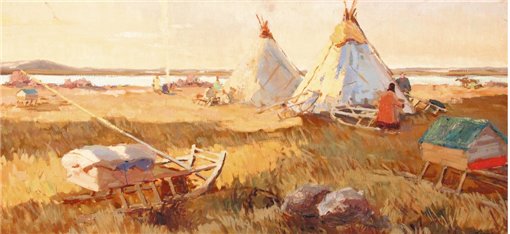

Работа Г.Кудяшева "На летовке". 1961 г.

У больших, настоящих художников путь к творческому успеху чаще всего неровен, тернист. Не прямым, ухабистым он выдался и для Григория Васильевича Кудяшева, уроженца соседнего с Коми Вятского края. Большую часть жизни он прожил в Сыктывкаре, где создал серию полотен с портретами современников и пейзажами, на которых запечатлел милый сердцу Север. Десять лет назад художник ушел из жизни. Но живут его произведения, вошедшие в золотой фонд художественного наследия нашей республики. Трое из Кухлыбо Григорий Кудяшев родился в 1922 году под Вяткой, в местечке с революционным названием «Коминтерн», где находился кожевенный комбинат с одноименным названием. Еще в школе у паренька, выросшего в семье рабочих, проявилась тяга к рисованию, которую он воплощал, оформляя всевозможные стенгазеты. По окончании семилетки, в 1938 году, поступил в Кировское физкультурно-художественное педагогическое училище. Живописи учился у А.А.Потехина, рисунку – у С.С.Двинина. Многое дало общение со своими однокашниками Ильей Богдеско и Виталием Хлыбовым. Трое друзей вдохновились примером Кукрыниксов – советских художников, работавших методом коллективного творчества и прославившихся карикатурами и шаржами. Псевдоним Кукрыниксы, как известно, составили первые слоги фамилий Куприянова и Крылова, а также первые три буквы имени и первая буква фамилии Николая Соколова. Так и молодые кировские художники, объединившие усилия, назвали свое трио Кухлыбо. Неизвестно, как сложилась бы их творческая судьба, если б не война. Все трое прошли через ее горнило. Илья Богдеско, родившийся в 1923 году в молдавском селе Ботушаны близ Рыбницы, был с семьей депортирован, отца расстреляли. Его не сразу взяли в армию. Позже он воевал на Западном фронте, был награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. После войны, в 1947 году, ему разрешили поехать в Ленинград, поступить в Академию художеств, которую он окончил с красным дипломом. Илью Богдеско называли «чудодеем книги». Народный художник СССР, он стал известнейшим иллюстратором классики, знаменитым каллиграфом. Вернувшись в родную Молдавию, он участвовал в создании книгоиздательского дела в республике. Виталий Хлыбов, как и Кудяшев, родился на Вятской земле, в деревне Вшивы Сунского района, в большой крестьянской семье. Хлыбов с детства хотел стать художником, что привело его в кировское педучилище. Одновременно он увлекся авиацией и стал сначала курсантом Порошинского авиаклуба, а затем Львовской летной школы. С начала войны Хлыбов попал на Волховский фронт, его эскадрилья защищала Ленинград. Когда становилось совсем тяжело, он рисовал карикатуры на своих сослуживцев. Смех помогал справляться со стрессами. Один из воздушных боев в 1943 году едва не стал для летчика роковым. Без бензина и боеприпасов, раненный в голову, он едва дотянул до взлетно-посадочной полосы, но самолет при посадке опрокинулся. Младший лейтенант Виталий Хлыбов восемь дней находился в госпитале без сознания. Очнувшись, в записной книжке левой рукой нацарапал: «Вот и кончилась жизнь молодая…» Правую руку спасти не удалось. Твердый характер летчика, награжденного орденом Красного Знамени, помог справиться с трудностями, Виталий Поликарпович научился писать и рисовать левой рукой, окончив пединститут, преподавал не только рисование, но и русский язык, литературу, даже астрономию. Кудяшева призвали сразу после объявления войны – в июле 1941 года. Учебу он не закончил, ушел в армию с третьего курса. Сначала попал в 27-ю Свердловскую военную школу пилотов, где учился на летчика. В начале 1942 года его перевели в школу младших авиационных специалистов в городе Троицке Челябинской области. Окончив ее в апреле 1943 года, Григорий Васильевич попал в 652-й истребительный авиаполк, в котором прослужил авиамехаником по вооружению до 1946 года. Боевое крещение Кудяшев принял на Кавказе, где шли ожесточенные бои. Немецкое командование сосредоточило на аэродромах Крыма и Тамани лучшие части люфтваффе, укомплектованные опытными летчиками и самолетами новой модификации. Первое массовое воздушное сражение произошло 17-24 апреля в ходе боев на Малой земле, в котором участвовало 650 самолетов противника и 500 советских крылатых машин. Сражение длились непрерывно в течение многих часов. Иногда происходило до 40 групповых воздушных боев с участием 50-80 самолетов с обеих сторон. Одновременно наносились удары по аэродромам. 1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой награждено около 600 тысяч человек. В их числе и Григорий Кудяшев. После освобождения Кавказа 652-й авиаполк перебросили на Украинский фронт. Войну Кудяшев закончил старшим сержантом, был награжден медалью «За победу над Германией». Григорий Васильевич родился под счастливой звездой – прошел всю войну без ранений. Его величество игрушка Вернувшись после демобилизации в 1946 году на родину, Григорий Васильевич работал в кировском Товариществе художников. После смерти матери, коми по национальности, уроженки села Тентюково, переехал к тетке в Сыктывкар. В сентябре 1948 года поступил в артель «Северный кустарь», где разрабатывались и изготавливались фанерные игрушки, которые наверняка помнят старожилы города. В это же время перед коми художниками остро встал вопрос об объединении в одну организацию. Художники требовали: «Вся наша работа должна идти через товарищество». Таковое было создано в марте 1949 года. Главной задачей Товарищества художников Коми АССР стало выполнение государственных и общественных заказов, производство художественных изделий. Были устроены производственные мастерские, художники снабжались материалом и инвентарем. Первым председателем товарищества стал И.В.Фролов. Для улучшения «идейно-художественного» качества изделий определили художественный совет, в который входил представитель Обкома ВКП(б). При создании товарищества в нем числилось 15 человек, распределившихся по четырем цехам. В портретном работали П.П.Антоновский, Г.М.Киселев, В.З.Эдельгаус, Г.А.Плосков, в оформительском – А.М.Нечаев, В.И.Кузиванов, С.А.Добряков, А.И.Кузьбожев, в вывесочном – Ф.П.Сырчиков, С.А.Оплеснин, А.Г.Логинов, А.И.Ладанов и, наконец, в цехе художественных изделий и ширпотреба – Г.В.Кудяшев, Г.Р.Хейслер и Е.Я.Оботурова. В ассортименте товаров и услуг товарищества, помимо «творческой живописи», значилось проектирование художественного оформления, создание музейно-выставочных экспозиций и интерьеров, а также рекламы, плакатов, диаграмм, схем, таблиц, шрифтов, орнаментов, деревянной игрушки, декоративных панно, копий известных работ русских и советских авторов, портретов... Портреты шли нарасхват и составляли большую часть работ. Например, в 1950 г. их было изготовлено 698 штук на сумму 134,1 тысячи рублей, и спрос на них постоянно возрастал. Об ассортименте художественной продукции, запросах общества и «иерархии» жанров говорят ведомости того времени, своего рода прайс-листы. Это в первую очередь портреты Сталина, Ленина (на трибуне, в кабинете, в Разливе и т.д.) и их соратников – Маленкова, Молотова, Ворошилова, Булганина – разных размеров и стоимости. Спросом пользовались «Вид Кремля» и официозная композиция «Власть – Советам, мир – народам» с потрясающим воображение трехметровым размером. И только в самом конце списка скромно приютилась копия шишкинской «Корабельной рощи». Характерно попадание в этот список копии картины И.Шишкина. Именно в это время шла кампания превозношения художников-передвижников как вершины не только русского, но и мирового искусства. Конец 40-х годов – пик борьбы с «низкопоклонством перед Западом». Ждановские идеологические акции затронули и периферию. Коми художники критиковали друг друга и сами себя: за «прозападный» импрессионизм – картины Жилина и графику Постникова, за формализм – работы для Коми книжного издательства Полякова и Веселовского. Досталось даже деревянным игрушкам Кудяшева за то, что он «в своих игрушках использует заграничные и обывательские «образцы» («Три поросенка», «Девушка с зонтиком» и др.), тогда как русская сказка дает богатейшие возможности для красочной игрушки». Сохранился протокол собрания Союза художников Коми АССР, на котором Кудяшев объясняет свою неуверенность в живописи: «Некоторые знания, полученные мной в Кировском художественном училище, за годы войны и из-за отсутствия творческой работы не были закреплены. Мне придется начать сначала». Григорий Васильевич берется за кисть, занимается в студии при товариществе. О самом главном Первая отчетная художественно-промышленная выставка товарищества открылась 1 марта 1951 года в фойе филармонии и проработала всего одну неделю. Публике было представлено 95 экспонатов: живопись, рисунок, оформительские работы. Среди экспонентов был и Кудяшев. С этого года он участвовал во всех республиканских художественных выставках. Григорий Васильевич не расставался с этюдником, много писал с натуры, совершенствовал живописную и акварельную технику. Коллеги-художники отмечали в его работах хорошее чувство цвета, свободное и раскованное владение материалом, убедительность образов, свежесть и правдивость передачи северного колорита. Большой материал для творчества дали поездки по республике. После поездки по Печоре в 1961 году под кистью художника родились живописные работы «Девушка в малице» и «На летовке», принесшие создателю большой успех. Первая была опубликована в центральном журнале «Художник», а вторая экспонировалась на Всесоюзной художественной выставке в Москве. Помимо работы в Художественном фонде (так стало называться Товарищество художников после 1953 года) Кудяшев охотно занимался общественной, можно сказать подвижнической, работой. Он пропагандировал искусство на телевидении, рассказывал школьникам республики о Коми крае, о творчестве, помогал им оформлять школы, был консультантом по наглядной агитации Жешартского фанерного завода. В 1984 году в Доме творчества в Краснодарском крае собрались художники-фронтовики. Они проехались по местам боевой славы, побывали в Новороссийске. Совместная работа не только позволяла знакомиться с творчеством коллег, но и учиться друг у друга, обогащаться художественным и жизненным опытом. Многие художники работали над полотнами о Великой Отечественной войне, портретами ветеранов, другие собирали подготовительные материалы к будущим картинам, писали этюды. По итогам двухмесячной работы в Доме творчества была открыта выставка «Художники 40-летию Великой Победы». Кудяшев представил «Военный натюрморт», портреты А.Т.Мягкого и Н.П.Малютина, а также подготовительный эскиз композиции «Ветераны вспоминают». Возможно, именно в Доме творчества были сделаны многочисленные карандашные наброски с натуры, изображающие современников художника в обмундировании военных лет. Они как будто «примеряют» на себя отцовскую шинель, замирают, пробуют понять мысли и пережить чувства людей, прошедших немыслимые испытания. Портреты ветеранов войны встречались в творчестве Г.В.Кудяшева и ранее. В 1975 году, к 30-летию Победы, по государственному заказу художниками Коми республики была создана обширнейшая портретная галерея. С творческими командировками живописцы, графики, скульпторы выезжали в разные уголки Коми, запечатлевали на холсте, бумаге, в дереве и камне участников войны. Участвовал в этой художественной летописи и Григорий Васильевич. Он навсегда оставил для потомков образы А.И.Казаринова, М.П.Нестерова, С.Ф.Тимушева, Н.В.Попова, П.П.Антоновского, Н.Н.Чеусова, Н.Я.Князева, многих других ветеранов. Благодаря близкому знакомству с натурой возникали жизненные, выразительные, индивидуальные образы. К примеру, Александр Иванович Казаринов – житель села Аныб Усть-Куломского района. Он был призван в армию в первые же дни войны, воевал в 995-м стрелковом полку телефонистом, был командиром отделения. За боевые заслуги награжден тремя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». После войны Казаринов вернулся на родину, шестнадцать лет проработал председателем колхоза. Даже по портрету чувствуется, что это деятельный, порывистый, энергичный человек, не привыкший засиживаться на месте. Как и подавляющее большинство художников, прошедших войну, Григорий Васильевич Кудяшев никогда не писал боевых сцен, батальных композиций. Его всегда интересовал лишь человек, воплощающий в себе мудрость, доброту, силу характера. Еще – северная природа – проникновенное лирическое отображение Родины, которую необходимо и стоит защищать. Надежда БЕЛЯЕВА, научный сотрудник Национальной галереи РК. |