| Дым Отечества |

26 ноября 2011 года |

Сословие Поповых/ Собранные краеведами материалы позволяют составить обобщенный портрет дореволюционного священника Коми края

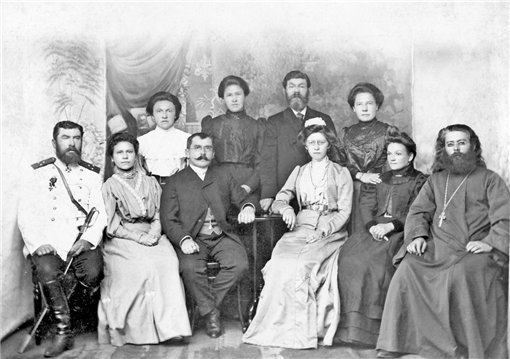

Дочери священнослужителей Поповых и Мотоховых. 1910-е годы.

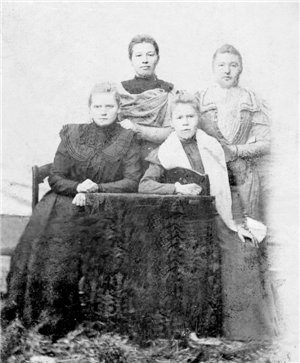

Здание епархиального училища в Великом Устюге, где обучались дочери многих священнослужителей Коми края. 1913 г.

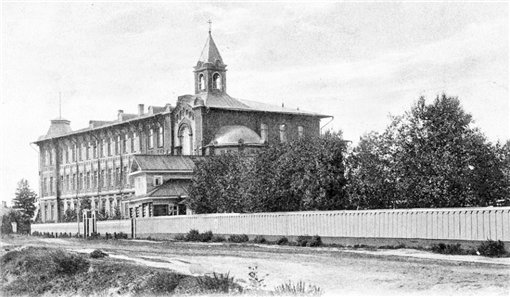

Семья одного из священников Покровских. 1903 г.

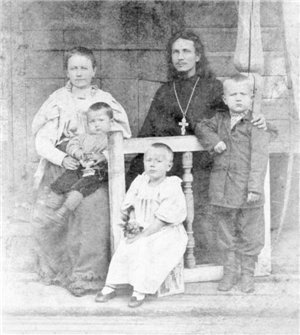

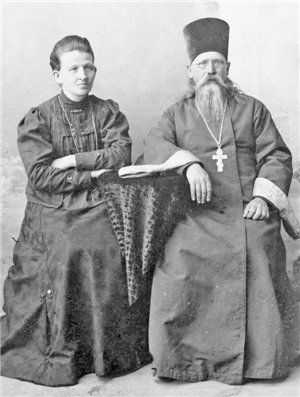

Иерей из Серегово Илларион Попов с супругой. 1908 г.

Сыктывкарские краеведы Лариса Торопова и Анна Малыхина обобщили собранные за много лет сведения о священно-служителях Коми края. Получилось внушительное досье, включающее биограммы более 2100 священнослужителей, монахов, членов причта, других лиц, причастных к церковной жизни. Все они или всю жизнь, или какую-то часть прожили на территории Коми начиная с ХVIII и заканчивая серединой ХХ века. Сведения о некоторых ограничиваются несколькими строчками, у других приведен солидный послужной список. Уникальным трудом, по всей видимости, заинтересуются ученые, которым под силу сделать скрупулезный анализ и обобщение по сословию, игравшему значительную роль в жизни Коми края до 1917 года. Но даже простое знакомство со страницами двухтомника, изданного Анной Георгиевной Малыхиной в единственном экземпляре, позволяет составить портрет дореволюционного батюшки с его взлетами, падениями, нравами, заботами... Царская приставка Название для этой публикации долго придумывать не пришлось. Сословие священнослужителей, в просторечии – попов, нашло широкое и повсеместное отражение в их фамилиях. Так, среди двух с лишним тысяч персон, сведенных краеведами вместе, более четверти – 526 человек – носят фамилию Попов, прямо указывающую на их сословную принадлежность. Фамилии, как известно, в России получили распространение с конца XVI века. В XIX столетии в церковной среде Поповых стало столько, что их носители, почти как цари, в официальных документах стали именоваться под порядковыми номерами. Скажем, Попов Александр Алексеевич Первый или Попов Иоанн Васильевич Второй. Некоторых полных тезок приходилось именовать и третьими, и четвертыми, и пятыми... Густонаселенность северных территорий Поповыми стала чревата неразберихой при оформлении документов да и в обыденной жизни тоже. Исходя из этого церковные власти «поубавили» число однофамильцев. Первоначально к фамилии некоторых Поповых стали прибавлять название географической точки, где они служили. Скажем, Попов-Устьвымский, Попов-Корткеросский, Попов-Локчимский. Но эти приставки проблему не решили. Тогда священникам стали давать фамилии по именованию храмов, в которых они вели службы. Так Поповых заменили Богородские, Богословские, Георгиевские, Покровские, Ильинские, Троицкие... Церковная служба на протяжении веков являлась исключительно сословной деятельностью, унаследовать ее могли лишь лица духовного звания – члены семей священнослужителей. В Коми крае подавляющее число священнослужителей были отпрысками поповских семей из Вологодской и Архангельской губерний. Чаще других в Коми направлялись выпускники духовных училищ и семинарий из Грязовецкого, Тотемского, Сольвычегодского, Великоустюжского, Никольского, Яренского уездов. На новом месте батюшки, русские по происхождению, пускали корни, роднились с местными семьями священнослужителей, их дети и внуки нередко считали себя уже коми. Из коренных жителей происходили священнические династии Аврамовых, Васютовых (Удора), Завариных (Палауз, Лойма), Багиных (Объячево), Ванеевых (Вендинга), Денисовых (Выльгорт), Ермолиных (Зеленец)... «Белой вороной» можно посчитать Евстигния Попова, законоучителя Сизябской школы. Он один из немногих, кто попал в Коми край до 1917 года из достаточно отдаленной Тамбовской епархии. «Честен, искренен, благонадежен...» Такими характеристиками отмечена служба многих батюшек Коми края. По заслугам и честь. Десятки батюшек за время своей службы из рук епархиального начальства получали признание в виде набедренника, фиолетовой скуфьи, камилавки, Библии, наперсного креста. Многие из священнослужителей Коми края были награждены медалями в честь 300-летия царствования Дома Романовых, 25-летия церковных школ, в память войны 1853-1856 гг., серебряной медалью Красного Креста в память Русско-японской войны 1904-1905 гг., темно-бронзовой медалью за труды по первой всеобщей переписи населения 1897 года... Биографии священников Михаила Клочкова из Межадора, Михаила Быстрова из Корткероса можно назвать образцовыми. Беспорочная служба священников Евлогия Вишерского и Александра Богословского позволила им дослужиться до чина надворного советника. Несколько священников в XIX веке были удостоены ордена Анны 3-й степени. А сын дьячка Визингской церкви Мисаил Георгиевский и усть-сысольский священник Вонифатий Кокшаров были награждены Анной 3-й и 2-й степени. Но больше всех высоких наград снискал усть-сысольский благочинный Попов Андрей Васильевич Первый. В 1881 году ему была пожалована Анна 3-й степени, в 1892-м – Анна 2-й степени, в 1900 году – орден Владимира 4-й степени. Полувековую церковную службу отец Андрей совмещал с семейными заботами и хлопотами, вырастив десять детей. Кстати, высоких наград удостаивались и иереи более низкого звания. В 1910 году за полувековую службу в должности псаломщика золотой медалью был награжден псаломщик из Ижмы Иоанн Жаворонков. Отцы и дети Духовное сословие на протяжении веков было самым образованным в Коми крае. Дети подавляющего большинства священнослужителей в XIX веке получали хорошее по тем временам образование. Учились не только мальчики, но и девочки. Последние, как правило, становились учительницами церковно-приходских школ, на них, можно сказать, держалось получение первоначального образования детьми на всем безбрежном Севере. Вот типичный пример. Дочери псаломщика Гамской церкви Андрея Пономарева: Фаина – учительница Шежамской церковно-приходской школы, Манефа – обучалась в Яренской женской прогимназии, Елизавета – училась в ЦПШ. Сыновьям открывались более широкие перспективы, для продолжения образования сотни из них выезжали в Яренск, Тотьму, Вологду. Брали высоты и покруче. Сын священника Небдинской церкви Иоанна Попова – Алексей – еще в 1842 году окончил Московскую духовную академию. Из четверых сыновей священника Аныбской церкви Александра Попова лишь один пошел по стопам отца. Трое остальных выбрали разные стези: Виктор обучался в Санкт-Петербурге в медико-хирургической академии, Александр работал военным врачом, Павел обучался в Томском университете. Как и во всякой семье, чада и у духовных отцов не всегда удовлетворяли их чаяния. Например, сын священника Ульяновской церкви Алексия Тюрнина – Алексий – родился глухонемым. Его тезка, сын пономаря Андрея Попова из Пезмога, был помещен в сумасшедший дом. А сын псаломщика Усть-Илычской церкви Николая Толстикова, отцовский тезка, в 1913 году покончил жизнь самоубийством. Помимо службы в церквях и исполнения всевозможных треб на священнослужителях лежало бремя множества других обязанностей. Каждый из них, можно сказать, исполнял функции нынешнего загса: вел метрические книги, записывал в них появление на свет своих прихожан, их бракосочетание, крещение, уход из бренного мира... Сельские иереи обучали детей в школах, организовывали сбор средств при военных действиях, оказывали медицинскую помощь... На медицинском поприще проявил себя Павел Бартенев, законоучитель Печорского начального земского училища, снабжавший медикаментами жителей обширной волости. А дьячок Койгородской Спасской церкви Куратов Николай Алексеевич Второй в 1848-1863 годах исполнял должность оспопрививателя, за что был награжден серебряной медалью. Поборники просвещения Некоторые иереи проявили себя на научной стезе. Священно-служителю Иоанну Андреевичу Попову в 1890-е годы была изъявлена благодарность от Императорской комиссии за собрание древностей на берегу Пустозерского озера. За проведение метеонаблюдений орден Св. Анны 3-й степени был пожалован в 1896 году священнику Александру Сахарову, являвшемуся, так сказать, по совместительству корреспондентом главной физической обсерватории Императорской академии наук. Звание корреспондента имел и Александр Клочков, священник из Палауза. В 1906 году батюшка Александр был награжден серебряным именным знаком и за заслуги, оказанные сельскому хозяйству. Среди сельских батюшек были и настоящие подвижники на ниве просвещения. Священник из Койгородка Сергей Воронцов открыл бесплатную школу для обучения детей прихожан грамоте, с 1863 по 1868 год бесплатно доставал для нее школьные принадлежности. Дмитрий Клочков, пыелдинский батюшка, с 1861 по 1871 год обучал крестьянских детей, в течение 11 лет безвозмездно содержал в своем доме церковно-приходскую школу, на свои средства приобретал учебные пособия. Много сделал для насаждения грамоты в селе Межадор Афанасий Алексеевич Куратов, родной брат основоположника коми литературы И.А.Куратова. В 1860 году батюшка Афанасий открыл училище, безвозмездно содержал квартиру для учителя, на свои средства покупал буквари, книги... В жизни всегда есть место подвигу. Сын пономаря из села Локчим Василий Тарабукин в 1870 году проявил самоотверженность при пожаре в Яренском соборе. Священник Азарий Фирсов за участие в спасении экипажа корабля «Елизавета», терпящего крушение в устье Печоры, в 1869 году получил в награду от правительства Великобритании часы. Среди священнослужителей были и знатоки, ценители, пропагандисты зырянского языка. Священнослужитель Василий Куратов занимался сбором устного народного творчества, писал стихи на коми языке. Многие иереи сочиняли проповеди на зырянском языке, с которыми выступали после литургии перед прихожанами. Некоторые священники имели в своем арсенале до двух десятков проповедей на коми языке. Но равных батюшке Александру Покровскому из Щугора не было, наверное, во всем Коми крае: он являлся автором 59 проповедей на языке коренных жителей. Ничто человеческое... Духовным отцам, как говорится, не было чуждо ничто человеческое. Одна сторона их характера и деятельности – смирение, добронравие, нестяжательство. Другая – дурные помыслы, злой дух, неблаговидные поступки. Церковное начальство зорко следило за их моральным обликом, увещевая и наказывая нерадивых батюшек. Наказания в зависимости от содеянного бывали жесткими и даже жестокими. Главное зло, пустившее в среде духовного сословия глубокие корни, заключалось в пьянстве. Эта пагубная страсть толкала на нарушения и даже преступления. «Поведения нетрезвого, сомнительного, буйного, похабного...» Если первые три определения в биограммах встречаются довольно часто, то последнее применимо лишь однажды. Так охарактеризован в 1824 году священник Веслянской церкви Иоанн Катаев. Пристрастие к «зеленому змию» было характерно для всего клана Катаевых. Один из сыновей Иоанна Катаева был лишен всех прав и состояния за кражу, сослан в Сибирь, другой уволен за штат. А один из внуков, тоже священнослужитель, в 1900 году, как и отец, отправился за содеянное по этапу в Сибирь. Кстати, наследственные черты характера и даже пагубные страсти хорошо прослеживаются в характеристиках батюшек. К примеру, многие священнослужители из рода Завариных имели крутой нрав. Священнослужитель Александр Заварин в 1873 году был оштрафован за раздор с прихожанами, впоследствии дважды был отрешен от занимаемого места. «Злобным, коварным» поведением отличался дьячок Лоемской церкви Василий Заварин, который в 1849 году за отсутствие мира в храме был переведен в другой приход. «Сварлив и к ябедам очень склонен» – так зарекомендовал себя священник Палаузской церкви Иоанн Заварин, неоднократно оштрафованный за нанесение обид. А сын последнего – Константин – за подобные же действа был уволен за штат. Таких примеров, к счастью, не так много. Хотя ремарка типа «оштрафован за нетрезвую жизнь», «судим за нетрезвость» портит биографии многих священнослужителей. К злоупотреблению крепким зельем приходских батюшек часто толкали трудные условия жизни, заботы о хлебе насущном для больших семейств, частое перемещение по разным уголкам обширного края. Пагубное пристрастие к концу XIX века приняло повсеместный характер, видимо, этим же объясняются достаточно мягкие методы наказания, например, «отбитие» определенного числа поклонов. В исключительных случаях виновного на несколько месяцев отправляли на «черные труды» в монастырь. Хотя еще в начале XIX столетия за такое прегрешение могли наказывать и телесно. Штрафы и суд грозили иереям за самые разные проступки. К примеру, за несвоевременное ведение метрических книг. Батюшка Алексей Попов, можно предположить, также в нетрезвом состоянии потерял крест, а Александр Левитский, изрядно приняв на грудь, совершил обряд венчания сомнительного брака. Священник Ювеналий Попов из Вомына в 1902 году находился под судом по случаю смерти младенца без крещения. Служивший в разных приходах Коми края – в Палевицах, Онежье, Чупрово – Симеон Распутин четыре раза состоял под судом. Один раз, в 1852 году, за наречение новорожденного младенца именем Иисус. Симеон Бронников в 1823 году был оштрафован за небытие у исповеди и святого причащения за все четыре поста. А пономарь из Объячево Георгий Багин в 1804 году суровому наказанию подвергся за «неношение приличный сану обуви и одеяния». Встречаются и куда более тяжкие прегрешения. Дьячок из Лоймы Дмитрий Лапов был уличен в «увечье лошадей». В 1907 году отстранили от должности за кражу священника Печорской церкви Василия Трубачева. Десятилетний тюремный срок в 1850 году получил за прелюбодеяние священник Важкурской церкви Алексей Капустин. Поплатился саном в 1880 году за нанесение тяжких побоев крестьянину священник Ыбской церкви Акиндин Архангельский. Всевышний не уберег некоторых священнослужителей и от смертного греха. Так, дьячок Деревянской церкви Павел Трубачев в 1840 году предстал перед судом за лишение жизни священника. Еще один его собрат, тоже дьячок, но уже из Пыелдино, Николай Кокшаров в 1858 году также подозревался в умерщвлении священника. В Сибирь за тяжкие грехи в 1826 году сослан священник из Вендинги Николай Ванеев. На склоне лет Главы семей духовного звания были в ответе и за своих домочадцев. Супруги священнослужителей чаще обеспечивали своим мужьям надежный «тыл», взвалив на свои плечи изрядную долю домашних забот и хлопот. Незавидной оказывалась их судьба и после кончины мужа. «Жена и дочь снискивают содержание по миру, жительство имеют где случится», – сказано об одной из священнических вдов. Но и здесь встречались исключения из правил. Жена упоминавшегося уже дьячка из Пыелдино Николая Кокшарова Иулияния в 1867 году лишилась за дурное поведение прав и состояния, была сослана на вечное поселение в город Глазов. Любопытно, что епитимия и наказание накладывались на иереев и за их непочтительное отношение к членам своей семьи. Дьячок из Усть-Сысольского собора Попов Василий Павлович Второй в 1850 году за грубость к матери Ирине Алексеевне был удален от собора в сельскую церковь. Наказание в 1844 году понес и дьячок из Ужги Григорий Иконников из-за поношения своей жены. Стоит заметить, что церковное начальство не раз высказывало снисхождение к проштрафившимся батюшкам. Священника Пезмогской церкви Никифора Попова в 1810 году осудили за нетрезвость и бесчиния, но от штрафа освободили, обязав лишь приискать из окончивших курс семинарии жениха своей дочери для передачи своего места. Судим и уволен от места за штат в 1859 году из-за симпатий к староверам-раскольникам был пономарь Керчомской церкви Николай Попов. Но уже в следующем году «из уважения к многолюдному семейству» его снова допустили к служению. В 1894 году попавший было в опалу иерей за полувековую службу получил высокую награду – золотую медаль на Аннинской ленте. «Стар, глуп, совершенно незнаком с зырянским языком и для Позтыкеросского прихода совершенно бесполезен» – такая характеристика в 1900 году предшествовала выводу за штат священника Иоанна Розанова. Правда, подобная формулировка, что называется, из ряда вон. Чаще всего священнослужители слагали свои полномочия, достигнув преклонных лет. Некоторым церковь выплачивала пенсию, содержание других были обязаны взять на себя сыновья или заступившие на их место священнослужители. На миру и смерть красна... Раньше времени очутиться за штатом способствовали болезни: «оглох», «зрение слабое», «разбит параличом», «хром», «потерял голос»... Священник Усть-Куломской церкви Тимофей Попов в 1830 году был определен в монастырь из-за падучей болезни. А иерей из Зеленца Макарий Попов в 1828 году после очередного суда был отправлен в отдаленный Вендингский приход на Удоре. Но до места не добрался, так как по пути умер. За два века по крайней мере трое священнослужителей утонули в Сысоле. Еще одни – священник Николай Следников – утонул в 1828 году, спасая тонувшего мальчика. На миру и смерть красна... Уже на исходе своих сил священник Аныбской церкви Викентий Попов ездил по приходам для исповеди духовенства. После выполнения миссии и возвращения домой его разбил паралич, после чего он и «предал душу свою Богу». Стефан Покровский, духовник I-го благочиния Яренского округа, умер от апоплексического удара 26 января 1887 года прямо во время службы. Самым страшным божьим наказанием считалось умопомешательство. Такие случаи в среде духовных лиц были нередки. Священник из Усть-Сысольска Филофей Преображенский в 1832 году был вынужден определить в смирительный дом жену. А дьячка Гривенской церкви Василия Попова по причине сумасшествия в 1821 году поместили в монастырь. «Бог Степан» и другие До революции у верующих Коми края не только имелось множество святынь, но известны и люди, еще при жизни снискавшие у части населения святость. К таковым можно отнести крестьянина из села Усть-Нем Стефана Артемьевича Ермолина. «Бог Степан» – так обращались к нему односельчане и многие жители округи. В вычегодском селе Мыелдино он имел дом, где, выдавая себя за архиерея, проводил службы на коми языке, читал страстные проповеди, учил паству зырянским песнопениям. Пророком, святым в своем округе слыл и Михаил Яковлевич Коновалов, крестьянин из удорского села Глотово. До 1914 года он крестьянствовал, занимался коновальством. Овдовев, монашествовал в Пермской губернии. Вернувшись после Октябрьской революции домой, вырыл в двух километрах от Глотово земляную яму, где и начал жить-спасаться. Рьяно выступал он против закрытия церкви в селе, после изъятия церковного имущества даже держал внутри храма своего рода осаду, препятствуя выносу убранства. Участь человека, чье мировоззрение шло в полный разрез с восторжествовавшим атеизмом, была предрешена: в 1931 году М.Я.Коновалов был расстрелян. Из множества разнообразных и интересных сведений, собранных Л.Тороповой и А.Малыхиной, особняком стоит такой факт. В 1867 году священник Вильгортской церкви Илия Попов пожертвовал 60 рублей на постройку православной церкви в Нью-Йорке. «Бросаю поповать» Октябрьская революция и последовавшие за этим события железным лемехом прошлись по духовному сословию, практически полностью истребив его. В биограммах, собранных под одну обложку, прослеживается крестный путь и священнослужителей из Коми края, и тех, кого привезли сюда насильно, кто отбывал на нашей земле лагерные сроки, ссылку. Семнадцать иереев и мирян из Коми причислены к сонму российских святых. В разных уголках республики отбывали ссылку и 18 иереев из разных областей страны, тоже ставших общероссийскими святыми. В смутное время послереволюционных бурь и штормов некоторые иереи публично отрекались от сана. В газетах Коми края в 20-е годы публиковались такие заявления: «Хочу работать общественно-полезным трудом на лесозаготовках, смыть позорное пятно дьякона, о чем и заявляю всему населению Коми области» (Иоанн Вихляев, дьякон Жешартской церкви). «Бросил поповать раз – навсегда» (Зосима Клочков, служитель культа из Деревянска). «Служить орудием затмения народа больше не хочу» (Иоанн Рогов, дьякон). Но на эти же годы пришлась тенденция, когда отслужившие в рядах Красной Армии и вернувшиеся в родные веси крестьяне «шли поповать». Таких примеров предостаточно. Власий Вавилов в 1919 году находился в Красной Армии, а в 1922 году рукоположен в диаконы в Важкурской церкви. Авенир Воронцов с 1918 по 1922 год служил у «красных», воевал против Врангеля и Махно, а в марте 1923 года стал псаломщиком в Визингской церкви. Маврикий Едов в Красной Армии находился с 1920 по 1921 год, а с 1928 года начал служить псаломщиком в Колвинской церкви. Таким же образом поступили Павел Покровский, Александр Полев и другие. Среди тех, кто после «защиты завоеваний Октября» принял на себя священническое облачение, и двое святых, уроженцев Коми края – Павел Елькин и Стефан Ермолин. В гулаговском Вавилоне, в который была превращена с конца 20-х годов Коми земля, пребывали тысячи людей, пострадавших за веру. Некоторые – из именитых, известных на всю Россию семей. Один из них – Дмитрий Подмошенский, близкий родственник художника Павла Филонова и знаменитого танцовщика Михаила Фокина. Здесь, в нашей республике, в Воркуте, он и умер от голода. Анна СИВКОВА. Фотографии из личных архивов автора публикации и А.Г.Малыхиной. |