| Дым Отечества |

29 октября 2011 года |

Расъю, таежный тупик/ Восемьдесят лет назад в Коми выросли десятки спецпоселков

Школа и детский дом в п.Расъю. 50-е годы.

Воспитанницы детдома п.Расъю. Сидят Ида Колпащикова и Валя Кеосьян. Стоят Тоня Забоева и Нина Худяева.

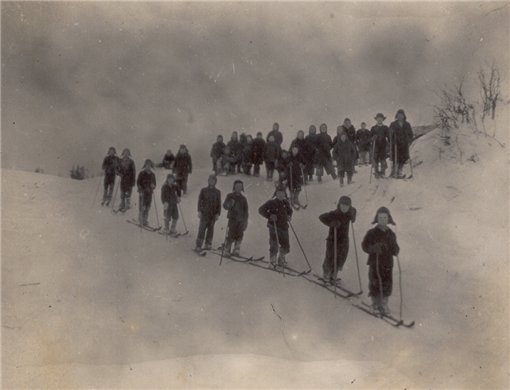

Урок физкультуры в школе п.Расъю.

Восемьдесят лет назад самые глухие урочища и распады нашей северной земли огласили звуки пил и топоров. Как писала в те годы советская пресса, строить и жить любым новоселам Страны Советов помогает песня. Однако первопоселенцы таежных уголков Коми края все поголовно напрочь «позабыли» или не знали жизнеутверждающих куплетов. А в перерывах между тяжелой работой лесные опушки сотрясали не песни, а всхлипывания, плач, стоны. В 1930-1931 годах в нашу республику завезли спецпереселенцев – людей, коим в вину новой властью было поставлено умение, желание, хотение работать. А значит, и жить достойно, с достатком. В те годы на карте Коми появились десятки спецпоселков, построенных крестьянами из разных российских областей. Одним из самых крупных был Расъю, спецпоселок, расположенный по одноименной реке в Корткеросском районе. Сегодня ни от него, ни от других его «сверстников» ничего не осталось. Помнят об этой исчезнувшей с лица земли лесной подневольной «атлантиде» лишь их жители. Вернее, те из них, кто попал в спецпоселки еще в детские годы, продолжает жить и здравствовать. Сегодня о Расъю рассказывают две сыктывкарки, бывшие учительницы Клавдия Петровна Усенкова и Ираида Ивановна Палкина. Первая стала свидетельницей образования поселка, а вторая провела там несколько лет перед его официальным закрытием. Вспоминает Клавдия Петровна Усенкова. – Родом я из станицы Пичуга Дубовского района Волгоградской области. Мы, Усенковы, астраханские казаки. В 1929 году, в марте, нашу семью по разнарядке сверху выселили из станицы. Она к тому времени состояла из десяти душ: дедушка с бабушкой, мои родители с двумя детьми и отцовский брат с женой и двумя мальчиками. Все жили в одном доме. Дед был круглый сирота, жил в юности у помещика, работал пастухом, там научился резать скот, мясничать. Бабушка была у помещика ключницей. Когда дед женился, помещик дал ему пару быков, лошадь, корову, кур, индюшек. После женитьбы сыновей хозяйство удвоилось, утроилось. Все работали от зари до зари. Так и стали зажиточными. Объявили о раскулачивании в полночь. Тут же велели собраться. Нас, детей, посадили на подводы, взрослые 35 километров до Волгограда брели пешком. Раскулаченных собрали вместе, подогнали к берегу баржу, загнали всех в трюмы. Довезли до Лузы Кировской области. Разместили в бараках с пятиэтажными нарами. Каждой семье место для ночлега определили на одном из этажей. Народу – тьма. Вспыхнула эпидемия. Барачные этажи начали быстро редеть. Умер мой родной брат Коля, ему было два с половиной года, и два двоюродных братика тоже. На три семьи Усенковых остался один ребенок – я, пятилетняя. Привезли на пароходе в Корткерос. А оттуда – в Маджу. В селе расселили по квартирам, наша семья разместилась у Потапова Семена Ивановича. В Коми мы приехали без деда, его оставили на родине и должны были расстрелять. Якобы он выполнил не все поставки. Но за него ходатайствовал красный командир, которого он спас в гражданскую войну. Благодаря его заступничеству дед смог приехать следом за нами в Коми. В Мадже мы прожили около года. Всех мужчин погнали в лес, за 20 километров от села. Глухая тайга. Степняки с роду ничего не строили из бревен, не валили лес... Но долго ли на севере сможешь прожить в шалаше? Засучили рукава. Построили бараки. Когда закончили, привезли туда семьи. Барак был разделен на четыре части, в каждой из частей приютились восемь семей. Односельчане старались поселиться вместе. Так возник поселок Расъю. Вскоре русские семьи разбавили немцами, украинцами. Были и вовсе необычные люди. Одного из обитателей барака звали «князь». Он носил тюбетейку, длинный халат и ни слова не знал по-русски. Сначала в Расъю было шесть бараков, затем их стало гораздо больше. Построили школу, клуб. Обосновавшись на новом месте и маленько придя в себя, люди тут же начали засевать подсеки, возделывать огороды. Трудились не покладая рук. В поселке появился скотный двор, молочная станция, кирпичный завод. В теплицах выращивали огурцы, помидоры. Помню коменданта поселка, его звали Семен Иванович Козлов. Хозяйством руководил Овчинников. У всех на слуху была фамилия Триппель. Папа и дядя работали на ручной распиловке леса. Позже папа стал пилоставом. Все сильно голодали. Выжить помогли местные жители. Наши хозяева Потаповы из Маджи зимой привозили замороженные круги молока, стопки шанег. Как мог добывал пропитание своей семье и не знавший усталости дед. Он, к примеру, ходил в Маджу, приобретал там негодных для работы лошадей, забивал их, разделывал. Конина шла на стол. Очень ценился конский жир. Его растапливали и делали жирновичок. Жиром пропитывали суконку, которая освещала помещение. Ни керосина, ни тем более электричества в Расъю не было и в помине. В школу, в первый класс, пошла в Расъю. Нас учил Георгий Яковлевич Лебедев, тоже переселенец, хороший учитель. К тому времени у меня появился брат. Он родился в 1933 году в Расъю. Людей в Расъю перебывало много. Об этом сами за себя говорили и два больших кладбища. Их назвали старым и новым. В 1934 году один за другим там похоронили и моих дедушку с бабушкой. Больше из нашей семьи в Расъю никто не остался. Могилы Усенковых разбросаны по всей Коми. В войну в Сыктывкаре от холода и надрыва умерла моя двоюродная сестра Лида, 14-летняя школьница. В 1949 году арестовали отца, присудили десять лет лагерей, отправили в Воркуту. Отбыв четырехлетний срок, освободился, остался жить в Заполярье, работал ямщиком, в 1957 году умер. Маму похоронила в 1951 году в Часово. А папин брат, дядя Вася, сложил голову на войне. Переселенцам выезжать за пределы Коми запрещалось. Единственным законным способом выбраться за пределы спецпоселка было поступление на учебу. Многие мои сверстницы поехали в Сыктывкар, стали учиться в медицинском и педагогическом училищах. Я тоже поступила в педучилище, закончила его. В обычных школах нам, детям «кулаков», мест не доставалось, мы могли давать знания лишь таким же, как сами. Работала в школе Слободского сплаврейда, учила немцев, литовцев, евреев, белорусов... Но после ареста отца лишилась и этого места. Пришлось зарабатывать на хлеб в столовой. И все-таки счастье улыбнулось, меня снова приняли работать в школу. Учительницей я оставалась всю жизнь. Мой трудовой стаж – 67 лет. Через 38 лет после окончания школы в Расъю я отыскала почти всех своих одноклассниц. Их разбросало по всей стране. Запорожье, Новочеркасск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Майкоп... Почти у всех из них я смогла побывать. Вспоминали детство, юность, поселок на берегу маленькой речки Расъю. Нас переполняли боль и радость, грусть и волнение... А еще – удивительная близость, почти родственные узы. Расъю стал нашим общим домом, а все мы – одной сплоченной семьей. Вспоминает Ираида Ивановна Палкина (Колпащикова). – Поселок Расъю прекратил существование в 1956 году. Я очутилась в этом таежном тупике незадолго до его официального закрытия, в 1947 году. Бывшие обитатели поселка – спецпоселенцы – любыми путями старались уехать отсюда. Некогда густонаселенный, постепенно он опустел. Но оставались возведенные его старожилами добротные здания. В том числе внушительных размеров школа. Раньше в ее стенах обучались не только дети из Расъю, но и из спецпоселков Соль, Рубикасоль, которые проживали в интернате. Когда количество учащихся сильно снизилось, в правом крыле школьного здания открыли детский дом. В Расъю стали привозить сирот из многих уголков Коми. Детдомовкой в Расъю была и я. В 1939 году умерла мама. А в 1943 году на фронте без вести сгинул отец. В зимние каникулы в 1947 году меня из Сыктывкара отправили в таежный поселок, в детский дом. Помню, стоял трескучий мороз. Из села Маджа нас, будущих детдомовцев, повезли до Расъю на санях. Чтобы не замерзнуть, всех заставили бежать по очереди за лошадью. Сначала нас поселили в частных домах. Здесь мы сами должны были обслуживать себя: топить печь, колоть дрова. Училась я тогда в пятом классе, но всю работу по дому выполняла наравне со всеми. Вскоре всех детдомовцев перевели в школу, где для нас обустроили помещения. От учебных классов детский дом отделяла кирпичная стена. Детдомовская жизнь в Расъю вместила много событий: обыденных, печальных, радостных. И меня, и мою сестру Инессу нередко обижали. Но жаловаться было не принято. Оставалось стиснуть зубы, смахнуть набежавшие слезы и молчать. Детский дом в конце 40-х годов был не чета нынешним. Полы в помещениях не видели краски, их мы натирали добела вениками и мелким песком. За километр ходили на ферму за молоком. Отправляли в лес пилить дрова. Сначала надо было свалить дерево. У нас, неопытных лесорубов, пила то и дело застревала в дереве. Тогда ее смазывали керосином. Одна из девчонок толкала падающее дерево шестом, мы все разбегались кто куда. В конце дня измеряли поленницу с чурками – узнавали, выполнили ли мы план. Хотя по нынешним меркам какой может быть план по лесоповалу для девочек-шестиклассниц? Запасов дров, заготовленных детдомовцами, хватало лишь до середины зимы. Когда топливо заканчивалось, мы снова отправлялись в лес. На этот раз за сухостоем. По колено или даже по пояс в снегу, без рукавиц мы должны были обеспечить себя дровами, теплом. Летом на несколько дней отправляли на сенокос. Научились косить литовкой. Одолевали мошкара и оводы. Но и радость от сенокоса была немереная. По берегам речушек в изобилии росли черная, красная смородина, мы вдоволь лакомились лесными дарами. Многих детдомовцев из Маджи до Расъю отправляли одних, без сопровождения взрослых. Дети сами должны были отыскать свой приют, преодолев 20 километров по дремучему лесу. Однажды по этой же дороге в гордом одиночестве пришла к нам очередная новенькая. Мы сразу же познакомились, а затем подружились. Ее звали Валя Кеосьян. В школе она получала лишь отличные отметки. Никакие трудности, а их было видимо-невидимо, не смогли пошатнуть ее целеустремленность, волю. Она и мне нередко внушала: «Ты можешь, ты должна...» После детского дома Валя закончила горный техникум, институт, аспирантуру. Техникум, а затем институт смогла закончить и я. От жизни в детдоме поселка Расъю у меня остались фотокарточки, запечатлевшие подруг и учителей. Хорошую память о себе оставил директор детского дома Ефим Степанович (к сожалению, фамилий своих наставников я не знаю). Он же в школе преподавал историю. Завучами были Георгий Степанович и Серафима Александровна. Валентин Валентинович учил математике, а Надежда Ивановна – русскому языку. Из воспитательниц запомнилась Галина Ивановна. Школу-семилетку мы заканчивали уже в Мадже, где жили в домах местных колхозников. Дни поселка Расъю были сочтены. Вскоре разнесся слух, что сгорело и школьное здание, едва ли не самое внушительное из всех построек этого спецпоселка. ...Часто приходят на память детали из жизни в Расъю. От иных воспоминаний теплеет на душе, а некоторые отзываются болью. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, это мои детство, юность. А детский дом и школа, расположенные в спецпоселке Расъю, дали путевку в большую жизнь. Публикация Анны СИВКОВОЙ. |