| Дым Отечества |

26 сентября 2009 года |

"Осиновые носы" из Коквицкой горы/ Каждый из трех братьев Пипуныровых оставил свой след в истории страны и Коми края

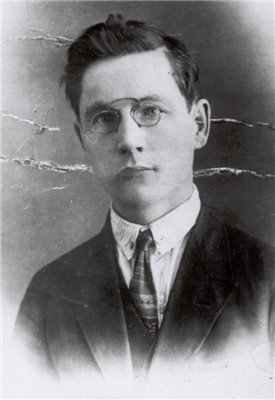

Пантелеймон.

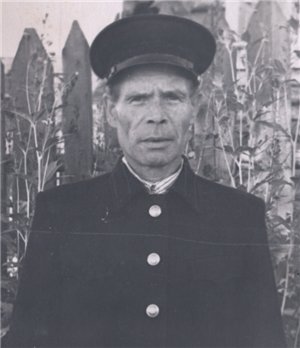

Александр.

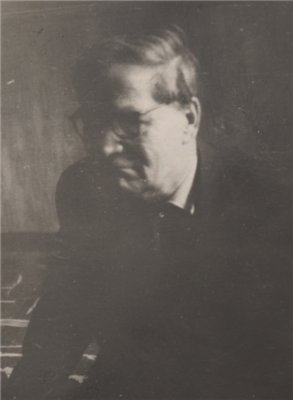

Василий.

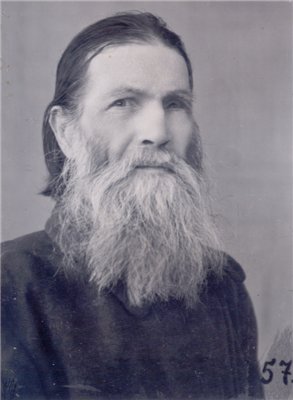

Николай Дмитриевич Пипуныров. 1957 год.

Лидия Пипунырова возле своего дома в Сыктывкаре. 60-е годы.

В одном из августовских номеров газеты «Республика» была помещена заметка под названием «Владимира Филимонова заинтересовал «осиновый нос». Речь в ней шла об открытии, которое неожиданно для себя сделал сыктывкарский историк, преподаватель университета. В.Филимонову удалось установить коми корни автора широко известных в России книг по истории науки и техники, в частности «Истории часов с древнейших времен до наших дней». Ключом к разгадке послужила фамилия автора этой своеобразной энциклопедии о часах – Пипуныров. С коми она дословно переводится как «осиновый нос». С помощью этой зацепки удалось не только доказать зырянские корни исследователя, но и проследить его родство с другим Пипуныровым – известным в свое время питерским ученым, доктором философии, крупным специалистом в области психологии, педагогики. Сегодняшняя публикация посвящена трем братьям Пипуныровым, нашим землякам, оставившим след в различных сферах науки и жизни страны, но, к сожалению, забытых и почти неизвестных на их родине. Зов предков Фамилия Пипуныров уходит корнями на Коквицкую гору в нынешнем Усть-Вымском районе. Когда-то она была родовым прозвищем одной из здешних семей. В начале XX века она же была вписана в метрики четверых детей торгового крестьянина из коквицкой деревушки Сюлатуй Николая Дмитриевича Пипунырова. Энергичный, предприимчивый, набожный отец не сомневался, что его пашни, покосы, лавки перейдут в надежные руки трех сыновей – Пантелеймона, Василия и Александра. А дочь Анфиса, дело житейское, под крылом родителей не засидится, войдет в другой дом, станет там хозяйкой. (Так оно и случилось, Анфиса Николаевна стала Прошевой, проживала в Печоре.) Кроме крестьянской закваски и «осиновой» фамилии Николай и Анна Пипуныровы, как оказалось, передали сыновьям еще недюжинный ум и жажду знаний. Церковно-приходским и двухклассным училищами, расположенными в своей волости, они не ограничились. В 20-е годы, в самый пик революционных потрясений, помноженных на братоубийственную Гражданскую войну, Пантелеймон и Василий оставили Коквицы, добрались до Петрограда, поступили в тамошние вузы. В это же время зырянская фамилия обрела известность в профессорских кругах города на Неве, в различных издательствах страны вышли книги братьев Пипуныровых. Став столичными жителями, братья все реже могли навещать родной край, с годами и десятилетиями связи с севером истончались, обрывались. Пока не исчезли и вовсе. Продолжали связывать их с Коми краем разве что родственные нити. Они-то и помогли найти, встретиться в Сыктывкаре с племянниками столичных ученых Пипуныровых. Но время и драматические обстоятельства до сих пор оставляют немало белых пятен в судьбе этой семьи. Восстановить некоторые сейчас, пожалуй, уже невозможно. Семейный фотоальбом сыктывкарки Лидии Александровны Матросовой открывает фотография красивого человека с окладистой бородой, уже тронутой седыми прядями. Это ее дед – Николай Дмитриевич Пипуныров. Внучка хорошо помнит деда, так как выросла в Сыктывкаре в одном доме с ним. А теперь навещает на старом городском кладбище его могилу. Лидия Александровна – дочь Александра Пипунырова, третьего, самого младшего сына Николая Дмитриевича Пипунырова. Она признается, что самое дорогое место для нее – Коквицы, куда с удовольствием ездит отдыхать. «Зов предков» – так можно назвать состояние человека, которого влечет на родину пращуров. Хотя родового дома в Коквицах у Лидии Александровны уже давно нет, успела исчезнуть из этих мест и «осиновая» фамилия ее предков. Новая родина Она выросла в населенном, что называется, под «завязку» двухквартирном доме по сыктывкарскому Проектному проезду. У родителей Лидии детей было девять. Кроме них под одной крышей жили дед Николай и бабушка Анна. Еще дедушкина сестра Любовь, служившая монахиней, но после революции притулившаяся к семье брата. Послевоенные годы, надо ли говорить, выдались голодные, холодные. Большую семью Пипуныровых выручали корова да другая живность в хлеву. Расспросы о прошлом, семейных перипетиях, если и возникали, то тут же отодвигались на потом, в долгий ящик. А позже, оказалось, спросить уже некого. После 1917 года старшие сыновья Николая Пипунырова покинули отчий дом. Вынужден был оставить Коквицы и сам хозяин. Видимо, опасаясь за жизнь, а может, и из-за растущих налогов на крестьянские хозяйства Николай Дмитриевич перебрался в Усть-Сысольск. На разговоры о лишениях, которыми позже обернулись торговая деятельность Пипунырова-старшего, в семье лежало табу. Лишь из каких-то обрывков, недомолвок Лидия узнала, что деда раскулачили, обстоятельства вынудили уехать в Сибирь, какое-то время скрываться там. «Ответил» за отца оставшийся с ним рядом сын Александр. 16-летнего парня отправили в ссылку. Так как Коми край еще с царского времени оставался общепринятым местом ссылки, выдворять его было вроде как уже некуда. Тогда сослали в соседний Вятский край. Охочий до всякого рода железяк, механизмов, Александр заимел специальность монтера, которая на всю жизнь обеспечила куском хлеба и самого, и его семью. В селе Макарье, возле Котельнича, нашел он и свою половинку. Жена, Александра Степановна, работала учительницей. А он большую часть своей жизни трудился в организациях связи. Александр Пипуныров вернулся в Коми в 1953 году. Старик-отец большую семью сына с радостью приютил в доме, который удалось заиметь в Сыктывкаре. Семья Пупуныровых насчитывала 14 человек. В этот ходячий ходуном бревенчатый дом, населенный родными душами, еще успели наведаться «оторванные ломти» – столичные братья Пипуныровы: Пантелеймон и Василий. Уход из жизни родителей и брата «обрубил» родственные узы. Первый профессор Судьбу Пантелеймона Николаевича Пипунырова после отъезда из Коквиц удалось проследить директору Музея истории просвещения Коми края при Сыктывкарском университете Майе Бурлыкиной. Исследователю из Коми это погружение ознаменовалось удивительными открытиями. Она узнала, к примеру, что еще в 1924 году Пантелеймон Пипуныров закончил Ленинградский педагогический институт социального воспитания нормального и дефектного ребенка Государственной психоневрологической академии. Создание такого вуза на первые годы советской власти пришлось не случайно: в советской России «нацеливались» на воспитание человека новой формации – строителя первого в мире коммунистического государства. Уроженец Коквиц в познании глубин подрастающего человека показал себя пытливым и эрудированным исследователем. Не случайно Пипуныров стал учеником всемирно известного невролога, психиатра и психолога Владимира Бехтерева. К слову, в психоневрологическом институте, организованном и возглавляемом Бехтеревым, в свое время успели потрудиться и еще двое выходцев из Коми края – Каллистрат Жаков и Питирим Сорокин. Пантелеймон Пипуныров успел поработать здесь рядом с земляками, с которыми советской стране идти дальше оказалось не по пути. Пантелеймон Пипуныров избежал лагерей, можно сказать, по счастливой случайности. Разминуться с «неминуемой расплатой» помогли особое чутье и мобильность. В 1932 году в Сыктывкаре принял первых студентов Коми пединститут. Тогда стали «шерстить» различные вузы страны в поисках в их составе преподавателей зырянского роду-племени. Ведь другие подобру-поздорову в далекий северный край приехать категорически отказывались. Вспомнили и о Пипунырове, который трудился тогда в пединституте Вологды. Отсюда его перевели в Сыктывкар. Пантелеймон Пипуныров стал первым профессором первого коми вуза. В то время ни один специалист не обходился без заполнения анкет. Анкеты П.Пипунырова, сохранившиеся в архиве КГПИ, пестрят упоминанием разных городов, вузов, научных учреждений, которые он был вынужден менять начиная с 1923 года. Вятка, Томск, Самарканд, Вологда, Великий Устюг... Это не маршрут «очарованного» революционной поступью странника. Скорее всего, это бегство от нависшего угрозами прошлого, помноженное на желание выжить, вырваться из пут подозрительности, самовыразиться. Отец и дочь Всего один учебный год Пантелеймон Пипуныров прожил в Сыктывкаре. Вырвав из Вологды, в столице Коми края профессора и его семью не смогли обеспечить элементарным: сносным жильем, нормальными условиями для работы. Впрочем, в год становления пединститута несладко приходилось и другим его коллегам, и студентам. Преподаватели с семьями были вынуждены ютиться в комнатах общежития, студенты недоедали, пухли от голода, оказывались на больничной койке. «Недремлющие органы», вместо того чтобы помочь наладить в первом вузе Коми края учебный процесс, искали на недовольных компромат. В ставших в последние годы достоянием гласности документах профессор Пипуныров фигурирует часто. Сотрудники НКВД «ловят» каждое брошенное им слово, квалифицируя как враждебное, антисоветское. Но судя по всему, Пантелеймон Николаевич и не думает соблюдать излишнюю осторожность. Выручает его то, что он – единственный в пединституте профессор и замены ему нет. А вот каким остался Пипуныров в памяти одного из студентов первого набора КГПИ А.Осташева: «Многое мы узнали по психологии и педологии детского возраста от профессора П.Пипунырова. Сам он тонкий да высокий блондин с мелкими чертами лица, в пенсне. Всегда с улыбочкой. Сам он так увлечется своей лекцией, читает без конспектов, наизусть, чертя какие-то схемы мелом. Измажет было все свое лицо и костюм мелом. Смеется взахлеб вместе с нами. Он думает, что так интересна нам его лекция и, довольный, по звонку уходит. И на самом деле лекции его для нас были интересны. Слушали мы их внимательно и кое-что успевали записать, хоть и говорил он быстро. В жизни и в работе с детьми многое из сказанного им пригодилось». Конец недовольству своим положением в столице родного края Пипуныров положил сам. В архивных документах Наркомпроса РСФСР его отъезд из Сыктывкара назван «дезертирством». Но возвращать назад его, похоже, никто не стал. С этого времени Пантелеймон Николаевич прочно обосновался в Ленинграде. Его фундаментальные знания по психологии, педагогике, социологии оказались востребованы в разных учебных заведениях города на Неве. С 1934 года он преподавал в Ленинградском пединституте им. А.И.Герцена. После войны, в начале 50-х, пригласили работать на кафедру логики философского факультета Ленинградского университета. В 1952 году профессор Пипуныров защитил докторскую диссертацию «Учение

И.П.Павлова и марксистско-ленинская теория познания». Незадолго до своей скоропостижной кончины успел выпустить книгу «Возникновение и развитие познавательной деятельности человека». Ученый ушел из жизни в 1959 году 57 лет от роду. Доктору культурологии Майе Бурлыкиной удалось выяснить, что по отцовским стопам пошла и дочь П.Н.Пипунырова Изида (по мужу – Чуева). (Другая дочь Пипуныровых, по сведениям родных, умерла в Ленинградскую блокаду.) Чуева – выпускница Ленинградского университета, доктор философских наук, автор множества работ по истории философии. В фондах Национальной библиотеки РК хранятся несколько книг под ее авторством: «Ленин об идейных истоках антикоммунизма», «Критика идей интуитивизма», «Социальная ответственность личности в условиях перестройки». Эти и другие ее исследования хорошо известны историкам, философам нашей республики. В круге первом В фондах крупнейшего хранилища нашей республики имеются и несколько книг, на обложках которых значится фамилия Пипуныров. Но, как признавались библиотекари, им и в голову не приходило соотнести их с нашим краем. С Коми республикой этот мостик сумел наладить Владимир Филимонов, преподаватель исторического факультета Сыктывкарского университета. Стоит напомнить, что Владимир Альбертович много лет занимается исследованием жизни, творчества, наследия выдающегося русского историка XIX-XX веков Николая Ивановича Кареева. Как и многие ученые, жившие и творившие на рубеже двух веков, Кареев был вовлечен и в политическую деятельность, избирался в первую Государственную думу от Санкт-Петербурга. Наука и политика сблизили его с Питиримом Сорокиным, а также с его земляками, братьями Пипуныровыми. Социологические идеи Владимира Бехтерева в начале XX века подхватили не только П.Сорокин, П.Пипуныров, но и брат последнего – Василий. Подавшись в Петербург, он тоже становится учеником и последователем великого Бехтерева. В 1922 году Василий Николаевич заканчивает в Петрограде социально-экономический факультет технолого-педагогического института. А в 1923 году Н.Карееву он сдает экзамены при поступлении на исторический факультет университета. Напоминанием о серьезном занятии В.Пипуныровым социологией осталась отпечатанная в 1929 году городе Никольске Вологодской области книга «Современное состояние социологии и перспективы ее будущего развития». В 1996 году в журнале «Вопросы философии» московским исследователем Е.Рашковским был напечатан отрывок из воспоминаний Василия Николаевича, относящийся к середине 20-х годов, когда занятия социологией он начал совмещать с историей. Тогда же он познакомился с

Н.И.Кареевым. «Вспоминается один эпизод, – писал В.Пипуныров. – Стояла весна 1923 года. В самом конце территории Петербургского университета находился мавзолей, кирпичное здание: там были гробницы прежних ректоров университета, в частности К.Д.Кавелина. У Николая Ивановича был свой ключ от мавзолея... По пути решил выспросить у него, как он представляет себе судьбы мирового большевизма в плане грядущих событий. – Я хотел бы, – сказал я, – посвятить свою жизнь учению истории мирового большевизма. Он в ответ: – Рано. – А почему? – Я всю жизнь изучаю Великую французскую революцию. Могут быть вещи самые неожиданные в ходе мирового большевизма. Это я могу подтвердить опытом французской революции. Каковы потенции нынешнего процесса – трудно сказать. Мы еще только в самом его начале». Сомнения Кареева Василий Пипуныров иллюстрирует примером из своей студенческой жизни: «Лазарев, например, читал нам курс конституционного права России. Мы ждали его на лекцию, а он не пришел: его успели расстрелять». 1923 год разлучил учителя и ученика. Пипуныров тоже не избежал опалы, ареста. На несколько лет его упекли в лагеря за связь с земляком профессором Питиримом Сорокиным. «После освобождения в 1927 году, – делился В.Пипуныров, – я встречался с Николаем Ивановичем только один раз. Дело было на одной из ленинградских улиц. Стояли большие морозы. Я поспешил сообщить ему, что у меня вышла книга по социологии. О книге он знал, но мнения о ней не высказал – по-видимому, она ему не понравилась. Да и я ко времени встречи успел в ней разочароваться, ибо книга проповедовала «естественно-научный» материализм, от которого я успел уже внутренне отойти». В плену времени Разочаровавшись в общественных науках, Василий Пипуныров не расстался с наукой. С этого времени свою жизнь он посвятил изучению истории науки и техники в России. И в этом преуспел. Его работы по истории хронометрии, истории весов и весовой промышленности в нашей стране до сих пор остаются уникальными, не потерявшими актуальности. На интернет-сайтах имя В.Пипунырова многократно встречается в связи с еще одним исследованием – историей часов с древнейших времен до наших дней. Это своеобразная энциклопедия о часах в 1982 году в московском издательстве «Наука» была издана отдельной книгой.

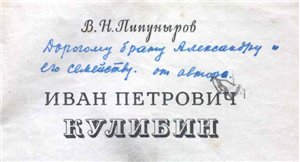

И, по отзывам специалистов, до сих пор остается самым полным, глубоким, интересным исследованием об этих вечных спутниках человека. В предисловии к книге Василий Николаевич писал: «Увлечение теорией и устройством часов, а также их историей началось со знакомства с монографией Р.Гоулда «Хронометр, его история и совершенствование», изданной в 1923 году. В 1947 году автор (В.Пипуныров – А.С.) стал сотрудником научно-исследовательского института часовой промышленности. Вскоре началась работа над книгой по истории часовой промышленности, занявшая почти два десятилетия. Сведения пришлось собирать на английском, немецком, французском и итальянском языках. Удалось накопить и систематизировать большой фактический материал. Однако из-за ограниченного объема настоящей книги пришлось отказаться от использования значительной части материала, относящейся к развитию часовой промышленности Швейцарии, Англии, Франции, Германии и США и полностью отказаться от сведений, относящихся к эволюции стилей внешнего оформления часов». Несмотря на это, труд получился внушительным. Книга В.Пипунырова снабжена 303 иллюстрациями, двумя таблицами, а библиография включает 398 наименований работ. Для любого человека этот фолиант, в котором прослежено развитие хронометрии от гномона, указывающего перемещение тени Солнца (так в древности вычисляли время), до атомных часов, – увлекательнейшее чтиво. Биограф «русского левши» В семье проживавшего в Сыктывкаре брата Василия Николаевича – Александра Пипунырова сохранились две книги с дарственными надписями. Их автор тоже В.Пипуныров. Обе книги в разные годы вышли в Москве, в столичных издательствах «Машгиз» и «Наука», обе посвящены жизни и творчеству русского мастера-самородка Ивана Петровича Кулибина. Исследователь из Коми края, можно сказать, стал первым биографом выдающегося изобретателя, именно ему удалось проследить на основе архивных материалов весь его творческий путь, описать многочисленные изобретения. Как и энциклопедия о часах, биография И.Кулибина читается на одном дыхании. В канву книги вплетено не только множество фактов, но и большое число иллюстраций. В.Пипуныров собственноручно сделал немало рисунков и схем, касающихся изобретений «русского левши». Он же широко раздвинул представления соотечественников о сферах, в которых Кулибину не было равных. Кроме всевозможных часовых механизмов избретателю-самоучке оказалось под силу создание телескопа, микроскопа, электрической машины, мостов новой конструкции, специальных устройств для иллюминаций и фейерверков, машинных судов, силовых мельниц без плотин, музыкальных инструментов, механического экипажа для перевозки «праздных людей», сельскохозяйственных машин, оптического телеграфа... Этот список можно продолжать и продолжать. К примеру, И.Кулибин еще в конце XVIII столетия спроектировал для Зимнего дворца «подъемное кресло» (лифт) для безопасного подъема в верхние покои престарелой Екатерины II. Автор исследования на основе обнаруженных документов проследил и судьбу русского самородка. И.П.Кулибин, как и многие талантливые выходцы из народа, свою жизнь закончил, можно сказать, нищим, а на его могиле в Нижнем Новгороде долго не было никакого памятного знака. Сыктывкарские родные автора книги рассказали, как Василий Пипуныров в 70-е годы искал возможность переиздать свой труд о Кулибине. Будучи в Сыктывкаре, обращался в Коми книжное издательство, но ничего не добился. В издательстве «Наука» книга вышла в 1986 году. Чтобы «протолкнуть» свое исследование в печать, Василию Николаевичу пришлось даже заиметь соавтора своего исследования. На обложке академического издания рядом с его фамилией значится и другая, некоего Н.Раскина. В отличие от братьев Василию Николаевичу жизнь была отпущена долгая: он прожил 90 лет, ушел из жизни в 1993 году. В Москве остались его сын Алексей и дочь Людмила. Сын пошел по стопам отца, как и он, работал инженером. Самая большая поросль Пипуныровых осталась от Александра Николаевича. Из девяти его детей пятеро сейчас живут в Сыктывкаре, уже выросли внуки, правнуки. Отличительными качествами своих многочисленных родных Лидия Александровна Матросова называла два: сплоченность, которая помогла превозмочь все трудности, невзгоды. Еще – огромное трудолюбие, не давшее потеряться, расслабиться, сгинуть. Фамильные качества Пипуныровых. Анна СИВКОВА. |