| Дым Отечества |

29 апреля 2009 года |

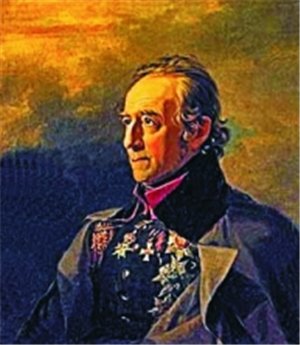

Детище графа Сухтелена/ Строительство Северо-Екатерининского канала возглавлял известнейший представитель российской знати XVIII-XIX веков

Так Северо-Екатерининский канал выглядит в наши дни.

Одним из рукотворных исторических объектов в Коми крае, имеющих значительное историческое значение, является Северо-Екатерининский канал. В свое время он был призван воплотить мечту многих поколений северян о соединении бассейнов великих рек – Северной Двины и Волги. Идея осталась незавершенной. А сегодня этот водный объект уже теряет и очертания канала. Тем не менее шанс сделать это место привлекательным для туристов еще остается. В 1771 году по указу Екатерины II впервые была снаряжена комиссия для изысканий и составления проекта соединения Камского и Северо-Двинского бассейнов. В 1785 году она представила проект соединения притока реки Вычегды – Северной Кельтмы с рекой Дзюредзем, впадающей в Каму притоком Южной Кельтмы. Работы по прорытию канала начались в 1788 году. Его длина по проекту была определена в 16 верст 322 сажени, а стоимость – в 400 тысяч рублей. В 1788 году из-за войн с Турцией и Швецией работы были прекращены, а деньги, оставшиеся неизрасходованными по смете, переданы на военные нужды. В 1803 году работы возобновились, но уже с возведением не каменных стенок, как предполагалось раньше, а деревянных шлюзов. Это поручалось осуществить Департаменту водных коммуникаций. В начале 1812 года выемку грунта завершили, но из-за наполеоновского нашествия строительство снова приостановили. За шесть лет вынужденного простоя ложе канала в некоторых местах испортили весенние половодья. В 1816 году инженер Деволант вновь поднял вопрос о пользе канала, и в 1818 году снова приступили к работе. Наконец в 1823 году канал был сдан в строй. Ко времени сдачи его в эксплуатацию возвели три однокамерных деревянных шлюза, один водоспуск, караульные и офицерские дома, церковь, больницу, оружейную контору и другие постройки. Но дни, как говорится, канала уже были сочтены. После введения в строй водной системы имени герцога А.Вюртембергского, соединившей реку Шексну с Кубенским озером и открывшей водный путь с Волжского бассейна в Северо-Двинский, Екатерининский канал стал понемногу разрушаться. А в 1838 году его окончательно закрыли. В 1855 году в Вологодских губернских ведомостях Евгений Кичин опубликовал статью «Об основании города Усть-Сысольска». Он описал церемонию присвоения статуса города Усть-Сысольску, произошедшую 10 сентября 1780 года в доме купца Суханова. Здесь же он отметил: «Особенно замечания достойно еще то, что ныне уже обветшавшее строение несколько лет ранее было лучшею и главною квартирою для инженерных чиновников при открытии Северо-Екатерининского канала, по коему работы начались в 1768 году, а кончились совершенно в 1821 году. Здесь провел три зимы с 1785 года инженерный полковник Петр Корнильевич Фон-Сухтелен, после бывший Российским посланником при Шведском дворе». Так переплелись история нашего края с судьбой некогда известнейшего в России человека. Настоящее имя графа П.К.Сухтелена, голландского дворянина, шведа по национальности, – Жан-Пьер (Яан Питер Ван Зухтелен). Он родился 2 августа 1751 года в Голландии, в городе Греве в семье инженера. Здесь окончил латинскую школу, затем математическое отделение Гронингенского университета. Служил в голландской армии, участвовал в англо-голландских войнах 1773-74 и 1778-79 годов. В Голландии стояли не лучшие времена, и многие жители страны искали счастья на чужбине.

4 июля 1783 года из подполковников голландских инженерных войск Сухтелена приняли на инженерную службу в русскую армию тем же чином и определили в экспедицию водных коммуникаций для осмотра и строительства каналов и шлюзов Вышневолоцкой системы. С этого времени он и стал именоваться Петром Корнильевичем. Летом 1785 года Сухтелен осматривал каналы Вышневолоцкой системы. И в том же году принял участие в строительстве знаменитого Аничкова моста в Петербурге. Позже голландец строил и другие объекты, примыкавшие к рекам и каналам города на Неве. После чего по поручению императрицы Екатерины II его попросили составить проект соединения Каспийского моря с Белым посредством канала между Камой и Двиною. О роли Сухтелена в строительстве Екатерининского канала можно судить по переписке Екатерины II и ярославского генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова. По предложению губернатора, хотя скорее всего Сухтелена, уже имевшего опыт подобного строительства, создали специальную комиссию. Помимо Сухтелена и инженер-майора Князева в нее вошел губернский землемер капитан Харламов. За лето 1786 года были проведены значительные работы, вырублен лес, очищены от валежника обе Кельтмы, начаты земляные работы. За время проведения работ незначительно изменился и первоначальный проект канала: было предложено соединить Северную Кельтму с рекой Джурич, что сделало канал короче с 19 верст до 16 с лишним. Во время строительства канала на нем образовалась значительная колония в две тысячи человек. Соорудили церковь и кабак. Последний весьма усердно посещался народом, приходившим за сотни верст от Уральского хребта. Впрочем, едва ли можно было обойтись без этого увеселительного заведения при 38 градусах зимой. Других же удовольствий там не существовало, и люди, по выражению одного офицера, «умирали от скуки и губительной стужи». В 1788 году выдачу средств на нужды канала из-за войны с Турцией приостановили. Работы возобновились лишь в 1803 году. Кроме Сухтелена и инженер-полковника Харламова, в число руководителей стройки тогда был включен пермский губернатор Модерах. Можно предположить, что Сухтелен в это время смог осуществлять лишь теоретическое руководство, поскольку его служебные обязанности стали очень многообразными. А в 1788 году в Шведской военной кампании Сухтелену довелось скрестить оружие со своими соотечественниками. В 1789 году его наградили орденом Святого Георгия IV степени «за мужественное дело, произведенное за рекою Кюмень, где, содержа пост, перешел с отрядом на неприятельскую сторону и взял батарею в три пушки». Затем Сухтелен попал на польскую арену боевых действий, по окончании которой в ранге инженер-генерала инспектировал крепости на западной границе империи и принимал участие в сооружении Ревельского порта. Будучи в 1794 году в Варшаве у короля Станислава, Сухтелен стал свидетелем бунта, ранен и взят в плен. Но уже в 1797 году, оправившись, получил назначение в Департамент водных коммуникаций. Позже его откомандировали осматривать крепости от Херсона до Ревеля, а затем – с инженерным корпусом в Архангельск. В 1799 году произвели в звание инженер-генерал-майора. У взошедшего в 1801 году на престол императора Александра I Сухтелен тоже получил повышение: его назначили генерал-квартирмейстером и управляющим свитой по квартирмейстерской части. Любопытно, что с 1826 года генерал-квартирмейстером был назначен его сын Павел Петрович Сухтелен, герой 1812 года, чей портрет находится в Зимнем дворце в галерее героев. Позже П.К.Сухтелен возглавил так называемое «Депо карт», превратившееся позже в военно-учетный архив Генштаба. Он приложил немало усилий, чтобы организовать создание на территории России карт, что в рамках надвигавшегося передела мира и приближения войны с Наполеоном стало стратегически важным. Ему же приписывают честь и «основателя правильных съемок». Для этого Сухтелен привлекал к проведению работ наиболее талантливых геодезистов и астрономов. В 1806 году Сухтелен вместе со своими детьми навечно принял подданство России. С этого времени с семьей и детьми Петр Корнильевич поселился в только что выстроенном Инженерном замке, здесь часть помещений после смерти императора Павла I отвели под служебные квартиры. В бывшем тронном зале Павла I находился кабинет Сухтелена с очень богатой библиотекой. Талантливый фортификатор и картограф, полиглот, знавший голландский, русский, шведский, латынь, греческий, немецкий, французский языки, он был еще и серьезным ученым. В 1804 году Петра Корнильевича избрали почетным членом Российской академии наук как крупного военного инженера, дипломата, собирателя книг и рукописей. В 1804 году Сухтелен получил степень доктора экономических наук и члена президиума Российской академии наук. В 1808-1809 годах граф принимает активное участие в Финляндской войне и проявляет себя как талантливый военачальник при взятии неприступной крепости Свеаборг. Военная добыча здесь была огромная. Кроме 7503 человек пленных взято 58 медных пушек, 1975 чугунных зарядов, 3000 бочек пороха... Заняв после заключения мира должность российского посла в Стокгольме, он добился того, что ранее считалось невозможным. Ставший наследным принцем и фактическим правителем Швеции, бывший наполеоновский маршал Бернадот (будущий Карл XIV) в 1812 году не только не выступил против России, но и заключил союз с Александром I. А уже в следующем, 1813 году, возглавляемая принцем Северная армия союзников разгромила французов при Гросс-Берене и Денневице. Во всех сражениях и походах 1813-1814 годов за Бернадотом неотступно следовал Сухтелен. Пост посла при Стокгольмском дворе Сухтелен занимал почти до своей кончины (с перерывами с 1809 до 1836 г.). С 1812 года П.К.Сухтелен жил в Стокгольме. Первоначально шведы встретили российского генерала, в котором видели главного виновника отторжения Финляндии, крайне недружелюбно. С этими настроениями приходилось считаться: Сухтелен формально не был назначен на дипломатический пост, а только приравнен к рангу чрезвычайного посланника. Петр Корнильевич приложил немало усилий для того, чтобы склонить общественное мнение в свою пользу. Он «держал открытый дом», регулярно давая балы и устраивая изысканные обеды, которые посещали члены королевской фамилии. Среди его гостей были дипломаты, ученые, литераторы, любители изящных искусств. Дом российского генерала на Дроттнингсгатан, 86 и его обширная библиотека стали городской достопримечательностью, которую стремились посетить все сколько-нибудь известные или знатные иностранцы, приезжавшие в Стокгольм. По свидетельству современников, не было случая, чтобы иностранца представили при королевском дворе прежде визита к графу Сухтелену. Собранные Сухтеленом библиотека и коллекции были куплены в казну. Для их перевозки из Стокгольма потребовался корабль. 30 сентября военный транспорт «Америка» доставил библиотеку графа Сухтелена в Петербург. С корабля ящики перевезли в Департамент генерального штаба, где и происходило их дальнейшее распределение. Книги Сухтелена – а это около 27 тысячи томов – поступили в Императорскую Публичную библиотеку, картины и гравюры – в Эрмитаж, мюнц-кабинет (собрание медалей) передан Петербургской академии наук. Распределить все эти богатства в кратчайшие сроки сподвигла кончина графа. Смерть настигла инженер-генерала 17 января 1836 года в Стокгольме. Причем Николай I не только принес официальные соболезнования его наследникам, но и счел нужным поинтересоваться дальнейшей судьбой собранных коллекций. Возможно, финансовые дела у потомков складывались не лучшим образом, а может быть, членам семьи почившего захотелось сделать приятное императору. Так или иначе, но в том же 1836 году они продали казне почти всю библиотеку покойного, включавшую как рукописные и печатные книги, так и альбомы с эстампами. Последние хорошо характеризуют художественные пристрастия покойного, поскольку большинство из них посвящены музейным и частным художественным коллекциям Италии, Франции, а также Польши, Швейцарии и, наконец, России. Отдельного упоминания достойны «путешественные книги» по Индии, Китаю, Египту, Сирии, Турции, Ливану, собранные братом Петра Корнильевича – Руфом, который в своих странствиях добирался даже до Гвианы. Большинство вышеперечисленных изданий попали в Эрмитаж, но в 1861-1865 годах в ходе очередной реорганизации перекочевали в Публичную библиотеку. Библиотека графа Сухтелена была крупнейшим российским библиофильским собранием своего времени, превосходившим по объему даже фонды таких известных собирателей, как Н.П.Румянцев, А.Д.Чертков и Д.П.Бутурлин. Похоронен Петр Сухтелен в Швеции на Северном кладбище г.Солна, в предместье Стокгольма. На его могиле ежегодно работники российского посольства возлагают цветы. А в самой далекой точке Усть-Куломского района, в деревне Канава, на границе с Пермским краем, берет начало канал, где до сих пор сохранились остатки шлюзов, к возведению которых имел отношение этот покоящийся под Стокгольмом именитый человек. Владимир СИЛИН. |