| Дым Отечества |

7 июня 2008 года |

Братья Жженовы/ Знаменитого киноактера и погибшего в Воркуте заключенного связывали крепкие узы

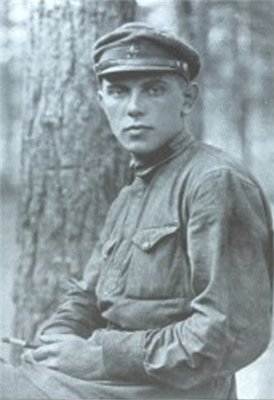

Георгий Жженов.

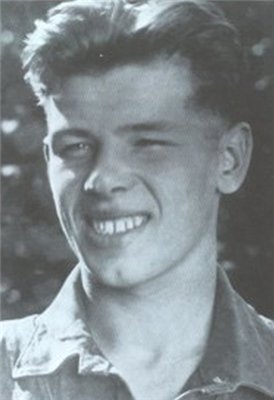

Борис Жженов.

Георгий Жженов.

Сергей Жженов.

Двор дома в Ленинграде, где в детстве братья Жженовы гоняли мяч.

Панорама воркутинского поселка Рудник. 40-е годы.

Семья Жженовых. В центре сидят родители Степан Филиппович и Мария Федоровна Жженовы.

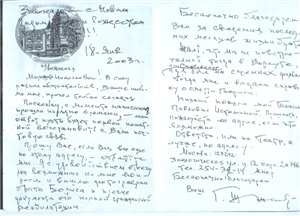

В Воркутинском геологическом музее почти на всю ширину одного из залов размещены фотографии исследователей недр Заполярья. Под четвертым портретом во втором ряду сверху своеобразного научного пантеона можно прочитать, что это Борис Степанович Жженов. Эту же фамилию можно встретить и в недавно вышедшей в Ухте книге историка Анны Каневой. Среди множества имен ученых, врачей, деятелей культуры, очутившихся в Ухтпечлаге, автор исследования называет и Бориса Жженова. Самые пронзительные, трогательные, трагические строчки адресует своему брату Борису и народный артист СССР Георгий Степанович Жженов. Наверное, нет ни одного интервью с замечательным российским актером, ни одной его книги, где бы он не упомянул светлый ум Бориса и еще одну загубленную бесценную человеческую жизнь. Судьбы двух братьев Жженовых настолько переплетены друг с другом, настолько неразрывны, что рассказать о них отдельно, обособленно просто-напросто не представляется возможным. Остался на Коми земле Историку из Ухты Анне Никифоровне Каневой удалось проследить начало лагерной эпопеи Бориса Жженова. Арест, тюрьма на Шпалерной в Питере, приговор Ленинградского областного суда, подготовка к этапу... Семилетний срок по статье 58, пункт 10, ч.1, студенту Ленинградского университета предстояло отбывать в Ухт-печлаге. Владения этого зарешеченного «монстра» к середине 30-х годов простирались на сотни, тысячи километров. Поэтому сегодня трудно, почти невозможно определить наверняка, где в наших краях начался «крестный путь» заключенного Бориса Жженова. Известно, что после одного из этапов его оставили в лагпункте близ села Усть-Уса. Здесь определили на общие, самые тяжелые работы – забойщиком на руднике. Молодой, еще не утративший сил питерский интеллектуал кайлом долбил землю, таскал грузы, валил лес. Работа на износ дала свои «плоды» – Борис сдал, надорвался. В этот невыносимо трудный период жизни кто-то подставил ему свое плечо – устроил на коллекторские курсы. Это позволило устроиться прорабом в геолого-съемочную партию. В конце концов такое «послабление» не спасло Бориса Жженова от гибели – лишь позволило подольше оставаться в живых. ...Руководитель геологического музея Воркуты Маргарита Крочик призналась, как когда-то в Сыктывкарском аэропорту лицом к лицу столкнулась с Георгием Жженовым. То ли откладывался рейс, то ли по какой-то другой причине знаменитый актер вышел из здания аэровокзала и направился на прогулку по городу. Следом за ним, словно загипнотизированная, следовала и Маргарита Николаевна. Встретить в северном городе такую знаменитость, как народный артист СССР Жженов, – факт сам по себе примечательный. Правда, воркутинка заговорить с ним тогда так и не решилась. Хотя у нее была уйма вопросов к Георгию Степановичу. Большинство из них касались судьбы его рано погибшего брата. Позже уже в Воркуте Маргарита Николаевна «атаковала» Георгия Жженова письмами. Возможно, донельзя загруженный актер не успел откликнуться на них, хотя, может быть, не все из этих писем дошли до него. В Воркуте от него получили лишь одно послание, красной нитью которого звучала мысль: можно ли найти захоронение Бориса, посетить его могилу? Увы, огромное, важное, по-человечески понятное желание знаменитого актера так и осталось неисполненным. «Кирову это не поможет...» Самые сокровенные, интересные, драматические страницы летописи семьи Жженовых успел написать, рассказать, обнародовать для широкого круга читателей сам выдающийся актер. Его книги «Прожитое», «Омчагская долина», «От «Глухаря» до «Жар-птицы» для поклонников актерского таланта Георгия Степановича стали и открытием его литературного дарования, и настоящим откровением, потрясением. Все свои книги, а после перестройки и телевизионные, газетные выступления Георгий Степанович начинал с упоминания брата Бориса. «Началом всех несчастий в нашей семье явился роковой декабрь 1934 года, когда был убит Сергей Миронович Киров. В эти скорбные для ленинградцев дни университет в числе других предприятий и организаций города отдавал последний долг памяти партийному лидеру, тело которого было выставлено для прощания в Таврическом дворце, недалеко от Смольного. Стояли сильные декабрьские морозы... Мой брат Борис, студент механико-математического факультета университета, обратился к комсоргу своего курса с просьбой разрешить ему остаться. Показав на свои разбитые ботинки, он сказал: «Если я пойду в Таврический дворец, я обязательно обморожу ноги. Какой смысл? Кирову это не поможет». Комсорг донес об этом в комитет комсомола университета, несколько извратив слова брата. В его редакции они выглядели так: «От того, что я пойду прощаться, Киров не воскреснет». Последовало немедленное исключение его из университета. И как следствие этого – лишение прописки, то есть права жительства в городе Ленинграде. Почти весь 1935 год брат обивал пороги Верховной прокуратуры СССР в Москве, протестуя против несправедливого исключения. В конце концов его восстановили в правах студента, и он вернулся в Ленинград. А в декабре 1936-го почтальон принес повестку, обязывающую брата явиться в Управление НКВД на Литейном проспекте. Несколько дней этот зловещий листок лежал на комоде, рождая в каждом из нас безотчетный страх и недобрые предчувствия, словно похоронка. В назначенный в повестке день, 5 декабря (день Сталинской конституции), Борис, не заходя в университет, ушел в «Большой дом». Домой он оттуда не вернулся никогда! По неправедному приговору Ленинградского областного суда в мае 1937 года его осудили на семь лет за «антисоветскую деятельность». Без розовых очков Во всех без исключения книгах Георгий Жженов с неподдельной искренностью, поразительной обнаженностью описывает последнее свидание с братом Борисом перед его отправкой в лагерь. И всегда при этом добавляет: «Без жгучего стыда не могу вспомнить свое поведение в тот день». «В комнату свиданий, разделенную зарешеченным барьером, отделяющим заключенных от посетителей, ввели брата... Взглянув в его лицо, за месяцы тюрьмы приобретшее характерный землистый цвет, в его внимательные, умные глаза, выражавшие одновременно и радость встречи, и притаившееся в глубине страдание, тщетно скрываемое им, меня вдруг захлестнула такая обжигающая душу жалость... Захотелось немедленно предпринять что-то... Утешить его, подбодрить, вселить надежду... Не найдя ничего более умного, я понес какую-то жуткую околесицу насчет добросовестного труда, вознаграждаемого в нашей стране... Бормотал жалкую несусветную чушь из арсенала пропагандистских «сказок про белого бычка»... «Не отчаивайся, – говорил я ему, – постарайся хорошо работать в лагере. Твои семь лет проскочат за два-три года... И не заметишь, как выйдешь на волю. Тому, кто добросовестно и хорошо работает, каждый день засчитывается за три... Труд – великая сила, в нашем государстве особенно! Только возьми себя в руки, забудь обиды и работай... Все будет хорошо!» С каждым моим словом Борис мрачнел все больше и больше, уходил в себя... В его жестком взгляде, устремленном на меня, читались стыд и презрение. Наконец он не вытерпел: «Пошел вон отсюда, болван! Позови мать». Господи!.. Какой я еще был мальчишка, теленок, смотревший на мир сквозь «розовые очки»!.. Да и не я один – большинство были такими. Так нас воспитали лицемерные вожди! Жизнь страны мы воспринимали прежде всего через ликование первомайских площадей, через физкультурный, хоровой энтузиазм праздничных стадионов!.. С искренней верой и простодушием мы лихо распевали побасенки Лебедева-Кумача... Мы многого не знали! Не знали, не ведали, что в стране, «где так вольно дышит человек», тюрьмы уже под завязку набиты сотнями тысяч таких же, как и мы, ликующих жертв. Последнее прощание с братом каленым железом вечно жжет мою совесть!» Дома, вернувшись со свидания с братом, мать показала Георгию несколько листков папиросной бумаги, спрятанных Борисом на дне корзинки, в которой ему приносили передачи из дома. Мелким, убористым, но ясным, четким почерком он анализировал ситуацию, в которой оказались он и другие узники сталинских тюрем. «Он почти не писал о себе, не жаловался. Со свойственным ему аналитическим складом ума он, как хирург, вскрывал весь ужас увиденного и пережитого в застенках внутренней тюрьмы НКВД... Рисовал картину полной беззащитности арестованных перед произволом слепой силы, когда тщетны любые доводы разума и логики, когда из подследственных издевательством и пытками выбивают угодные следствию «признания» и «показания», достаточные для последующего осуждения. Писал он и о самих методах, применяемых на Шпалерке, сравнимых разве что с методами гестапо, о которых охотно сообщали наши центральные газеты как о примерах чудовищного вандализма и надругательства над человеческой личностью. Борис, рискуя жизнью, задался целью передать на свободу предостережение всем, кто еще обольщался благородной деятельностью органов НКВД по «выкорчевыванию врагов народа». Всем, кто мог оказаться в его положении (а мог оказаться каждый!), он пытался раскрыть глаза на истинное положение дел в этом ведомстве. Но все это я понял гораздо позже... Тогда же прочитанное показалось мне невероятным и страшным. Показалось настолько неправдоподобным и кошмарным, что я усомнился в психическом здоровье брата: только воспаленный ум мог родить такие мрачные фантазии. Бедный Борис!.. Наверное, нервное перенапряжение, вызванное атмосферой тюрьмы, так печально повлияло на него. Потрясенный, я тут же под неодобрительным взглядом матери в страхе сжег его записки в печке. – Напрасно, сынок, напрасно... Прочитал бы как следует, повнимательнее. Кто знает, может, и пригодится в жизни». Из Ленинграда на Колыму Слова матери оказались пророческими. Над семьей Жженовых начали сгущаться тучи. Летом 1937 года их семью из Ленинграда выслали в Казахстан. А в 1938 году по абсурдному обвинению в шпионаже органами НКВД был арестован и Георгий Степанович. От ссылки в Казахстан его в какой-то мере спас... старший брат Борис. В 1930 году одолжив у него документы, Георгий сумел осуществить мечту – стать студентом Ленинградского эстрадно-циркового техникума. Его зачислили туда под именем... Бориса Жженова. После поступления подлог выяснили, но отчислять талантливого студента уже не стали. Здесь же, в техникуме, началась кинокарьера Георгия Степановича – его пригласили на съемки новой картины на Ленфильм. В 1932 году он стал студентом отделения киноактера Ленинградского театрального училища. Заступничество преподавателя училища, в будущем всемирно известного кинорежиссера Сергея Герасимова, других деятелей культуры и помогло тогда избежать ссылки. В 1938 году ничье заступничество уже не помогло. Отбывать пятилетний срок заключения Георгия Жженова отправили на Колыму. В Дальневосточных лагерях уже действовали театры с «подневольными» труппами. Но 58-я «политическая» статья надолго закрыла для Жженова путь на театральные подмостки. Свои скитания по колымским «смертельным» ОЛПам он и описал в книгах. В 1943 году Георгий Жженов гнул спину на золотых приисках Дальстроя. Его брата Бориса осенью 1939 года перевели в Воркуту. Здесь, на комбинате «Воркута-уголь», он сначала работал токарем в мехмастерских, затем слесарем, формировщиком. За это время Борис Степанович дважды обращался к Верховному прокурору СССР с ходатайством о пересмотре его дела. Второй раз свое обращение он отправил из Воркуты в мае 1940 года. И оба раза получил стандартный отказ: заявления были оставлены «без удовлетворения как несостоятельные». На берегу Рудника В пекле 1943 года Георгий Степанович из трех братьев Жженовых выжил один. Выжил, можно сказать, чудом. Последующие годы в лагерях, помноженные на новый арест в 1949 году, конечно, стали для него звеньями одной свинцово-трагической цепи. Но судя по потрясающим рассказам Г.Жженова, именно 1943 год был апогеем всех выпавших на его долю испытаний. А его братьев в этом же году лишили жизни. Самого старшего из них – Сергея – фашисты расстреляли в Мариуполе. Поставили к стенке и пустили в «расход» прямо на глазах матери. К лету 1943 года силы полностью покинули и Бориса. В учетной карточке заключенного Жженова значится тот же диагноз, который унес десятки тысяч жизней, – пеллагра. Его поместили в стационар третьего ОЛПа Воркутлага. Но дни доходяги были сочтены. 25 июня (по другим сведениям – в мае) 1943 года Борис Степанович Жженов скончался. Ему было всего 30 лет. Руководителю геологического музея Воркуты Маргарите Крочик удалось встретиться с очевидцами кончины Бориса Жженова, сотрудниками геологической службы «Воркутаугля», где он трудился до своей преждевременной смерти. Одной из них, Т.И.Истоминой, пришлось хоронить Жженова. Вся одежда умершего пришла в полную ветхость и негодность, поэтому сослуживице пришлось одеть его в свой зеленый свитер. Одолевшие голод и болезни «высушили» Бориса, остались лишь кожа да кости. Для его коллег по воркутинским лагерям он оставался «умницей, интеллигентом, которого все любили». В годы войны смерть в лагерях стала обыденностью, тончайшей гранью, разделяющей жизнь с потусторонностью. Кладбища в Воркуте подступали к жилым зонам, могилами было испещрено все пространство, именуемое городом. Никто не мог и не хотел утруждать себя заботами по благоустройству «зон мертвых». В памяти немногих воркутинских старожилов еще продолжал оставаться пятачок на берегу реки Воркуты в поселке Рудник, где остался лежать Борис Жженов. Но показать это место его знаменитому брату, который всю жизнь жаждал этого последнего свидания с ним, так никто и не смог. А в 2005 году не стало и Георгия Степановича. «Мог стать вторым Королевым...» «В 1943 году в Воркуте, не выдержав непосильной работы в угольной шахте, Борис умер от дистрофии. После реабилитации, приехав в Воркуту, я попытался установить место захоронения брата. Получил справку: «Умер в мае 1943 года. Место захоронения не сохранилось в связи с бурной застройкой города». В возрасте тридцати лет ушел из жизни еще один честный, талантливый человек, который мог стать гордостью России, вторым Королевым, не случись беды. С начала тридцатых годов Борис был одержим идеей создания реактивных двигателей. Учась в университете, он сутками просиживал над расчетами и чертежами... Единственной его страстью была математика! И, конечно, не случись преступного ареста, он нашел бы в конце концов дорогу к своим единомышленниками, к группе Цандера – пионерам ракетной техники». Главу своих мемуаров, посвященных брату Борису, Георгий Жженов завершает такими словами: «Бездарные правители, подмятые полусумасшедшим Сталиным, погубили еще один светлый ум, загубили еще одну бесценную человеческую жизнь. Мой брат был скромным, чистым, честным человеком, и никакой труд не смог бы убедить меня в его виновности. Первые двадцать два года моей жизни прожиты вместе с ним – кому, как не мне, знать его». Между тем официальная реабилитация Бориса Жженова последовала лишь 1 февраля 1989 года. Тогда постановлением президиума Верховного суда РСФСР приговор спецколлегии Ленинградского областного суда от 27 марта 1937 года по делу Б.С.Жженова был отменен и «дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления». Анна СИВКОВА. |