| Дым Отечества |

24 мая 2008 года |

Узник Витцендорфа / К одному из 16 тысяч советских военнопленных, оставшихся лежать на кладбище немецкого концлагеря, приезжали родные из Коми

Лагерные ворота в наши дни.

Трошевы в Витцендорфе.

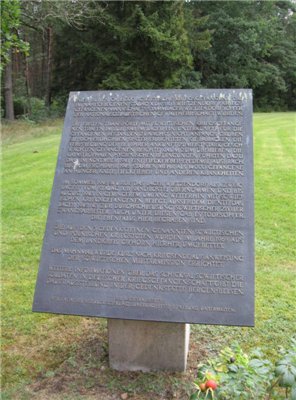

Брат и племянник Изосима Трошева возлагают цветы к монументу погибшим в Витцендорфе.

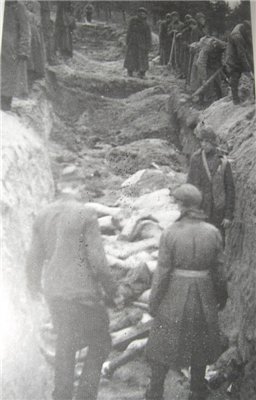

"Утрамбовка" лагерного рва.

Узники Витцендорфа над своими лачугами.

Раздача пайки.

Наталья Питюлина.

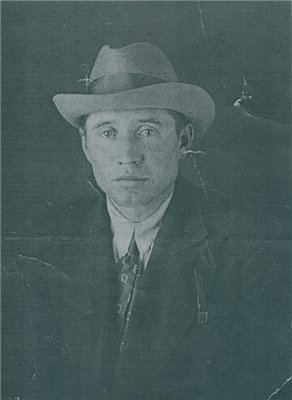

Изосим Трошев.

В 1977 году сыктывкарской третьекласснице Наташе Трошевой после окончания начальных классов надо было выбрать иностранный язык, который она начнет учить со среднего звена. На выбор предложили английский и немецкий. Почему-то немецкий показался ей ближе другого. Может быть, оттого что в семье Трошевых пусть не часто, но вспоминали пропавшего без вести в Великую Отечественную войну ее деда. Интуитивно Наташа почувствовала, что этот язык ей когда-нибудь обязательно пригодится. 30 лет спустя после того, как она записалась в немецкий класс, Наталья побывала на территории фашистского концлагеря в Германии, где остался лежать ее дед. Дойти до цели С чего начать этот рассказ? Наверное, с того, что в маленьком немецком городе Витцендорфе, где всего три тысячи жителей, россияне бывают нечасто. Между тем этот типично немецкий ухоженный городок стал местом упокоения 16 тысяч(!) россиян. Они остались лежать на кладбище бывшего концентрационного лагеря. Сейчас о жертвах войны здесь напоминает ровное зеленое поле размером примерно 80 на 30 метров. В братской могиле – около шести подземных этажей: советских военнопленных хоронили штабелями. После войны правительство СССР на братском кладбище поставило помпезный, в духе сталинского времени монумент. А немцы, подписавшие обязательство ухаживать за могилами, все эти годы беспрекословно его выполняют. Кладбище находится в идеальном состоянии. Бургомистр Витцендорфа, мужчина в расцвете лет, в юности принимал участие в благоустройстве этого кладбища военнопленных. Каждый из немногочисленных приездов сюда родственников жертв войны для него значителен и важен еще и потому, что в советских лагерях на Урале находился его дед. Вот и членов семьи сыктывкарцев Трошевых он встретил на своей машине на железнодорожной станции. Муниципалитет оплатил и их проживание в уютной гостинице. Сам бургомистр провел для гостей и первую экскурсию по городу и кладбищу военнопленных. В Витцендорфе Трошевы провели два дня. Для Натальи Леонидовны Питюлиной (Трошевой) особо запечатлелось в памяти утро второго дня. Взяв кинокамеру и призвав на помощь свой немецкий язык, она спозаранку пешком отправилась в сторону соснового леса, за которым спряталось кладбище. Хотя перед этим старалась запомнить дорогу к нему, все равно заплутала. Идти было необычно. Ведь приходилось передвигаться не по пешеходному тротуару, а по проезжей части улиц. Оказалось, в Германии пешком почти никто не ходит. Все предпочитают или велосипед, или машину. Женщину с кинокамерой как-то по-простому, по-свойски приветствовали жители маленького городка. И узнав, куда она направляется, старались подсказать более короткий и прямой путь. Так немецкий язык, который Наталья Леонидовна учила в школе и до сих пор продолжает усовершенствовать на специальных курсах, привел к цели. К главной, как считает она, цели всей ее жизни. Возвращаясь в воспоминаниях в свое детство, Наталья Питюлина пытается нащупать тот узел, тот нерв, который и привел в конце концов в Германию. Он вобрал в себя множество деталей, фактов, нюансов. А начиналось все с удручающего ощущения: у Наташи Трошевой не было ни одного деда. Она спрашивала у родителей, почему так? Говорили, что один умер вскоре после ее рождения, а другой пропал без вести. Отец – Леонид Изосимович и бабушка, его мать, на рассказы были скупы. Лишь раз на памяти Натальи бабушка горько пошутила на счет пропавшего мужа. Проговорила, что он, быть может, после войны где-то остался, нашел себе другую семью, другой угол. В словах пожилой женщины, прожившей трудную, натужную жизнь, ничего необыкновенного не было. Коль пропал без вести, значит, мог и выжить, схорониться. Сколько тысяч советских женщин, не поймешь – не то замужних, не то вдов, долгие десятилетия после войны оставались в таком же неведении, балансируя между отчаянием и надеждой. Анна Трошева из сысольского села Куратово, бабушка Натальи, так и прожила всю свою долгую жизнь. Самым существенным, бесценным напоминанием о муже Изосиме, выходце из соседнего с Куратово села Чукаыб, остались два сына – Леонид и Михаил. «Перетащив» их сквозь голод и холод военного лихолетья, после войны мать очутилась у края пропасти. Никакого пособия как жене погибшего фронтовика ей не полагалось. А голод после войны вцепился в сельчан мертвой хваткой. Неизвестно, что бы стало с семьей Трошевых, если бы не брат Анны. Он на фронте уцелел. После войны был даже комендантом одного из немецких городов. Демобилизовавшись и увидев, какое горе мыкает сестра, он по-солдатски распорядился: «Давай-ка, Анна, подавайся в город. Там на работе жалованье будешь получать, выдюжишь как-нибудь». Она так и сделала, перебралась в город, устроилась на ЛДК, определилась жить в барак. Выдюжила. На пути к мечте Позже, вплотную занявшись лагерной судьбой деда, Наталья Леонидовна нашла объяснение и скупым словам своих родственников, и отсутствию у них любопытства относительно пропавшего без вести предка. Документы, которые в последние годы стали достоянием гласности, были проштемпелеваны грифами «секретно». А некоторые из них перечеркивала надпись: «Компрометирующие материалы НКВД». Долгие годы после войны заключенные немецких концлагерей – миллионы советских граждан – на своей родине были заклеймены. Даже заполучить о них хоть какие-нибудь сведения в течение десятилетий было невозможно. И все равно, несмотря ни на что, родные не забывали своих пропавших без вести близких. Продолжали не только надеяться, но и искать. В начале 80-х годов Леонид Изосимович Трошев, отец Натальи, наконец получил ответ на свой запрос из Подольского архива Министерства обороны СССР. В справке указывалось, что Изосим Семенович Трошев погиб в немецком концлагере Витцендорф на территории Германии. Упреждая желание сына военно-пленного, составители справки сообщили, что поездка в ФРГ невозможна, так как на месте лагерного кладбища сейчас располагается военный полигон. Так семья Трошевых почти 40 лет спустя после войны расшифровала военный штамп: «Пропал без вести». Став студенткой Ярославского университета, Наталья Трошева и сама отослала запрос в Подольский военный архив. И снова получила подтверждение, что дед не пропал без вести, а погиб в концлагере. Потом, как она признается, почти десять лет в ней бродило, то затухая, то разгораясь, желание узнать о нем побольше. Но архивы оставались закрыты, карточки военнопленных, как сегодня, еще не выставлялись в интернете, да и Всемирной паутины тогда не было. Первым надежду побывать на могиле деда подал двоюродный брат Натальи – Алексей, сын Михаила Изосимовича Трошева. В 90-е годы он уехал жить в США, оттуда перебрался в Канаду, стал социологом, изучающим право и судопроизводство. Сначала жил в Торонто, потом обосновался в Кингстоне. Он обнадежил Наталью, сказав, что попытается разузнать о поездке в бывший концлагерь через свои, «западные», каналы. Происшедшие затем события – большие и маленькие – Наталья Леонидовна сравнивает с мозаикой. Фигурки для причудливого цветного панно иногда складывались целенаправленно, а иногда – совершенно случайно. До сих пор она помнит охранника в ухтинском общежитии, куда ее семья переехала жить. С мужчиной-вахтером она лишь здоровалась, пробегая мимо вахты. А однажды увидела, как он сидит в своей каморке, смотрит в телеэкран и улыбается. Проходившей мимо Наталье охранник признался, что слушает выступление коми профессора Игушева. Разговорились. Оказалось, что родом он из Куратово. С того самого села, откуда были предки Натальи. Как часто бывает, сразу же нашлись общие знакомые. Эта мимолетная беседа, по словам Натальи, и расшевелила в ней интерес к корням, к родословию. В один из приездов в Сыктывкар он привел ее в Национальный архив, где она с головой окунулась в родословные дебри Трошевых, Гориновых, Юговых, других своих сысольских предков. Штрихи к портрету деда Еще одна фигурка на мозаичном панно. С младшим сыном Максимом Наталья как-то летом зашла в редколлегию республиканской Книги Памяти. Она решила подсказать, что в отчество ее деда в многотомной Книге Памяти вкралась неточность. Он не Изосим Сергеевич, как там указано, а Изосим Семенович. Со Стефановской площади Максимка потянул маму в музей. Зашли. На первой же выставке Наталья Леонидовна глазами «выцепила» поразивший ее экспонат. Очень для нее важный. Это были учетные карточки военнопленных немецких концлагерей. Пошла к сотруднице, готовившей выставку. Она подсказала, что такие документы должны быть в Коми научном центре. В тот же день забежала туда. Получила сжатую информацию не только о дедушке, но и его брате, который, оказалось, тоже сгинул бесследно. Затем последовала поездка по Сысольскому району. Обошли здешние села: Визингу, Чукаыб, Куратово. Побывали на всех кладбищах. Во время этого путешествия поджидала и самая удивительная встреча – с родной сестрой деда. Пожилая женщина многое рассказала о Изосиме Семеновиче. Теперь, по прошествии времени, Наталья Леонидовна говорит, что никогда ничего не надо откладывать на потом. Вот и в этом случае, не будь этой поездки, никогда больше не было бы и свидания со старой родственницей: осенью того же года ее не стало. Именно от нее Наталья впервые узнала о том, что дед был хорошим портным. Этим ремеслом владел и отец деда. В доме Трошевых имелась и швейная машинка. По рассказам сестры деда, он отличался ровным, спокойным характером. И был настоящим красавцем. Об этом же сказала и старая фотография, на которой Изосим Семенович запечатлен в шляпе, в костюме с галстуком. Из пиджачного кармашка свисает ремешок от часов. Для пожилой родственницы ошеломительной новостью стало известие, что брат погиб в Германии. До сего времени она думала, что он затерялся в Эстонии. Оказалось, именно оттуда было последнее известие от Изосима Трошева. Каким-то чудом из лагеря, в котором содержались советские военнопленные, удалось убежать его земляку. Он вернулся домой. «А наш тихий был, не решился на такой отчаянный поступок» – такое предположение высказала старая женщина. Кто ищет – тот всегда найдет. Эта банальная фраза тем не менее самая точная в определении смысла и итогов любого поиска. Впечатления еще от одной, очень важной находки Наталья Леонидовна сейчас передает сквозь призму своего эмоционального состояния. Она в тот день ходила по квартире и плакала. Пришел с работы отец. Он был тоже потрясен. Правда, волнение старался скрыть. Шквалом эмоций и переживаний пришел в дом Трошевых последний прижизненный документ их отца и деда – карточка военнопленного лагеря «Stalag» в Витцендорфе. Копия трафаретно заполненного документа была на немецком и содержала минимум данных о пленном. Наталья, зная немецкий, без труда прочла имя деда, данные о его росте, цвете волос. Указывалось и его занятие в лагере – портной. Обязательно вписывали в этот документ и девичью фамилию матери военнопленного. Мать Изосима Семеновича носила фамилию Кривошеина. Для постороннего человека это перечисление не содержит ничего сверхлюбопытного. Для внучки военнопленного каждая строчка старого документа была открытием, оборачивалась потрясением. С обретением фамилии прабабушки она нащупала еще одну ветвь на своем родовом древе. А портновское занятие Изосима Трошева позже объяснило то, как он выжил во время страшной эпидемии тифа в концлагере. Тогда в Витцендорфе умерли 14 тысяч его солагерников. По всей видимости, люди, владеющие ремеслами, были отделены от основной массы пленных, и это помогло спастись. Изнанка войны А первым из семьи Трошевых на могиле деда побывал живущий в Канаде Алексей Трошев. Будучи в командировке в Гамбурге, он съездил и в Витцендорф. Уже в следующий приезд в Сыктывкар он ошарашил отца, дядю и сестру вестью: «Готовьтесь ехать в Германию». Михаил Изосимович и Наталья Леонидовна с сыном Максимом сразу же засобирались. До этого они никогда не бывали за рубежом, поэтому столкнулись с массой сложностей. Но мир не без добрых людей. Знакомые и малознакомые люди, узнав о цели поездки, сразу же перекладывали часть забот на свои плечи. И вот наконец наступило лето 2007 года. Из Канады Алексей Трошев и его жена Каталина приехали в Финляндию. Туда же направились и трое их родственников из Коми. Из Хельсинки на самолете перелетели в немецкий Бремен, оттуда – в Гамбург. Из Гамбурга путь лежал в Витцендорф. Сейчас, почти год спустя, Наталья Леонидовна с трудом подбирает слова, чтобы передать свое состояние от этой встречи. Чтобы не углубляться в сонм обуревающих ее тогда чувств, говорит просто: «Сердце сжималось, замирало. Ведь здесь почти год жил близкий мне человек. Он дышал этим воздухом, думал, работал. Мог ли он знать о своем скором конце? Наверное, догадывался. Деда не стало 12 октября 1942 года». По крохам, приблизительно удалось восстановить последний год жизни Изосима Семеновича. Его призвали на фронт 19 июля 1941 года. Уже десять(!) дней спустя – 28 июля того же года – возле населенного пункта Чудово Новгородской области он попал в плен. Этому удивляться не стоит. На пятерых солдат в первые дни войны давали одну винтовку. Солдаты гибли сотнями, тысячами. Миллионы попали в плен. Завеса над изнанкой войны будет приоткрываться еще очень долго. Концлагерь в Эстонии. Оттуда пленных советских солдат на железнодорожном транспорте доставили в Германию. Бургомистр Витцендорфа неслучайно свою экскурсию для россиян начал с железнодорожной платформы, куда один за другим прибывали эшелоны с военнопленными. Тихие ухоженные улицы раз за разом оглашались лаем ощетинившихся ротвейлеров и громкими, отрывистыми командами. Это в сторону леса вели очередную партию пленных. Небезынтересный факт: концлагерь для российских военнопленных в Витцендорфе существовал и в годы Первой мировой войны. Но к началу 1941 года место бывшего концлагеря успело зарасти высокими соснами. Военнопленным новой мировой войны предстояло вырубить этот лес и на его месте зарываться в землю. Ведь никакого, даже самого худого, жилища здесь им не предоставлялось. Один американец, с которым по интернету завязала контакты Наталья Леонидовна, прислал ей уникальные фотографии, сделанные в 1941-1942 годах в концлагере Витцендорф. Все пространство большого поля венчают сложенные из снятого дерна вперемешку с землей лачуги. В таких условиях и обретались военнопленные. Не пропавшие без вести Невыносимые условия нещадно косили их ряды. В книге, которую Трошевым подарил бургомистр Витцендорфа, есть снимки и тех самых «многоэтажных» рвов, куда складывали тела умерших. С этого ровного зеленого поля родственники Изосима Семеновича и взяли землю, которую привезли на родину. На экскурсии им показали и маленький, тоже очень ухоженный музей, в котором имеется макет концлагеря. На его же территории теперь ничего не напоминает о былом. К слову, упоминавшийся в первой справке из Подольского архива военный полигон рядом с кладбищем до сих пор существует. Правда, ни танков, ни другой боевой техники в дни пребывания в Витцендорфе Трошевы там не видели. О наличии полигона сказал лишь бургомистр да напомнили знаки с изображением танков. На Западе, в том числе в Германии, в разных частях погостов можно встретить различные изречения из Библии. Это единственное «украшение» этих скорб-ных мест. Напыщенность и помпезность кладбищам там вообще не свойствена. О бывшем концлагере Витцендорф напоминает лишь камень. Еще несколько мемориальных плит, установленных погибшим здесь полякам. С 1943 года русские военнопленные с этого лагеря были вывезены, их место заняли интернированные французы, итальянцы, люди других национальностей. Видимо, для них же предназначались бараки, которые до сих пор располагаются по периметру бывшего лагеря. Сейчас это частная собственность и доступ туда закрыт. Несмотря на ужасные условия жизни, заключенных Витцендорфа заставляли работать. В учетных карточках заключенных не случайно отмечены их довоенные профессии: портной, сапожник. При лагере существовали различные мастерские. Наталью Питюлину особо поразило то, что голодных, измученных людей заставляли дарить радость немецким детишкам – делать игрушки. Стоит упомянуть, что после войны весь архив этого концентрационного лагеря, как и других, находящихся на территории Германии, в качестве трофея был взят войсками-освободителями. Десятки лет учетные карточки пленных находились в советских архивах. И лишь теперь, 60 лет спустя, Министерство обороны РФ приняло решение обнародовать их на специальном сайте. Дед Натальи Леонидовны Питюлиной ушел из жизни в Витцендорфе в 29 лет. Что его, молодого, сильного сельского мужика, сразило в расцвете сил? Голод, холод, эпидемия, болезнь? Думать над этими вопросами молодая женщина будет еще долго. При нашей встрече она призналась, что хоть немного со свершившимся ее примиряет лишь то, что в лагере дед был не одинок, рядом находились земляки, выходцы из Коми. Один из них был даже его тезкой – тоже Изосим Трошев из деревни Петкоя Княжпогостского района. В Витцендорфе провели последние месяцы жизни и другие выходцы из Коми. После возвращения из Германии Наталья Леонидовна приложила немало усилий для того, чтобы разыскать в электронных базах данных сведения о других уроженцах Коми. Сейчас список заключенных Витцендорфа – наших земляков – насчитывает около 40 фамилий. Ухтинка надеется, что для кого-то эта информация, быть может, станет первой после сообщения, полученного в годы войны и констатирующего: «Пропал без вести». Анна СИВКОВА. г.Ухта Список военнослужащих, призывавшихся из Коми и погибших в концентрационных лагерях Германии 1. Фотиев Константин Изосимович, 21.05.1909 г.р., с.Половники, Железнодорожный р-н. 2. Ешке(и)лев Константин Иванович, 02.04.1918 г.р., Серегово, Железнодорожный р-н. 3. Курыдкашин Василий Иосифович, 1905 г.р., с.Кослан, Удорский р-н. 4. Киселев Андрей Алексеевич, 11.11.1921 г.р., с.Пезмег, Корткеросский р-н. 5. Елькин Павел Васильевич, 27.07.1913 г.р., г.Сыктывкар. 6. Костромин Иван Ионович, 27.02.1920 г.р., с.Кибра, д.Уличпон, Сысольский р-н. 7. Михеев Степан Иванович, 1921 г.р., с.Лойма, Прилузский р-н. 8. Вавилин Иван Васильевич, 21.08.1912 г.р., д.Бояркерос, Корткеросский р-н. 9. Кропанев Егор Степанович, 04.04.1918 г.р., д.Бортом, Пыелдинский с/с, Сысольский р-н. 10. Бызов Иван Максимович, 23.01.1907 г.р., с.Лыаты, Усть-Вымский р-н. 11. Одинцов Зосима Иванович, 20.06.1902 г.р., д.Тыдор, Оквадский с/с, Усть-Вымский р-н. 12. Бобков Александр Васильевич, 13.02.1919 г.р., с.Вотча, Сысольский р-н. 13. Аксенов Александр Арсентьевич, 1918 г.р., д.Пустошь, Сысольский р-н. 14. Панов Алексей Яковлевич, 01.10.1921 г.р., с.Жешарт, Усть-Вымский р-н. 15. Капин Пантелеймон Васильевич, 27.07.1921 г.р., с.Тентюково, г.Сыктывкар. 16. Мозымов Дмитрий Васильевич, 18.11.1915 г.р., с.Руч, Усть-Куломский р-н. 17. Коровин Иван Васильевич, 06.04.1911 г.р., с.Коптюга, Удорский р-н. 18. Никулин Сергей Петрович, 20.10.1911 г.р., с.Межадор, Сысольский р-н. 19. Агафонов Вениамин Алексеевич, 08.02.1921 г.р., с.Жешарт, Усть-Вымский р-н. 20. Золотарев Николай Степанович, 22.05.1915 г.р., с.Керчомъя, Усть-Куломский р-н. 21. Сажин Михаил Михайлович, 18.11.1918 г.р., с.Чухлом, Сысольский р-н. 22. Павлов Яков Захарович, 1910 г.р., с.Латьюга, Удорский р-н. 23. Бобрецов Рудольф Демидович, 19.09.1924 г.р., д.Степановская, Усть-Цилемский р-н. 24. Попов Александр Васильевич, 08.1920 г.р., с.Руч, Усть-Куломский р-н. 25. Спеськов Александр Николаевич, 1911 г.р., д.Кошки, Железнодорожный р-н. 26. Пудов Алексей Андреевич, 24.03.1921 г.р., с.Шошка, Железнодорожный р-н. 27. Симаков Василий Григорьевич, 26.12.1921 г.р., д.Гыбад, Сыктывдинский р-н. 28. Черных Константин Васильевич, 29.05.1913 г.р., с.Подгорье, Сысольский р-н. 29. Шатровский Анатолий Михайлович, 20.06.1915 г.р., г.Сыктывкар. 30. Гуляев Сергей Сергеевич, 07.11.1918 г.р., с.Деревянск, Усть-Куломский р-н. 31. Торопов Алексей Иванович, 17.04.1912 г.р., д.Казанцево, Койгородский с/с, Сысольский р-н. 32. Артемьев Вячеслав Платонович, 25.01.1922 г.р., д.Верхозерье, Удорский р-н. 33. Калимов Антон Николаевич, 10.06.1918 г.р., с.Шежим, Айкинский с/с, Усть-Вымский р-н. 34. Лобанов Яков Афанасьевич, 13.09.1909 г.р., с.Поруб, Прилузский р-н. 35. Васильев Василий Степанович, 10.12.1905 г.р., д.Чернутьево, Косланский с/с, Удорский р-н. 36. Сенькин Андрей Дмитриевич, 17.10.1909 г.р., д.Седтыдин, с.Пожег, Усть-Куломский р-н. 37. Киселев Феодосий Савватьевич, 21.08.1917 г.р., д.Сорма, Сыктывдинский р-н. 38. Вавилов Николай Евсеевич, 25.12.1915 г.р., с.Небдино, Строжевский р-н. 39. Конаков Петр Алексеевич, 1921 г.р., д.Парчег, Зеленецкий с/с, Сыктывдинский р-н. 40. Осипов Анатолий Петрович, 29.06.1905 г.р., с.Прокопьевка, Сыктывдинский р-н. 41. Осипов Василий Федорович, 10.01.1921 г.р., с.Слудка, Летский р-н. 42. Попов Кирилл Егорович, 18.12.1913 г.р., с.Гобаново, Усть-Вымский р-н. 43. Кызъюров Василий Алексеевич, 07.10.1906 г.р., д.Ыб, Усть-Вымский р-н. (Продолжение – в следующих номерах «Дыма Отечества»). Список составлен и переведен с немецкого Натальей Питюлиной. |