| Дым Отечества |

22 ноября 2014 года |

С крестом и штыком/ Духовенство Вологодской губернии в годы Первой мировой войны отличилось и в тылу, и на фронте

Афанасий Турундаевский.

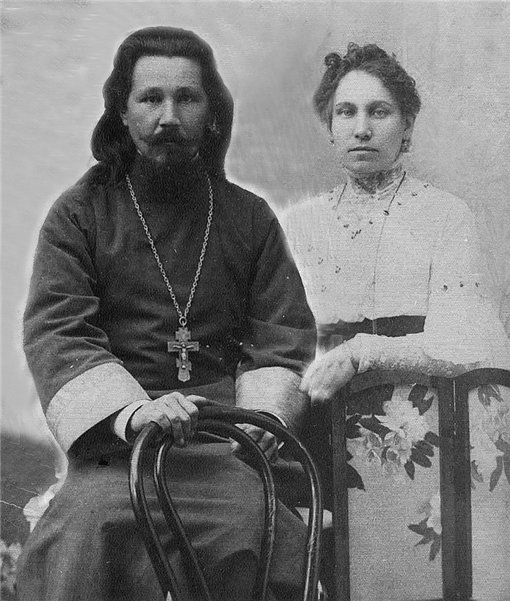

Дмитрий Вассианович и Анна Ивановна Спасские.

В 1914-м и в последующие годы на фронты Первой мировой войны были призваны десятки священников и учителей церковно-приходских школ Вологодской губернии. Остававшиеся в своих приходах священнослужители не только молились за русское воинство, но и активно занимались благотворительностью, жертвуя на нужды войск и раненых свои сбережения. Дары и дарители В газетах нашего северного края – в «Вологодских губернских ведомостях» и «Вологодских епархиальных ведомостях» тех лет остались запечатленными заботы и жертвы клира и причтов многих церквей Коми края. Следует сразу отметить, что православные приходы в годы Первой мировой войны стали инициаторами открытия лазаретов на территории губернии, а также главными их благотворителями. Ежемесячно на содержание раненых воинов каждый приход перечислял определенную денежную сумму. Кроме того, при каждом храме был организован сбор всевозможной провизии, одежды, различных припасов, отправляемых на фронт. Примером для паствы часто являлись служители приходских храмов. В 1916 году в газетах было опубликовано сообщение о щедром вкладе учителя Нючпасской церковно-приходской школы псаломщика Павла Флоренского, который на нужды войны пожертвовал золотую медаль, пожалованную ему за 25-летние труды по народному образованию. А еще раньше «золотой» вклад на фронтовые нужды сделал священник Усть-Немской церкви Дмитрий Спассий. Он пожертвовал свое обручальное кольцо, два серебряных стакана и денежную сумму золотом. Кроме того, золотой браслет в качестве вклада вложила от себя супруга батюшки Дмитрия – Анна Ивановна. Столь щедрый дар священнической семьи из коми глубинки был отмечен высочайшим благоволением правящего архиерея Вологодской губернии, напечатанным в одном из номеров «Вологодских епархиальных ведомостей». Но «высокопатриотическая деятельность» Дмитрия Спасского уже меньше чем через два года была, как говорится, низложена одновременно с низложением общественно-политического строя. Батюшка из села Усть-Нем стал одной из первых жертв красного террора в Коми крае: в 1918 году он был расстрелян отрядом М.Мандельбаума возле местечка Подора, недалеко от села Помоздино, где стараниями его потомков уже в наши дня воздвигнут памятный крест. Священник Д.Спасский в 2001 году был причислен к лику общероссийских святых. К 100-летию со времени его гибели на Подоре, по словам внука святого – Феликса Карманова, родные намереваются воздвигнуть небольшую часовню. Расстреляны

советской властью Стоит отметить, что в Первой мировой Дмитрий Спасский принимал и непосредственное участие: после объявления войны он был мобилизован на фронт, в течение трех месяцев служил полковым священником, после чего обремененного семьей батюшку демобилизовали, и он возвратился на родину. В боевых действиях принимали участие и еще трое наших земляков, одновременно с Д.Спасским в начале нынешнего столетия причисленных к лику святых: Михаил Ерогодский из Удоры и призывавшиеся из Усть-Сысольска Степан Ермолин и Павел Елькин. Все они разделили участь Д.Спасского – были расстреляны советской властью. Всеобщая мобилизация на Первую мировую войну «оголила» многие храмы и церковно-приходские школы Коми края. Как удалось установить, в качестве солдат на фронт были призваны И.Флоринский, псаломщик из деревни Кобра (нынешний Койгородский район), и законоучитель Жешартской церкви Н.Юркин, другие иереи и чтецы. (Стоит заметить, что священникам запрещалось служить в качестве офицеров или рядовых, они могли выполнять на войне ту же роль, что и в мирное время.) Воевать отправились и учителя церковно-приходских школ: И.Лодыгин из Разгорта, И.Бобраков из Шежама, А.Попов из Кривого Наволока (Удора), Н.Лапин из Онежья, М.Кузнецов из Муфтюги, А.Зорин из Летки, И.Юркин из Зеленца, С.Старцев из Пыелдино, С.Латкин из Вочи, А.Янов из Вездино. О трагической фронтовой судьбе Алексея Янова упоминалось в газете «Вологодские епархиальные ведомости». На фронте он попал в плен, долгое время его судьба оставалась неизвестной. Неизвестна она и по сей день, вполне вероятно, что наш земляк живым из плена не вернулся. В плену и в неволе Благодаря библиотекарям Вологодской областной библиотеки, приложившим большие усилия по созданию свода данных об участниках Первой мировой войны – уроженцах Вологодской губернии, удалось узнать сведения и о других священнослужителях, воевавших «за веру, царя и Отечество». В российской печати еще военных лет описывался подвиг священника Зосимо-Савватиевской церкви Тотемского уезда Афанасия Турундаевского. Как и два его брата-священнослужителя, он добровольцем пошел на войну, служил в Устюжской бригаде, «с выдающимся самоотвержением исполняя пастырские обязанности в весьма опасных местах или воодушевляя войска в тяжелом положении наседания на них врагов». Однажды во время боя, в котором погиб командир, батюшка выступил вперед, держа в руках крест, своим воодушевлением увлекая бойцов вперед. Священник и после этого продолжал оставаться на передовой, пока в одном из боев не попал во вражеский плен. Будучи в плену, Афанасий Турундаевский претерпел всяческие лишения, ему остригли волосы и бороду, не давали утешать пленных соотечественников. В годы Первой мировой войны, в отличие от Второй мировой, находившиеся в немецком и австро-венгерском плену русские солдаты имели возможность посредством Красного Креста посылать на родину весточки. Этим и воспользовался А.Турундаевский, отослав письмо в Вологду. В кратком послании он, однако, ни словом не обмолвился о присылке съестных припасов, хотя, как и все пленные, тоже сильно голодал. Батюшка просил выслать богослужебные книги, чтобы ему, как священнику, можно было исполнять требы. Просьба была выполнена, и посылку с необходимой литературой он получил. А потом вернулся на родину и сам: его обменяли в составе группы из нескольких российских офицеров. Но размеренная жизнь для отца Александра, можно сказать, так и не наступила. Уже вскоре после октябрьского переворота последовала череда арестов, а в 1930 году его упекли в концлагерь, направив на строительство железной дороги Пинюг – Сыктывкар. Возможно, свой лагерный срок тотемский батюшка отбывал в Коми крае. После освобождения на родину он не вернулся, где-то принял монашеский постриг с именем Александр, в своих дальнейших странствиях никому не предъявляя документов и не называя своей фамилии. По некоторым сведениям, А.Турундаевский стал главой катакомбной церкви. Такова канва судьбы священника, прославившегося в Первую мировую, о котором писала и одна из центральных российских газет – «Русские ведомости». Священник Андрей Богословский из-под Череповца в годы Первой мировой войны попал в составе русских войск во Францию, где за храбрость посмертно был награжден орденом Почетного легиона и военным крестом с пальмой. К слову, в России еще с конца XIX века был учрежден специальный золотой наперсный крест на георгиевской ленте для награждения военных священников. Этой награды в годы Первой мировой войны были удостоены многие священнослужители. Историкам и краеведам Коми республики еще предстоит выяснить, кто из наших земляков духовного звания был награжден наперсным крестом на георгиевской ленте. Анна СИВКОВА. |