| Дым Отечества |

22 ноября 2014 года |

Вокруг света за несколько лет/ В далеком уже XIX веке более 30 уроженцев Коми края на кораблях российского флота обогнули земной шар

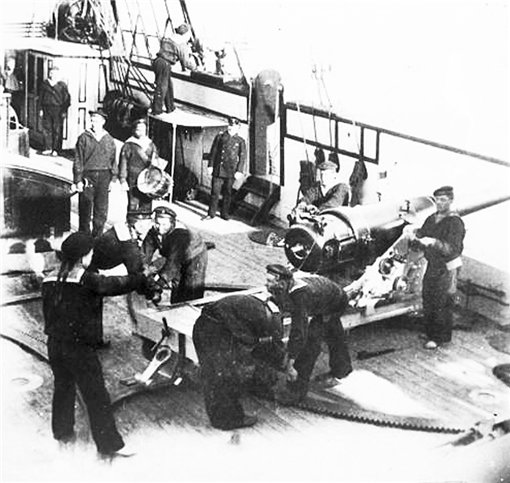

Экипаж клипера "Разбойник" за привычной работой.

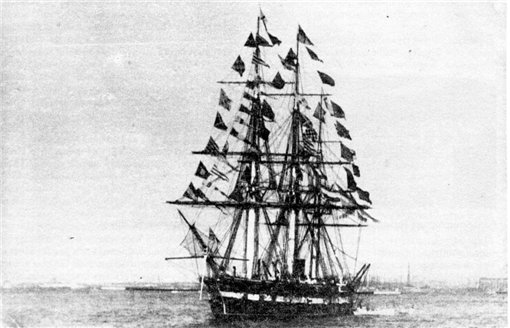

Фрегат "Светлана".

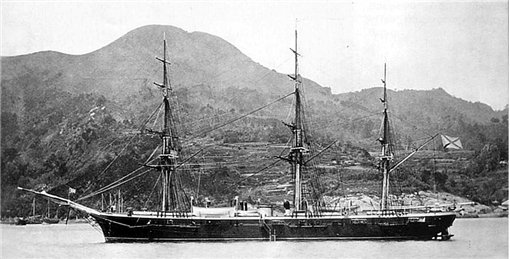

Корвет "Витязь".

Кто из нас в детстве не мечтал о путешествиях в далекие экзотические страны? Особым ореолом и притягательностью до сих пор для многих обладает словосочетание «кругосветное путешествие». Но даже сейчас, в XXI веке, лишь немногие из наших земляков могут сказать: «Я совершил плавание вокруг света». А в далеком уже XIX веке некоторым жителям Коми края довелось принять участие в таких плаваниях. Подтверждения этому хранятся сейчас в фондах Национального архива РК.

Из архивных материалов можно, к примеру, узнать, что в течение двух десятилетий XIX века в различных экспедициях, маршруты которых пролегли вокруг света, приняли участие более 30 уроженцев

Усть-Сысольского уезда. На «Витязе», к папуасам История русских кругосветных путешествий берет начало 7 августа 1803 года. Именно в этот день из Кронштадта вышли в плавание парусные шлюпы «Надежда» и «Нева». Командир «Надежды» капитан-лейтенант И.Ф.Крузенштерн одновременно являлся и начальником экспедиции. Парусником «Нева» командовал капитан-лейтенант Ю.Ф.Лисянский. Почти через три года, в августе 1806 года, корабли вернулись в Кронштадт. Так завершилось первое в истории России кругосветное плавание. В последующие десятилетия корабли русского флота неоднократно участвовали в подобных путешествиях. Возможно, что в их командах находились и уроженцы нашего края. Но сейчас пока доподлинно установлено участие наших земляков в кругосветных плаваниях лишь начиная с 1870 года. В конце октября 1870 года в кругосветное плавание отправился винтовой корвет «Витязь» под командованием капитана 2 ранга П.Н.Назимова. Кроме основной задачи, перед экипажем стояла и еще одна, так сказать, попутная. Императорское русское географическое общество попросило руководство «Витязя» доставить на остров Новая Гвинея для изучения его аборигенов – папуасов ученого-этнографа Н.Н.Миклухо-Маклая. Просьба была уважена, знаменитый в будущем исследователь пополнил экипаж корабля. «Витязь» взял курс на Атлантический океан. Затем через Магелланов пролив прошел в Тихий океан. По пути следования корабля его экипаж занимался привычными делами: регулярно проводились занятия по боевой подготовке, выполнялись океанографические и географические исследования, съемки малоизученных побережий встреченных островов. Лишь в сентябре 1872 года «Витязь» причалил к берегам Новой Гвинеи. Тогда же на лоцманских картах появились новые географические названия. Имя российского корабля получили остров и пролив, а окружающие остров мыски были названы именами офицеров, производивших их съемку. На месте, выбранном Миклухо-Маклаем, моряки построили хижину, оставив в ней запас продовольствия, после чего корабль продолжил путь к берегам Китая, Японии, Дальнего Востока. Лишь в декабре 1873 года корвет вновь взял курс на Кронштадт. На обратном пути «Витязь» посетил Гонконг, Цейлон, прошел через Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтарский пролив и возвратился на родину. «Соленое» землячество В составе экипажа «Витязя» во время кругосветного плавания находились сразу четыре уроженца Усть-Сысольского уезда, своего рода коми национальное товарищество. Об одном из них, боцманмате Иване Каракчиеве из Подъельской волости, на страницах «Дыма Отечества» уже рассказывал доцент Коми пединститута Н.Сурков. Его товарищами в походе были Алексей Лихачев из Борисовской волости, Степан Сенькин из Вотчинской волости и Каллистрат Забоев из деревни Дань Мординской волости. Алексей Давидович Лихачев был призван на службу в 1869 году. Уже во время кругосветного плавания он, матрос 2-й статьи, получил повышение – был произведен в матросы 1-й статьи. По архивным документам можно проследить морскую службу А.Лихачева почти за десять лет. Вернувшись из похода вокруг света, он на несколько месяцев отправился домой в отпуск. Можно лишь догадываться, что своим родным моряк рассказывал о невиданных странах и туземных жителях. Однако вскоре пришлось расстаться с родиной. В марте 1875 года Алексей Лихачев вновь прибыл на Балтику, где был поощрен нашивкой «За шестилетнюю беспорочную службу». В октябре 1877 года, в самый разгар русско-турецкой войны, балтийский моряк получил приказ отправиться в состав Черноморской флотилии. Перед увольнением в запас его грудь украсила темно-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877-1878». Также во время кругосветного плавания в матросы 1-й статьи был произведен и уроженец деревни Шорйил Визингской волости Степан Сенькин. И так же, как Лихачев, Степан Иванович получил нашивку «За шестилетнюю беспорочную службу». Осенью 1878 года за выслугу лет он был уволен в запас флота. Уроженец деревни Дань Каллистрат Забоев сначала служил на корвете «Витязь» матросом 2-й статьи. Во время плавания, растянувшегося на несколько лет, был переведен в кочегары при паровой машине корабля. После возвращения из похода его повысили в звании – Забоев стал кочегаром 1-й статьи. В 1876-1877 годах Каллистрату Меркурьевичу пришлось еще раз побывать в дальнем заграничном походе, на этот раз в Средиземном море на фрегате «Петропавловск». В это время и на этом же корабле начинал свою морскую военную службу В.Ф.Руднев, командир знаменитого крейсера «Варяг», принявшего неравный бой в годы русско-японской войны 1904-1905 гг. В русско-турецкую войну К.Забоев обеспечивал защиту водных коммуникаций на Дунае, за что был награжден светло-бронзовой медалью. Домой моряк возвратился летом 1879 года. На «Светлане»

с великим князем Одним из самых именитых кораблей-кругосветников в XIX веке считался винтовой фрегат «Светлана». Со времени спуска на воду в 1858 году и до его списания на нем было совершено три кругосветных путешествия. Во втором походе вокруг света, в 1871-1873 годах, приняли участие двое наших земляков, матросы 2-й статьи Корнил Пунегов из деревни Каргорт Воронцовской волости и Егор Таскаев из деревни Мыргаибской Благовещенской волости. Путешествие с их участием сопровождалось особыми предосторожностями и ответственностью экипажа. Ведь старшим офицером на фрегате «Светлана» значился член императорской фамилии – великий князь Алексей Александрович, сын Александра Второго. На него в походе возлагалась миссия по налаживанию контактов с императором Страны восходящего солнца во время посещения Японских островов. Сначала фрегат посетил Соединенные Штаты Америки, где великий князь пожелал принять участие в охоте на бизонов. Охоту для члена царской семьи организовали генерал Шеридан и всемирно известный охотник на бизонов Билл Буффало. После США путь «Светланы» лежал через Гавану, Рио-де-Жанейро, мыс Доброй Надежды, Сингапур, Гонконг. В Японии русские моряки посетили многие экзотические места, смогли насладиться видами Нагасаки, Иокогамы, Кобо, Хакодатэ, Эдо... Но, пожалуй, самым знаменательным стало посещение российского корабля японским императором. Следует отметить, что фрегат «Светлана» стал первым российским кораблем, на борту которого побывал император этой далекой юго-восточной страны. Коми матросы К.Пунегов и Е.Таскаев, присутствовавшие при этом, были едва ли не единственными жителями Зырянского края, кому удалось лицезреть такую важную особу из далекой страны. Во Владивостоке, куда корабль пришвартовался в апреле 1873 года, главная улица была названа Светлановской. Здесь же, в бухте Золотой Рог, великий князь распрощался с экипажем фрегата, предпочтя вернуться в Петербург через Сибирь. «Светлана» же, как говорится, по морям по волнам, взяла курс на Балтику. Крейсерское братство Для Корнила Пунегова плавание на «Светлане» было не единственным кругосветным путешествием. Он, пожалуй, единственный известный представитель коми народа, кто в XIX веке обогнул земной шар дважды. Второй поход начался для него в 1876 году на борту парусно-винтового клипера «Крейсер» под командованием капитан-лейтенанта К.Н.Назимова. Многолетнее кругосветное плавание было продиктовано сложной международной обстановкой. Россия при этом вынуждена была демонстрировать в разных частях мира свою морскую мощь, отправляя в походы эскадры военных кораблей. В одну из них и входил клипер «Крейсер», получивший приказ о переходе из Средиземного моря через Атлантику в порты США. В феврале 1877 года «Крейсер» прибыл в Нью-Йорк, где присоединился к русской эскадре. После ремонта машин в Филадельфии «Крейсер» получил приказ через Тихий океан достичь Сан-Франциско. При пересечении экватора команда корабля по морской традиции отметила праздник Нептуна, с «крещением» матросов-новичков в морской воде. Этого обряда Корнил Пунегов, «матерый морской волк», уже не удостоился. А вот три его земляка угостились соленой морской водой. На «Крейсере» уроженец коми деревни Чукачой (Богоявленская волость) Кесарь Камбалов прошел несколько ступенек послужной лестницы. Начинал матросом 2-й статьи, стал кочегаром 2-й статьи, получил повышение – кочегар 1-й статьи. Степан Муравьев из Ыба в кругосветное плавание отправился в звании марсового старшины, на корабле стал боцманматом, получив нашивку из желтой тесьмы за беспорочную службу, а позднее – серебряный шеврон за сверхсрочную службу. Сверхсрочная служба на флоте высоко ценилась и довольно высоко оплачивалась. Будучи на сверхсрочной, Степан Сидорович получал 84 рубля в год, немалые по тем временам деньги. Еще один член экипажа «Крейсера», уроженец Визинги Осип Пятков, был сначала кочегаром, затем переведен в машинисты по работе с паровым двигателем корабля. Почти все матросы из Коми края, участвовавшие в кругосветных экспедициях, были холостыми. Осип Иванович – редкое исключение из этого правила. До призыва на флот он успел жениться, оставив в Визинге жену Акулину и сына Александра, которым слал весточки. О.Пятков был одним из немногих служивых, кто был обучен грамоте. Возможно, это и позволило ему стать на корабле машинистом. Лишь в конце 1881 года моряк, увидевший своими глазами сказочные континенты, вернулся домой в Визингу. Встреча у японских берегов Города и страны, которые на «Крейсере» посетил О.Пятков, были действительно словно из сказки. После Сан-Франциско корабль побывал на Гавайских островах, стоял на рейде японского порта Иокогама. Отсюда вместе с корветом «Баян» клипер «Крейсер» совершил переход в порт Нагасаки. По пути русские моряки спасли японских рыбаков с терпящей бедствие джонки, а уже по прибытии в порт помогли потушить пожар на японском пароходе. В 1879 году корвет «Баян», также совершавший кругосветное путешествие, взял курс на Россию. На его борту тоже находились коми матросы. Десять лет к тому времени на флоте успел прослужить Лука Игнатов из Богоявленского погоста, кочегар 1-й статьи. На «Баяне» горнистом служил Алексей Костин из деревни Кобра Койгородской волости, а матрос 1-й статьи Филипп Надуткин был уроженцем деревни Лозым. Все трое имели нашивки за беспорочную службу. После возвращения «Баяна» в порт прописки три товарища были одновременно уволены в запас. «Крейсер» тем временем направился в Шанхай, оттуда – в Гонконг, затем на Филиппинские острова. Возвратившись в Японию, в Нагасаки, русские моряки отметили Пасху и день рождения императора Александра Второго. Монахи древнего монастыря на одном из островов архипелага устроили в честь русских празднество Солнца, обычно проводимое раз в году. Клипер на продолжении трех суток был окружен многочисленными донками – местные жители с нескрываемым любопытством рассматривали невиданный доселе огромный корабль. Весной 1879 года в порту Иокогамы моряки «Крейсера» увидели парусно-винтовой клипер «Джигит», прибывший из России и тоже совершавший кругосветное путешествие. На этом судне нес службу еще один уроженец Зырянского края, матрос 1-й статьи Степан Пименов из села Аныб. Клипер «Джигит» еще в течение почти двух лет проводил гидрографические исследования в бассейне Тихого океана, возвратившись в Кронштадт в сентябре 1881 года. Клипер «Крейсер» вернулся на родной рейд почти одновременно с ним – в августе того же года. Могли ли представить семеро уроженцев Коми края, несшие службу на Балтийском флоте, что встретиться и познакомиться им будет суждено за тридевять земель от родины – у берегов Японии. Стоит сказать, что спустя три года «Крейсер» вновь отправился в кругосветное плавание. И вновь на его борту был уроженец Коми края. Петр Паршуков из села Мыелдино начинал службу кочегаром 2-й статьи, а возвратился из длительного похода машинистом 1-й статьи. В этом путешествии вновь открытые у берегов Кореи бухты получили имена прославленных русских адмиралов – героев обороны Севастополя Корнилова, Нахимова, Истомина. А одна из бухт была названа в честь русского корабля – Крейсер. Наши люди на «Минине» Самым многочисленным представительство коми-зырян было в кругосветном путешествии на броненосном фрегате «Минин» в 1878-1881 годах под командованием капитана первого ранга П.Н.Назимова. В составе экипажа наших земляков на этот раз было аж шестеро. Иван Истомин, матрос 1-й статьи, родился в деревне Грезд Межадорской волости. Еще один матрос 1-й статьи – Михаил Першин – призывался из Визингской волости. Родом из деревни Покча Троицко-Печорской волости был кочегар 1-й статьи Дормидонт Растворов. Матрос 2-й статьи Егор Сажин из Чухлома во время кругосветного плавания был произведен в матросы 1-й статьи и удостоен звания комендора второго разряда. Родом из Чухлома и, возможно, даже родственником Егора Емельяновича был его однофамилец Павел Алексеевич Сажин, так же как и он во время плавания произведенный в матросы 1-й статьи. Призывавшийся из пригородной деревни Чит Захар Сидоров, как говорится, не мог уронить чести коми землячества на корабле, он, как и все, тоже дослужился до матроса 1-й статьи. «Минин» был одним из лучших кораблей своего класса. Установленная на нем паровая машина считалась лучшей в российском флоте. Отличные мореходные качества фрегат проявил в разных точках планеты: в Средиземном море, в Индийском, Тихом океанах, на Атлантике. После возвращения из плавания, в ноябре 1881 года, все шестеро наших земляков были уволены в запас и отправились домой. Их ждали отчий дом, крестьянские заботы и свадьбы. Все они, уже познавшие немало трудностей и увидевшие мир, были в расцвете лет и сил – никому из них еще не исполнилось и тридцати лет. На защиту рубежей Весьма скудные сведения остались от кругосветного плавания винтового клипера «Гайдамак» и клипера «Алмаз». В 1869 году вместе с корветом «Боярин» они вышли из Кронштадта, направившись вокруг Африки и берегов Австралии на Дальний Восток. Россия долгое время была вынуждена держать здесь эскадру военных кораблей. «Гайдамак» под командованием капитан-лейтенанта Колтовского курсировал от Корейского до Берингова проливов, посещая порты Японии. На его борту постоянно находились трое уроженцев Усть-Сысольского уезда: матрос 2-й статьи Прокопий Клыков, уроженец Усть-Сысольска, матрос 1-й статьи Дмитрий Кузнецов из деревни Ибпом Койгородской волости и квартирмейстер Семен Леканов из деревни Малоборисовская Кайтановской волости. Последний имел нашивку из желтой тесьмы за беспорочную службу и серебряный шеврон за сверхсрочную службу. В 1873-1880 гг. «Гайдамак» совершил второе кругосветное плавание. Этот поход был особенно трудным и опасным. В сложных климатических и метеоусловиях корабль проводил исследования берегов Охотского моря, через Берингов пролив выходил в Северный Ледовитый океан, осуществлял охрану российских границ в районе Анадыря, проводил гидрографические исследования, снова побывал в Японии. Во второй «кругосветке» в экипаже «Гайдамака» вновь были коми матросы: Михаил Попов из Усть-Кулома и Василий Растворов их деревни Покча Троицко-Печорской волости. Василий Ильич являлся комендором 1 разряда, а позже стал квартирмейстером. Ко времени призыва на флот он уже был женат, дома ждала его возвращения супруга Анна Максимовна. В 1869-1873 годах на борту клипера «Алмаз», совершавшего кругосветное путешествие, вновь образовалось своего рода коми землячество. Его членами стали матрос 1-й статьи Иван Латкин из Небдино, марсовый матрос Филипп Мишарин из Большелуга и кочегар 1-й статьи Софрон Старцев из деревни Осташинской Шиловской волости. Последнего дома ждали жена и четверо детей. «Разбойник» и другие Трое земляков – уроженцев Коми края – несли службу и на парусно-винтовом корвете «Аскольд», отправившемся в кругосветное плавание в октябре 1872 года. Пройдя через Атлантику до Буэнос-Айреса, затем через Магелланов пролив к западным берегам Южной Америки, обогнув Гавайские острова, корабль достиг японских берегов, где присоединился к русской тихоокеанской эскадре. Лишь в 1876 году «Аскольд» вернулся на Балтику. На родину возвратились и Осип Митюшев из Визингской волости, служивший на корвете кочегаром, его земляк Алексей Сажин, матрос 1-й статьи, а также комендор Корнил Полин родом из деревни Койтыбож. С борта океанского корабля увидел мир и Осип Смолев из деревни Якутинская, входившей в Ношульскую волость. В «кругосветку» матрос отправился в 1870 году на клипере «Всадник». Плавание длилось около шести лет. Лишь в 1879 году коми матрос был причислен в запас флота. Удалось найти сведения еще о двух уроженцах Коми края, которым довелось в XIX веке побывать в кругосветных плаваниях. На борту клипера «Разбойник» в 1878-1881 гг. обогнул землю уроженец Подъельской волости Федосий Каракчиев. Федосий Яковлевич был обучен грамоте, что позволило ему дослужиться до машиниста 1-й статьи. В начале плавания «Разбойник» посетил французский порт Брест, где на корабле установили боевую начинку – торпедное оборудование. После чего он взял курс на Дальний Восток. В 1886-1888 гг. в составе экипажа парусно-винтового клипера «Вестник» прошел вокруг света и уроженец Троицко-Печорска Степан Казаков. Пожалуй, это вся информация, которую удалось найти об участии наших земляков в походах вокруг света в далеком уже позапрошлом веке. Вполне вероятно, что живы потомки упомянутых в публикации коми матросов, которые могут дополнить их биографии сведениями о жизни и судьбе своих предков после возвращения на родину. Такие данные могли бы стать темой уже другой газетной статьи, тоже по-своему интересной. Леонид Кызъюров, сотрудник Национального архива РК. Экипаж клипера «Разбойник» за привычной работой. |