| Дым Отечества |

21 сентября 2013 года |

Крестный путь Германа Ряшенцева/ В биографии расстрелянного в годы гонений епископа остается все меньше белых пятен

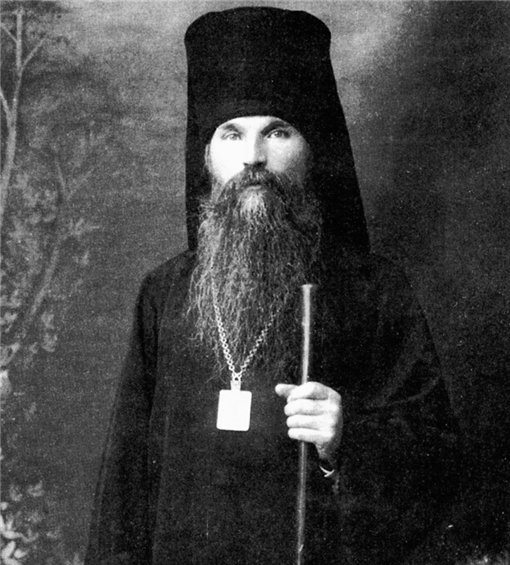

Епископ Герман во время первой ссылки.

Под занавес лета в Сыктывкаре уже много лет подряд организуются крестные ходы к поклонному кресту в местечке Нижний Чов. Не стал исключением и нынешний год. К памятному знаку, установленному на месте массовых расстрелов, вновь пришли горожане, чтобы почтить память жертв произвола – ни в чем не повинных людей. Как и по всей стране, апогеем карательных мер властей против своего народа в Коми республике стал 1937 год. Осенью того кровавого года в расстрельных списках, как никогда прежде, было много священнослужителей и верующих. Десятки из них последний приют нашли во рвах рядом с Нижним Човом. Вместе со многими представителями коми духовенства и ссыльными священниками в один из сентябрьских дней здесь оборвалась жизнь и Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского. Не так давно достоянием гласности стали обстоятельства ареста и последовавшего расстрела епископа, обвиненного в «организации и руководстве контрреволюционной группой церковников фашистского толка «Священная дружина». На основе документов по делу «Священной дружины», хранящихся в архиве УФСБ по Республике Коми, сделано несколько публикаций. Но если последние годы и месяцы жизни епископа прослежены более-менее детально, то его биография до ссылки в северный край зияла белыми пятнами. Восполнить этот пробел – проследить земной путь священнослужителей и мирян, причисленных к лику святых, – взялись в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. В нынешнем году издательским советом РПЦ к публикации была рекомендована очередная книга с жизнеописаниями новомучеников, подготовленная в Свято-Тихоновском университете, которая только что увидела свет. Одним из героев сборника с красноречивым названием «Таких рожает вера наша» стал епископ Герман (Ряшенцев). Авторы книжного очерка о владыке Германе рассказ о нем начинают с замечания, что имя этого священномученика историки РПЦ упоминают редко. Отчасти это объясняется тем, что на епископской кафедре он успел прослужить всего год с небольшим. Епископ не оставил богословских трудов, не сохранились и его проповеди. «Но его богатая дарованиями, глубокая личность замечательно выразилась в письмах. Этому уникальному документу, ставшему памятником исповеднической эпохи, суждено было дойти до наших дней» – с этого уточнения и начинается повествование. Будущий епископ, в миру Николай Степанович Ряшенцев, родился 10 ноября 1883 года в Тамбове, в семье купца второй гильдии Степана Григорьевича Ряшенцева. Из купеческой среды происходила и его мать Мария Федоровна, урожденная Затонская. Сразу же после крещения мальчик был вписан в тамбовский «купеческий список» и числился в нем вплоть до принятия монашеского сана. Из восьми братьев и сестер Николая шестеро получили высшее образование. После окончания классической гимназии студентом Казанской духовной академии становится и он. В его стенах в 1905 году Николай, в 21 год от роду, принимает монашеский постриг и новое имя: в честь святителя Германа Казанского его нарекают Германом. Уже в студенческие годы у отца Германа завязывается, пусть и косвенная, связь с Коми краем, где ему суждено провести в ссылке последние годы жизни. Его духовным наставником становится настоятель Седмиезерной пустыни под Казанью, схиархимандрит Гавриил (Зырянов). Хотя точных сведений, из какого уголка Коми края был родом этот почитаемый прихожанами и братией старец, отыскать пока не удалось, его фамилия говорит сама за себя. «Красотой своего служения он положительно умилял и удивлял всех, кто знал его, – писал о Гаврииле (Зырянове) его духовный сын архимандрит Симон (Холмогоров). – Действительно, редко можно встретить такое счастливое сочетание в одном человеке наружных и внутренних качеств». Архимандрит умер в 1915 году в Казани. И хотя его духовный сын Герман в это время находился на службе в неблизком Пскове, оставив все дела, он приехал на похороны и принял участие в отпевании своего духовного отца. Преподавателем в Псковскую духовную семинарию отец Герман был назначен в 1908 году, сразу после окончания академии со званием кандидата богословия. Работа инспектора семинарии в описываемое время была далеко не идиллической. Учебные заведения в России, даже действующие под эгидой и непосредственном управлении церкви, бурлили, учащиеся вытворяли поступки, о которых до этого никто не додумывался. Семинаристы в Пскове устраивали забастовки с пением «Марсельезы», выпивали, дебоширили, поджигали альма-матер. В обстановке, насыщенной «дыханием надвигающейся революционной бури», отцу Герману приходилось нести слово Божие, наставлять людей, проповедовать высокое, вечное. В начале 1910 года иеромонах Герман получает должность инспектора в Вифанскую семинарию возле Сергиева Посада. Повышение по службе ознаменовалось сближением со многими иерархами РПЦ, приезжавшими в Вифанию на богослужения. А уже два года спустя он становится ректором Вифанской семинарии и возводится в сан архимандрита. 24 мая 1913 года Сергиев Посад посетила царская семья, совершающая в связи с празднованием 300-летия дома Романовых паломническое путешествие. «Император и августейшие его дочери приложились к кресту и иконе, – описывал этот приезд современник. – Затем при пении хора певчих, под звон всех лаврских колоколов Его Величество с августейшими дочерьми последовали пешком от святых ворот к Троицкому собору, проходя между рядами иноков обители, за которыми шпалерами стояли студенты духовной академии, воспитанники Вифанской духовной семинарии и тысячи жителей Сергиева Посада». Обратная сторона этого благолепного торжества – разбитые стекла и измазанные чернилами стены в Вифанской семинарии. «Революционная буря» все чаще дает о себе знать и в самом сердце русского православия, в двух шагах от Троице-Сергиевой лавры. Но пока распорядок дня учебного заведения и обязанности его руководителя остаются прежними. Лишь после начала империалистической войны отца Германа командируют на несколько месяцев в действующую армию для «удовлетворения религиозных нужд воинских чинов». В конце лета 1917 года он возвращается к месту прежней службы. Племянница отца Германа позже вспоминала: «Помню кабинет владыки в Вифании. Много книжных шкафов. У противоположной стены, против окна, черный кожаный диван. Фисгармония – на другой стороне. Играл владыка не учась, по слуху. У него был хороший слух, хороший голос, и он пел за церковными службами». Приближающаяся «революционная буря» в сентябре 1918 года накрывает Вифанскую семинарию, ее закрывают. После чего бывший ректор перебирается в Москву, живет в Свято-Даниловом монастыре, где участвует в составлении акафиста преподобному Даниилу, великому князю московскому. Год спустя в жизни отца Германа происходит еще одно важное событие: патриарх Тихон в Свято-Даниловом монастыре рукополагает его в епископа Волоколамского, викария Московской епархии. «Говорил в речи, что ты вместе с получением епископства призываешься стоять у креста и даже быть на кресте. И как бы в подтверждение сих слов твое посвящение в архиереи совершается в день Креста... Прими жезл сей в знамение твоей новой духовной власти, и да будет он тебе укрепление на крестном пути твоем», – пророчески наставлял на интронизации епископа Германа патриарх Тихон. Вскоре после рукоположения епископ Герман отправляется к месту служения – в Иосифо-Волоколамский монастырь. И сразу же окунается в атмосферу злобы, уныния, доносов. Год спустя уездный исполком ВКП(б) направляет в Волоколамский райком резолюцию, в которой требует «перевести епископа Германа до полной победы трудящихся в концентрационный лагерь». Что и было исполнено. В начале 1921 года владыку упекли в Бутырскую тюрьму. Но уже вскоре под давлением «глубоко возмущенных происшедшим произволом народных масс Волоколамского района» епископа освободили. Однако на свободе он оставался недолго. Летом 1922 года его арестовали вновь, через год отправив в ссылку в Тобольский округ. Сначала в село Самарово (нынешний город Ханты-Мансийск), оставшийся срок епископ провел в Чучелинских Юртах. Летом 1925 года срок ссылки закончился, епископ возвратился в Москву. Но уже четыре месяца спустя последовал новый арест. На этот раз он проходил по сфабрикованному делу «Даниловский синод» вместе с архиереями, продолжавшими служить в Свято-Даниловом монастыре. Очередную трехлетнюю ссылку владыка Герман проводит в Каракалпакии. В 1928 году возвращается в Москву, где получает назначение во Вязники. Но на здешней епископской кафедре оставаться ему суждено всего четыре месяца. «У меня в этот день (день ангела) было очень тяжелое настроение, не рассеявшееся и теперь, – пишет он одной из духовных дочерей. – Это был день, когда я особенно остро почувствовал тяжесть священного омофора, особенно в обстановке здешнего захолустья и смелого оперирования не законами, а законов». Состряпать дело на церковника в те годы не составляло никакого труда. И хотя «епископ Герман держался очень осторожно, прямо почти не выступал, а если когда и говорил проповеди, то так, что к ним трудно придраться», повод все-таки нашелся. Зашедший в храм 18-летний извозчик-атеист позже «чистосердечно» объяснил «вину архиерея-мракобеса»: «Архиерей говорил проповедь, в которой резко выражался против советской власти. Что именно он говорил, я сейчас не могу припомнить, так как в церкви я был выпивши, но услышав, что он говорит против власти, я не вытерпел и громко сказал, что «вы, товарищ архиерей, советскую власть не задевайте...». Как я это выкрикнул, сейчас же ко мне подошли и вывели из церкви». Очередной судебный процесс над владыкой завершился приговором – три года лагерей. После Кемской пересылки епископ Герман попадает на Соловки. Двухмесячное пребывание в тифозном бараке... Вместе с таким же «отработанным материалом» переводят на материк. За три последующих года епископ меняет более 12 мест. В один из весенних дней 1932 года он совершает памятное перемещение из коми села Деревянск в деревню Вочь, описанное им в письме к духовной дочери: «В день памяти князя Даниила, то есть в день Герасима-грачевника, проделали сто километров по глубокому, часто по колено, снегу и в сильную метель, переходившую в буран, и 21 марта по старому стилю дошли до села Вочь. Совершенно неожиданно, как будто в ответ на чьи-то незримые, но горячие мольбы (странников и пришельцев здесь, кроме пятидесяти кабардинцев, до ста человек), позвали старичка монаха, здешнего батюшку, отдали ключи и коротко сказали: служи. С чтения 12 евангелий начались службы – услышали мы церковный звон, увидели святые огоньки, и не только слухом, но и устами своими и сердцем вознесли хвалу Его страстям, потом и радостному Воскресению. После восьми лет отсутствия в эти дни в храме (только первую Пасху в Сибири, да вот теперь десятую по счету встретил в церкви и с народом, хотя и не своими близкими) как бы по-новому переживал знакомые, а иные уже полузабытые песни и чтения. Когда мы со своим спутником и сожителем шли к святой заутрене, то меня поразила необычайная тишина вокруг. Тихо было в храме, не погасла ни одна свеча, когда шли вокруг церкви. Тихо как-то было на душе, когда в притворе как будто сошедший со старинной иконы старец окадил иконы и людей и ветхим голоском, но с большим внутренним подъемом запел: «Христос воскресе!» Внутри как будто кто-то говорит: «Затем и позвал, чтобы прославил и утешился». В Деревянске ничего этого не было». По сведениям сыктывкарского краеведа Анны Малыхиной, священником, отслужившим в храме глухого села Вочь светлую пасхальную заутреню, мог быть Емельян Никитич Касев, последний священнослужитель здешней церкви. Пройдет чуть меньше года, и судьба вновь сведет епископа Германа с коми духовенством. На этот раз его отправят в ссылку в Сыктывкар, а местом молитв и утешения ссыльного архиерея станет единственный не закрывавшийся в безбожные годы в Коми крае храм в местечке Кочпон. Служивший здесь священник Степан Ермолин и богомольный мирянин Павел Елькин станут «однодельцами» отца Германа, в один день – 15 сентября 1937 года – они встретят смерть и также будут прославлены в лике святых. Ну а из Вочи он отправляется в Москву, затем некоторое время живет в Арзамасе, где проводит совместные службы с епископом Арзамасским Серапионом (Шевалеевским), много и долго беседует с ним. Двое епископов одновременно подвергнутся очередному аресту, и для обоих последним уголком на жизненном пути станет Коми край. В сентябре 2001 года Синодальная комиссия по канонизации РПЦ причислила епископа Германа к лику святых мучеников. А недавно стало известно, что трупы священнослужителей, расстрелянных 15 сентября 1937 года, тентюковские жители выпросили у лагерной охраны и похоронили в отдельных могилах на старом Тентюковском кладбище. Чтобы не привлекать внимание, высокие надмогильные холмы долгие годы не были ничем увенчаны. И лишь недавно на этом «епископском погосте» установлен общий крест. Анна СИВКОВА. |