| Дым Отечества |

30 марта 2013 года |

Право на память/ Звание первооткрывателя воркутинского угля у Виктора Яковлевича Попова было отнято несправедливо

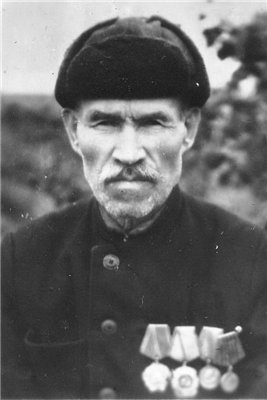

Виктор Яковлевич Попов.

Дом, построенный комбинатом "Воркутауголь" для В.Я.Попова в п.Сейда.

Первооткрыватель воркутинского угля в кругу геологов.

Обелиск на могиле В.Попова возле Сейды.

Участники школьной поисковой экспедиции возле поселка Сейда.

Как уже сообщалось в газете «Республика», в конце января в Сыктывкаре состоялся очередной большой сбор юных историков – участников краеведческого движения «Отечество – земля Коми». Как и в предыдущие годы, школьники из разных городов и районов республики на суд взрослого жюри представили разнообразные и интересные доклады. Теперь они прошли уже отбор и в Москве, где по традиции проходит заключительный этап конкурса исследовательских проектов учащихся «Отечество». На всероссийском очном туре конкурса в апреле-мае этого года Коми будут представлять почти двадцать работ, выбранных профессиональным московским жюри. Приложение «Дым Отечества» все эти годы является информационным спонсором детских исследовательских работ по краеведению и охотно предоставляет свои страницы для самых любопытных материалов. Сегодняшняя публикация сделана на основе исследования воркутинских школьников, которое прозвучало на секции «Историческое наследие Коми края», работавшей в рамках прошедшей конференции «Отечество – земля Коми». Пальма первенства Начало ХХ века в России ознаменовалось интенсивными поисками на северо-востоке Европы, в Большеземельской тундре, природного горючего ископаемого – каменного угля. Усилия исследователей-ученых и предпринимателей ознаменовались успехом. По реке Воркуте были обнаружены богатые залежи ценных коксующихся углей. Несколько поколений воркутинцев выросли с убеждением, что их первооткрывателем является местный житель В.Я.Попов. Однако позже пальма первенства этого открытия была полностью отдана геологу Г.А.Чернову. Почему так получилось? И кто он – Виктор Яковлевич Попов, в свое время носивший титул первооткрывателя печорского угля, а затем преданный остракизму и забвению? На след В.Я.Попова нас вывела небольшая заметка в городской газете «Заполярье» от 5 октября 1955 года. Тогдашний главный геолог комбината «Воркутауголь» Фердинанд Оттен рассказывал в ней о совещании геологов, посвященном 25-летию изучения Воркутинского угольного месторождения. Из публикации явствует, что на совещании чествовали двух «виновников» торжества – местного жителя Виктора Попова и геолога Георгия Чернова. Первый, как следует из заметки, в 1919 году случайно, на охоте, открыл угольное месторождение, а второй в 1930 году впервые описал выходы угольных пластов по реке Воркуте, тем самым положив начало изучению этого месторождения. Статья в городской газете завершалась недоуменным вопросом его автора: мол, почему воркутинцы мало знают о Попове, а его имя выпало из истории города? Более полувека спустя, вслед за Ф.Оттеном, мы тоже задались этими вопросами и попытались выяснить, какую роль в открытии угольного месторождения сыграл коми охотник Виктор Попов. Потомки Савватия Достоверно известно, что Виктор Яковлевич Попов родился в деревне Латаш Ижмо-Печорского края 1 мая 1881 года. Свой род он вел от Савватия, перебравшегося в верховья реки Ижмы с Вишеры. Здесь переселенец пустил глубокие корни. У одного из сыновей Савватия – Якова – родилось пятеро сыновей: Андрей, Иван, Виктор, Афанасий, Василий и две дочери – Марфида и Марина. Семью Поповых не обошли стороной грянувшие в 1917 году революционные события и разразившаяся затем Гражданская война. Родные братья оказались по разные стороны баррикад. Судьбу этой семьи в свое время подробно проследил известный коми писатель Яков Митрофанович Рочев, что нашло отражение и в его книге «Долгая зима в Абези». Предоставим слово писателю. «По всей Ижме хорошо знали брата Виттора – Латаш Ваня. Незадолго до революции он открыл лавочку в нашем селе, торговал бое-припасами, снабжая охотников. На моей памяти Латаш Вань ежегодно, как только устанавливалась зимняя дорога, целым караваном спускался вниз по Ижме, привозил жителям самое необходимое, а у них брал излишки – увозил дорогую пушнину и лучшее оленье сырье. Его приказчики обменивали беличью шкурку на карандаш: за один простой карандаш – беличью шкурку. Белок мы добывали недалеко за селом, а в школе писали кусочком свинца. Мы считали себя счастливыми, если удавалось разжиться настоящим карандашом. Но время дельцов кончилось, иначе бы Латаш Вань стал крупным купцом. Красные партизаны реквизировали у него целый амбар хлеба. Его младший брат Андрей, недавно вернувшийся с империалистической, тоже считался партизаном, но после конфискации хлеба у брата поссорился с товарищами по отряду, выдал их белогвардейцам. После гражданской по приговору советского государства его расстреляли». Судьбы братьев Поповых сложились трагически. Иван в 1935 году умер в тюрьме. Афанасий в Гражданскую войну примкнул к красным и погиб в одном из боев. Андрей, присоединившийся к белым, был расстрелян в 1921 году как участник расправы над красноармейцами в деревне Ошвор недалеко от Воркуты. Больше других повезло Василию. О его участии в Гражданской войне история, как говорится, умалчивает. Известно лишь, что он дожил до 92 лет, работал бакенщиком, вырастил шестерых детей. В поисках земли обетованной Особняком стоит судьба третьего по старшинству из братьев Поповых – Виктора. С раннего детства главным делом и страстью Виктора Попова была охота. Таежные путики ему пришлось оставить, лишь отбыв на армейскую службы. Он участвовал в Русско-японской войне, где за храбрость был награжден медалью. После возвращения домой, в 1909 году, женился на Евдокии Игоревне (к сожалению, девичью фамилию супруги В.Попова установить не удалось). В 1910 году в семье появился на свет первенец – сын Михаил. К 1916 году у Поповых уже подрастали четверо сыновей: кроме Михаила – Федот, Геронтий и Степан. В таком составе семья и решила предпринять переезд в неизведанные края за лучшей долей. В разных источниках мотивы переезда семьи В.Попова из деревни Латш объясняются по-разному. Вот как об этом в повести «Огни тундры» пишет коми писатель Василий Юхнин. «Дело было еще в девятнадцатом году. В верховьях Ижмы был голод. Люди ели пихтовую кору, пухли и умирали. Попов, коренной житель этих мест, решил бежать от страшного мора. Человек он был стреляный: в девятьсот четвертом воевал с японцами, дрался с врагом в германскую, солдатским шагом измерил и Европу, и Азию – не пропадет». Судя по канве художественного произведения, житель деревушки Латш долго раздумывал о «земле обетованной». Доходили слухи о хлебородных местах в Сибири. Но обремененного большой семьей охотника пугали огромные расстояния, которые пришлось бы преодолеть, прежде чем попасть в благоприятные места. Дело осложнялось тем, что в стране вовсю бушевала Гражданская война. Однако даже это не остановило от принятого решения. Виктор Попов построил плот с шалашом, погрузил на него семью, побросал пожитки и отчалил от берега. Самодельный плот долго плыл вниз по Ижме. Добравшись до Печоры, семья Поповых пересела на пароход. Можно было ожидать, что их путь проляжет дальше, к морю, но они поплыли к реке Усе. Существует предположение, что с Усы Попов хотел перемахнуть через Полярный Урал в Сибирь. Но в дороге переменил это решение. Из разговоров с попутчиками он узнал, что на Усе обосновался охотник по имени Тит, тоже когда-то пожелавший пешком через горы уйти в Сибирь. Но из затеи ничего не вышло, пришлось ему строить избушку и прожить в ней до самой смерти. Правда, Виктор Попов все же предпринял попытку очутиться по ту сторону Урала. Поднимаясь на веслах по Усе, он увидел оленьи стада, причалил к берегу и попытался договориться с кочевниками, чтобы они взяли в свои упряжки его семью, «закинули» за «камень». Но один из оленеводов, глядя на детишек просителя мал мала меньше, глубокомысленно изрек: «Неокрепший выводок своего гнезда не покидает, такую ораву никто на свои нарты не посадит. Иди-ка ты, браток, в Титову избушку да вырасти их». Ничего не оставалось, как согласиться с этим напутствием. Вскоре рядом с Титовой избой вырос новый рубленый дом. В семье Поповых здесь родились сыновья Кузьма и Никандрий, дочери Анастасия и Клавдия. В Титовом гнездовье За подробностями уклада жизни выходца с Ижмы на новом месте вновь обратимся к роману В.Юхнина «Огни тундры». «...Почуяв приближение чужого человека, дружно залаяли полдюжины ездовых и охотничьих собак. Те, что не были на привязи, понеслись прямо на старика. К счастью, вовремя выбежали на двор несколько рослых стройных молодцев и усмирили собак. Это были те самые дети, которым отказали в помощи оленеводы в девятнадцатом году. Час был ранний, и Виктор Попов еще не ушел из дому. Это был среднего роста, жилистый и, по всему видно, степенный мужик лет пятидесяти или чуть старше. Он предложил гостю снять малицу, а сам сел на хозяйское место за столом и начал набивку патронов, то, чем и занимался до прихода гостя. Против топившейся русской печи, у окна, пожилая женщина и девочка, сидя на скамье, потрошили свежую рыбу. Они рассматривали какую-то книгу и разговаривали полушепотом. Во всем доме чувствовалась строгая и в то же время привычная сдержанность». Еще один пример, характеризующий Попова-семьянина, содержится в упоминавшейся уже книге Я.Рочева «Долгая зима в Абези». «Как-то, возвращаясь домой, я увидел у крыльца легонькие нарты, а возле них отдыхающих крупных собак. «Какие-то гости», – подумал я и зашел домой. За чаем вместе с хозяевами сидел здоровенный мужчина средних лет с длинными светло-рыжими усами, а рядом – мальчик-крепыш. Хозяева уже рассказали обо мне, гость встал первым, протянул руки: «Савва Як Виттор. Нового ученика привез, Митропанович. Кузьма, встань, познакомься с учителем». Мальчик встал и бойко протянул мне руку, он мне сразу понравился. «Чудеса, – споро работая, удивлялся хозяин дома. – Этакого сопляка за двести верст специально привез учиться. Виттор не дурак, – сказал Алексей. – Попутно присматривается, где больше пушнины добыть можно...» Обосновавшись в деревушке Тит, Виктор Попов предавался знакомому с детства занятию – охоте. Ходил на зверя, промышлял дичь. Его угодья простирались за десятки, сотни километров от нового гнездовья. Промысел и привел его на реку Воркуту. Горючий камень

и вокруг него В увидевшей свет в середине 60-х годов в Сыктывкаре книге Н.Ушпик «Воркута» подробно воссоздано, как охотнику улыбнулась удача найти «горючий камень». «Виктор Яковлевич вместе со своим старшим сыном Михаилом отправились охотиться на реку Воркуту... Страх перед голодной зимой гнал охотника все выше и выше по Воркуте. В одном месте привалила большая удача. За несколько часов они сбили полторы сотни гусей. Обработали их, засолили, сложили в бочку и нагрузили в лодку. Вес оказался порядочным, а дорога предстояла дальняя. Перед ней следовало отдохнуть. Развели костер, поужинали, попили чаю. Ночь была прохладной. Виктор Яковлевич пошел по берегу искать сучья, чтобы поддержать костер. В одном месте берег ссыпался, и изумленный охотник увидел черный камень, точно такой, какой видел на железнодорожных станциях, когда поезд вез его служить царю. Виктор Яковлевич взял несколько кусков диковинного камня и бросил в костер. Камень покраснел и загорелся. Сомнения рассеялись – это был каменный уголь. В этот раз охотник не взял с собой черный камень, лодка была слишком перегружена. Только спустя два года Виктор Яковлевич снова пришел в эти места, взял пробу и отправил ее через служащего Петруньского сельсовета В.А.Бабакова в Москву лично Владимиру Ильичу Ленину. В том же 1921 году из Москвы было получено сообщение, что образец воркутинского угля получен». Здесь необходимо оговориться. В ответах на официальные запросы Г.А.Чернова и Воркутинского межрайонного краеведческого музея из Москвы факт получения посылки с образцами угля не подтвердился. Однако это не означает, что ее не было. Об этом свидетельствуют и другие источники. Так, известные воркутинские геологи Г.Ярославцев и Л.Блохин подтверждали факт отправки Поповым в Петруньский сельсовет образцов угля, собранных им во время охоты. В своем отчете геологи по этому поводу добавляли: «Результаты этой посылки Попову остались неизвестны. Председатель Петруньского сельсовета, встретив ехавшего на реку Косью профессора А.А.Чернова (отца Г.А.Чернова. – Авт.), сообщил ему о находке углей на Воркуте». Профессор Т.Н.Пономарев в своем отчете за 1935 год также подтверждал, что «первые сведения о Воркутинском месторождении были получены в 1919 году от местного жителя гражданина В.Я.Попова, представившего в Петруньский сельсовет образцы угля с указанием мест выходов угольных пластов. Имеется и еще один любопытный документ, подтверждающий то, что уголь на Воркуте первым обнаружил В.Попов. Это ответ на письмо жителей деревни Аранец Кожвинского района А.В.Попова, Н.И.Пыстина и Н.В.Шахтарова. Именно они и были проводниками экспедиции Г.А.Чернова, поднимавшегося в 1930 году вверх по Воркуте. Подробности письма жителей Аранца, адресованного на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Ворошилова, нам не известны. Но из сохранившегося ответа нетрудно понять, что адресаты интересовались причитающейся им за помощь в открытии Воркутинского месторождения премией. Шансы на получение награды жителям деревни Аранец разъяснил исполняющий обязанности управляющего трестом «Главуглегеология» Министерства угольной промышленности Голубев. «В фондах треста «Печора-углегеология» имеются архивные материалы по вопросу об открытии угля на р.Воркуте, – сообщает он. – В частности, имеется записка первого руководителя разведочных работ на Воркуте за период с 1931 по 1935 г. геолога П.И.Полевого «К истории Воркутинского месторождения каменного угля». В данной записке говорится: «В 1919 году В.Я.Попов поселился в селении Тит, избрав своим районом охоты реку Воркуту. В 86 км от устья реки Воркуты он на берегу встретил выходы каменного угля. Раздумывая о том, что на Воркуте лежит втуне столько угля, и это в то время, когда страна нуждается в топливе, Попов собрал образцы угля и направил их в Петруньский сельсовет для дальнейшей отправки в Москву». Одним словом, высокопоставленный московский чиновник подтвердил уже устоявшийся к тому времени приоритет В.Попова как первооткрывателя воркутинского угля. В архивах отыскалось и еще одно подтверждение этого. Оказывается, фактом открытия коми охотником «черного камня» в Заполярье в свое время озаботился и Коми обком партии. Для расследования этого вопроса второй секретарь обкома Игнатов был даже снаряжен в специальную командировку в село Петрунь, где в архиве сельсовета нашел акт о сдаче образцов угля с реки Воркуты В.Поповым в 1921 году. В 30-е годы значение сделанной В.Поповым находки еще подчеркивал и Г.А.Чернов, первым из геологов описавший угленосный берег Воркуты и сделавший оценку запасов Печорского угольного месторождения. Так, на одном из совещаний, проводившихся в те годы, он «подтвердил заявку жителя деревни Тит охотника В.Я.Попова о наличии высококачественных углей». Но спустя время именитый геолог от своих слов открестился напрочь. Две стороны медали В 30-е годы имя коми охотника В.Попова в республике было на слуху, он стал героем художественных произведений, был облагодетельствован наградами. В 1941 году Виктор Яковлевич получил первую почетную грамоту. В 1943 году его фамилия значилась среди большой группы строителей Северо-Печорской железной дороги, награжденных по указу Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями. За «освоение Печорского угольного бассейна» Попов был отмечен орденом Красного Знамени. В конце 1945 года грудь колхозника из Заполярья украсила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А в 1947 году, как первооткрыватель Воркутинского месторождения, он был награжден орденом Ленина. Но это, так сказать, парадная сторона жизни нашего героя. Между тем он продолжал скромно трудиться и заниматься привычным делом – охотой, каждый год сдавая государству тонны пушнины. Виктор Яковлевич рано овдовел, его жена умерла еще в начале 30-х годов. Попов жил вдовцом, вырастил детей, а потом и внуков. После начала Великой Отечественной войны пятеро его сыновей ушли на фронт. Уцелел лишь Кузьма, тот самый любознательный мальчишка, которого отец привез учиться за 200 километров от родного дома – в село Абезь. Михаил Попов погиб в 1942 году, у него осталось пятеро детей, поднимать которых помогал дед. В 1943 году сложил голову Федот, оставив на руках жены четверых детей. А первым на поле брани, еще в 1939 году, в советско-финскую войну, погиб Степан, у которого тоже уже были дети. Осталось невыясненным, в каком году погиб Геронтий – отец четверых детей. Всего у Виктора Яковлевича Попова было 29 внуков. После войны Виктор Попов жил также напряженно, энергично, как и во все годы перед этим. Дважды становился участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В 1955 году на ней он был удостоен малой серебряной медали, а в 1956 году – медали за «успехи в социалистическом сельском хозяйстве». В 1959 году В.Я.Попову было выдано удостоверение за номером один к знаку «25 лет Печорскому угольному бассейну». На правом берегу Воркуты, напротив здания геологоразведочной экспедиции, была установлена стела, посвященная открытию Воркутинского угольного месторождения. Надпись на ней гласила: «В 1919 году сын коми народа охотник Попов Виктор Яковлевич нашел здесь каменный уголь». В августе 1949 года вышел приказ начальника комбината «Воркутауголь» Кухтикова об «изготовлении проекта жилого одноквартирного дома» для В.Я.Попова и изыскании для этого 20 тысяч рублей. Дом по согласованию с Виктором Яковлевичем был построен в поселке Сейда, где до конца своей жизни он и проживал. Занимаясь поиском информации о В.Я.Попове, мы познакомились с его внучкой Любовью Кузьминичной Поповой. Она родилась и выросла как раз в том самом доме, построенном комбинатом «Воркута-

уголь» для ее деда в Сейде. По ее рассказам, Виктор Яковлевич до самой кончины не мог усидеть без дела, до последних дней ходил на охоту, на промысле же и умер. Внуки не чаяли в нем души, для каждого он находил доброе слово. За советом и помощью шли к нему и соседи. Любовь Кузьминична очень дорожит историей своей семьи, у нее сосредоточен большой родовой архив. Умер Виктор Яковлевич 30 января 1961 года на 82-м году жизни. Похоронили его на Северном кладбище железнодорожной станции Сейда. После кончины родные передали в воркутинский музей большую коллекцию его личных вещей, документов, наград, здесь была открыта экспозиция о первооткрывателе природных богатств северного края. В это время имя В.Я.Попова носила и одна из центральных улиц Воркуты, кроме того, улицы, носящие его имя, были и в двух прилегающих к городу поселках – в Комсомольском и Сейде. Лицом к правде Но уже вскоре после кончины Виктора Яковлевича началось планомерное уничтожение памяти о нем, как о человеке, первым нашедшем на Воркуте уголь. От памяти о первооткрывателе открестились власти республики и «заполярной кочегарки», некоторые писатели, на протяжении 30 лет прославлявшие его на страницах своих произведений. В Воркуте улицу Попова переименовали в улицу Мира, сорвали доску со стелы с упоминанием вклада Виктора Яковлевича в освоение Заполярья, поместив вместо нее табличку со словами М.В.Ломоносова: «Металлы и минералы сами на двор не придут, требуют рук и глаз к своему прииску». Дошли до того, что поднимали вопрос о лишении Попова высоких наград. Но вмешались внуки, писатель Лев Смоленцев, общими усилиями не дали свершиться несправедливости. Наше поколение – воркутинцы ХХ и начала XXI века – уже совсем не знают, кто такой Виктор Яковлевич Попов. Ведь его находка воркутинского угля сейчас называется легендой, что сродни сказке. За время поиска нам удалось найти немало свидетельств и документов того, что открытие Виктором Яковлевичем воркутинского угля – никакой не вымысел, а реальность, увы, сильно поколебленная людьми, а поэтому запамятованная, забытая. Ничуть не умаляя заслуг отца и сына геологов Черновых, все-таки право носить имя первооткрывателя Воркутинского угольного месторождения принадлежит Виктору Яковлевичу Попову. Для того чтобы справедливость восторжествовала, нынешнему руководству Воркуты необходимо повернуться лицом к исторической правде, вновь назвать его именем одну из городских улиц, воссоздать экспозицию в городском краеведческом музее. А мы на основе проведенных экспедиций и собранных в них материалов будем создавать выставку в нашем школьном музее. Валентин КОЛЕСНИК,

Карина КОРИНЬ, учащиеся 8 класса школы № 14 г.Воркуты. Научный руководитель – руководитель городского центра развития туризма «Дилижанс» Ирина ВИТМАН. |