| Дым Отечества |

30 марта 2013 года |

Путешествие за два моря/ Детские испытания для Марии Петровой остались самыми памятными на всю жизнь

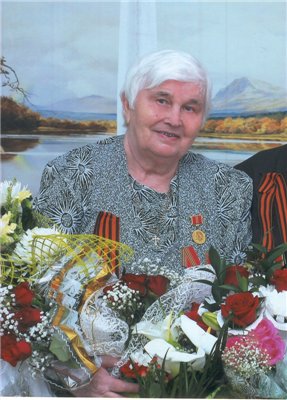

Мария Семеновна Петрова.

Ольга Степановна и Семен Дмитриевич Бозовы с сыном Петей, п.Индига. Конец 30-х годов.

Дети войны... Это словосочетание все чаще появляется в последнее время на страницах печати, звучит с телеэкранов. Поколение наших соотечественников, чей самый юный, нежный возраст был омрачен, опален войной, увы, тоже уже уходит из жизни. Поэтому так важно, необходимо записать свидетельства людей, память которых сберегла неповторимые оттенки, окрашенные непосредственным, детским восприятием жизни в военную пору. Своя, не похожая ни на чью другую война все еще продолжает стоять и перед глазами сыктывкарки Марии Семеновны Петровой. И родилась, и выросла, и всю свою долгую жизнь я прожила в Коми республике. Война, слава богу, миновала наш северный край. Но возвращаясь мысленно назад, в свое детство, я всегда начинаю отчетливо слышать гул немецкого самолета. Вижу, как далекая черная точка на небе разрастается, приближаясь. Увидеть, как из его чрева сыплются на людей бомбы, мне не дают, заставляют схорониться. Но уши закладывает от грохота, разрывов, команд, криков... «Если есть ад, то он именно здесь, в этом пекле, где очутилась и я», – вертится в голове, пока наконец не воцаряется спасительная тишина. Чтобы рассказать, когда, где и каким образом я оказалась под фашистской бомбежкой, придется вспомнить и всю мою жизнь. Моя родина – удорское село Важгорт. Предки и по отцу, и по матери – Бозовы и Южины – были до революции в Удорском крае самыми обеспеченными, предприимчивыми людьми. Рассказывали, что во многом благодаря купцам Бозовым в Важгорте стала проводиться знаменитая на весь север Крещенская ярмарка. Братья Бозовы имели крепкие, просторные двухэтажные дома. Не уступал им и южинский дом, который стоял в соседней деревне Выльгорт. В дедовой хоромине в Выльгорте мне в детстве еще довелось бывать. Больше всего в ней меня поражали красивые разноцветные стекла в окнах. Уже много позже узнала, что они называются витражи. Вот как жили на Удоре до революции! А после этого все пошло прахом. Ополчилась власть на зажиточных, справных людей, стала от них разными способами избавляться. Но те головы под удар подставлять не торопились, а пытались скрыться. Бежали куда глаза глядят. Из Важгорта от беды подальше

уехали многие наши родственники, а также мои родители Ольга Степановна и Семен Дмитриевич Бозовы. Потом только узнала, что отец до неблизкого города Мезени отправился на самодельном плоту и сумел добраться до цели. Себя помню в добротном доме деда Дмитрия Михайловича. Маму мне заменяет бабушка Александра Григорьевна. А куда подевались родители – об этом ни спрашивать, ни знать мне, еще крохе, не полагается. В доме хорошо, тепло, сытно, дед с каждой охоты или рыбалки возвращается с полным лузаном дичи и рыбы, в подвале теснятся заполненные до краев бочки с запасами. Я в школе учусь, в свободное время носимся со сверстниками по селу, играем. Но нет-нет да и защемит где-то внутри сердечко, что ли. К маме с папой хочу. К тому времени уже знала, что они очень далеко, на севере. А жить дома, вместе со мной им опасно. Ведь нас раскулачили. Описали все домашнее имущество: перины, диваны, шкафы, одежду, а потом все добро на торги выставили. Но мудрая бабушка, предвидя неизбежную экспроприацию, раздала соседям деньги, чтобы те выкупили и вернули нам обратно домашний скарб. Так они и сделали. Только корову из «большевистского плена» вызволить не смогла, увезли ее куда-то. Окончание школы-семилетки совпало с войной. Уроки сократили, вместо них на колхозных полях и грядках стали пропадать. Вдруг меня вызывают в сельсовет. А там заявляют, что отправляют по разнарядке в школу ФЗО в Микунь учиться на стрелочницу. Я говорю, что хочу на медика выучиться. Но разве будет кто с твоим желанием считаться, время-то военное. Отвела от меня «стрелку» будущей стрелочницы бабушка. До войны с моими родителями уже письменная связь была налажена. После объявления войны мы узнали, что отца из заполярного поселка Индига забрали на фронт. «Не имеете права судьбой дочери фронтовика по-своему усмотрению распоряжаться, – урезонила бабушка сельсоветовских. – У девочки мать есть. Пусть она и решает, какую профессию ей выбрать». И начала снаряжать меня в путешествие за два моря. Будь взрослой, я бы не на шутку перепугалась от предстоящей дальней дороги по морям, по волнам. Но детским разумом я тогда понятия не имела о трудностях, которые меня ожидают. Больше всего в жизни я хотела увидеть маму. И вот наконец предстоит наша встреча. Проводить меня до Архангельска взялась сердобольная женщина Вера Ивановна. Сели в лодку, отчалили от берега родного Важгорта. И поплыли вниз по Вашке, туда, где она соединяется с Мезенью. Лодка весельная, гребем сами. Мыслимо ли нынешним 13-летним девчушкам в течение долгих часов укрощать волны, прокладывая путь себе? Но наше неизбалованное поколение превозмогало и не такое. Я уже сбилась со счета, сколько дней и ночей мы приближаемся к цели, почти за 200 верст перемахнули. В селе Лешуконское остановились у маминого брата. Дали телеграмму в Индигу. Я назубок выучила место, где она жила: Северный край, Канино-Тиманский район, поселок Индига. Повторяла про себя эти слова, как заклинание, чтобы не «проскочить» конечный пункт своего следования. Из Лешуконского переехали в город Мезень, в устье Белого моря. А из Мезени переплыли в Архангельск. Отсюда до Индиги мне предстояло добираться одной. Капитан неохотно согласился взять на борт девочку. Кое-как договорились. Он предупредил, чтобы не высовывалась из трюма без надобности. Мол, дорога небезопасная, бывает, что и бомбят. Трюмы пассажирского корабля забиты народом. Все – высланные из разных мест, всех везут еще дальше, на север. В моем фибровом чемоданчике уложены гостинцы маме и брату с сестренкой, которых я еще ни разу не видела: сушеная рыба, грибы, ягоды... Дорога дальняя, голодная, но мне даже на ум не приходит сжевать что-то из деревенских припасов. Ведь это предназначено маме. Берегу свой чемоданчик пуще глаза, довольствуясь моченными в воде сухарями. Волны Баренцева моря бьются о борт. Заметила, что команда корабля после выхода в море стала суровее, сосредоточеннее. Вдруг ко мне приходит капитан и говорит: «Маша, ты девочка уже большая, разумная. В команде – недокомплект, на дежурство ставить некого. Тебя поднимут на борт, сядь на корме и зорко следи, не появятся ли по нашему курсу фашистские самолеты. Если увидишь, говори в рупор: «Товарищ капитан, вижу или слышу самолет». Из трюма наверх меня подняли в большой такелажной сетке. И стала я членом команды судна. Сначала все было спокойно. Но вот разглядела я приближающуюся по небу точку. Тут же подбежала к громкоговорителю и говорю: «Товарищ капитан, вижу самолет». На корабле все сразу задвигались, забегали, объявили сигнал тревоги. Меня вновь в огромной сетке спустили в трюм. В этом железном «логове» я и пережила самые страшные мгновения своей жизни. Фашистский истребитель, по всему видать, хотел потопить особо не вооруженное пассажирское судно. Но орудия, установленные на нем, все же не дали метнуть бомбы в цель. Кругом все ухало, ревело... Светопреставление растянулось почти на два часа. А я, девчонка-невеличка, после отлета стервятника получила благодарность от капитана. Уцелевший корабль пробивался дальше. На палубе объявлялись названия никогда не слышанных мною прежде населенных пунктов. Корабль бросал якорь, с берега к нему подплывали ботики, на них выгружали мешки и ящики, и снова вперед. Наконец слышу: следующий пункт – Индига. Сердце затрепетало. Но что это такое? К судну подходят ботик за ботиком, а мамы нигде нет. И когда меня уже охватило отчаяние, с последнего суденышка, приплывшего за грузом с берега, протянула руки мама. Наконец-то я с мамой. С горки бегут навстречу младшие брат с сестрой – Геня и Галя. Идем вместе домой. Мама с детьми живет в крохотной комнатушке в деревянной коммуналке, забитой людьми. Здесь тоже царит голод. Даже радость от долгожданной встречи отметить нечем: в маминых сусеках – ни крошки хлеба. Я открываю свой чемоданчик и выкладываю на стол деревенские гостинцы. В нашем доме воцаряется маленький праздник. Около полутора лет я оставалась в Индиге. Мама день-деньской пропадала на работе, на консервном заводе. А я, чем могла, помогала ей по дому. Мы все с нестерпением ждали окончания войны и возвращения с фронта папы. Чтобы затем вместе вернуться с этой стылой земли в теплую, родную, обжитую Удору. Война закончилась. Мы, как и все жители заполярного поселка, встречали причаливающие к нашему берегу суда, надеясь увидеть среди прибывших папу. А вместо встречи как обухом ударила по голове припозднившаяся похоронка. Вслед за скорбным известием мы тронулись в обратный путь. Точно так же, как я добиралась сюда. Пароходом доехали до Архангельска, где мама продала на базаре все свои вещи, чтобы запастись едой на вторую половину пути. Последние десятки километров опять гребли на лодке, поднимаясь по извилистой Вашке. В августе 1945 года нас вновь встретил и приветил наш просторный, светлый важгортский дом. А желание стать медиком все-таки сбылось. В первый же послевоенный год я пошла в Сыктывкар поступать в фельдшерско-акушерскую школу. Не оговорилась, сказав, что пошла. Ни дорог, ни транспорта в то время на Удоре не было. Сначала шли пешком до села Буткан. А оттуда по длинному лесному тракту добирались до поселка Шежам в Усть-Вымском районе, рядом с Айкино. Тракт вел по вековым лесам, болотам. Для ночлега путников предназначались черные избы – кушники. Весь свой скарб несли в котомках за плечами. В школу, готовящую медиков, я без труда поступила и проучилась в ней три года. И ежегодно из Айкино и до него три сотни верст перемахивала пешком. Так велико было желание выучиться, стать полезной людям. Трудовая жизнь на Удоре же и началась, работала в селе Ертом, в деревне Чирки, в родном Важгорте. Вышла замуж за односельчанина Семена Алексеевича Петрова, участника войны. Несколько лет назад мы с ним золотую свадьбу отпраздновали. Как ниточка за иголочкой, всюду следовала за мужем, куда получал направление работать он, туда отправлялась и я. Трудились в селе Гам Усть-Вымского района, в сыктывкарском поселке Седкыркещ... Потом свили гнездо в Сыктывкаре. Около 40 лет мой медицинский стаж. Окидывая мысленным взором прожитую жизнь, говорю себе: слава богу, все удалось, сложилось, перетерпелось. Пришлось преодолеть немало испытаний, утрат, разлук. И все же те, которыми отмечено мое детство, глубже, отчетливее всего запали в память. Рассказывая об этом путешествии, всегда добавляю, что я один день была на войне, сполна почувствовав ее страшную силу. Записала Анна СИВКОВА. |