| Дым Отечества |

23 февраля 2013 года |

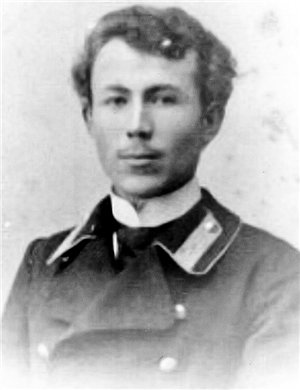

Жил-был художник один.../ Михаил Покровский за свои 28 лет успел создать живописную галерею и спасти уникальный архив

М.Покровский "Улица зырянского города".

На протяжении веков и десятилетий Усть-Сысольск оставался единственным городом обширного Коми края, его центром, своеобразным средоточием культурной и общественной жизни. Небольшая «зырянская селитьба», застроенная добротными деревянными домами и величественными каменными храмами, почти до середины ХХ столетия сохраняла и близкий к первоначальному облик, и лица необщее выраженье. Но затем набирающая обороты урбанизация нивелировала его, старый Усть-Сысольск уступил место многоэтажному Сыктывкару. И лишь в памяти коренных горожан и старожилов он продолжает жить другим, совсем непривычным для большинства наших современников: деревянным, уютным, одноэтажным. Откликаясь на многочисленные пожелания наших читателей, мы решили оглянуться назад и попытаться представить, показать со страниц газетного приложения старый Сыктывкар – Усть-Сысольск. Рассказать не только историю памятных многим знатных домов, но и вспомнить имена по-своему примечательных людей с негромкой судьбой и биографией. От наших читателей, как и всегда, мы ждем наводок, подсказок, писем, фотографий. Летом 1924 года в Усть-Сысольск из села Серегово прибыл груз, который сопровождал учитель рисования Кылтовского детского городка Михаил Покровский. Он доставил со склада сереговского монастыря архивные документы. Сереговским монастырем в просторечии именовался в ту пору Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь, основанный в начале 1890-х годов по ходатайству и на средства архангельского купца первой гильдии Афанасия Васильевича Булычёва. Он же был владельцем Сереговского солеваренного завода. Михаил Евгеньевич Покровский не числился в списках Общества краеведов Коми области, но, очевидно, каким-то образом был причастен к краеведческой работе. Благодаря ему не пропали уникальные архивы, которые не потеряли своей ценности и в наши дни. Кто этот человек, сохранивший солидный пласт исторического наследия Коми края? СЫН священника Слободской церкви, находившейся в двух десятках верст от Усть-Сысольска, Евгения Ивановича Покровского и Анны Васильевны Оплесниной родился 12 сентября 1897 года. Михаил Покровский рано лишился родителей. В 1907 году не стало Анны Васильевны, а через три года ушел в мир иной отец. Михаил воспитывался в семье родственников по отцовской линии. После смерти брата Елена Ивановна Покровская приобрела в Усть-Сысольске, на улице Покровской, небольшой одноэтажный дом, расположенный рядом с усадьбой Е.А.Казариновой. Здесь какое-то время жил и Михаил Покровский. Вдова священника сумела выучить сына Ивана и племянника Михаила, которые получили неплохое по тем временам образование. Сыновья священнослужителей в то время могли после окончания духовного училища продолжить учебу в Вологодской духовной семинарии. Видимо, в Вологде Михаил и занялся фотографированием. Весной 1912 года в открытке, адресованной двоюродному брату Ивану в Усть-Сысольск, он сообщал, что на Пасху был в Зеленце, где много фотографировал. В 1915 году он успешно окончил учебу в духовной семинарии. Вместе с ним прошли полный курс обучения и другие его земляки: Модест Вишерский, Александр Ростиславин, Александр Образцов, Павел Покровский. Михаил Покровский продолжил учебу в Пензе и Москве. Выпускник знаменитого Строгановского художественно-промышленного училища, вернувшись на родину, стал работать учителем рисования сначала в Визинге, а затем в Кылтово. Оттуда же после революции он и доставил оставшийся бесхозным уникальный архив. ДОСТАВЛЕННАЯ в Усть-Сысольск коллекция документов была передана в Коми областной музей. Его сотрудники, разобрав и систематизировав ее, составили полную опись. Всего архив насчитывал пятьдесят восемь папок с подлинными документами объемом 710 листов. Документы хранили историю Сереговского солеваренного завода, имена его хозяев, владельцев лесных и земельных угодий, расположенных в окрестностях села, переписку и гильдейские свидетельства последнего владельца завода купца А.В.Булычёва

(в 1900 г. завод был подарен им дочери А.А.Беляевской). Необычайную ценность имели копии жалованных грамот царя Алексея Михайловича на владение соляным промыслом и земельными угодьями. (Царь Алексей, как известно, стал вторым из царствующих особ рода Романовых, вступил на престол в 1645 году.) Промысел был приобретен братьями Григорием и Данилом Григорьевичами Панкратьевыми у вдовы Севастьяна Опарина в 1637 году, в годы правления первого российского императора Михаила Романова (1613-1645 гг.). Эти документы подтверждают: история солеваренного промысла в Коми насчитывает 375 лет! НАРЯДУ с областным музеем выявлением и приобретением архивных документов, книг, газет и журналов активно занимался в те годы и областной архив. Архивы волостных, городских и земских управ до 20-х годов хранились на местах. Многое было утрачено во время пожаров, часть документов была вывезена в качестве макулатуры на бумагоделательную фабрику Сумкина в город Лальск. Заведующий областным архивом А.А.Цембер возложил на себя груз сложной и ответственной работы по созданию хранилища документов, исторической и клерикальной литературы, а также живописных работ с портретами царствующих особ Российской империи. Осенью 1926 года Коми областной отдел народного образования принял решение о передаче части документальных коллекций из фондов музея в архив. В числе первых, предназначенных для изъятия из музея, стала коллекция сереговского монастыря, привезенная из Кылтово М.Покровским. Но по какой-то причине две папки с документами остались в музее. Некоторые из них сегодня представлены в экспозиции отдела истории Национального музея Республики Коми. К сожалению, посетителям редко рассказывают о том, как эти документы оказались в музее. Хотя повод для этого есть. Национальный музей является единственным обладателем четырех станковых живописных произведений Михаила Евгеньевича Покровского. Согласно учетным записям музея картины Покровского поступили в Коми областной музей в 1928 году вместе с большой коллекцией Государственного музейного фонда, доставленной в Усть-Сысольск доверенным лицом Общества изучения Коми края Д.Т. Яновичем. Работы Покровского какое-то время находились в городе Вятке, очевидно, на какой-то выставке, а уже оттуда были доставлены Яновичем для коми музея. В общем списке были указаны семь произведений Михаила Покровского: «Речка», «Весенний пейзаж с домиком», «Зимний пейзаж с двумя хижинами и лошадью у колодца», «Весенний пейзаж с хижиной», «Зимний пейзаж с двумя фигурами, идущими по направлению к хижинам», «Зимний пейзаж с двумя хижинами. Вечер», «Улица зырянского города». Первые три работы в фондах музея, увы, не сохранились. Все они небольшого размера – 22х17 сантиметров и выполнены на картоне. Самая известная из всех – «Улица зырянского города», написана на холсте, гораздо больше остальных, ее размер –

36х56 сантиметров. Каждая картина – это натурный пейзажный этюд, запечатлевший уголки старого Усть-Сысольска. На оборотной стороне «Улицы зырянского города» сохранилась надпись: «Дом Кузькокова». Осенью 1928 года на одном из заседаний Общества изучения Коми края с участием Д.Яновича обсуждались вопросы постановки на учет памятников старины и искусства. Выступивший на нем Даниил Тимофеевич сожалел о преждевременном сносе дома горожанина по фамилии Кузькоков. Не этот ли дом, памятник истории и старины, и изобразил художник Покровский в своей работе? По мнению искусствоведов, Михаил Покровский обладал «искрой божьего таланта». Его графические работы сохранились и в книгах, изданных в 1921-1924 годах Коми книжным издательством. Прежде-временная смерть от туберкулеза прервала начатый полет молодого художника. 19 февраля 1925 года Михаила Покровского не стало. Родственники похоронили его на Усть-Сысольском городском кладбище возле церкви Вознесения Господня. Было ему всего 28 лет... Валентина СОВА,

Анна МАЛЫХИНА. |