| Дым Отечества |

27 ноября 2010 года |

"Невидимый фронт" стрелка Стрекалова/ Он не попал на передовую, но познал изнанку войны

1945 год.

Мемориальный знак немецким военнопленным в Череповце (из книги "Теперь я прибыл на край света").

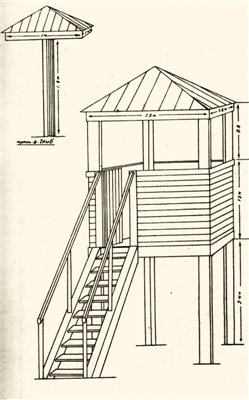

Типовая схема наблюдательной вышки.

Семнадцатилетнего парнишку из Объячево Ивана Стрекалова на фронт призвали в 1944 году.

Линия фронта после окончания им полугодовых учебных курсов пролегала уже далеко за границами страны, он не попал на передовую. Эхом

от откатывавшегося на Запад огненного шквала стали сотни направлявшихся

на север эшелонов с пленными фашистами, «власовцами»...

В частях, охранявших их, и пролег для Ивана Стрекалова «невидимый фронт». Тоже по-своему опасный, трудный, обернувшийся для солдата даже ранением. Коми сибиряк Родился Иван Стрекалов в городе Черепаново Новосибирской области. Принято считать, что коми крестьяне в поисках земли для хлебопашества и новых богатых охотничьих угодий массово отправлялись в Сибирь до Октябрьской революции. Но и после ее свершения поток переселенцев из Зырянского края туда не иссяк. Тому пример – множество крестьянских семей из Прилузья, для которых в 20-е годы «землей обетованной» стала Новосибирская область. Заработок отцу Ивана – Андрею Николаевичу – в далеком краю обеспечивало отлично усвоенное им ремесло портного. Кое-кто из его земляков на новом месте пустил и корни, на родину не возвратился. А их с женой Матреной Афанасьевной перетянуло Объячево. Возвратившись домой, крестьянствовали в своем хозяйстве и в колхозе. Другой дороги, отличной от родительской, не ведал и их сын Иван. После окончания пятого класса стал помогать родителям по хозяйству, а зимой, как и многие молодые земляки, уезжал на лесоповал. Войну Иван Стрекалов встретил подростком. То, что кровопролитные сражения продлятся долгих четыре года, а для пополнения солдатских рядов призовут даже таких «желторотиков», как он, никто даже не мог предположить. Правда, занятия в учебном пункте Иван посещал. Вместе с другими пацанами учился маршировать, ползать по-пластунски, метать гранаты. Что касается овладения навыками стрельбы, то в этом он уже знал толк. Отцовское ружье стало постоянным спутником едва ли не с малых лет. Даже от взрослых охотников, серьезных, малоразговорчивых мужиков, он, малец, бывало, удостаивался похвалы за меткий выстрел. Отсрочкой от отправки на фронт не стала даже сломанная невзначай нога. Кое-как доковылял до Мурашей. Оттуда повезли в Архангельск. Не было бы счастья, да несчастье помогло... Тех новобранцев, за плечами которых была семилетка или техникум, зачислили на краткосрочные курсы, уже месяц спустя отправили на передовую, многие погибли. В графе военной ведомости напротив фамилии Ивана вывели: малограмотный. И определили на «полноценные» полугодовые курсы младших командиров. Окончание курсов почти совпало с боями на территории Германии, с битвой за Берлин, капитуляцией... На «учебке» властвовали обычная муштра и голод. Недалеко от казарм, в которых обитали новобранцы, высились большие бочки с остатками соленой капусты. Направляясь строем куда-нибудь, трудно было удержаться от «соблазна» нарушить строй и быстро запихнуть в рот пригоршню мороженой кислой капусты. Труднее других приходилось курящим. За понюшку табака они готовы были отдать весь скудный солдатский паек. В казармах после затяжек вожделенной самокруткой бойцы предавались мечте уже о краюшке хлеба. От Дудинки до Череповца Зачисление в стрелковый батальон для Ивана Стрекалова сразу же ознаменовалось командировкой. Стрелков перебросили в Молотовск, откуда северными морями до Дудинки требовалось сопровождать корабли с «власовцами». В трюмы морской посудины погрузили 1500 заключенных. Одежда на солдатах из охраны была хиленькая, худая. Зато многие арестанты щеголяли в хромовых сапогах, в кожаных куртках. И для бойцов охраны, и для охраняемых дневной паек составляли одинаковый котел баланды и кусок хлеба. У товарищей Ивана, как и у него, животы сводило от голода. Считалось большой удачей раздобыть хоть хлебную корочку. Чтобы не раззадоривать других и не попасться на глаза командиров, жевали корку, укрывшись с головой одеялом. Северные моря оставались нашпигованными всякими взрывными устройствами. На корме корабля плавающие в воде мины пытался разглядеть солдат-наблюдатель. До встречи с реальной опасностью он, как и вся команда, не мог оторвать взгляд от диковинных зверей – вальяжных тюленей. Как-то раз наблюдатель оповестил: «По курсу – мина!» Из орудий, имевшихся на борту, стали палить в направлении опасности. Прогремел взрыв. Хотя корабль находился на безопасном расстоянии, некоторые осколки разбросало и по палубе. Один из них попал в руку ефрейтору Стрекалову. Его поместили в хирургический бокс, осколок извлекли, рану зашили. Таким было военное крещение солдата, избежавшего передовой линии. Во многих районах соседнего с Коми региона после окончания войны организовали лагеря для пленных фашистских солдат. По данным историков А.Кузьминых, С.Старостина и А.Сычева, с 1939 по 1949 год на территории Вологодской области действовали восемь лагерей с 32 лаготделениями, девять спецгоспиталей, рабочая колонна и батальон, через которые прошли свыше 60 тысяч иностранных военнопленных 30 национальностей. Судьба пленных сложилась по-разному: кто-то погиб в лагере в первые же дни пребывания от голода и хронической дизентерии, кто-то попал на больничную койку и был после окончания войны отправлен на родину, а кто-то пытался убежать и был убит во время преследования. Лаготделение № 5 Череповецкого лагеря № 158 базировалось возле станции Шеломово. Оно включало около двух тысяч немецких военнопленных, которые занимались ремонтом и строительством железнодорожной насыпи на участке Череповец – Вологда. Охранять спецконтингент осенью 1945 года и откомандировали из Архангельска Ивана Стрекалова. Охота без правил За минувший год он уже успел перевидеть немало опутанных колючкой лагерных зон. Шеломово ничем не отличалось от других. Разве только тем, что его обитатели говорили на непонятном языке. Военнопленных на работу сопровождали двое солдат, вооруженных винтовками. Никаких ЧП за время пребывания здесь Иван Андреевич не припомнил. Кроме одного-единственного курьезного случая. Однажды он привычно наблюдал за работой военнопленных. Вдруг один из немцев подбежал к нему и с криком: «Камрад, камрад, козы!» – стал показывать в сторону леса. Охранник, как говорится, ошалел: недалеко, на лесной опушке, стояли два красавца лося. В Стрекалове от этой картины сразу же проснулся охотник. Заранее он припас и патроны. В Шеломово прибывали эшелоны с демобилизованными, на полу теплушек он и разжился патронами. Те же, которые выдавали на время дежурства, подлежали строгому учету. Выстрел вспугнул парочку сохатых, они опрометью кинулись в лес. Иван – за ними. Позже он казнил себя, что поступил опрометчиво, оставив вверенный участок без охраны. Это грозило военным трибуналом. Что только мы не позволяем себе в беззаботные 18 лет! Напарник Стрекалова и даже немцы поняли проснувшуюся в охотнике страсть, с интересом наблюдали за происходящим. Охранник догнал одного из лосей, завалил его. Вечером на кухне плавал вкусный запах вареной лосятины. Этот сытный запах, по всему видать, и усладил начальника гарнизона, никаких взысканий за самовольную отлучку с объекта он не наложил. Радости и печали Дальнейшую службу Иван проходил в Вологде, куда его, как меткого стрелка, отправили обучать новобранцев. В стрельбе из винтовки ему в гарнизоне не было равных. В «яблочко» он мог попасть из любого положения: стоя, лежа. Часто выезжал на различные стрелковые соревнования, ему присвоили первый спортивный разряд. Командировки по службе тоже приводили в разные уголки страны. За шесть с половиной лет за образцовую службу несколько раз предоставляли отпуск. Каждый раз охватывал трепет, когда Иван Стрекалов подъезжал к Объячево. Переведя дух, он сразу же отправлялся в лес. Мечтал возвратиться в родные места насовсем. В Прилузье ждала его и любимая девушка Лидия. Но после демобилизации поступил в распоряжение МВД, служить назначили в Сыктывкаре. И здесь не расстался со стрелковым спортом, в составе команды спортобщества «Динамо» выезжал на различные стрелковые соревнования. Стрекалову долго не давали никакого жилья. Тогда он сам взялся возвести дом. На стройке удавалось работать урывками, в редкие выходные. Но жильем свою семью в городе обеспечил. А тут удар, после которого с женой Лидией Родионовной не могли долго справиться. От неизлечимого тогда еще полиомиелита умер четырехлетний сын Володя, отцовская гордость и надежда. «Никогда не жилось легко, – подытоживает Иван Андреевич. – Сам себе удивляюсь, как девятый десяток удалось разменять. Дождался невозможного: и нас, последний военный призыв, причислили к участникам войны. Я не видел, к счастью, ужасов передовой. Но насмотрелся на тыловую изнанку войны. В ней тоже было немало опасного, поучительного». Анна СИВКОВА. |