| Дым Отечества |

27 ноября 2010 года |

Ростки надежды в фашистской неволе/ Двадцать жителей нашей республики в годы Великой Отечественной войны появились на свет в немецких концлагерях

Анна Нестерова с младшей дочерью Нэлли, родившейся в Германии. Начало 60-х годов.

Анна Ильинична Нестерова и три ее дочери были узниками фашистских лагерей.

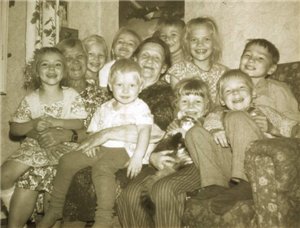

Анна Ильинична Нестерова с внуками.

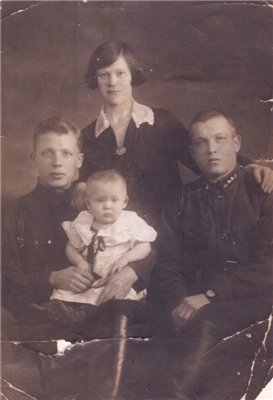

Иван и Анна Нестеровы с дочерью Риттой и родственником. Ленинград. 1933 г.

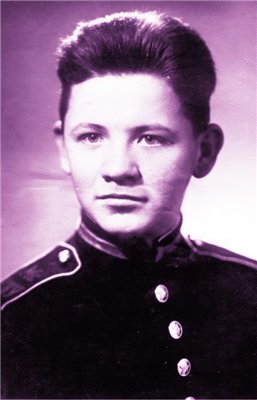

Николай Нестеров. Конец 40-х годов.

Лидия Васильевна Черткова. 2010 г.

Галина и Нэлли Нестеровы. Начало 50-х годов.

Одна из знаменательных дат нынешней осени – 65 лет со времени Нюрнбергского процесса.

На суде над главарями рейха были представлены тысячи документальных свидетельств, оглашены списки с сотнями тысяч, с миллионами жертв нацизма. Кроме погибших

на фронтах солдат жертвами кровавой мясорубки стали огромные массы мирного населения. Миллионы были угнаны

из родных мест, томились и погибли в концлагерях, использовались на немецких предприятиях и хозяйствах

в качестве бесплатной рабочей силы. Все ужасы и лишения войны испытали и дети. В нашей республике, рядом

с нами, проживают около двадцати человек, которые появились на свет в фашистской неволе. Сегодняшняя публикация –

о четырех сыктывкарках, в свидетельствах о рождении которых стоят даты: 1943, 1944 год. А местом рождения обозначены города фашистской Германии. От Усть-Кулома до Бреста Самый поразительный результат от знакомства и общения с женщинами, рожденными в фашистской неволе: у трех из четырех до сих пор рядом живут матери. Уж им-то, как подчеркивают давно вышедшие на пенсию дочери, досталось и в неволе, и после нее с лихвой. Трудности, не зря говорят, закаляют. Не только мышцы, силу, но и волю, характер. После фашистской неволи, всех пережитых там испытаний эти женщины все последующие невзгоды и лишения соотносили с самыми сокрушительными, с военными. И преодолевали их уже не драматизируя, спокойно, достойно. Это же, наверное, и стало залогом их долголетия. ...Нэлли Владимировна Григорьева – красивая, шумная, радушная хозяйка сразу же приглашает познакомиться с мамой. Она в дальней комнате, и пока я подхожу, перед глазами встает образ прикованной к кровати тяжелобольной женщины. В любом другом случае эта картина явилась бы не фантазией, а отражала бы реальное положение дел. Ведь возраст Анны Ильиничны Нестеровой, как позже шутя обмолвилась она сама, запредельный – 103 года. Поэтому можно представить мое изумление, когда застала долгожительницу за любимым издавна ею занятием. Притулившись возле окна, она бойко перебирала спицами, вязала носки. Беседа о прожитом и пережитом растянулась на много часов. Дочери Анны Ильиничны – Нэлли, Галина, Ритта за это время не раз обращались к матери, просили что-нибудь уточнить, припомнить. Если память дочерей давала осечку, мать с удовольствием подсказывала. Детали, даты, имена, события... В самом начале разговора Анна Ильинична призналась, что она неграмотная. За сто с лихвой лет она переделала огромное множество работ, поставила на ноги четверых детей, восьмерых внуков, помогла выпестовать 21 правнука и шестерых пра-правнуков. «А грамоте так и не научилась, некогда было, – по-будничному просто подытоживает Анна Ильинична. И добавляет: – Лишь печатными буквами умею выводить свои имя, отчество, фамилию». Анна Липина родилась в 1908 году в местечке Макар-сикт, входящем в село Усть-Кулом. До Октябрьской революции коми девочек в школы почти не отдавали, благо дел и работ по дому было предостаточно. Революция, Гражданская война, сопутствовавшие им потрясения, голод... В 21 год Анна вышла замуж за односельчанина Ивана Нестерова. Мужа призвали служить в армию. Военное дело ему пришлось по душе, он решил остаться на сверхсрочную. Приехал в отпуск в Усть-Кулом, увез жену в Ленинград. «Работала на швейной фабрике, – рассказывает Анна Ильинична. – Иван Ефимович выучился, стал офицером, получил назначение в военный трибунал. В 1932 году родилась Ритта. Необычное имя дочери дал отец. Он очень стремился к знаниям, много читал, посещал театры. Помню, как-то меня в театр с собой забрал. Публика разодетая, зеркала с полу до потолка... А какой у меня, только что приехавшей из глухой деревни, наряд? Кофтенка ситцевая да холщовая юбка. Взглянула в зеркало, вижу, еще одна женщина в таком же, как и я, крестьянском платье стоит. Шепчу мужу и показываю на театралку в холщовой юбке. А он смеется: «Так это же, Анюта, твое отражение в зеркале». В 1939 году Иван Нестеров получил направление на западную границу – в Брест. Здесь на попечении Анны Ильиничны были уже трое детей. Ритта, Галя и Коля. Жили в городе, офицерам предоставили квартиры. Хозяин дома пропадал на работе, а его половинка тянула воз семейных забот. Раннее утро 22 июня 1941 года... Ни о каком вторжении немецких войск в городе, похоже, не догадывались. Офицеры, в том числе И.Нестеров, в субботу сдали на чистку личное оружие. Начавшееся засветло в воскресенье светопреставление вызвало панику, шок. Прежде чем выскочить на улицу, И.Нестеров сказал, чтобы жена с детьми спускались в подвал. Последнее, что он сделал, – прихватил с собой финский нож. И сгинул. Навсегда. Родителям в Усть-Кулом Иван Нестеров еще успел отослать две весточки. Сообщал, что находится в одной из частей Белорусского фронта. Спрашивал о семье, дала ли жена знать о себе, как дети? Больше никаких известий не было. А на все запросы Анны Ильиничны, отправленные после войны, приходил стандартный ответ: «Пропал без вести в августе 1941 года». Друзья и враги В оккупированном в первый (!) же день войны Бресте семья Нестеровых оставалась до весны 1944 года. Каждый из этих дней почти трех долгих лет был сродни волоску, разделявшему их от гибели. Почти сразу же, как только перепуганные дети и их мать вылезли из подвала, явилась с немцами бывшая владелица офицерского дома и попросила выметаться жильцов прочь. Беспрестанно шли облавы, евреев загоняли в наспех организованные гетто, откуда их колонны по улицам города почти ежедневно гнали на расстрел. В такое гетто попала и Анна Нестерова с детьми. Какой-то немецкий чин долго изучал ее паспорт, пытаясь понять запись о незнакомой национальной принадлежности обитательницы резервации. Слово «коми», по-видимому, и спасло от расправы, из лагеря их отпустили. Где найти кров? Что еще можно обменять на кусок хлеба? Ежедневно матери трех детей приходилось решать вопросы, сопряженные с жизнью и смертью. Спасало то, что Анна Ильинична была не робкого десятка, предпринимала усилия, на которые другие бы не отважились. Однажды за это же чуть не расплатилась жизнью. Заступилась за подростка, которого стал избивать фашист. Нагайка с железкой на конце прошлась по ее голове. Оклемалась не сразу. Голодные дети снова и снова призывали соображать, ходить, добывать еду. Очагом для Нестеровых в течение длительного времени оставался чердак одного из домов на берегу речки Муховец. Чердак кроме них обжили еще несколько семей, имелась здесь и печка. Оставляя на попечение Ритты двух младшеньких, Анна Ильинична отправлялась в близлежащие к Бресту хутора. У здешних крестьян с утра до вечера работала на полях, огородах, чтобы на закате добраться домой, накормить детей с заработанной провизией. В иные вечера, едва перешагнув за порог своего пристанища, валилась без сил. Ритта теплой водой, налитой в тазик, обмывала мамины натруженные ноги. В селе Большая Курница Анну Ильиничну часто приглашали на подмогу Горшаковы: Владимир Филиппович и его старенькая мать Мария. У них было большое хозяйство, сеяли рожь, пшеницу, просо, лен. Узнав от работящей женщины о ее детях, оба забирали их жить к себе, заботились о них, как о родных. Это теплое, сердечное участие совсем чужих людей окрыляло, укрепляло надежду уцелеть, дождаться окончания войны. Надежды погреб поселившийся на чердаке дома по улице Муховецкой полицай. Он разузнал, что Анна Нестерова – жена советского офицера. Тут же явились фашисты, на сборы дали десять минут. Анна Ильинична, собрав в узелки одежду, прихватила с собой и свою многолетнюю помощницу – швейную машинку «Зингер». Облепленная детьми и нехитрым домашним скарбом, стала коротать дни в пересыльном лагере. Здесь их сумел навестить Владимир Горшаков, передал детям три пары очень пригодившихся в пути валенок. Рабы ХХ века Состав с подневольными людьми почти на неделю застрял в Польше. В оконца вагонов поляки протягивали баночки с медом, хлеб, маргарин. Следующим пунктом на пути стал немецкий концлагерь, где Анне Нестеровой присвоили лагерный номер. Повезли в город Барт. На высоком помосте в центре города развернулась торговля рабами. Среди выставленных на обозрение понаехавших со всей округи бауэров были и Нестеровы. У Анны Ильиничны, как и у других восточных «арбайтеров», со знанием дела осматривали руки, ноги, даже заглядывали в рот – целы ли зубы. Более крепких и одиноких быстро разобрали. Наконец, посадили на телегу и Нестеровых, привезли в имение крупной землевладелицы в деревню Волцаген, поселили в небольшом помещении с полатями. Уже на следующий день Анна Ильинична вместе с другими женщинами вышла работать на бескрайние поля. Трудно предположить, что стало бы без материнской опеки с маленькими Галей и Колей, если бы не старшая Ритта. Вместе с матерью, а попривыкнув, и одна, она ездила в город, чтобы отоваривать карточки, на которые выдавали хлеб, маргарин, еще кое-какую еду. Из коровников приносили обрат. Но все равно голодали. Днем Ритта ходила в лес, где собирала для младших орехи. А под покровом ночи Анна Ильинична пробиралась к картофельным буртам, сложенным прямо на полях. Ночью же картошку варила для

детишек. До изнеможения продолжала работать и после того, когда узнала, что под сердцем носит дитя. Хозяйка имения проявила великодушие, разрешив в сопровождении старшей дочери съездить в Дрезден, побывать на приеме у врача. После чего определили работать на кухню. А уже вскоре на голом глиняном полу родилась девочка. Немка, жившая под одной крышей с Нестеровыми, принесла множество детских вещей, оставшихся от ее сына, который воевал на Восточном фронте. Неукоснительный немецкий порядок во всем требовал скорейшей регистрации новорожденной. Крошке Нэлли выдали свидетельство о рождении на немецком языке, в котором значилось, что она появилась 30 декабря 1944 года в Рихтенбергской области Германии. Уже после войны, возвратившись в Сыктывкар, Анна Ильинична написала Владимиру Филипповичу Горшакову и о пребывании в Германии, и о рождении их дочери. «Приезжай, все твои дети – и мои тоже», – ответил белорусский хуторянин, ставший на несколько трудных лет добрым помощником, родным человеком. Но тронуться с места куда-нибудь еще для Анны Ильиничны было выше сил, из Коми так никогда она больше и не выезжала. Подвиг матери Работавшие в имении военнопленные французы, итальянцы, бельгийцы жили в бараках, обнесенных колючей проволокой, под охраной автоматчиков. Это не мешало им иметь транзисторные радиоприемники, регулярно слушать последние известия. Именно они весной 1945 года разнесли по имению весть, что войска антигитлеровской коалиции вступили на территорию Германии. Из разных лоскутков военнопленные сшили флаги своих стран. Первого мая 1945 года в сторону усадьбы с разбежавшейся охраной свернула машина с советскими солдатами из разведроты. Что тут началось! Прямо на улице освобожденные узники соорудили длинные столы, зарезали большого хряка из хозяйской свинарни. Женщины нарвали пышные букеты сирени, украсившие нехитрую сервировку. За праздничным столом казалось, что все самое ужасное, тяжелое позади. Впереди – встреча с родиной, спокойная, размеренная, семейная жизнь. В городе Барте советских узников подвергли тщательной проверке. Многие улицы лежали в руинах, на развалинах можно было найти буквально все. Сестры для маленькой Нэлли подобрали детскую коляску, катали в ней малышку. Анна Ильинична узнала, что первыми из лагеря начнут отправлять москвичей и ленинградцев. Чтобы быстрее выбраться из Германии, она решила ехать в Ленинград, где до Бреста служил муж. Возвращение растянулось больше чем на месяц. Все дороги были запружены составами с демобилизованными солдатами, всякими грузами. В Польше в тупике простояли несколько недель. На этот раз поляки не спешили к освобожденным советским узникам с корзинами с провиантом, не выражали сочувствия, радости. Война надолго охладила отношения двух славянских государств. Ленинград лежал в руинах. Матери с четырьмя детьми сказали, что она может рассчитывать здесь лишь на землянку. Поэтому лучше возвращаться на родину. В Сыктывкар Нестеровы прибыли поздней осенью на последнем в навигацию теплоходе. Приютил брат Анны Ильиничны – Иван Ильич Липин, возглавлявший трест «Заготзерно». Почти год десять членов семьи Липиных и пятеро Нестеровых ютились вместе, спали вповалку. Тринадцатилетняя Ритта пошла в третий класс. А ее маму затаскали по кабинетам с военным начальством. Смысл всех вопросов, а по сути – допросов сводился к тому, что с общечеловеческой точки зрения без натяжки можно назвать материнским подвигом. «Как, каким образом вы смогли сохранить в плену всех четверых детей?» – этот вопрос преследовал женщину почти два года. В устах людей в погонах, многие из которых не перенесли и десятой доли того, что пришлось испытать Анне Ильиничне, эти слова звучали зловеще, устрашающе. Но ей, как говорится, даже бояться было некогда. Требовалось покормить и обстирать детей, устраивать жизнь и быт. Первым отдельным жильем для Нестеровых в Сыктывкаре стал неказистый гараж, в котором сточные воды доходили почти вровень с лежанками-нарами. Устроившись дежурной в гостиницу «Север», Анна Ильинична попросилась пожить на... чердаке. Здесь на случай пожара в больших емкостях хранилась вода. Рядом с цистернами, за занавеской, и подрастали четверо спасенных матерью детей. А каким счастливым после чердачного обитания стал день, когда Нестеровы получили комнату в деревянном доме, где оставались вместе еще много лет. Еще один материнский подвиг Анны Ильиничны: всем четверым детям она дала высшее образование. Неграмотная, но много повидавшая женщина понимала, что знания раздвинут горизонт, не дадут пропасть. Единственный сын – Николай окончил Военно-медицинскую академию в Москве, он хирург-уролог, профессор, в Первопрестольной и живет. Три дочери – инженер, учитель, специалист общественного питания – остались в Сыктывкаре. Анна Ильинична живет у самой младшей – Нэлли. У нее же раз в неделю обязательно собираются вместе. Четыре женщины, которые идут по жизни, крепко поддерживая друг друга. Круги ада Мария Михайловна Малова и Лидия Васильевна Черткова уже много лет проживают на одной сыктывкарской улице, их дома стоят почти рядом. Но друг друга женщины не знают, хотя землячки, обе выросли в Орловской области. Сближает их и то, что обе появились на свет в годы войны в фашистских лагерях. Одна в 1943, другая – в 1944 году. «Мама, Елена Павловна, не любила вспоминать про войну, лагерь, мое рождение, – говорит Мария Михайловна. – Она даже сердилась, если я нет-нет да и проявляла любопытство, расспрашивала о прошлом. «Не приведи никому такого», – только и молвила. А сейчас уже не спросишь ни о чем, не стало мамы». Сосковский район Орловской области, где проживала многодетная семья Борискиных, фашисты оккупировали уже осенью 1941 года. Отца семейства – Михаила Борискина демобилизовали на фронт. Жену с семью детьми оккупанты погнали в лагерь, располагавшийся здесь же, на Орловщине. Женщина была на сносях, вот-вот должен появиться еще один малыш. Но она, очутившись за колючей проволокой, никакой радости от предстоящего материнства не испытывала. Царил страшный голод. Каждая голодная неделя стоила жизни одному из ее детей. Она уже и слезы все выплакала, и силы потеряла, когда грязный, стылый барак огласил крик младенца. Елена Павловна лишь раз призналась дочери Марии, что мыла ее в луже, образовавшейся возле барака после дождей. И очень хотела, чтобы бог прибрал дочурку, оградил от нестерпимых мучений. Но Мария и еще один ее брат наперекор всему выжили. Они же и опекали маму до старости. А отец на фронте сложил голову. Лидию Васильевну Черткову многие сыктывкарцы знают в лицо. Около 20 лет она проработала кондуктором в сыктывкарском АТП. Но вряд ли кто догадывался, что симпатичная, проворная женщина появилась на свет в городе Клевец в Германии. Там в войну находился в плену отец, а мать была угнана на принудительные работы из города Болхова Орловской области. Матери Лидии Васильевны – Евдокии Михайловне Федосовой сейчас уже почти 90 лет. Несколько лет назад с Орловщины она переехала жить к дочерям в Сыктывкар. На самочувствие не жалуется, все еще бодрая, жизнерадостная. В Германию из Орловской области были насильно угнаны десятки тысяч мирных жителей, в основном молодежь. В одном из эшелонов с восточной рабсилой в 1941 году ехала на чужбину и Евдокия. Как и другие, она тоже не избежала унизительной процедуры торговли на плацу, когда добропорядочные немецкие бюргеры выбирали себе подневольных работников. Попала в хозяйство в городе Клевец. Сюда же привезли группу пленных советских солдат. Один из них – Василий Федосов оказался земляком, из Залегощенского района Орловщины. Он воевал в составе Второй ударной армии, многие части которой под Ленинградом были пленены. Молодые люди долгие месяцы работали рядом. Некоторые здесь поженились. Хозяева имения вынуждены были считаться с тем, что работники создают семьи. Для таких в бараках отводили отдельные уголки. Браки невольников не регистрировались. А дети, появившиеся на свет в Германии, обзаводились метриками на немецком языке. Есть такая и у Лидии Чертковой, рожденной 1 января 1944 года. Полутора лет от роду с родителями она вернулась домой. Отец, несмотря на плен, избежал лагерей. Семья росла, у Моисеевых родились восемь детей. Семейные узы, связавшие родителей в фашистской неволе, оказались крепкими, долговечными. Обойденные вниманием Еще одна сыктывкарка – Зинаида Александровна Филимоненко в местах своего появления на свет никогда позже не бывала. Но говорит о них так, как будто хорошо знает те далекие края. «Город Ренсбург находится в Западной Германии, в Баварии, отсюда всего 80 километров до французской границы» – эти координаты не единожды звучали из уст ее родителей Александра и Анны Кабаченко. Отца уже нет в живых, а мать Анна Феофановна готовится к своему 90-летию. Уроженка Украины, она после смерти мужа переехала к дочерям и живет в Сыктывкаре. В Германии Анна и Александр Кабаченко очутились в 1942 году. Конечно, против своей воли. До этого девушка лишилась отца. Он работал председателем сельсовета. Кто-то из местных выдал сельского коммуниста фашистам, его схватили, казнили. Участь Анны была решена, ее занесли в списки для ближайшей отправки в Германию. Тут по селам Днепропетровской области слух прокатился, что отправке будут подвергнуты лишь незамужние девушки и холостые парни. Со своим женихом они спешно расписались. Но это не спасло, их все равно погрузили в эшелон, привезли в Германию. В поместье, где трудились Кабаченко, был настоящий интернационал, люди разных национальностей. Молодежь и в неволе влюблялась, рожала детей. Новорожденные малыши даже в разуверившихся зарождали надежду, что война кончится, настанет мир, они возвратятся домой. Дети помогали отвлечься от горестных дум, незавидного положения. В имении возле Ренсбурга пришлось даже организовать заведение типа детских яслей. За маленькой Зиной и родившимся в 1943 году ее братом Леонидом днем ухаживала полька. Чтобы дети больше спали и меньше кричали, в молоко для малышей общественная нянька подсыпала... маковые зерна. Так что малыши не досаждали окружающим неминуемым шумом. Завершение неволи для семьи Кабаченко было почти таким же, как и для тысяч уцелевших советских людей. Освобождение американскими войсками, проверка в фильтрационном лагере, долгая дорога домой... Не так давно все малолетние узники фашистских лагерей получили статус участников Великой Отечественной войны. Документы, удостоверяющие это, вручены и героиням этой публикации. Но они все в один голос заявляют, что не понимают логики властей, которые признали за ними право пострадавших, а их матерям в таком статусе почему-то отказано. Ведь только им они обязаны и дарованной жизнью, и нечеловеческими усилиями по сбережению, спасению их в суровых условиях неволи. Анна СИВКОВА. |