| Дым Отечества |

18 сентября 2010 года |

Не позволять мозгам лениться/ Этот принцип ветерану войны Александру Щанову помог превозмочь тяжелое ранение

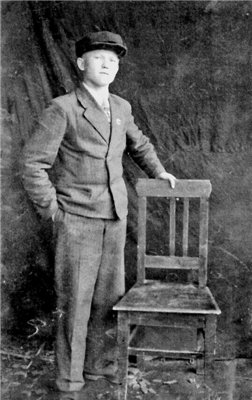

По сложившейся традиции на этой странице «Дыма Отечества» публикуются материалы, темы для которых подсказаны нашими читателями или написаны ими. Ломать голову над тем, чему будет посвящена новая серия публикаций под рубрикой «Читатель – газета» в наступившем 2010 году, долго не пришлось. Нынешний год в нашей стране проходит под знаком 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В победном 1945 году тех, кого называли фронтовиками, ветеранами войны, в СССР насчитывалось более 20 миллионов. Всего около миллиона солдат-победителей смогли перешагнуть в новое столетие и тысячелетие. А сейчас, еще десять лет спустя, их и того меньше. Уходит время, уходят из жизни фронтовики. В нынешний юбилейный год со дня Победы, наверное, есть смысл расспросить каждого из участников Великой Отечественной, рассказать о каждом из тех, кто живет рядом с нами. В течение всего года в новой рубрике газеты «Они сражались за Родину» мы будем публиковать рассказы о людях, с оружием в руках приближавших Победу. Из уст ветеранов войны надеемся услышать не только подробности их жизненного и боевого пути, но и о самых памятных, драматичных, трагичных эпизодах Второй мировой войны. Все то, что сопутствовало войне, стало ее неотъемлемой частью, закаляло характер бойцов, вымостило дорогу к Победе. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Щанов и в свои 87 лет остается мобильным, энергичным, легким на подъем. В год 65-летия Победы он востребован как никогда. Без его участия не обходится в Сыктывкаре ни одно значимое событие, приуроченное к памятным, связанным с войной, датам, он частый гость в школах, в других учебных заведениях. На каждую встречу ветеран направляется не с ворохом дежурных фраз и набивающими оскомину словесными штампами. Его выступления – сгусток цифр, сопоставлений, мыслей. Получивший на фронте серьезное ранение, чудом оставшийся в живых, Щанов постарался «оправдать» свое спасение десятилетиями напряженного труда, помноженными на непрекращающийся штурм интеллектуальных вершин. Александр Иванович считает, что привычка шевелить мозгами и помогает ему оставаться в строю. Из детства – в пекло Его черед отправляться на фронт настал осенью 1941 года. Пареньку из вымской деревни Катыдпом только-только исполнилось 18 лет. За его плечами были школа и усть-вымское педучилище. Еще – лишенное отцовских рук и мужской поддержки детство. Отец, Иван Иванович, стал жертвой междоусобицы, надолго растянувшейся после 1917 года. Сыну Саше, когда его хоронили, не исполнилось и пяти лет. Выбивающуюся из сил ради куска хлеба мать мальчик дома видел нечасто. Ее заменяла бабушка, Анна Петровна. С ней смышленому мальцу было не только уютно, но и интересно. Память пожилой хозяюшки заменяла энциклопедии. Каждое урочище в округе, всякий человек, любое событие занимали в ней строго отведенное место. Калейдоскоп из всего и вся оживал в байках, в рассказах, в легендах. Некоторые из бабушкиных воспоминаний Александр Иванович позже воскресил в своих очерках, в многочисленных публикациях. Вписав свои, неповторимые страницы в историю Коми края. Бабушка посвящала внука в предания старины глубокой не только по принципу – чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. История, поведанная внуку, предназначалась потомкам. Но пекло, куда 18-летний Саша попал после окончания краткосрочных курсов Лепельского военно-пехотного училища, базировавшегося в Череповце, не оставляло шансов выжить. Оно называлось Синявинской битвой и в летописи Великой Отечественной войны вошло с непременными эпитетами: чудовищная, жесточайшая. В синявинском аду Летом 1942 года командование советских войск предприняло попытку прорвать кольцо блокады, опоясывающее Ленинград. Для этого, казалось, имелись неплохие шансы: лишь 16-километровая узенькая полоса отделяла Ленинградский фронт от Волховского, город на Неве – от «большой» земли. Главная роль при прорыве отводилась соединениям Волховского фронта, где командиром роты и служил Александр Щанов. Нашим войскам удалось прорвать оборону врага южнее села Синявино. Но в дальнейшем штурм натолкнулся на неприступные оборонительные бастионы противника и вооруженные до зубов свежие части, переброшенные сюда по приказанию вермахта для скорейшего захвата Ленинграда. Среди них была и 11-я армия генерал-фельдмаршала Манштейна. Каждый метр глубоко эшелонированной немецкой обороны давался ценой огромных потерь. Счет погибших шел на многие тысячи. «Места там сырые, болотистые, – рассказывает Александр Иванович, – растительность редкая, чахлая. После боев, бывало, обходишь расположение наших войск и сравниваешь увиденный пейзаж с адом. Едко пахнет порохом и немецким толом, на обрубках деревьев зависли какие-то ошметки. А в чавкающей под ногами жиже не знаешь, чего больше – болотной воды или человеческой крови. Под Синявино кто-то придумал горькую шутку о средней продолжительности солдатской жизни. Так вот, она равнялась всего трем минутам. Нашего брата, пехоту, немецкие танки каленым железом там выжигали. Не уцелели многие командиры рангом куда повыше моего. Двух командиров нашей дивизии там похоронили». Предпринятый нашими войсками прорыв, унесший столько жизней, цели не достиг. Слишком неравными оказались силы. Солдаты Волховского фронта были вынуждены отойти на старые позиции, оставляя за собой километры, незадолго перед этим неимоверными усилиями отвоеванные у врага. В эти же сентябрьские дни 1942 года один из боев чуть не стоил лейтенанту Щанову жизни. Разрывной пулей срезало руку. От полученной контузии из ушей хлынула кровь. Из полевого медсанбата доставили в госпиталь в Тихвине. Очнувшийся из забытья, боец услышал над собой: «А руку придется отнять. Не то гангрена начнется». Мужской голос прервал мягкий, женский: «Может, попытаемся оставить, спасти. Жалко парня. Ведь ему всего 19 лет». Первый директор Левую руку, до локтя державшуюся только на сухожилиях, врачам удалось сохранить. Но оживить, заставить ее двигаться они были бессильны. Для Щанова наступили мучительные месяцы «путешествия» по госпиталям. Сначала – в Молотовске (нынешний Северодвинск), затем по Сибири. В Томске вынесли «приговор»: окончательная неподвижность суставов на левой руке, пожизненная инвалидность. Дома, в Княжпогостском районе, на отдых не оставалось времени. Фронтовик с перевязанной рукой проводил в школе уроки военного дела, в колхозе замещал председателя, в райисполкоме возглавлял отдел мобилизации. А в 1946 году он поставил перед собой дерзкую задачу – поступить в Ленинградский университет. Поехал, поступил на факультет общественных наук. Рядом, во флигеле здания 12 коллегий, где располагался главный корпус ЛГУ, и жил. Вознесенский, Пиотровский, Бубрих, Тарле, Струве... Вчерашний фронтовик еще успел прослушать курсы лекций когорты выдающихся ученых. Факультет общественных наук соседствовал с восточным, Щанов умудрялся посещать лекции и тут, и там. О чем никогда не жалел. Вскоре Ленинградский университет вновь, уже в который раз, обезглавили, многих блестящих преподавателей изгнали с кафедр, арестовали по печально известному «ленинградскому делу». Но вытравить посеянные ими в студентах всходы свободомыслия не было дано никому. Возвратившись на родину, Александр Иванович работал в пединституте, в Совнархозе, тысячи лекций прочел по линии общества «Знание». Наверное, не случайно именно он в Коми стал организатором едва ли не самого востребованного в нашем лесном краю специализированного высшего учебного заведения – филиала Ленинградской лесотехнической академии. Первый директор нынешнего лесного института был в его стенах и первым преподавателем гуманитарных дисциплин. О войне, и не только Трудовые будни, семья, трое подрастающих детей занимали время без остатка. Но даже при напряженном ритме Александр Иванович находил «окошки», чтобы поразмыслить над величайшим испытанием для нашей страны, каким стала Великая Отечественная война, в водоворот которой был втянут когда-то и он. Итогом размышлений, изучения мемуаров и документов стали парадоксальные открытия. Ведь долгие годы правда о войне преподносилась однобоко, зачастую предвзято. Александра Щанова исследовательская стезя вывела и в следопыты. В своих публикациях он «воскресил» десятки бойцов, сражавшихся с ним бок о бок в Синявинских болотах, и павших, и возвратившихся домой. Не раз Александр Щанов посещал и памятник на Невской Дубровке, где насмерть стояла 281-я стрелковая дивизия, в которой он воевал. Поиски очевидцев событий военных лет познакомили его с генерал-полковником Аркадием Хреновым. Бывший начальник инженерных войск Волховского фронта нашел в Александре Щанове единомышленника, пытливого, неравнодушного человека. Встреч ветеранов Волховского фронта собеседникам стало недоставать, чтобы обсудить волнующие обоих вопросы, поделиться своими умозаключениями. Генерал Аркадий Хренов два раза приезжал в Сыктывкар к своему другу, старшему лейтенанту в отставке Александру Щанову, у него же останавливался, жил. Не было конца диалогам, посвященным главному событию в их судьбах – войне. Разменяв седьмой, восьмой и даже девятый десяток, Александр Щанов не стал домоседом, брюзгой, стариком в обыденном, привычном понимании этого слова. Он так же, как и раньше, продолжает ценить умные книги, остроумных собеседников, нетривиальные мысли. Желание окунуться в это не дает усидеть дома. Ветеран признается, что не заметил, как взялся за перо. Часть из написанного Щановым в 2008 году вышла отдельной книгой. Она называется «Осталось в памяти и душе». Можно предположить, что Александр Иванович выпустил мемуары. Долгая, богатая событиями жизнь, конечно же, могла обернуться солидной книгой. Но ветеран «разочаровал» своих близких и друзей. Герои его публикаций и книжных страниц – люди, которые вызывают у автора интерес, дороги ему, не должны быть преданы забвению. Большинство из них – земляки, уроженцы вымских, вычегодских сел и деревень. Выдающийся ученый-социолог Питирим Сорокин, один из самых оборотистых и предприимчивых до революции коми купцов Митит Паш, колдун Егор Вась... Именно они когда-то чаще других упоминались в устных «романах» бабушки Анны Петровны. Внук не забыл эти имена и выполнил негласно возложенную на него миссию – поведал о них своим детям, внукам, другим жителям Коми земли. Не дать кануть в безвестие достойным людям – залог того, что не забудут тебя самого. Этот принцип ненавязчиво внушает землякам неутомимый, неугомонный ветеран Александр Щанов. Анна СИВКОВА. |