| Дым Отечества |

26 декабря 2009 года |

Судьба резидента/ Знаменитый разведчик Анатолий Гуревич почти восемь лет провел в лагерях Воркуты

Анатолий Гуревич, 1955 год. Снимок сделан, вероятно, вскоре после освобождения из Воркутлага.

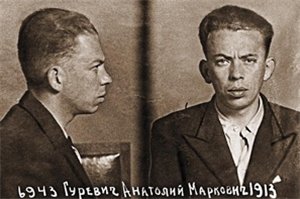

Фото, сделанное на Лубянке после ареста.

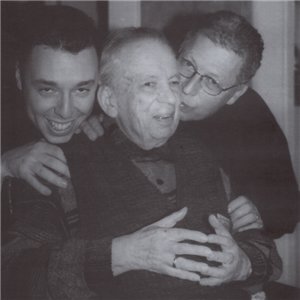

С внуком Сашей и сыном Мишелем.

А.Гуревич за работой над воспоминаниями.

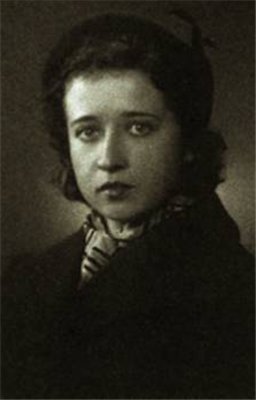

Лидия Круглова в молодости.

Лидия Васильевна Круглова и Мишель во время похорон А.М.Гуревича.

О «Красной капелле» написаны десятки книг, снято множество документальных и художественных фильмов, а уж количество газетных и журнальных публикаций вообще не поддается счету. «Красной капеллой» принято называть советскую разведывательную сеть в Западной Европе конца 30-х годов и военного времени. Хотя немецкие авторы, например, в основном применяют это название к антифашистским подпольным организациям в Германии, которые работали в том числе и на советскую разведку. Анатолий Гуревич (оперативный псевдоним Кент) в истории «Красной капеллы» занимает одно из ведущих мест. Он прожил очень долгую и сложную жизнь и до своей смерти 2 января 2009 года оставался единственным свидетелем трагических событий, связанных с «Красной капеллой». Его биография, казалось бы, разобрана и западными, и российскими авторами досконально. Однако лагерная страница в этой биографии до недавнего времени оставалась закрытой. Осенью этого года вдова разведчика Лидия Васильевна Круглова предоставила в распоряжение нашей редакции машинописный экземпляр главы воспоминаний Анатолия Гуревича, посвященной его пребыванию в Воркуте, а также его лагерные письма. Глава о Воркуте в несколько сокращенном виде вошла в книгу воспоминаний А.Гуревича «Разведка – это не игра» (Санкт-Петербург, 2007 г.). Лагерная же переписка А.Гуревича нигде не публиковалась, и оригиналы писем хранятся в его домашнем архиве. Эти материалы легли в основу второй части сегодняшней публикации. Чтобы читатель имел представление о судьбе разведчика, мы публикуем с небольшими сокращениями и уточнениями очерк автора «Независимой газеты» Виктора Литовкина, который был знаком и не раз встречался с А.М.Гуревичем. В Воркуту осужденный «за измену родине» Анатолий Гуревич прибыл с этапом из горьковской пересылки в конце января 1948 года. «Мы прибыли на конечную станцию, нас выгрузили из вагона, построили в небольшие группы и повели... По пути снега было еще больше, чем в Горьком, и сильнее чувствовался мороз. Холод ощущался тем более, что я, как и почти все, был легко одет. Признаюсь, находясь на работе за рубежом, я уже давно забыл, что такое холод, а здесь стоял сильный, очень сильный мороз» – так начинаются воспоминания А.М.Гуревича о Воркуте. Помощь пахана Группу вновь прибывших заключенных, в которой был Анатолий Гуревич, доставили в лагерь ПГС – промышленного и гражданского строительства. Уголовники, роющиеся в вещах «новобранцев»; поношенные бушлаты, ушанки и валенки, выданные не по размеру; алюминиевые ложки и кружки; щи и каша, непонятно из чего сваренные, тесные ряды нар и вонь в бараке... Все это казалось Гуревичу продолжением кошмарного сна, в который превратилась его жизнь после возвращения на родину. Гуревича зачислили в одну из лагерных бригад. Поскольку никакой строительной специальностью он не владел, на стройке ему доверили тачку – возить шлак. Шлак засыпали между досок, набитых с двух сторон на стойки – получались стены. Бригада строила жилые дома – бараки. К концу рабочего дня у Гуревича едва хватало сил, чтобы доплестись до бараков: «С каждым днем я все больше ослабевал, терял силы и худел... Я уже почти не мог выполнять даже те легкие работы, которые мне поручил любезный бригадир». Однажды во время построения на стройплощадке Гуревич потерял сознание. Товарищи донесли его до лагеря на руках, доставили в санчасть. У Гуревича установили дистрофию, резкое понижение давления крови, значительные перебои пульса. Обострилась паховая грыжа, которую он заработал еще в Германии, вытаскивая вместе с гестаповцами из зондеркоманды «Красная капелла» машину, угодившую в кювет... В санитарном бараке воркутинского лагеря ПГС доходяге Гуревичу несказанно повезло. Там он встретил своего попутчика по этапу из Москвы в Горький. Тогда, в арестантском вагоне, Гуревич помог этому молодому парню, и в санчасти «попутчик» отплатил ему тем же. Случайный знакомый свел Гуревича с человеком по фамилии Абдыш. Этот Абдыш оказался паханом всех уголовников лагеря. В санитарном бараке он «отдыхал», проще говоря – отлынивал от работы. Там Абдыш находился, как и полагалось пахану, на особом положении – не работал, получал сколько хотел продуктов из посылок, «реквизируемых» уголовниками в лагере. Абдыш был в авторитете и у лагерного начальства. Пахан проникся симпатией к Гуревичу, стал его подкармливать и, когда тот окреп, устроил санитаром. Санитар – тоже работенка не ахти, но все же лучше, чем тягать на морозе тачки. Но пришло время выписки, и Гуревича вернули в строительную бригаду. И вновь помог Абдыш – выхлопотал Гуревичу новое обмундирование со склада, а затем и непыльную работу – в планово-производственной части лагеря. Там Гуревича определили в помощники экономиста лагеря. Его перевели в другой барак, где «было меньше народа, более чисто и тихо». Вскоре лагерная «карьера» пошла в гору. Гуревича привлекли к бухгалтерской, планово-экономической работе, а затем назначили старшим экономистом. Пригодились навыки, которые он получил еще в Ленинграде, когда в молодости руководил оргработой на строительстве объектов ПВО. Пригодилось и знание «экономики капитализма» – как-никак еще недавно он был президентом торговой фирмы в Бельгии. Товарищи по несчастью Постепенно Анатолий Гуревич стал привыкать к монотонной лагерной жизни, к барачному быту, пригляделся к товарищам по несчастью, с некоторыми крепко подружился. Среди солагерников Гуревича были и люди, которые постоянным читателям нашей газеты должны быть известны. Например, Сергей Щиров – Герой Советского Союза, бесстрашный летчик, угодивший в лагерь из-за Лаврентия Берии. В 1998 году в «Дыме Отечества» уже рассказывалось о его трагической судьбе. После войны Сергей Щиров жил с молодой женой в Москве. Однажды ее приметил сам Берия, которому она не решилась отказать, и жизнь молодоженов превратилась в кошмар. По приказу Берии Сергея Щирова арестовали, осудили и отправили в лагерь. Впоследствии он умер в психиатрической больнице. Так совпало, что личность Берии стала роковой и для «первого истинного лагерного друга» Гуревича – Левана Готуа, в свое время известного грузинского писателя и драматурга. Готуа не привлекали к тяжелым работам, еще в юности он, большой любитель горных лыж, отморозил ступни и лишился пальцев на ногах. Выглядел он гораздо старше своих 43-х лет. В годы войны в грузинских театрах с успехом шли его исторические драмы «Царь Ираклий», «Давид Строитель» и пьеса о подвигах советских моряков «Непобедимые». Есть свидетельства, что эту пьесу оценил сам И.Сталин. Сведений о послелагерной судьбе Левана Партеновича Готуа мы не нашли. В одном из источников, правда, председатель грузинского общества «Мемориали» Гурам Соселия упоминает, что в лагере Готуа написал исторический роман. Рукопись он прятал в штольне, где ее съели крысы. Роман пришлось восстанавливать по памяти после освобождения из лагеря. Видимо, речь идет о романе «Удел героев», изданном в конце 50-х годов. Умер Л.Готуа в 1973 году. Леван Готуа рассказал Гуревичу, почему оказался в лагере. Этот рассказ Анатолий Маркович приводит в своих воспоминаниях. «Оказывается, известного грузинского писателя и всех его родственников арестовал Лаврентий Павлович Берия... Готуа сообщил, что Берии очень понравилась его, Готуа, сестра. Она была молода и очень красива. Попытки Берии «приручить» сестру Готуа оказались бесполезными, и вот тогда он арестовал свою «любимицу», а так как ее в отказе стать любовницей Лаврентия Павловича поддерживали члены семьи, то и они были арестованы. Так Готуа оказался в Воркуте, а его обращения в различные инстанции и в первую очередь лично к И.В.Сталину не возымели ожидаемого положительного результата». Не возымели ожидаемого результата и обращения самого Гуревича к Сталину. Писать заявления и жалобы, просьбы о пересмотре дела на имя вождя, а также «Берии, Абакумову и другим» Гуревич начал еще в первый лагерный год. Этих писем в Москву за весь воркутинский срок он отправит не один десяток. Ответа, разумеется, не получит. Успехи в работе старшего экономиста Гуревича, очевидно, не остались без внимания лагерного начальства. «Прошло некоторое время, и совершенно неожиданно в нашем лагерном подразделении была сформирована группа заключенных, подлежащих переводу в другой лагерь. В эту группу был включен и я, – пишет в своих воспоминаниях А.Гуревич. – Нас доставили довольно далеко, на строящуюся угольную шахту №18. Рядом постепенно разрастался и лагерь для заключенных – строителей шахты. Территория лагеря и примыкающая к нему стройплощадка были больших размеров и огорожены колючей проволокой». Скорее всего, перевод на шахту №18 относится к осени 1948 года. В бараке нового лагеря Гуревич провел только одну ночь – наутро его вызвал начальник лагеря, сообщил о назначении диспетчером строительства шахты. Начальник провел заключенного Гуревича к небольшому домику за железнодорожной линией, где размещалась диспетчерская служба. «В домике нас встретил дневальный, молодой, аккуратно одетый заключенный. Смеясь, полковник (начальник лагеря), представляя мне дневального, сказал, что он будет моим «ординарцем». Помимо дневального в домике был еще один заключенный, которого мне представили как моего помощника, тоже диспетчера. Я должен был проживать вместе с дневальным в этом домике и отсюда выполнять порученную мне работу. Большую часть суток я должен был внимательно следить за расстановкой на всех участках стройки работающих заключенных, посещать все строительные участки будущей шахты». Письма издалека Теперь, живя не в общем бараке, а в отдельной комнате диспетчерской службы, Гуревич мог выкроить ночное время для чтения и переписки с родными, которых не видел уже десять лет. Многие их этих писем сохранились. В основном они адресованы матери Юлии Львовне и отцу Марку Осиповичу, есть письма сестре Вере. Понятно, что в условиях лагерной цензуры всего не напишешь, но некоторые детали лагерного быта, настроения, мироощущения заключенного Гуревича добавляются. Вот, например, письмо от 17 декабря 1948 года: «Живу я сейчас на шахте в специально отведенной, теплой и светлой комнате. Хорошая кровать, чисто и сравнительно уютно. Работаю тоже в хорошем кабинете. Приходится бродить по отдельным объектам строительства, но, несмотря на морозы минус -38, -40, шуба не дает мне мерзнуть. Я даже не надеваю жилета. Валенки, брюки и шапка, которую я все же достал, дополняют мой рабочий костюм. Руки тоже не мерзнут, ибо я достал хорошие рукавицы. Как видите, экипировался я как следует». 7 января 1949 года Гуревич пишет матери: «Опишу средний рацион моего питания: утром в 6 часов хлеб, горячее мясное или рыбное с картошкой, пирожок или пончик; в 16 часов суп, довольно жирный, мясная котлета или рыба с гарниром, пирожок с мясом, капустой или картошкой; в 19-20 часов чай, вернее кипяток, масло и жир, которые я получил возможность себе покупать. Как видите, это время я питаюсь неплохо. Следует, однако, учесть климатические условия, работу 18-20 часов в сутки и некоторую необходимость компенсировать незначительную скудность питания в прошлом». По этим письмам можно подумать, что Гуревич работал не в лагере, а в каком-то вахтовом поселке. Тут надо иметь в виду, что он, будучи заключенным, все же относился к категории ИТР. К тому же наверняка чуть приукрашивал свое житье, чтобы успокоить мать. Например, о своих лагерных болезнях он не упоминает в письмах вовсе. Надо сказать, до получения первого письма из лагеря родные Гуревича ничего не знали о его судьбе. На их запрос в наркомат обороны в октябре 1945 года пришел ответ, что «лейтенант Гуревич Анатолий Маркович пропал без вести». Хотя в это время он находился во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. В письмах из лагеря свое долгое отсутствие Гуревич объясняет туманно, намеками. Пишет, что якобы был в длительной командировке за границей, на дипломатической работе. Сегодня эти письма производят странное впечатление. С одной стороны – нескрываемая тоска по дому и свободе, что понятно для заключенного. С другой – многократные заявления преданности «нашей партии и ее руководителю», целые абзацы в стиле советского агитпропа: «Оперативные сводки с фронтов гигантских строек, строек коммунизма, пробуждают меня...» Но для того времени это было вполне естественно. Видимо, на просьбы о посылках родные откликались часто, и Гуревич даже настаивает, чтобы мать и отец, и без того стесненные в средствах, не тратились на него. В основном он просит присылать побольше табаку – махорки и самосада, которые он раскуривает в неизменной трубке. Однажды сестра прислала ему настоящие сигары, и Гуревич был на верху блаженства. Вспоминая о своей заграничной «командировке», в письме от 2-3 октября 1948 года он пишет: «Должен признаться, что в той обстановке, в которой я жил, у меня появились некоторые наклонности, которые я должен отнести к разряду далеко не положительных и от которых я стараюсь отвыкнуть.

К этим наклонностям относятся любовь к красивому и к комфорту, слишком развитый гурманизм, любовь к хорошему вину и главным образом к табаку, любовь к театру, к хорошеньким женщинам. В последнем все же я был весь prudent (осмотрительный, благоразумный – фр.) и сдержан, в то время как всем другим сильно злоупотреблял». Еще в том же письме он в очередной раз вспоминает Клэр, свою заграничную любовь: «О ней я мог бы писать тысячи страниц. Ах, если бы вы ее знали или могли когда-либо с ней познакомиться. Увы, этого не было и никогда не будет». Загадочная Клэр постоянно появляется в письмах Гуревича, иногда он упоминает об их детях, оставшихся где-то в той, заграничной жизни. Тоска по этой женщине не покидала Гуревича все лагерные годы. Под придуманным для лагерной переписки именем Клэр он «зашифровал» Маргарет Барчу. Маленькие радости и большое горе Лето 1949 года вновь принесло перемены. Гуревича перевели в другой лагерь – при шахте номер 40. Должность дали уже привычную – старший экономист планово-производственной части. Лагерь был еще больше, чем прежний – несколько тысяч человек.

У заключенного Гуревича появился даже отдельный кабинет и личный дневальный. «В качестве дневального я подобрал себе испанца по фамилии Умбьерто. Мальчиком он был эвакуирован в Советский Союз из Испании и помещен в интернат. Совсем молодым он пошел защищать свою вторую родину и попал в фашистский плен. По окончании войны он был освобожден нашими войсками и... попал в исправительно-трудовой лагерь на Воркуту. Мы с ним много говорили на испанском языке. ...Часто вечерами мы говорили с ним, и, предупредив его о том, что услышанное от меня он должен держать в секрете, я признался ему, что в 1937-1938 гг. воевал на стороне Испанской Республики против фашизма, против Франко и итало-немецких интервентов. Умбьерто был моим дневальным около двух лет». Вместе с другом – поволжским немцем Робертом Шютцем и еще одним заключенным – пожилым французом по фамилии Мулен

Гуревич придумал обустроить в лагере теплицы. Теплицы действительно обустроили, в них выращивали овощи и даже цветы. В его письмах этой поры появляется больше оптимизма: «Видел на днях еще раз кинокартину «Сердца четырех» и почувствовал, что я еще молод. Может быть, это хорошее предзнаменование. «Любви все возрасты покорны...» – писал А.С.Пушкин. Может быть, и я, старый воин, познаю ее еще раз. Любить я уже любил, и такая любовь не повторяется, но может случиться, что что-либо ее заменит». В одном из писем, 14 ноября 1949 года, Гуревич сообщает, что пишет книгу: «Пять глав – 201 страницу я сдал для направления в Москву, в МВС СССР. Остается еще шесть глав, примерно 250 страниц. План этих шести глав я направил также». Из письма не ясно, что это за книга, о чем она, и ответа на этот вопрос мне не нашли. Больше об этой работе Гуревич не упоминает, но можно понять, что связана начатая книга с каким-то его профессиональным опытом: «Она дает мне возможность принести еще некоторую пользу общему делу – укреплению обороноспособности нашей Родины». В начале 1953 года Гуревича вызвал к себе лагерный цензор, ведавший проверкой переписки заключенных. «Я был удивлен, что он предложил мне выпить водки, дав закусить бутербродами. Заметив, что я был не только удивлен случившимся, но уже успел и охмелеть, после непродолжительной беседы на отвлеченные темы мой собеседник вынул из письменного стола конверт и, вручая мне, сказал: «Это письмо вашей матери, прочтите его спокойно и не переживайте». Я с некоторой тревогой взял письмо и прочел о том, что моя мама сочла необходимым сообщить мне, что умер отец. Это был для меня поистине тяжелый удар». Перед освобождением На некоторое время из лагеря при шахте № 40 А.Гуревича переводили в другие подразделения Воркутлага. В том числе и в штрафной лагерь, куда его на три месяца «бросили на подкрепление» – организовывать работу заключенных. Гуревич вспоминает, что в последние годы заключения стал пользоваться пропуском на выход из зоны в любое время, а за свою работу стал получать зарплату. «Зная, что мать, пенсионерка, живет одна, я переводил ей основную часть моего заработка. Иногда переводы составляли от 300 до 1000 рублей», – вспоминает А.Гуревич. Последние перед освобождением годы Гуревич работал на Воркутинской научно-исследовательской мерзлотной станции (ВНИМС) Института мерзлотоведения Академии наук СССР, которая была расположена на территории шахты № 40. «На этой станции я проработал с ноября 1953 г. Вначале был оформлен рабочим, а затем старшим лаборантом экспедиции». По всей вероятности, и здесь А.Гуревич работал достойно. В октябре 1955 года ему выдали такую характеристику: «Термометрические наблюдения, проводимые т.Гуревичем, отличаются точностью и объективностью показания, журналы наблюдений ведутся с большой тщательностью. Все необходимые для работы приборы и инструменты т.Гуревич содержит в образцовом порядке, проводя им своевременно профилактический ремонт... За время пребывания на работе во ВНИМС т.Гуревич проявил себя как исключительно добросовестный и исполнительный работник». Характеристику подписали и.о. начальника ВНИМС Ф.Я.Новиков и мл.научный сотрудник А.В.Надеждин. Они же уговаривали Гуревича, когда пришло известие о его освобождении по амнистии, остаться работать в Воркуте уже вольнонаемным. Но Гуревич от такого предложения отказался. 5 октября 1955 года А.Гуревичу выдали справку об освобождении, билет на поезд «Воркута – Москва» и деньги на питание в пути – 15 рублей 15 копеек. «Я на свободе, скоро увижу мою мать!» – так заканчиваются его воспоминания о Воркуте. На свободе ему было суждено пробыть меньше трех лет. Вместо послесловия. Звонок из Мадрида После освобождения из мордовских лагерей в 1960 году Анатолий Гуревич женился на Лидии Кругловой, которая была намного его младше. Лидия Васильевна стала настоящим «ангелом-хранителем» для Анатолия Марковича, поддерживая его во всех жизненных невзгодах, в борьбе за полную реабилитацию. До 1978 года А.М.Гуревич работал инженером на комбинате «Росторгмонтаж», был награжден медалью «За доблестный труд». До глубокой старости Анатолий Маркович был уверен в том, что Маргарет Барча и его сын Мишель погибли в лагере после войны. На самом деле они остались живы. И, в свою очередь, думали, что Винсенте Сьерра нет на этом свете. Но в 1965 году французский писатель Жиль Перро, автор знаменитой книги «Красная капелла», нашел Маргарет и Мишель, которые жили в Брюсселе, и сообщил им, что Винсенте Сьерра, он же Анатолий Гуревич, живет в Ленинграде. Все попытки Маргарет найти своего возлюбленного закончились ничем – в советских дипучреждениях ей не дали ни адреса, ни телефона Гуревича. Маргарет Барча умерла от рака в 1985 году. А через пять лет, 29 ноября 1990 года, в квартире А.М.Гуревича раздался телефонный звонок. Вот как вспоминает об этом в своей книге сам Гуревич: «Мне и Лидии Васильевне сразу показалось, что звонит кто-то из-за границы. Сняв трубку, я услышал женский голос, предупредивший, что со мной будет говорить Мадрид... Я стал ждать соединения и вдруг услышал незнакомый голос и ошеломившие меня слова: «Папа, я Мишель!» Усомнившись, правда, не является ли это провокацией, я сразу же задал на том же французском языке вопрос: «Мишель, скажи мне, кто были твои крестные родители и где тебя крестили?» Ответ последовал немедленно: «Меня крестили в католической церкви во Фридрихроде...» Услышав это, я, сидя на стуле у телефона, опустил трубку и больше не мог разговаривать». Вскоре, в феврале 1991 года, Мишель приехал в Ленинград, затем стал приезжать каждый год – один или с женой Каролиной и сыном Сашей. Даже по фотографиям видно, насколько сын и внук похожи на Анатолия Марковича... В свою очередь Гуревич с женой смогли побывать и в Испании, и во Франции, и в Бельгии – в тех местах, где когда-то происходили события, связанные с «Красной капеллой». Анатолий Маркович Гуревич скончался на 96-м году жизни в ночь на 2 января 2009 года. Он похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Публикацию подготовил Евгений Хлыбов. |