| Дым Отечества |

20 декабря 2014 года |

Люди степного Семиречья

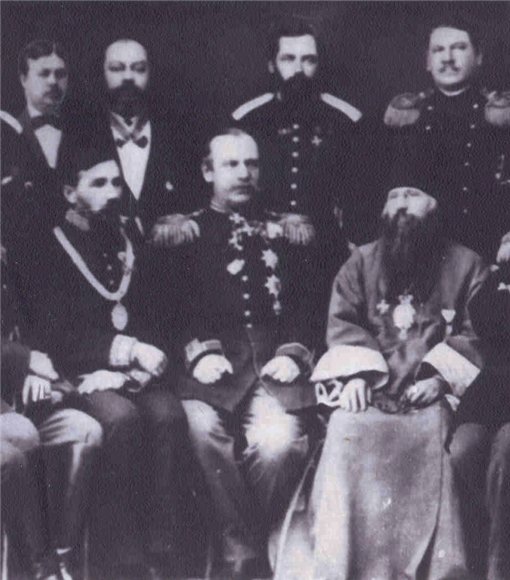

Чиновники Семиреченской области.

Военный генерал-губернатор Г.Колпаковский.

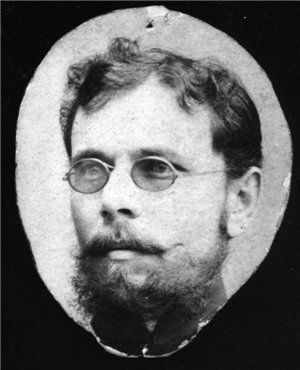

Чиновник И.Колпаковский.

Инженер И.Паклевский-Козелл.

Многие сослуживцы и знакомые Ивана Куратова по работе в Казахстане обладали разносторонними интересами, широкой эрудицией, глубоким интеллектом В уходящем году в нашей республике отметили 175 лет со дня рождения основоположника коми литературы Ивана Алексеевича Куратова. В наступающем 2015 году в биографии классика коми национальной литературы вновь круглая дата: исполняется 140 лет со времени его кончины. Эти даты вновь и вновь заставляют погрузиться в перипетии недолгой, но сложной, творческой, яркой жизни первого коми поэта, сводить воедино немногочисленные и разрозненные сведения о его судьбе. А вместе с этим отметать некоторые расхожие штампы о его мировоззрении и окружении. Так, до сих пор некоторые исследователи жизни и творчества И.Куратова вопреки истине продолжают утверждать,

что в казахстанский период он был окружен чуждыми по духу, во многом даже враждебно настроенными людьми. Между тем в далекой Семиреченской области, где первый коми поэт провел девять последних лет перед преждевременной кончиной, в лице многих сослуживцев он обрел единомышленников и друзей. «Распознание» поэта Эту публикацию стоит начать с небольшого экскурса в фонды Национального музея РК. Здесь хранятся более 250 тысяч памятников материальной и духовной культуры Коми республики. Среди этого богатства есть и коллекция фотографий, поступившая в музей в 1940 году. В том далеком уже году в Коми широко отмечался вековой юбилей коми поэта, лингвиста и правозащитника И.А.Куратова. А перед этим были развернуты масштабный поиск сведений об основоположнике коми литературы и сбор экспонатов о его жизни и творчестве. В Казахстан, где провел последние девять лет Иван Алексеевич, был командирован коми журналист и переводчик С.М.Морозов, который и привез в Сыктывкар подборку подлинных фотографий, хранящихся сейчас в Национальном музее РК. На казахстанских снимках запечатлены чиновники, служившие в 1867-1875 годах в Семиреченской области одновременно с И.А.Куратовым. Как известно, первый коми поэт после окончания в Казани училища военного ведомства был определен в учрежденную в 1867 году Семиреченскую область, где занимал довольно высокие посты судьи, следователя, прокуратора по военному и гражданскому ведомствам. На старых фотографиях остались жить высокопоставленные сослуживцы И.А.Куратова из Семиречья, среди которых должен был быть и он сам. Накануне 100-летнего юбилея поэта на его родине никто уже не знал, как он выглядел, у его многочисленных родственников не уцелело к тому времени ни одного снимка с его изображением. Поэтому члены юбилейной комиссии в привезенных из Казахстана коллективных и индивидуальных снимках изо всех сил пытались «распознать» коми поэта. В приложении «Дым Отечества» («Предполагаемый Куратов», 20.11.2004 г.) подробно рассказывалось, как в конце концов был обретен портрет И.А.Куратова. Случилось это только в 1950 году, удача улыбнулась коми писателю и историку П.Доронину: из одной книги личной библиотеки первого коми поэта выпала маленькая, вырезанная в форме овала фотокарточка, на которой и был запечатлен Куратов. Правда, С.Морозов, съездивший в 1939 году в Казахстан, не преминул в своих публикациях приписать «распознание» поэта на казахстанских фотографиях себе. Как он мог сделать это за столь краткосрочную (всего четыре дня!) командировку в Казахстан? И вообще, как за короткое донельзя время ему удалось оты-

скать, собрать, привезти внушительную коллекцию фотографий семиреченских чиновников? Ссыльный из Алма-Аты К счастью, сегодня ответы на эти вопросы уже не повисают в воздухе. С.Морозов, как говорится, ничтоже сумняшеся, сообщал, что коллекцию фотоснимков чиновников Семиреченской области он собрал в фондах художественной галереи Алма-Аты. Галерея в столице Казахстана распахнула двери в 1935 году. Ее основу, так же как и Национальной галереи Республики Коми, составили полотна, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, конфискованные при национализации имений, усадеб, частных коллекций в 1920-е годы. Затем из Москвы, музейного фонда СССР, они распределялись по галереям всей страны. В Алма-Ату таким образом попали работы как мастеров Западной Европы, так и произведения знаменитых русских художников. Но никакой коллекции снимков дореволюционных казахстанских чиновников в художественной галерее Алма-Аты не было. И не могло быть уже по назначению этого учреждения культуры – сокровищницы произведений искусства. Как выяснилось, побывавший в Алма-Ате журналист С.Морозов воспользовался уже готовыми материалами о Куратове и его окружении, отобранными очутившимся в середине 30-х годов в ссылке в Алма-Ате бывшим директором Коми областного музея Сергеем Александровичем Поповым. Пытливый исследователь, неравнодушный человек, попав в Казахстан, приложил немало усилий для поисков сведений о первом коми поэте. Интерес к его судьбе и личности у Попова был не праздный. Еще будучи студентом Усть-Сысольского педтехникума, в 1924 году вместе с преподавателем, в будущем известным коми ученым А.С.Сидоровым, он предпринял поездку по Ижмо-Печорскому уезду, в ходе которой нашлись четыре книги из библиотеки Куратова. Еще до ареста Попов написал статью, посвященную творчеству Ивана Алексеевича. В Алма-Ате, в Государственном историческом архиве, именно он отыскал формулярный список о службе коллежского секретаря И.Куратова, на основе которого написал статью, отосланную в Сыктывкар. Но она осела в недрах НКВД Коми АССР. Да и могла ли она увидеть свет, если С.Попов считал, что «формулярный список не дает никаких материалов о причастности Ивана Алексеевича к революционному движению... Город Верный является не местом ссылки, а местом его служебной работы. Наконец, работа судебно-следственного характера сначала в военных частях, а затем в гражданских учреждениях вряд ли может говорить о его революционных настроениях». Именно Сергей Попов еще в 1938 году видел и просматривал большую коллекцию фотографий дореволюционного чиновничества Семиреченской области, хранящуюся в Центральном музее Казахстана, эту подборку музейных снимков и привез из Казахстана в Сыктывкар С.Морозов. О многих из запечатленных на них чиновниках любознательный С.Попов мог бы поведать немало занимательного, интересного. Однако снимки, поступившие в Коми краеведческий музей, а также их герои долгое время не привлекали внимания исследователей, оставаясь безымянными. Судьбы чиновников Семиреченского края, связанных с первым коми поэтом и службой, и дружбой, вновь очутились в центре внимания лишь в 70-90-е годы прошлого столетия. Биографии этих людей изучили, дополнили новыми фактами казахстанские ученые и краеведы А.Рогожинский, В.Королева, В.Проскурин, Н.Букетова... Без сомнения, одним из ценнейших исследований по истории семиреченского чиновничества и его взаимоотношениях с И.А.Куратовым стала книга алма-атинского энтузиаста Н.П.Ивлева «Куратов в Казахстане». Эти источники дают право утверждать: первый коми поэт вдали от родины не был изгоем, его ближний круг состоял из эрудитов, патриотов, людей с творческой и научной жилкой. Россия

прирастет Востоком Итак, перенесемся в 60-е годы XIX века. Геополитические интересы Российской империи в те годы простерлись далеко на Восток. В 1867 году в туркестанском Семиречье, населенном десятками разных народов, часто враждебно настроенных друг против друга, взвились российские стяги. Первыми обживать степи и солончаки ринулись казаки, возводя между немногочисленными населенными пунктами обширного края станции-пикеты. Столицей Семиреченской области стала бывшая крепость возле алма-атинской станицы, получившая название Верный. Военным губернатором новой административной единицы в составе громадного Туркестанского края был назначен возглавлявший до этого Алатовский округ боевой генерал Герасим Колпаковский. Пути господни неисповедимы... Незадолго до образования Семиреченской области, в 1866 году, в находящийся за тысячу верст от Верного город Семипалатинск прибыл для прохождения службы выпускник Казанской школы военного ведомства Иван Куратов. Он был определен аудитором в 7-й Западно-Сибирский батальон. Чуть меньше года Иван Алексеевич оставался в этом городе. Но именно этот период стал одним из самых плодотворных в его творчестве: в Семипалатинске из-под его пера вышло порядка 30 стихотворений. Самым же близким товарищем в бытность в этом городе стал для коми поэта Иван Колпаковский, работавший юристом в областном правлении. Родной брат губернатора Семиреченской области. В новой административной единице, на голом месте необходимо было создавать разветвленную многоуровневую вертикаль власти, заселять необжитые территории, налаживать производство. Надо ли говорить, что новая область на карте России стала заманчивым уголком для всякого рода авантюристов, людей, стремящихся без усилий сорвать куш, разбогатеть. Одновременно с ними в надежде избавиться от всевозможных пороков, пронизавших российские властные структуры, сюда устремились и правдолюбцы, люди интеллигентные, увлеченные. Последние были в фаворе у военного генерал-губернатора. Через своего брата, работавшего в Семипалатинске, Герасим Колпаковский пригласил переехать в Верный и Ивана Куратова, с первых же месяцев службы зарекомендовавшего себя исполнительным, честным, неподкупным чиновником. Что он и сделал, отправившись в конце 1867 года на перекладных в Верный. Из историографии Семиречья Герасим Алексеевич Колпаковский предстает как храбрый вояка, дослужившийся от рядового до генерала. Уже в бытность Куратова в Верном благоволивший к нему губернатор предпринял военный поход по присоединению воинственной Кульджи. А одновременно с этим Колпаковский прикладывал большие усилия по обустройству вверенного ему края, «выписывая» специалистов из разных сфер: архитекторов, лесоводов... Вслед за военными в Семиречье с экспедициями прибыли ученые. Всем им – знаменитому путешественнику Н.Пржевальскому, одному из патриархов отечественной геологии И.Мушкетову, первому казахскому ученому Ч.Валиханову оказывал личное содействие генерал-губернатор. Нестандартный

генерал Колпаковский состоял членом Императорского общества любителей естествознания, этнографии и антропологии, составлял гербарии растений, отлавливал диких животных, делал их чучела, которые отсылал в московский зоосад, а также... Чарльзу Дарвину. Всемирно известный ученый состоял в переписке с губернатором Семиречья. Увлекался Герасим Алексеевич и нумизматикой, коллекционировал древние восточные рукописи. Имеются сведения, что именно он заложил в России идею о подводной археологии, написав статью об исследовании дна Иссык-Куля. А в 1870-1872 годах Колпаковский даже закупал для этих целей подводное снаряжение. Многогранная деятельность губернатора включала организацию этнографических выставок и сбор экспонатов казахских мастеров на Всемирную выставку 1868 года в Париже. Не случайно Г.А.Колпаковский был удостоен золотой медали Императорского общества любителей естествознания, этнографии и антропологии. Как не случайно и то, что именно к нему уже после смерти Куратова обратился один из самых близких друзей Ивана Алексеевича по Казани, земляк из коми села Грива, сделавший блестящую карьеру на судейском поприще Асигтрит Попов. Встреча Колпаковского и Попова происходила где-то в центральной России. Друг поэта очень просил позаботиться о его рукописном наследии. После возвращения в Семиреченскую область Г.Колпаковский написал письмо ближайшему другу Куратова по Верному и его душеприказчику В.Чистопольскому, в котором изложил просьбу А.Попова, не скрывая и своей заинтересованности в сохранении зырянских рукописей умершего в расцвете лет чиновника. Но в это время они уже были отосланы племяннику поэта Н.А.Куратову, студенту Санкт-Петербургского университета. Под стать деятельному, разностороннему губернатору были и многие его подчиненные. Большинство из них, как и И.Куратов, прибыли в Семиреченский край по личному приглашению Колпаковского. Ученые

чиновники Целая когорта верненских знакомых Куратова была связана с Тобольском и Тобольской губернией. Уроженец этого города Н.А.Абрамов, служивший в областном правлении Семипалатинска, стал первым историком и этого города, и обширного края, составив описание многих казахстанских населенных пунктов – Усть-Каменогорска, Павлодара, Капала, Лепсинска. Потомком крепостных крестьян Тобольской губернии был первый архитектор Верного Павел Зенков, избранный в 1877 году городским головой и остававшийся в этой должности более десятка лет. И.Куратов и П.Зенков состояли членами комитета по строительству первого православного собора в Верном, тесно общались друг с другом. А с приехавшим в Казахстан из Тобольской губернии чиновником Николаем Аристовым Иван Алексеевич тесно соприкасался на основной службе. Выпускник юридического факультета Казанского университета Н.Аристов состоял делопроизводителем областного правления, затем, так же как Куратов, был чиновником особых поручений при военном губернаторе, дослужился до вице-губернатора Семиреченской области. Одновременно с выполнением служебных обязанностей серьезно занимался наукой, обретя славу видного историка-востоковеда, автора фундаментальных трудов по исторической географии Западного Тянь-Шаня, этнической истории казахов, киргизов, других народов. Николай Александрович очень помог уже смертельно больному Куратову и в составлении отчетов о выявленных им злоупотреблениях судьи Гревеница. В изучении истории, быта, языка, верований народов Семиречья внесли лепту многие сослуживцы и близкие знакомые И.Куратова. Безучастным не остался и он, изучая уйгурский язык, а в его библиотеке не случайно находилась Библия на турецком языке. Вопросами этнографии киргизов занимались хорошие знакомые И.Куратова офицеры М.Изразцов и Р.Метелицын. Последний открыл в Верном первый фотосалон. Автором большого количества статей в периодике, а также книг стал начальник штаба войск Семиреченской области Л.Костенко. В бытность в командировке в Кульдже И.Куратов познакомился с высокопоставленными чиновниками А.Каульбарсом и П.Рейнталем, также оставившими историко-географические исследования. Близкий товарищ первого коми поэта по Верному Н.Пантусов, выпускник Санкт-Петербургского университета, слыл в Семиречье полиглотом, изучал арабскую литературу, собирал рукописи. Новые методы лечения различных заболеваний разрабатывал уездный врач И.Соболевский. Он, в частности, придавал большое значение лечению кумысом и местными минеральными водами. Этот список можно продолжать и продолжать. Чиновник для особых поручений при военном губернаторе, коллега по службе И.Куратова В.Монастырский серьезно занимался вопросами истории семиреченского казачества. Завершить начатую работу ему помешала преждевременная смерть – он скончался в 1881 году в возрасте 38 лет. Историком верненского казачества стал еще один знакомый И.Куратова – Н.Леденев. Скончавшийся в Семиречье в расцвете сил полковник Руновский оставил любопытные воспоминания о Шамиле. И, наконец, близкий друг Ивана Алексеевича, коллега по работе в семиреченском тюремном комитете Л.Самарин являлся автором материалов оппозиционного к властям знаменитого «Современника». В Верном он состоял под надзором полиции, работал в типографии и не терял связи с живущими в центре страны единомышленниками. По имеющимся сведениям, в «Современнике» свои материалы он публиковал под псевдонимом. Лишь инициалами он обозначил себя и в конце некролога на смерть И.Куратова, помещенного в 1876 году в издававшейся в Верном газете «Публикации по Семиреченской области». Комендант

Форт-Росса Особое место в сонме многочисленных знакомых и сослуживцев И.Куратова занимает Александр Гаврилович Ротчев, предпринявший путешествие по Туркестанскому краю и встречавшийся в 1869 году с первым коми поэтом. Судьба этого человека «тянет» на большой, увлекательный, с элементами авантюры роман. Вот лишь несколько штрихов к портрету А.Ротчева. Уроженец Москвы (1806 г.), А.Ротчев вращался в среде столичной интеллигенции, пробовал перо в разных жанрах. Особый успех принесли ему переводы пьес знаменитых французов Мольера и Шиллера, а также великого англичанина Шекспира. Казалось, это предопределит и будущую стезю полиглота. Однако вышло все по-другому. В 1835 году А.Ротчев вступает на службу в главное управление Русско-Американской компании (РАК) и отправляется с семьей в Русскую Америку. С 1838 по 1841 год Александр Гаврилович являлся правителем самого южного поселения Русской Америки – Форт-Росса. Любопытно, что в Русской Америке – Калифорнии, а также в Форт-Россе в это время жили выходцы и из Зырянского края. Этот факт, а также фамилия управляющего фортом (Ротчев – несколько видоизмененная форма распространенной коми фамилии Рочев) вкупе с другими деталями некоторым исследователям позволяют утверждать: А.Ротчев или его родичи были выходцами из Коми края. Коли это так, то об этом наверняка знал и И.Куратов, встречавшийся с путешественником в Семиречье. Одним из итогов туркестанского вояжа А.Ротчева стали «Очерки торговли в Семиреченской области 1868-1869», опубликованные в журнале «Русский вестник». В землю

обетованную Очутившись за «тридевять земель» от родных мест, множество невидимых нитей продолжали связывать И.Куратова с северным краем. Бывший политссыльный, изобретатель, механик, оригинальнейший человек поляк И.Паклевский-Козелл в 1874 году заменил его в Верном в должности чиновника по особым поручениям при военном губернаторе. В конце XIX века эта же непривычная для русского слуха двойная фамилия гремела на всю Россию и громче всего звучала по соседству с Коми краем – в соседней Вятской губернии. Здесь, в Слободском уезде, находились Холуницкие чугунолитейные и железноделательные заводы, принадлежавшие А.Ф.Паклевскому-Козеллу и его сыновьям. Наверняка они состояли в родстве – неистощимый на идеи инженер из города Верный и владельцы предприятий, отливающих лучшие в стране чугун и железо. Связи между Вологодской губернией и Туркестанским краем осуществлялись постоянно, одни чиновники получали назначение на север, другие ехали покорять степной край. Верненского уездного судью I участка И.Куратова в 1871 году сменил его коллега Бахтиаров. А спустя несколько лет, еще при жизни Ивана Алексеевича, Бахтиаров очутился в Усть-Сысольске, где работал воинским начальником. Еще за десять лет до Куратова окончивший Вологодскую духовную семинарию В.Сенявин после завершения учебы подался в Туркестанский край, где брал подряды на живописные работы. Семиречье он покинул в год смерти И.Куратова. Самым излюбленным местом этот отдаленный уголок Российской империи стал для духовенства Вологодской губернии. В «Вологодских епархиальных ведомостях» на рубеже веков печаталось немало извещений об отъезде священников и псаломщиков из различных северных уездов в отдаленную казахстанскую епархию. Среди десятка иереев, свивших гнездо в степных краях, были церковно-

служители и из Коми края. А в начале ХХ века, в 1911 году, в Туркестанскую епархию отправился еще один Куратов – Сергей. Псаломщик Вассиановской церкви Кадниковского уезда, он был не только однофамильцем первого коми поэта, но и доводился ему дальним родственником. Бароны

из Мекленбурга С родной для И.Куратова Вологодской губернией, оказывается, был связан и человек, попортивший ему в Семиречье немало нервов. А противостояние творимым им бесчинствам стоило первому коми поэту жизни. Барон Евгений Гревениц заступил на должность верненского судьи I участка, которую до него как раз и занимал Иван Алексеевич. Трудно сказать, что потянуло отпрыска титулованной фамилии, сына сенатора А.Ф.Гревеница в столь отдаленный от центра необжитый еще край. Возможно, что уже в самом начале карьеры он успел подмочить свою репутацию, поэтому высокопоставленный отец устроил сына подальше от светских пересудов и глаз. Но с первых же дней работы на новом месте, в далекой окраине, судья Гревениц, «скооперировавшись» с чиновниками одинакового образа жизни и мыслей, стал чинить произвол и насилие над неповинными людьми. В Верном с рук это ему не сошло. В противоборство с ним вступил равный ему по служебному статусу, хотя и сильно уступающий по знатности и родовитости губернский чиновник И.Куратов. Последний нашел сочувствие, понимание, поддержку в этом деле у большинства коллег и генерал-губернатора Г.Колпаковского. Уже сильно занемогший Куратов сумел доказать вину Гревеница, тот был вынужден покинуть Верный и перебраться в Ташкент. К слову, Е.Гревеницу, как и И.Куратову, была суждена довольно короткая жизнь: он скончался в 1887 году в возрасте 44 лет. Род Гревеницев, между прочим, был в свое время вписан во вторую часть дворянской книги Вологодской губернии. В 1800 году вологодским губернатором состоял Иван Ильич Гревенс, прямой потомок родоначальника этой фамилии, перебравшегося в 1797 году в Россию из Мекленбурга Фридриха Гревеница. Лейтенант флота Григорий Гревенс (Гревениц) в 1842 году был управляющим вологодской удельной конторой. Он доводился племянником известному российскому поэту вологжанину К.Батюшкову. Род Гревеницев за два столетия тесно переплелся с многими именитыми российскими семьями. Фамильное древо Гревеницев за это время несколько раз сплеталось с предками, а также с потомками и великого русского поэта А.С.Пушкина. Валентина СОВА, ученый секретарь Национального музея РК. Анна СИВКОВА, корр. «Республики». Чиновники Семиреченской области. Стоят Н.Леденев и И.Колпаковский. Сидят О.Бородин (переводчик), Н.Пантусов, Г.Колпаковский, П.Эйлер, В.Фон-Герн. Снимок сделан после 1874 года. Военный генерал-губернатор Г.Колпаковский. Чиновник И.Колпаковский. Инженер И.Паклевский-Козелл. |