| Дым Отечества |

25 января 2014 года |

Сердце "Пармы"/ Нину Павловну Ефремову земляки называют душой московского национально-культурного общества коми

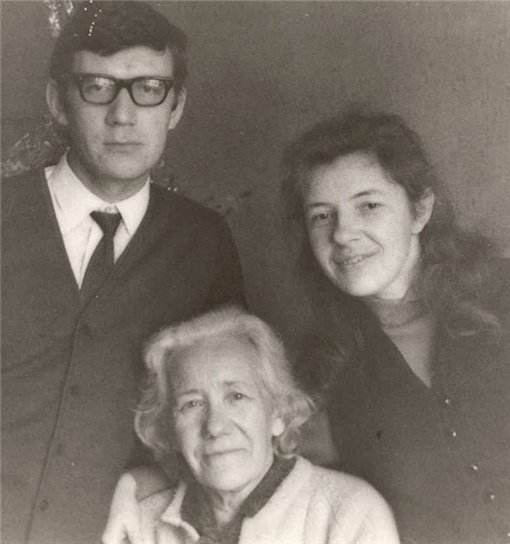

Нина Ефремова с матерью и братом. Сыктывкар. Конец 50-х годов.

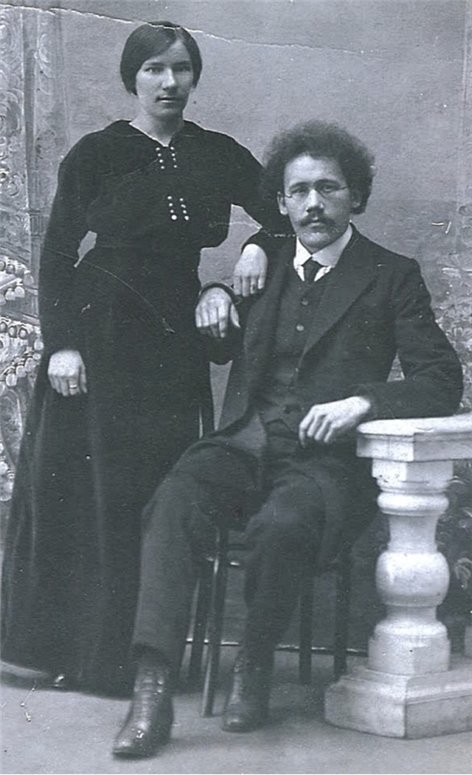

Иван Васильевич и Александра Александровна Жеребцовы. Начало XX века.

В нынешнем году 25 лет со дня создания будет отмечать московское национально-культурное общество «Парма». Оно объединяет людей, в силу разных причин разъединившихся с отчим краем – Коми землей и ставших москвичами. Сплачивать земляков, устраивать совместные встречи, различные мероприятия, дать сородичам снова почувствовать глубину, ясность родного слова и красоту коми напевов... Уже четверть века это удается делать в громадном мегаполисе, каким является Москва. Сердцем коми «Пармы» в столице страны, ее главной движущей силой уже много лет земляки по праву считают Нину Павловну Ефремову. От севера до Арбата Стоит напомнить, что корни нынешней «Пармы» уходят в 20-е годы. Тогда, на волне начавшихся преобразований, в Усть-Сысольске было создано Общество изучения Коми края, чьи филиалы, словно от брошенного в воду камушка, стали возникать и в других точках страны, где жили коми. Осенью 1923 года такая ячейка энтузиастов – исследователей Коми края свила гнездо в Москве. Хотя, по сведениям доктора культурологии Майи Бурлыкиной, землячество в главном городе страны существовало и до этого. Его организовали коми студенты, учившиеся в Москве. У студенческого землячества была даже своя штаб-квартира в одном из старинных особняков на Арбате. Московское отделение Общества изучения Коми края (его и стали называть землячеством) в год своего создания насчитывало всего десять членов. Но уже в 1924 году ряды московских сородичей выросли до 43 человек. Следует подчеркнуть, что ни тогда, ни теперь национальный признак не являлся непреложным фактором для вступления в ряды землячества. К примеру, в 1924 году около четырех процентов входящих в него членов были русские. Доминантой этой общественной структуры и изначально, и теперь остается неподдельный интерес к северной родине, наведение с ней всевозможных мостов и мостиков. А в 20-е годы вектор деятельности землячества был задан серьезный, актуальный, созвучный времени. Московские северяне занимались исследованием различных сторон хозяйства и культуры Коми края, выезжали за сбором материалов в экспедиции. В Москве издавался рукописный журнал «Коми му». Регулярно проводились встречи, куда приглашались для выступлений известные ученые. М.И.Бурлыкиной в московских архивах удалось отыскать документы об участии в одном из земляческих собраний в Москве основоположника российской антропологии, известного российского ученого Виктора Бунака. Прямо во время встречи он произвел антропологическое измерение студентов, а позднее ознакомил с выводами коми москвичей. Как феникс из пепла И землячества, и краеведческие объединения в 30-е годы подверглись шельмованию, уничижающей критике, были закрыты, разогнаны, а многие их члены репрессированы. Такая же участь постигла коми землячество в Москве. Но оно, образно говоря, как феникс из пепла, возродилось вновь. В конце 80-х, как и в 20-е годы, страну снова охватили масштабные преобразования. И люди одного роду-племени опять потянулись друг к другу, ища и находя в соплеменниках так необходимые в натужные годы опору, поддержку, надежду. Московские коми сплотились гораздо раньше других столичных диаспор, одними из первых зарегистрировали свое национально-культурное общество, подобрав для него и название, олицетворяющее главное богатство Коми земли. Нынешний руководитель «Пармы» Нина Павловна Ефремова помнит всех из когорты коми москвичей, энергия и желание которых стали маяком, лучом для остальных. Альберт Попов, Ремир Сенюков, Алексей Конюхов, Николай Жилин, Зинаида Тудвасева, Василий Игнатов, Раиса Боталова... Благодаря им в конце 80-х состоялись первые встречи, был принят устав общества, завязались контакты с другими диаспорами, которые поддерживаются и по сей день. Воодушевление, чувство локтя, видимые и невидимые нити, связывающие с родным краем... Все это – светлое, теплое, долгожданное натыкалось на бюрократические барьеры, оборачиваясь множеством сиюминутных хлопот и забот. В первые годы землякам негде было даже встречаться, общаться. Привечал их тогда чаще всего ученый Ремир Сенюков, договаривался с руководством института нефти и газа им. Губкина, где трудился. После рабочего дня или в выходные в аудиториях и залах этого вуза коми москвичи устраивали посиделки, намечали планы, слушали народные песни. Прошло время, и гостеприимным домом для общества стало Представительство Республики Коми при Президенте РФ. Дорогие мои москвичи Нина Ефремова говорит, что без общества «Парма» она давно не представляет свою жизнь. С 1961 года она живет в Москве, перевидела всяких людей, уже как пять своих пальцев знает столичные улицы, свыклась с их шумом и суматохой. Но после первого же прихода на заседание «Пармы», еще в конце 80-х годов, поняла: сообщество людей, связанных ностальгией по родине, национальными узами, ей дороже как ничто другое. – Главное богатство «Пармы» – люди, – уверена Нина Павловна. – В Москве выходцев из Коми довольно много, часть из них приходит на наши встречи. В среднем по 50, 100 человек. И ведь каждый – состоявшийся человек, личность с большой буквы. Мои земляки мне очень симпатичны еще и потому, что каждый из них дорогу в Первопрестольную проторил сам, без протеже, помощи. А ведь каких научных и прочих высот достигли уроженцы коми глуши! И принимается сыпать фамилиями и именами. «У нас тут есть коми генерал Юрий Фомин и коми контр-адмирал Юлий Фотиев». «А чего стоит одна наша геологиня, доктор геолого-минералогических наук Вера Алексеевна Чижова. Международная академия наук в 2000 году уроженке Троицко-Печорска присвоила почетное звание «Рыцарь науки и искусства». «Сложнейший курс ядерной фазики в МГУ читает Михаил Чукичев, выходец из Шежама». «На наши встречи приходят несколько докторов технических наук, среди них – Евгений Сухарев и Александр Попов. А Валерий Рочев – доктор химических наук, ученый секретарь Института химической физики РАН». «Вам надо обязательно познакомиться с Елизаветой Михайловной Авдеевой. Она из Усть-Кулома. Врач. Непревзойденный фтизиатр. Не зря же ее считают одним из трех лучших фтизиатров Москвы...» В руках Нины Павловны появляется «лохматый» блокнот, и наша беседа выходит на новый виток. «А ведь сколько еще других земляков, обойденных нашим вниманием, но оставивших яркий след в жизни». И снова называет десятки фамилий и имен. При этом выясняется, что почти всех, кого упоминает, она знает лично, многих навещала, а о некоторых успела навести справки, узнать немало ярких подробностей из их судеб. Стоит лишь удивляться, как немолодая, не очень здоровая женщина умудряется знать всех и вся столичной диаспоры коми! В глубь веков А о себе Нина Павловна рассказывает неохотно. «Родилась в коми глубинке – в селе Усть-Уса. Детство и юность прошли в Сыктывкаре. Все корни – и по отцу, и по матери – северные. Правда, отец, Павел Александрович, из-под Котласа, он – потомственный водник. А в родословной мамы переплелись несколько известных в Коми фамилий и династий». С этими словами достает старую фотокарточку. И, видимо, уже заранее представляя эффект от просмотра снимка, лукаво прищурив глаза, спрашивает: «Не узнаете этого мужчину?» «Вылитый Игорь Любомирович Жеребцов!» – сразу же вырывается ответ. Собеседница улыбается: такой результат она явно предвидела. Говорит, что это ее дед по матери, Иван Васильевич Жеребцов, близкий родственник доктора исторических наук, директора Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН Игоря Жеребцова. Дед Нины Павловны, как и наш современник, тоже был образованным, неординарным человеком. Кроме учительствования писал, составлял учебники. Под стать ему была и жена, Александра Александровна, одна из первых коми учительниц, награжденных орденом Ленина. И она тоже не только уроки языка и литературы давала, но и учебники готовила. Корни же ее из Межадора, от тамошних Морозовых. – Межадор в моих поездках по Коми республике – самая притягательная точка, – продолжает рассказывать Нина Павловна. – Хожу по улицам этого села, засматриваюсь на дома, а в некоторые и заглядываю. Что-то все хочу узнать, запомнить, уточнить. И родина предков никогда без открытий не отпускает. В последний приезд «признал»-таки меня родовой дом. А на одном фотокадре розовое свечение откуда ни возьмись проявилось. Ну, думаю, брак вышел. Но оказалось, что именно в том месте, отмеченном дымкой, раньше храм сельский стоял, где всех моих предков крестили и отпевали. Долго пыталась установить его расположение – и нате, на своем фотоаппарате разгадку нашла. В рубашке родилась Родной же дом в Сыктывкаре в памяти коми москвички остался теплым, многоголосым, загадочным. Теплом отдавали деревянные стены. В городе было много родни, все праздники тогда встречали в кругу близких, за столом. От моря книг кружилась голова: хотелось прочесть и это, и то. На этажерках и шкафах стояло много томиков и на иностранных языках. Уже позже, встав взрослой, немало удивлялась тому, что мама, Ираида Ивановна, «глубокая провинциалка», техник-строитель по профессии, знала изящные языки и свободно читала на них. В послевоенные годы сыктывкарская молодежь рвалась к вершинам знаний. В республике в те годы работал один-единственный вуз, и многие уезжали учиться в Питер, Москву, Свердловск. О качестве знаний, получаемых в обычных сыктывкарских школах, само за себя говорило то, что их выпускники «с ходу» поступали в самые престижные вузы страны. Нина Ефремова, дочь потомственных водников, выбрала институт водного транспорта в Ленинграде. С учебой в институте никаких проблем ни разу не возникало. Но укоренившаяся еще с детства привычка – сделать дело быстро, не оставляя ничего на потом, студентке Ефремовой однажды сослужила хорошую службу. Вернее, даже так: позволила разминуться с нависшей гибелью. Заканчивался семестр. Но перед сессией очень хотелось побывать дома. До первого экзамена времени было предостаточно, можно со спокойной душой махнуть в Сыктывкар и вернуться в Ленинград. Но Нина решила все-таки «перестраховаться» – сдать пораньше первый экзамен. Однако преподаватель не мог принять экзамен в первой половине дня. А у Нины был куплен авиабилет до Сыктывкара, и как раз на назначенный преподавателем час. «Ничего, вечерним рейсом полечу, обменяю билет», – успокоила она себя, готовясь отвечать экзаменатору. Вечером, как и предполагала, была уже в Сыктывкаре. Вот и родной дом. Вошла. Кругом – мертвая тишина. «Это так непохоже на все встречи», – подумала про себя. Вдруг из-за одной двери родственница вышла. Глаза заплаканные, на лице – ужас. «Нина, ты откуда взялась?» – испуганно подошла к ней. «А что случилось?» И только тут все разрешилось. Оказывается, борт, на котором должна была прилететь Нина, не долетел до Сыктывкара, рухнул на землю, все пассажиры погибли. «А я, видно, в рубашке родилась», – резюмирует Нина Павловна. В последующей жизни случалось всякое, но воля, характер, любознательность всегда выводили из тупиков. (Хотя, может, и «рубашка» на ней тоже была.) Около 30 лет Нина Ефремова проработала в научно-исследовательском институте водного транспорта, имеет печатные труды, статьи, книги. Вырастила сына и дочь. «Теперь у меня два дома, – признается она на прощание, – свой и тоже свой – «Парма». Анна СИВКОВА. |