| Дым Отечества |

23 ноября 2013 года |

"Конфискованная" родина/ Все, что осталось Гуляевым в наследство от предков, - память

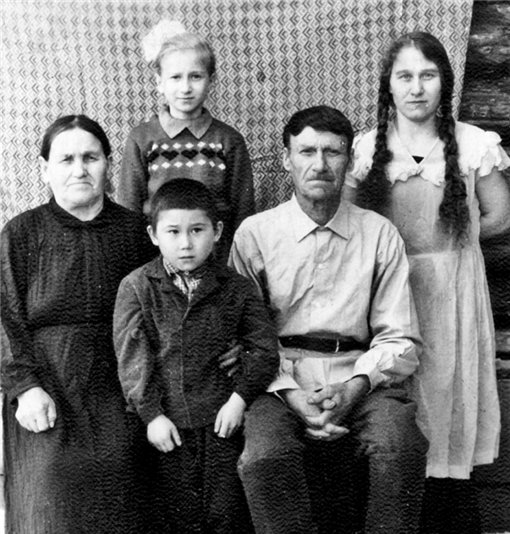

Григорий и Анастасия Гуляевы с дочерью Лидией и ее детьми, п. Кожва. 1957 год.

Вектор любого значимого современного исторического исследования – конкретный человек. Его мировоззрение, жизнь, быт, судьба дают самое наглядное и верное представление о целой эпохе. Это же неизмеримо повышает ценность любых документов личного происхождения, семейных архивов. Дневники, письма, связки пожелтевших документов, хранящиеся на антресолях, в старых чемоданах или чуланах, могут сказать об исторических событиях гораздо больше гималаев научных трудов. Многие из них ждут своего часа быть обнародованными, прочувствованными, изученными. Новая рубрика «Семейный архив» дает возможность читателям «Дыма Отечества» представить свидетельства минувших лет и веков, сохранившиеся у них, ввести документы из личных архивов в научный оборот. В Сыктывкаре многие знают Марию Алексеевну Плоскову. Учительница, переводчик книг финно-угорских авторов, популяризатор творчества коми писателей, исследователь забытых страниц прошлого Коми края... А еще – летописец многих сегодняшних культурно-просветительских, общественно значимых событий и мероприятий. Видеокамера стала постоянным спутником этой активной, деятельной женщины, а ее видеоархив наверняка сослужит хорошую службу еще и нашим потомкам. Собрав гималаи материалов о нынешней эпохе, Мария Алексеевна приступила и к сбору документов по истории своей семьи. Но эта папка среди сотен других в ее домашнем архиве пока самая тоненькая, в ней всего одна старая фотокарточка. – Даже одно то, что она сохранилась, – для меня чудо, – говорит Мария Алексеевна. – Семья деда и бабушки прошла через такие испытания, что, как говорят, не приведи господь никому. О чем говорить, если под страхом смерти боялись даже рассказывать о выпавшей им доле. Сейчас бы и можно открыто обо всем поведать. Да уже некому. Вот и приходится по крохам и крупицам сводить воедино сведения, составлять историю своей семьи. Корни по матери у Марии Алексеевны в селе Деревянск Усть-Куломского района. Дед и бабушка носили одну из самых распространенных в здешних местах фамилий – Гуляевы. Русская фамилия ко многим жителям Деревянска, видимо, прилепилась неспроста. Охоч был здешний люд на других посмотреть да себя показать. Управившись с делами по хозяйству, многие сельчане отправлялись на заработки в соседние губернии или даже дальше, в Сибирь. Такая «прогулка» привела Григория Гуляева в неблизкий Томск. Очутившись в большом городе, зырянин добычу хлеба насущного стал совмещать с приобретением нужных в крестьянском быту навыков. Стал учеником мастера-краснодеревщика. Три года постигал мудреное ремесло. А когда понял, что дерево уже слушается его рук, махнул домой. Возвратившись, жил-поживал да рукодельничал. В Деревянске Григорий Гуляев возвел дом-игрушечку. В обрамлении узорчатых наличников, с мансардой на фронтоне дом вызывал гордость у хозяев. Семья Гуляевых готовилась обживать новые стены. У Григория Дмитриевича и Анастасии Ивановны росли пять дочерей. Каждая из них уже присматривала в новых хоромах место для спанья, выяснили и то, из какого окна открывается самый красивый вид. Но переступить порог построенного отцом терема ни одна ни разу так больше и не смогла. Прямо накануне новоселья хозяина дома вызвали в сельсовет. Новая власть к этому времени уже прочно укрепилась в селе и трудового человека, как заверяло начальство, в обиду не давала. Григорий Гуляев спешно переоделся. Достал из укладки костюм, первый и единственный, приобретенный еще в Сибири. Ушел. Но уже вскоре примчался домой. Голый и босой. В одних подштанниках, потрясенный, только и успел вымолвить, что раздели сельсоветские. Они же, мол, скоро придут новый дом конфисковывать. Не успели супруги перекинуться несколькими фразами, как за ними пришли. Увели в чем были. А куда – неведомо. Наутро пришли за заплаканными девочками. Поставили друг за дружкой, приставленный конвоир погнал в Усть-Кулом, в детдом. Конвоир был свой, местный, Василий Чувьюров. Приглянулась ему длиннокосая 16-летняя Саня. «Вас еще дальше погонят. А ваших родителей в Княжпогост отправили. Враги народа, говорят, они. Выйди за меня замуж. Тогда и на родине останешься, и свободу обретешь», – уговаривал девушку по дороге человек с ружьем. В Усть-Куломе сдал конвоир девичью команду в детдом. А Сане шепнул, чтобы подумала крепко над его словами. В детском доме после родного дома зябко, неуютно, тоскливо. И голодно очень. Пришел в очередной раз навестить Василий. И Саня согласилась стать его женой. Саня, Александра Григорьевна – мать Марии Алексеевны Плосковой, лишь на склоне лет посвятила уже взрослых дочерей в перипетии своей извилистой судьбы. Рассказывала, как после вызволения из детдома сразу стала хозяйкой дома, мужней женой. Родился сын Вадим. Вскоре муж получил новое назначение – в деревню Нижний Воч. В те края тогда привезли большую партию спецпереселенцев – около 700 человек. Поместили их в бараки и землянки в лесном урочище Окос. Много подневольного люда умерло, оставшиеся в живых пытались убежать из гиблого места. Василий Чувьюров вместе с другими милиционерами вылавливал беглецов, поддерживал порядок в округе. В 1943 году В.Чувьюрова призвали на фронт. На руках его жены остались двое детей, сын и дочь. В 1944 году из Эстонии пришла на мужа похоронка. Чужая в отдаленном глухом селе, Александра не могла сводить концы с концами. Отчаялась от бессилия, а еще пуще – от безвестия. Ничего не знала о судьбе ни родителей, ни сестер. Своей кульминации голод и неустроенность достигли тогда, когда за одну ночь ее крохотный огород обчистили воры. Но вскоре после случившегося посетила нечаянная радость. К сестре в Нижний Воч пришли Аня и Павлина. Они сказали, что всех старших детей из детдома села Скородум отпустили на вольные хлеба, то есть на все четыре стороны. Две сестры решили разыскать Саню. А две другие – Рая и Лида – поехали на поиски родителей. Они узнали, что сначала их отправили в Воркуту, а оттуда перевели в Кожву. В Нижнем Воче вчерашние детдомовки не задержались. Все сусеки старшей сестры были пусты, голод сводил животы. Не по годам рассудительные девушки сказали, что путь держат в Белоруссию. Мол, в Скородуме работал белорус из-под Молодечно, сильно расхваливал свой край. Говорил, что если там палку воткнешь в землю, так и она даст всходы. И никакой голод тамошним жителям не грозит. «Но там же война, как вы туда доберетесь?» – пыталась урезонить отчаянных сестричек Саня. «Уже Украину освобождают, а там и Белоруссию очистят от фашистов», – был ответ. Уверенность сестер в том, что они отправляются на землю обетованную, была столь велика, что Саня, чтобы спасти от неминуемого голода, отдала им дочь Тамару. «Спасите, не дайте помереть», – только и твердила, прощаясь с родными людьми. В один из голодных, беспросветных дней, взяв за руку сына Вадима, Александра вышла в путь. Любой ценой решила выбраться из стылого захолустья, где у нее не было ни кола ни двора, не оставалось и никаких шансов выжить. По лесной дороге зашагала в сторону Усть-Кулома. Встречный охотник остановил молодую женщину, расспросил. Но добираться до «большой» земли отсоветовал. «Война идет, тебя в побеге обвинят. К тому же в райцентре тебя никто не ждет. Давай сворачивай, здесь недалеко у меня лесная избушка есть, там пока поживете» – с этими словами охотник повел их в глубь леса. Алексей Павлович Кочанов, охотник-промысловик, был по брони оставлен в тылу. В селе в годы войны он практически не бывал, все время пропадал в лесу, на промыслах. В одной из его избушек Александра с сыном и стали жить. Разбили рядом с домиком огород, припасами снабжал Алексей. Лесной чертог на долгих шесть лет оставался матери с сыном домом. А несколько лет спустя после

войны Алексей купил в селе дом для лесных квартирантов. И сосватался к Александре. Работящий, сердечный человек, Алексей уже давно завоевал сердце исстрадавшейся женщины. «Все хотела убежать из этого уголка, да, видать, остаться здесь суждено навсегда», – только и ответила мужу. Продолжалась жизнь. У Александры и Алексея один за другим родились восемь детей. Прорва ежедневных хлопот поглощала силы и время. Но каждое утро первое, о чем свербило в голове, – судьба потерявшихся в большом мире близких: дочери, сестер, родителей. Никаких известий ни от кого за долгие десять лет она не получала. О том же, чтобы самой затеять поиски, не могло идти и речи. Даже орава детей не стала препятствием, когда в 50-е годы Александру чуть не упекли в тюрьму. «За прошлое» – так туманно выразились пришедшие ее арестовать люди. Хотели пешком, по этапу отправить до Усть-Кулома. Но без подводы она ехать наотрез отказалась. Подводу не нашли. Женщину до поры до времени оставили в покое. В конце 50-х годов обосновавшуюся в таежной глуши дочь отыскали и навестили родители. От них Александра Григорьевна впервые узнала о двадцатилетнем отрезке жизни после насильной разлуки. Сестры Рая и Лида в войну отыскали-таки папу и маму, с ними и остались жить. В 1944 году лагерный срок Григория Дмитриевича закончился, его сразу же призвали на фронт. Воевал в штрафбате, чудом уцелел. После демобилизации вернулся в Кожву. Оба с женой трудились в райпромкомбинате. Здесь отстроились, но новый дом Григорий Дмитриевич сделал таким же, как у всех. Лица необщее выраженье его прежнего творения – дома в селе Деревянск – послужило горьким уроком мастеру на всю оставшуюся жизнь. Всех Гуляевых продолжала волновать судьба отправившихся в 1944 году на Украину «двух девочек с маленькой девочкой». Но они как будто в воду канули. Спустя годы сестры Павлина и Анна объявились, отыскали родителей. Описывали в письмах свой путь к земле обетованной. В Харькове, который уже был освобожден от фашистов, они попали под сильную бомбежку вражеской авиации, всех троих разметало в разные стороны. Еще в теплушке, на подходе к Украине, девочкам посоветовали на всякий случай на куске ткани написать свое имя и откуда они, завязать этот «идентификационный документ» на руке. Они так и сделали. Позже эта запись и помогла маленькой Тамаре отыскать маму. А тогда, после бомбежки, малышка попала в детдом. Одна из ее тетушек, Анна, осталась в Харькове, стала работать. До белорусского города Молодечно удалось добраться лишь Павлине. Там она оставалась всю жизнь. Александра Григорьевна и Тамара встретились 21 год спустя после разлуки. В доме Кочановых поднялся настоящий переполох, когда почтальон занес им письмо, отправленное из Харькова и подписанное Тамарой Гуц. Вскрыв конверт, хозяйка большой семьи не могла поверить, что ее разыскала старшая дочь. Уже потеряв надежду на встречу с ней, одну из дочерей, родившихся от второго мужа, Александра Григорьевна тоже назвала Тамарой. Еще много дней после получения письма у женщины не высыхали глаза. А тут на вездесущей «аннушке» с мужем Борисом прилетела к маме и сама Тамара. Дом Кочановых гудел ульем, предаваться воспоминаниям и разговорам не доставало времени. Но мать и дочь были счастливы уже от-того, что встретились, и не могли наглядеться друг на друга. Тамаре очень хотелось поселиться поближе к матери. Но обосноваться удалось пусть и в Коми республике, но очень далеко от Нижнего Воча. Семейное гнездо супруги Гуц свили на второй родине семьи Гуляевых, в печорском поселке Кожва. В одном из здешних бараков, оставшихся от гулаговских времен, они подняли трех сыновей. Мария Алексеевна Плоскова, уже будучи студенткой, навестила кожвинских родичей. От встречи с дедушкой, бабушкой, другими близкими до сих пор сохранилось в ней чувство теплой сердечности, взаимопонимания без слов. Уже два-три года спустя старики Гуляевы один за другим покинули этот мир, обретя вечный покой вдали от отобранной родины. – Никто из нас так больше в Деревянске и не бывал, – говорит Мария Алексеевна. – У тамошних жителей, живущих в Сыктывкаре, я спрашивала, сохранился ли в селе построенный дедом дом, который рассеял всю его семью, обернулся настоящей драмой. Узнала, что давно нет не только дома-игрушечки, но пуст, необитаем и весь тот людный некогда околоток. Иногда мысленно казню себя, что до сих пор не бывала там, ведь это не так уж далеко от города. Но как только начинаю собираться туда, решимость покидает. Обида, горечь, боль от свершившейся 80 лет назад несправедливости продолжают жить и во мне, и в других моих родственниках. Анна СИВКОВА. Фото из семейного архива М.А.Плосковой. |