| Дым Отечества |

26 марта 2011 года |

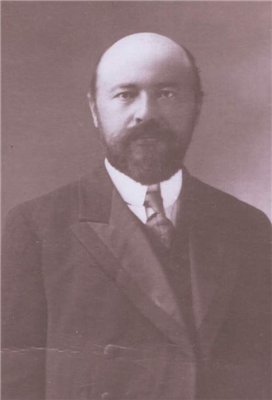

Красный доктор / Дмитрий Розанов участвовал в терроре против оппонентов советской власти и стоял у истоков организации здравоохранения в Коми крае

Лето 1917 г.

В нынешнем году знаменательная дата в биографии Республики Коми – 90 лет со дня ее образования. Третье, а в некоторых случаях уже четвертое поколение граждан Коми края живет на административной территории со статусом республики. Обрести этот статус выпало в начале 20-х годов ХХ века – во времена, сопряженные с крушением многовекового уклада и сопутствующими ему лишениями, невзгодами. У истоков создания Коми автономной республики стояла горстка людей, искренне желавших развития родного края и благополучия его жителям. Время неумолимо. Для большинства из ныне живущих имена деятелей, добившихся в 20-е годы высокого статуса для Коми, уже ни о чем не говорят. Давайте в юбилейный год вспомним хотя бы некоторых из них. Среди тех, кто 90 лет назад стоял у истоков создания Коми автономии, ратовал за организацию на Севере страны административной единицы с особым статусом, в подавляющем большинстве были люди коренной национальности. Исключение составили лишь несколько человек, которых в Коми край привели разные пути, но в конце концов эта земля стала для них близкой, родной. Среди них был и Дмитрий Иванович Розанов, в 1922 году возглавивший первую в Коми областную больницу. Как и вся плеяда коми «автономистов», Розанов был человеком своей эпохи, в его характере и действиях нашли отражение все оттенки противоречивого времени начала ХХ века. Студент, путешественник, ученый Дмитрий Розанов появился на свет в январе 1876 года в Туле в семье гимназического преподавателя древних языков. С 1885 по 1890 год он обучался в Вяземской классической гимназии, а следующую «пятилетку» – на математическом отделении Калужской гимназии. Имея за плечами десять лет гимназического образования, в 1896 году 19-летний Дмитрий поступил на физико-математический факультет Московского университета. Проучившись на этом факультете два года, перевелся на естественный факультет, который закончил в 1903 году, получив диплом по специальности «химия, физика». Еще будучи студентом естественного факультета, в 1902 году Розанов в журнале «Архив Московского университета» опубликовал свою первую научную работу «Аммоний, йодоний и тому подобные радикалы». В 1903 году Дмитрий поступил на медицинский факультет Московского университета, где успешно продолжил научную деятельность. Через год вышла его вторая научная статья «Современное состояние вопроса о продуктах распада белковых веществ». Эта работа была удостоена серебряной медали, о чем сообщалось в газете «Русское слово». Проучившись на медицинском факультете четыре года и четыре месяца, Розанов в 1907 году получил диплом врача и степень кандидата естественных наук. Степень кандидата присваивалась тогда студентам, закончившим университетский курс с отличием и представившим письменную работу по избранной теме. Трудовую деятельность Розанов начал еще будучи студентом. С весны 1905 года по лето 1906 года он подрабатывал химиком на парфюмерной фабрике «А.Ралле и Ко». Летом 1906 года предпринял большое путешествие по Европе, за два месяца посетив Вену, Берн, Марсель, Неаполь, Рим, Флоренцию, добравшись до Туниса. Цель этого заграничного вояжа Дмитрий для себя определил так: «Наблюдение за извержением вулкана Везувий». Свои наблюдения по приезде в Москву любознательный студент опубликовал в статье «Мое восхождение на вулкан Везувий во время его извержения». Кстати, в 1910 году он еще раз в течение месяца знакомился с Веной. Но тогда уже работал участковым врачом приемного покоя в селе Гайны Чердынского уезда Пермской губернии. Под знаменем большевизма Первое место работы участкового врача вскоре сменило второе: Розанова в апреле 1911 года определили на работу в село Троицко-Печорск Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Здесь Дмитрий Иванович оставался до лета 1917 года. А в сентябре 1917 года, после переезда в Усть-Сысольск, он начал преподавать географию и физику в школе второй ступени. По декабрь 1918 года, оставаясь преподавателем этого учебного заведения, Дмитрий Иванович опубликовал девять научных работ. А затем, почти на одиннадцать лет, наступил перерыв в научной деятельности, связанный в первую очередь с тем, что он оказался в водовороте бурных революционных событий. В январе 1918 года Розанова избирают членом Усть-Сысольского исполкома, а в марте того же года, на I съезде Усть-Сысольского совдепа, он становится комиссаром врачебно-санитарного отдела уисполкома. На этом съезде Дмитрий Иванович выступил с докладом, в котором определил задачи на ближайшую перспективу. «Революция отвергла старый мир, всколыхнув жизнь, но болезни остались те же, – отмечал он. – С фронта вернулась масса калек, многие из них должны долечиваться, а врачей у нас острый недостаток». 16 июня 1918 года в здании приходского училища в Усть-Сысольске проходило собрание граждан, сочувствующих партии большевиков. Председателем собрания был избран матрос И.Андрианов, а секретарем Д.Розанов. Дата этого собрания стала днем вступления доктора в ряды большевистской партии. В середине 1918 года политическая обстановка в крае накалилась, большевики поставили задачу любой ценой захватить власть. Уже сутки спустя после организации в Усть-Сысольске ячейки РКП(б) И.Андрианов и Д.Розанов объявили, что на предстоящий съезд советов «должны быть присланы истинные защитники советской власти, а если будут присланы другие, то им место в тюрьме». По решению большевистской ячейки 22 июля 1918 года в Усть-Сысольске создается чрезвычайная комиссия, членом которой становится и Д.Розанов. В августе того же года врач-большевик информирует командующего войсками Котласского района Северо-Восточного участка фронта А.Геккера о хлебных запасах в зауральском селе Ляпино и активности белых войск в Печорском бассейне. После получения «сигнала» красные снаряжают для транспортировки хлеба для своих нужд и разведки обстановки летучий отряд под командованием члена немецкой секции РКП(б) М.Мандельбаума. В Усть-Сысольске командир «летучего отряда» организует отряд в 60 штыков, а 8 сентября на пароходе «Доброжелатель» с командой из 112 человек направляется вверх по Вычегде. Кровавый след «Доброжелателя» Этот поход летучего отряда в исторических источниках многократно описан и многими исследователями назван кровавым. Весь путь отряда был усеян трупами, жертвами бывшего актера и австрийского офицера Мандельбаума стали десятки людей: крестьяне, купцы, священники, женщины... Во всех этих злодеяниях участвовали и его помощники, среди которых был Дмитрий Розанов. Трудно найти объяснение тому, почему интеллигентный, образованный человек позволил втянуть себя в эти массовые расстрелы, слепо доверяя новой власти. Последующая жизнь, можно сказать, развела доктора с пришедшей к власти партией, по всей видимости, он осознал, понял и свои более чем опрометчивые действия и поступки. В феврале-марте 1919 года в Ижме был сформирован Ижмо-Печорский полк, в котором Розанов был назначен полковым врачом. Уже в конце марта под давлением белых полк начал отступление, сопровождавшееся массовым грабежом местного населения. Отнимали все: скот, одежду, обувь, вплоть до женских чулок, рукавиц, вилок, ножей... Перед этим, до отправки в Ижму, Дмитрий Розанов был исключен из числа членов Усть-Сысольской организации ВКП(б). После возвращения он по логике должен был подать документы для восстановления в партийных рядах. Но доктор этого так и не сделал. Все увиденное им, скорее всего, обернулось полным разочарованием в действиях новых властей. Удивительно, но никаких мер воздействия на «первого большевика» в Коми крае не последовало. Уцелел Дмитрий Иванович и в ходе сталинских репрессий 30-х годов. Годы обретения Коми краем автономии ознаменовались для Розанова большими усилиями по налаживанию медицинской помощи населению и просветительской деятельностью. Осенью 1921 года он приступил к работе заведующего лечебным отделом в облздравотделе, читал лекции по физике и химии в Институте народного образования и педтехникуме повышенного типа. 5 января 1922 года было принято решение об организации областной больницы, ее заведующим стал Д.Розанов. С 1924 по 1932 год он трудился судебно-медицинским экспертом. А с 1932 года занимал должность доцента в педагогическом институте. Заведование областной больницей для Дмитрия Ивановича выпало в самый трудный период – становления флагмана здравоохранения в Коми. В 1922 году здесь было 40 коек. В течение года открылись четыре отделения: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, гинекологическое, а также амбулатория. Розанову пришлось выполнять массу неотложных дел, вплоть до выработки инструкций для врачей, медсестер и сиделок, а также утверждать список болезней, при которых выдавался бюллетень. В 1924 году открылось офтальмологическое отделение, начало работать бюро скорой помощи. Штат больницы был укомплектован тремя врачами, пятью фельдшерами, двумя акушерками... По некоторым данным, работу главного врача в это время он совмещал с должностью редактора газеты «Зырянская жизнь». Трудные годы Еще в 1931 году, при подготовке к открытию в Сыктывкаре педагогического института, областной отдел народного образования рекомендовал принять туда Дмитрия Ивановича в качестве преподавателя. Каким остался в памяти первых студентов Коми пединститута доцент Розанов? Из воспоминаний А.С.Осташева: «Помню лекции Д.И.Розанова. Он всегда ходил на лекции в черном смокинге, в белой манишке. На голове часто носил профессорскую шапочку. Лекции читал без конспектов, но последовательно, не сбиваясь с ритма и мысли. Анатомию и физиологию человека он, конечно, знал. Но читал лекции как бы не для нас, а для равных себе, врачей. Речь его изобиловала латынью, медицинскими терминами, сугубо научными оборотами. Кое-что мы понимали, но запомнить все сказанное не могли. Он это видел и часто сокрушался и возмущался, жаловался на нас начальству, что мы плохо его понимаем. Однажды в нашу группу пришло начальство вместе с Розановым. Стали нас уговаривать, чтобы внимательно слушали лекции, а ему тут же, при нас, стали давать советы читать лекции попроще, подоходчивее. Интересно заметить, что из нашей группы больше всего выступал против отца сын Розанова, который учился в нашей группе. Запомнились слова профессора Розанова тогда же, на нашем собрании: «Прежде чем налить воду в дырявую бочку, вначале бочку конопатят, а то сколько ни лей воду, она все равно вытечет». Действительно, мы представляли собой бочонок с зияющими дырами в наших знаниях и никак не подходили для учебы в институте». В 1932 году Дмитрий Иванович перешел работать в обл-здрав, хотя связи с пединститутом не терял. Здесь, на физмате, учился и его сын Михаил, который был вынужден бросить из-за трудного материального положения семьи учебу в Уральском горном институте. Зарплата отца составляла 270 рублей, а за учебу в вузе необходимо было платить в год 150 рублей. В семье кроме Михаила были еще двое несовершеннолетних детей. Но закончить Коми пед-институт сыну доктора не удалось. В 1935 году его арестовали, обвинив в троцкизме. Пятнадцатого декабря 1935 года особое совещание при НКВД СССР по статье 58-10 осудило Михаила Розанова на 3 года лишения свободы. По некоторым данным, уход из пединститута Дмитрия Розанова тоже был связан с подозрительным отношением к нему со стороны сотрудников НКВД. В частности, его обвиняли в немарксистском освещении... химии. Студент Попов в связи с этим говорил: «Приват-доцента Розанова уволили, а теперь дали такого преподавателя по химии, что сама по химии ничего не знает». В 1939 году Дмитрий Иванович устроился работать в мед-училище. По воспоминаниям студентки фельдшерско-акушерской школы О.Н.Гуляевой, в годы войны (1941-1943 гг.) он преподавал патологическую анатомию и латинский язык. В это время проживал в доме, стоящем между городской станцией скорой помощи и кинотеатром «Октябрь». Две комнаты в годы войны доктор делил с дочерью Серафимой Дмитриевной. Быт семьи Розановых находился в упадке, Дмитрий Иванович голодал. А в 1943 году в возрасте 67 лет он скончался. Валентин ГЛАДИЛОВ, доктор биологических наук. (Фото из фондов Национального музея РК.) |